朝顔の種まきで失敗しないために、種を水につける時間や発芽しない時の原因と対策を徹底解説します!ベランダ栽培での注意点もご紹介。初心者でも安心の朝顔栽培ガイドです。

朝顔の種まきで失敗しないために、種を水につける時間や発芽しない時の原因と対策を徹底解説します!ベランダ栽培での注意点もご紹介。初心者でも安心の朝顔栽培ガイドです。

ポイント

- 朝顔の種を水につける理由とその効果

- 水につける適切な時間と注意点

- 発芽を促進するための管理方法

- 発芽しない場合の原因と対策

朝顔の種まき前の準備:水につける理由と効果

なぜ種を水につけるの?

朝顔の種は、その小さな外見からは想像できないほど硬い殻に覆われています。この硬い殻は、種を乾燥や外的要因から守る大切な役割を果たしていますが、同時に、発芽の妨げにもなりかねません。種が水分を吸収し、内部の胚が成長を始めるためには、この殻を柔らかくする必要があります。

種を水につける主な目的は、この硬い殻に水分を浸透させ、柔らかくすることです。水分が浸透することで、種内部の酵素が活性化され、発芽に必要な化学反応が促進されます。また、殻が柔らかくなることで、発芽時に胚が殻を破って地上に出やすくなります。自然界では、雨や露がこの役割を担っていますが、種まきの前に水につけることで、発芽の成功率を高めることができるのです。このように、水につける作業は、朝顔の成長の第一歩をスムーズに進めるための重要な準備となります。

水につける時間の目安

朝顔の種を水に浸す時間の目安は、一般的には一晩、具体的には約6〜12時間程度とされています。この時間を守ることで、種は十分に水分を吸収し、発芽の準備を整えることができます。しかし、この時間はあくまで目安であり、種の品種や状態、そして気温などの環境要因によって最適な時間は変動する可能性があります。

種の袋に記載されている説明書きは、その品種に最適な時間を示しているため、必ず確認するようにしましょう。また、種の表面に傷がある場合や、過去に発芽しなかった種を再利用する場合は、通常よりも短時間で済むこともあります。逆に、殻が特に硬い品種や、乾燥した状態が長く続いた種は、少し長めに浸けても良いかもしれません。いずれの場合も、種の様子を観察しながら、最適な時間を見極めることが大切です。

長時間水に浸けすぎると、種が腐敗する原因となるため、注意が必要です。

水につける際の注意点

朝顔の種を水につける際には、いくつかの注意点を守ることで、発芽率をさらに高めることができます。まず、使用する水は必ず清潔なものを選びましょう。水道水を使用する場合は、汲み置きしてカルキを抜いてから使用すると、種への刺激を和らげることができます。また、ミネラルウォーターや浄水器を通した水を使用するのも良いでしょう。

朝顔の種を水につける際には、いくつかの注意点を守ることで、発芽率をさらに高めることができます。まず、使用する水は必ず清潔なものを選びましょう。水道水を使用する場合は、汲み置きしてカルキを抜いてから使用すると、種への刺激を和らげることができます。また、ミネラルウォーターや浄水器を通した水を使用するのも良いでしょう。

種を浸ける容器も清潔なものを使用し、雑菌の繁殖を防ぎましょう。容器は、プラスチック製のコップやボウルなどが適しています。金属製の容器は、水質を変化させる可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

水につけた種は、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置いてください。直射日光は水温を上昇させ、種を傷める原因となります。また、高温多湿な場所も、雑菌が繁殖しやすいため、避けるようにしましょう。

長時間水に浸けすぎると、種が腐敗してしまう可能性があるため、注意が必要です。特に、気温が高い時期は、水が腐りやすいため、こまめに水の様子を観察し、必要であれば水を交換しましょう。

種まき後の管理:発芽を促すために

土の選び方と準備

朝顔は、水はけの良い土壌を好む植物です。そのため、種まきに使用する土は、水はけと保水性のバランスが取れたものを選ぶようにしましょう。市販の培養土は、これらの条件を満たしているため、初心者の方でも安心して使用できます。特に、朝顔専用の培養土は、朝顔の生育に必要な栄養素がバランス良く配合されているため、おすすめです。

自分で土を配合する場合は、赤玉土と腐葉土を混ぜたものを使用すると良いでしょう。赤玉土は、水はけと通気性を良くする効果があり、腐葉土は、保水性と保肥力を高める効果があります。これらの土を7:3程度の割合で混ぜ合わせることで、朝顔に適した土壌を作ることができます。

プランター栽培の場合は、底に鉢底石を敷くことで、水はけをさらに良くすることができます。鉢底石は、プランターの底に溜まった余分な水を排出し、根腐れを防ぐ効果があります。また、鉢底ネットを敷くことで、土が流れ出るのを防ぐことができます。

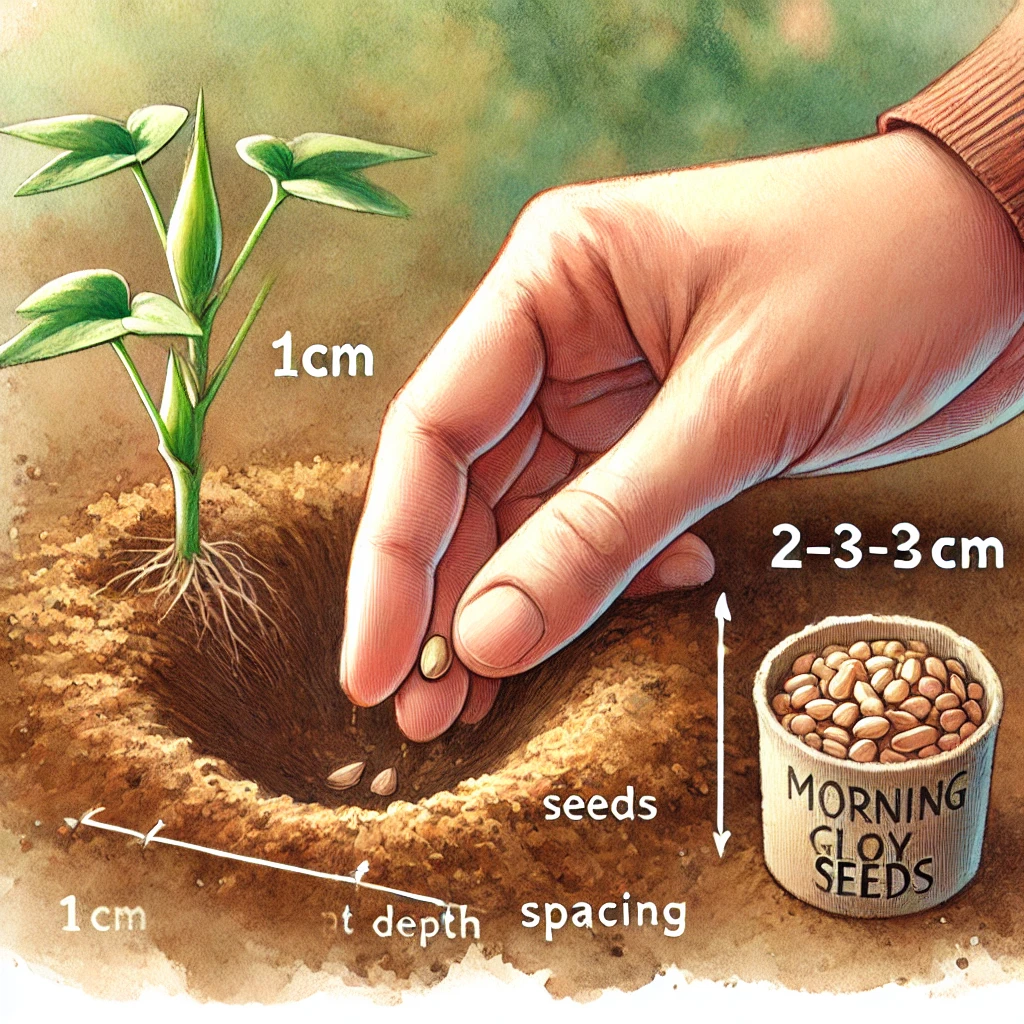

種まきの深さと間隔

朝顔の種をまく深さは、種の大きさによって異なりますが、一般的には1cm程度の深さが適切です。深すぎると発芽しにくくなり、浅すぎると乾燥しやすくなります。指で軽く土をへこませて種を置き、上から優しく土を被せるようにしましょう。種をまいた後は、手のひらで軽く土を押さえることで、種と土が密着し、発芽しやすくなります。

朝顔の種をまく深さは、種の大きさによって異なりますが、一般的には1cm程度の深さが適切です。深すぎると発芽しにくくなり、浅すぎると乾燥しやすくなります。指で軽く土をへこませて種を置き、上から優しく土を被せるようにしましょう。種をまいた後は、手のひらで軽く土を押さえることで、種と土が密着し、発芽しやすくなります。

種と種の間隔は、2〜3cm程度空けるようにしましょう。間隔が狭すぎると、発芽後に密集してしまい、風通しが悪くなります。風通しが悪いと、病害虫が発生しやすくなるため、適切な間隔を保つことが大切です。

発芽後、生育に合わせて間引きを行うことで、風通しを良くし、病害虫の予防にもなります。間引きは、生育の悪い苗や、密集している部分の苗を抜き取る作業です。間引きを行う際は、根を傷つけないように、優しく抜き取るようにしましょう。

水やりと日当たりの管理

種まき後の水やりは、土の表面が乾燥しないように、こまめに行いましょう。ただし、水のやりすぎは根腐れの原因となるため、土の状態をよく観察し、適量を心がけることが大切です。発芽するまでは、土が乾燥しないように、霧吹きなどで優しく水を与えましょう。発芽後は、土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えるようにします。

朝顔は、日光を好む植物です。発芽後は、日当たりの良い場所に置き、午前中は日光に当て、午後は日陰になるような場所で管理すると良いでしょう。日照時間が不足すると、生育が悪くなり、花付きも悪くなります。ただし、真夏の直射日光は、葉焼けの原因となるため、注意が必要です。遮光ネットなどを使用して、日差しを和らげるようにしましょう。

水やりは、気温の低い午前中に行うのがおすすめです。日中に水やりを行うと、水温が上昇し、根を傷める可能性があります。また、夕方の水やりは、夜間に土が湿った状態が続き、病害虫が発生しやすくなるため、避けましょう。

朝顔の種が発芽しない?原因と対策

考えられる原因

朝顔の種が発芽しない原因は様々考えられます。まず、種が古すぎる可能性があります。朝顔の種は、採取から時間が経つほど発芽率が低下します。一般的に、採取から1年以内の種が最も発芽率が高いとされています。古い種を使用する場合は、発芽率が低いことを考慮し、多めに種をまくようにしましょう。

次に、水につける時間が不適切である可能性も考えられます。水につける時間が短すぎると、種が十分に水分を吸収できず、発芽に必要な準備が整いません。逆に、水につける時間が長すぎると、種が腐敗してしまう可能性があります。適切な時間を守り、種の様子を観察しながら、調整するようにしましょう。

土壌の温度が低いことも、発芽しない原因の一つです。朝顔は、比較的温暖な気候を好む植物です。土壌の温度が低いと、発芽に必要な酵素が活性化されず、発芽が遅れたり、発芽しなかったりすることがあります。種まきは、気温が十分に上がってから行うようにしましょう。

日当たりが悪い場合も、発芽に影響します。朝顔は、日光を好む植物です。日当たりの悪い場所では、発芽に必要なエネルギーを得ることができず、発芽が遅れたり、発芽しなかったりすることがあります。種まき後は、日当たりの良い場所に置き、十分に日光を当てましょう。

水やりが不十分な場合も、発芽しない原因となります。種まき後は、土が乾燥しないように、こまめに水やりを行いましょう。ただし、水のやりすぎは根腐れの原因となるため、土の状態をよく観察し、適量を心がけることが大切です。

発芽を促すための対策

朝顔の種の発芽を促すためには、いくつかの対策を講じることができます。まず、種の皮に傷をつける「芽切り」という方法があります。朝顔の種は、硬い殻に覆われているため、発芽しにくいことがあります。芽切りを行うことで、種が水分を吸収しやすくなり、発芽を促進することができます。カッターナイフやハサミなどを使用して、種の表面に軽く傷をつけるようにしましょう。ただし、傷つけすぎると種を傷めてしまうため、注意が必要です。

次に、温度管理を徹底することが重要です。朝顔は、20〜30℃程度の温度で最も発芽しやすいとされています。気温が低い場合は、加温機などを使用して、温度を調整するようにしましょう。また、発芽するまでは、ビニールシートなどで覆い、保温することも効果的です。

発芽するまで日当たりの良い場所に置くことも大切です。朝顔は、日光を好む植物です。日当たりの良い場所では、発芽に必要なエネルギーを得ることができ、発芽を促進することができます。ただし、真夏の直射日光は、種を傷める原因となるため、注意が必要です。遮光ネットなどを使用して、日差しを和らげるようにしましょう。

水切れに注意することも重要です。種まき後は、土が乾燥しないように、こまめに水やりを行いましょう。特に、気温が高い日は、土が乾燥しやすいため、注意が必要です。ただし、水のやりすぎは根腐れの原因となるため、土の状態をよく観察し、適量を心がけることが大切です。

ベランダで楽しむ朝顔栽培:成功のコツ

プランターの選び方

ベランダで朝顔を栽培する場合、プランターの選び方は非常に重要です。朝顔は根が深く伸びる植物なので、深めのプランターを選ぶようにしましょう。目安としては、深さが30cm以上あるプランターがおすすめです。深さが十分でないプランターでは、根詰まりを起こしやすく、生育が悪くなる可能性があります。

また、水はけの良い素材のプランターを選ぶことも重要です。素焼きのプランターや、底に穴がたくさん空いているプランターは、水はけが良く、根腐れを防ぐ効果があります。プラスチック製のプランターを使用する場合は、底に鉢底石を敷くことで、水はけを良くすることができます。

プランターの大きさは、栽培する株数によって異なります。一般的には、1株あたり直径20cm程度のスペースが必要とされています。複数の株を植える場合は、株間を十分に空け、風通しを良くするようにしましょう。プランターの素材やデザインだけでなく、大きさや深さも考慮して、最適なプランターを選ぶようにしましょう。

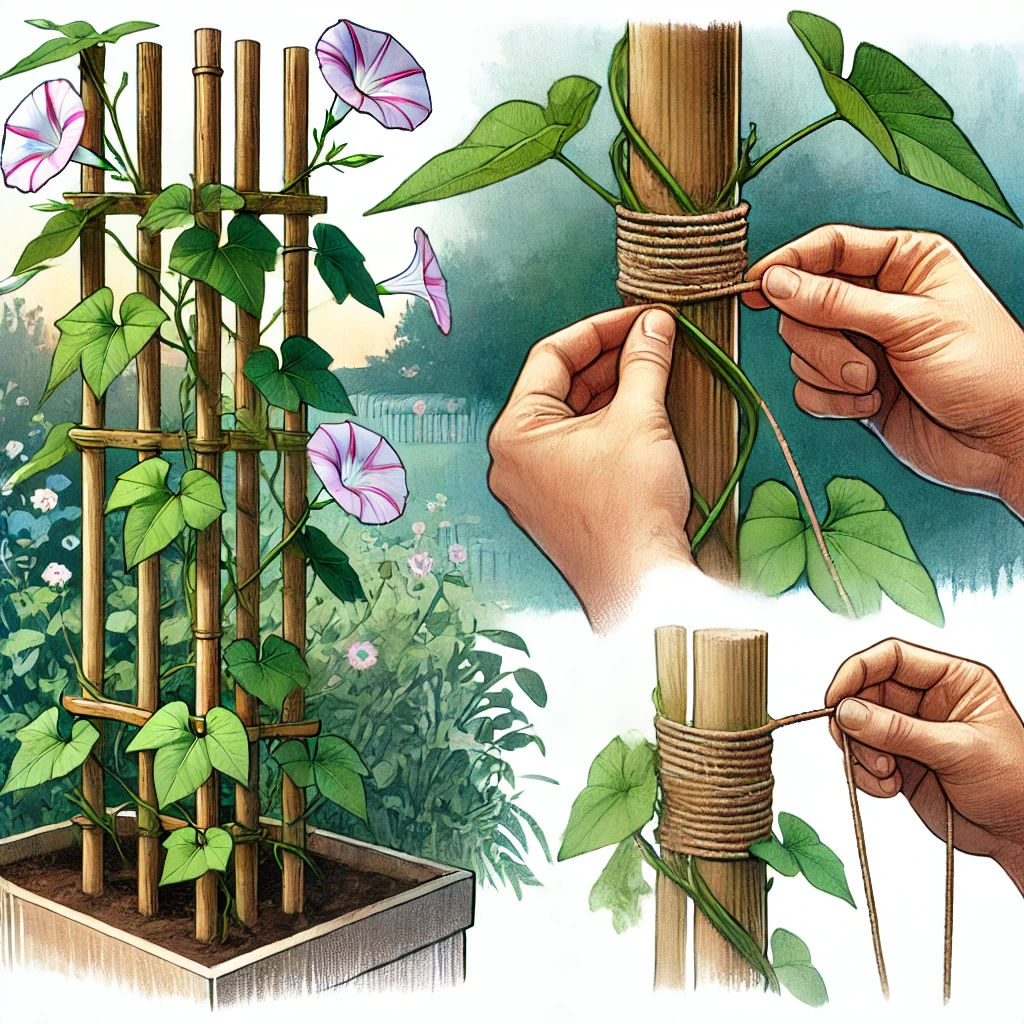

支柱の設置と誘引

朝顔はつる性の植物なので、支柱を設置して誘引する必要があります。支柱は、朝顔の成長を支え、美しい花を咲かせるために欠かせないものです。支柱は、プランターにしっかりと固定し、朝顔の成長に合わせて高さを調整しましょう。支柱の種類は様々ありますが、竹製の支柱や、園芸用の支柱などが一般的です。支柱を選ぶ際は、朝顔の成長に合わせて、十分な強度があるものを選びましょう。

朝顔はつる性の植物なので、支柱を設置して誘引する必要があります。支柱は、朝顔の成長を支え、美しい花を咲かせるために欠かせないものです。支柱は、プランターにしっかりと固定し、朝顔の成長に合わせて高さを調整しましょう。支柱の種類は様々ありますが、竹製の支柱や、園芸用の支柱などが一般的です。支柱を選ぶ際は、朝顔の成長に合わせて、十分な強度があるものを選びましょう。

誘引とは、朝顔のつるを支柱に絡ませる作業のことです。誘引を行うことで、朝顔のつるが均等に伸び、風通しが良くなります。誘引は、朝顔のつるが伸び始めたら、こまめに行うようにしましょう。誘引する際は、麻紐や園芸用のテープなどを使用し、つるを優しく支柱に結びつけます。きつく結びすぎると、つるを傷めてしまうため、注意が必要です。

支柱の設置と誘引を適切に行うことで、朝顔は美しく成長し、たくさんの花を咲かせてくれるでしょう。

病害虫対策

ベランダは、風通しが悪く、病害虫が発生しやすい環境です。そのため、定期的に葉の裏をチェックし、害虫を見つけたら早めに駆除しましょう。アブラムシやハダニなどの害虫は、朝顔の生育を阻害するだけでなく、病気を媒介することもあります。害虫を見つけたら、殺虫剤を使用するか、手で取り除くなどして、早めに駆除するようにしましょう。

また、風通しを良くするために、適宜剪定を行うことも大切です。密集した葉は、風通しを悪くし、病害虫が発生しやすい環境を作ります。不要な葉や、枯れた葉は、こまめに剪定し、風通しを良くするようにしましょう。

病害虫対策を行う際は、農薬の使用をできるだけ避け、自然に優しい方法を選択するように心がけましょう。例えば、木酢液や、ニームオイルなどの天然成分を使用した殺虫剤は、環境にも優しく、安心して使用することができます。病害虫対策をしっかりと行うことで、朝顔は健康に育ち、美しい花を咲かせてくれるでしょう。

まとめ:愛情を込めて育てよう

朝顔の種まきから開花までの過程は、まるで小さな命の成長を見守るような、心温まる体験です。種を水につけることから始まり、土にまき、水やりをし、日当たりの良い場所に置く。そして、芽が出て、つるが伸び、花が咲く。その一つ一つの過程に、愛情を込めて接することで、朝顔はきっと美しい花を咲かせてくれるでしょう。

水につける時間を守り、適切な管理を行うことは、朝顔栽培の基本です。しかし、それ以上に大切なのは、朝顔に対する愛情です。朝顔の様子をよく観察し、必要な手入れをこまめに行う。そして、朝顔の成長を心から喜ぶ。そんな愛情が、朝顔を美しく咲かせる一番の秘訣かもしれません。

朝顔の種まきで失敗しないための水につけるポイント

- 朝顔の種は硬い殻に覆われており、水につけることで発芽しやすくなる

- 水につける時間は6〜12時間が目安で、品種や環境により調整が必要

- 水につけることで種の酵素が活性化し、発芽に必要な化学反応が促進される

- 水は清潔なものを使用し、カルキを抜いた水やミネラルウォーターが適している

- 水につける容器は清潔にし、雑菌の繁殖を防ぐことが重要

- 長時間水につけすぎると種が腐る可能性があるため、適切な時間を守る

- 水につけた種は直射日光を避け、風通しの良い場所で管理する

- 気温が低いと発芽しにくいため、温暖な環境で管理することが大切

- 発芽しない場合は、種の表面に傷をつける「芽切り」を試すとよい

- サカタのタネの品種ごとの発芽条件を確認し、最適な方法で育てる

関連