マンションのベランダでも、ユニークな形のひょうたんを育ててみませんか?この記事では、初心者でも簡単にひょうたん栽培を始められるように、必要な知識と具体的なステップを解説します。タキイ種苗やカインズなどのアイテムを活用し、あなただけのひょうたんを育てましょう。

マンションのベランダでも、ユニークな形のひょうたんを育ててみませんか?この記事では、初心者でも簡単にひょうたん栽培を始められるように、必要な知識と具体的なステップを解説します。タキイ種苗やカインズなどのアイテムを活用し、あなただけのひょうたんを育てましょう。

ポイント

- ベランダでのひょうたん栽培の基本と必要な道具

- 適した品種の選び方と育てる際のポイント

- ツルの誘引や摘心などの成長管理方法

- 収穫後の乾燥や加工の仕方と活用方法

ベランダひょうたん栽培の魅力と基本

ひょうたん栽培の楽しみ方

ひょうたんのユニークな形は、見た目にも楽しめます。ベランダで育てることで、気軽に緑に触れられる生活を始めましょう。インテリアや贈り物としても活用できます。

ひょうたんは、古くから日本をはじめとする世界各地で栽培されてきた植物です。その起源は非常に古く、縄文時代の遺跡からもひょうたんの種子や加工品が発見されています。日本では、昔から容器や水筒として使われていただけでなく、縁起物や魔除けとしても重宝されてきました。その独特の形状と多様な用途は、人々の生活と文化に深く根付いています。現代では、その可愛らしい形から観賞用として、また、DIY素材として注目を集めています。ベランダでの栽培は、そんなひょうたんをより身近に感じ、その成長を日々観察できる絶好の機会を提供してくれます。

ひょうたん栽培は、初心者でも比較的簡単に始められる点が魅力です。種から育てて、自分の手で実を収穫する喜びは格別です。また、ベランダという限られたスペースでも、工夫次第で十分に栽培を楽しむことができます。育てる過程で、植物の生命力や自然の恵みを実感できるでしょう。さらに、収穫したひょうたんは、乾燥させて工芸品やインテリアとして活用したり、大切な人への手作りプレゼントにしたりと、様々な形で楽しむことができます。このように、ひょうたん栽培は単なる園芸活動にとどまらず、創造性を刺激し、豊かな生活を送るための素晴らしい手段となります。

品種選びのポイント

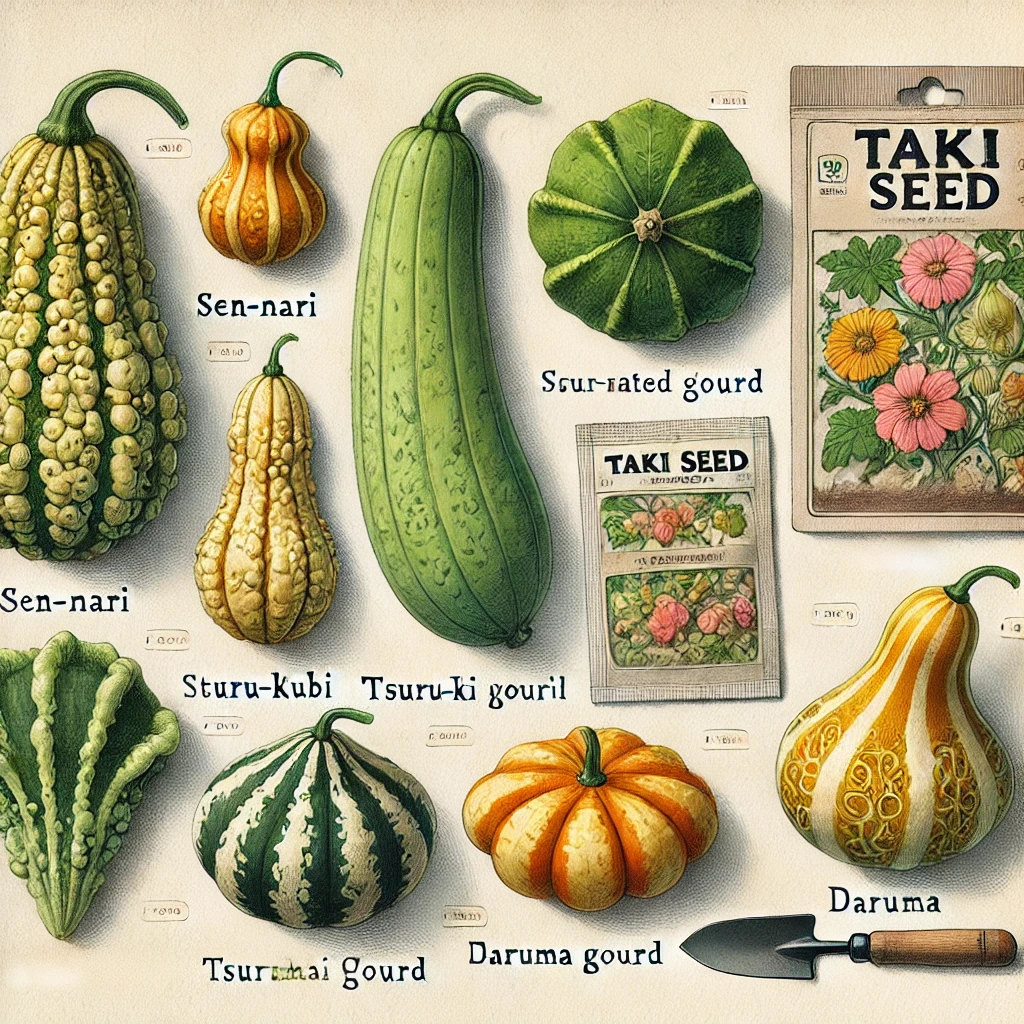

ベランダ栽培には、千成ひょうたんのような小型で育てやすい品種がおすすめです。タキイ種苗などの信頼できるメーカーから種を選びましょう。

ベランダ栽培には、千成ひょうたんのような小型で育てやすい品種がおすすめです。タキイ種苗などの信頼できるメーカーから種を選びましょう。

ひょうたんの品種は多岐にわたり、実の大きさや形、ツルの伸び方などに大きな違いがあります。ベランダ栽培では、限られたスペースを有効に使うために、小型でつるがあまり伸びない品種を選ぶことが重要です。千成ひょうたんは、その代表的な品種で、実が小さく、比較的コンパクトにまとまるため、初心者にも扱いやすいのが特徴です。この品種は、成長も早く、比較的短期間で収穫までたどり着ける点も魅力です。

その他にも、ユニークな形状のひょうたんを育てたいという場合は、首の長い「鶴首ひょうたん」や、丸みを帯びた「ダルマひょうたん」などの品種も選択肢に入ります。これらの品種は、鑑賞価値が高く、インテリアとしても楽しめますが、千成ひょうたんよりはやや栽培に手間がかかる場合もあります。そのため、最初は千成ひょうたんから始め、栽培に慣れてきたら、他の品種にも挑戦してみるのが良いでしょう。

種を選ぶ際には、信頼できる種苗メーカーの製品を選ぶことが重要です。タキイ種苗やサカタのタネといった大手メーカーは、品質の高い種を提供しており、発芽率や生育の安定性が期待できます。また、種袋には、品種の特徴や栽培方法に関する詳しい情報が記載されているため、必ず確認するようにしましょう。さらに、地域によっては、その土地の気候に適した品種を選ぶと、より栽培が成功しやすくなります。園芸店やホームセンターのスタッフに相談してみるのも良い方法です。

栽培に必要な道具

プランター、園芸用土、支柱、肥料など、基本的なガーデニング用品を準備しましょう。カインズなどのホームセンターで手軽に揃えられます。

プランター、園芸用土、支柱、肥料など、基本的なガーデニング用品を準備しましょう。カインズなどのホームセンターで手軽に揃えられます。

ひょうたんの栽培には、適切な道具と資材を揃えることが大切です。まず、プランターは、ひょうたんの根が十分に成長できる深さと幅のあるものを選びましょう。一般的には、直径30cm以上、深さも30cm以上のものが推奨されます。プランターの素材は、プラスチック製でも素焼きでも構いませんが、水はけの良さを考慮して、底に穴が開いているタイプを選びましょう。また、プランターの底に鉢底石を敷いておくと、さらに水はけが良くなり、根腐れを防ぐことができます。

園芸用土は、水はけと保水性のバランスが取れた培養土を使用しましょう。市販の培養土で十分ですが、自分で配合する場合は、赤玉土、腐葉土、バーミキュライトなどを混ぜ合わせると良いでしょう。肥料は、元肥として緩効性の化成肥料を土に混ぜ込んでおくと、生育初期の成長を助けることができます。その後は、生育状況に合わせて、液体肥料や追肥を使用しましょう。

支柱は、ひょうたんのツルを誘引するために必要です。支柱の素材は、竹やプラスチック製のものがあり、長さは1.5m以上のものを選ぶと良いでしょう。ネットも活用すると、ツルが絡みやすく、安定した成長を促せます。ジョイント支柱などを用いると、ベランダの形状に合わせて柔軟に設置できます。

その他の道具としては、ハサミ、ジョウロ、移植ごて、軍手などがあると便利です。ハサミは、種まき前や収穫時に必要になります。ジョウロは、水やりをする際に使用し、水はねを防ぐことができるハスの口がついたものがおすすめです。移植ごては、苗を植え付ける際に使用し、根を傷つけないように丁寧に作業しましょう。軍手は、手を保護するために必ず着用するようにしましょう。これらの道具は、カインズやコーナン、島忠などのホームセンターで手軽に購入することができます。また、最近では100円ショップでも、手軽なガーデニング用品が手に入るため、予算に合わせて揃えることができます。

栽培スタート!種まきから収穫まで

種まきと育苗

発芽しやすいように、種まき前に一晩水に浸しておきましょう。育苗ポットで苗を育て、本葉が出たらプランターに植え替えます。

ひょうたんの種まきは、4月下旬から5月上旬頃が適期です。この時期は、気温が安定し、発芽に適した環境が整います。種まき前に、種を一晩水に浸しておくことで、発芽を促進することができます。水に浸すことで、種の殻が柔らかくなり、吸水しやすくなるため、発芽率が向上します。

育苗ポットには、種まき用の土を入れ、種を2~3粒ずつまきます。種をまく深さは、種の大きさの2倍程度が目安です。種をまいたら、土を軽くかぶせ、霧吹きで優しく水をかけます。育苗ポットは、日当たりの良い場所に置き、土が乾かないように注意しながら管理します。

発芽までは、通常1週間から10日程度かかります。発芽したら、間引きを行い、生育の良い苗を1本だけ残します。間引きは、苗が小さいうちに行うと、残った苗の生育が良くなります。本葉が2~3枚になったら、プランターに植え替える準備を始めます。苗をポットから取り出す際は、根を傷つけないように丁寧に作業しましょう。苗が小さい場合は、根鉢を崩さずにそのまま植え付けると良いです。育苗期間中は、過度な水やりや乾燥に注意し、適度に肥料を与えて、丈夫な苗に育てましょう。

育苗は、ひょうたん栽培において、とても重要なプロセスです。元気な苗を育てることで、その後の生育がスムーズになり、良質なひょうたんを収穫できる可能性が高まります。焦らず、丁寧に育苗を行いましょう。

プランターへの植え付け

プランターには、水はけの良い培養土を選びましょう。株間を適切に確保し、根を傷つけないように丁寧に植え付けます。

プランターへの植え付けは、本葉が2~3枚になった苗を、いよいよプランターへ移植する段階です。事前に準備したプランターに、水はけの良い培養土を入れます。植え付けの際には、株間を十分に確保することが大切です。ひょうたんはツルが伸びる植物なので、株間が狭すぎると、風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなります。目安としては、千成ひょうたんのような小型品種であれば、1株あたり直径30cm以上のプランターを用意し、複数の株を植える場合は、株間を30cm以上空けるようにしましょう。

植え付けの際は、まずプランターに深さ10cmほどの植え穴を掘ります。育苗ポットから苗を取り出し、根を傷つけないように丁寧に植え穴に置きます。土を被せる際は、苗の根元が少し土から出る程度に浅く植えるのがポイントです。深植えしすぎると、根が呼吸できずに生育不良の原因となることがあります。植え付け後、たっぷりと水をやり、苗が安定するように支柱を立てます。

植え付け直後は、苗が新しい環境に慣れるまで、直射日光を避けて、風通しの良い場所で管理しましょう。水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。肥料は、植え付け後2週間程度経ってから、液肥を薄めて与えるようにしましょう。植え付けの初期段階では、特に丁寧なケアを心がけ、苗の成長を促しましょう。植え付けが完了したら、ひょうたんの成長を日々観察し、適切な管理を継続することが大切です。

また、連作障害を防ぐため、同じ土を使い続けることは避けるようにしましょう。毎年新しい土に植え替えることで、病害虫の発生を抑え、ひょうたんの健康な成長をサポートできます。

日当たりと水やり

ひょうたんは日光を好みます。日当たりの良い場所に置き、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。特に夏場は水切れに注意が必要です。

ひょうたんは、日光を好む植物です。生育には十分な日光が必要ですので、日当たりの良い場所にプランターを置きましょう。少なくとも1日6時間以上の日光が当たる場所が理想的です。日光が不足すると、ひょうたんの生育が悪くなり、実がつきにくくなることがあります。ベランダの向きや時間帯によって日当たり具合が変わるので、最も日光が当たる場所を選んで、プランターを設置しましょう。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えることが基本です。乾燥に弱いので、特に生育期には水切れに注意が必要です。水やりのタイミングは、土の表面を指で触ってみて、乾いているのを確認してから行いましょう。水やりをする際は、プランターの底から水が流れ出るまで、たっぷりと与えます。一度に少量ずつ水やりをするのではなく、たっぷりと与えることで、土全体に水が行き渡り、根の隅々まで水分が行き届きます。

特に夏場は、日中の気温が高くなりやすく、土が乾燥しやすいため、朝夕の涼しい時間帯に水やりを行うと良いでしょう。また、気温が高い時間帯に水やりをすると、土の温度が急激に上昇し、根を傷めてしまうことがあるため、注意が必要です。気温が高い場合は、葉にも水をかけてあげると、植物全体の温度を下げる効果があり、乾燥を防ぐことができます。

逆に、冬場は、気温が低く、乾燥しにくいため、水やりの頻度を減らします。土の表面が乾いてから数日経ってから、水やりを行う程度で十分です。過度な水やりは、根腐れの原因になるので、注意しましょう。水やりの頻度やタイミングは、季節や天候によって調整することが大切です。

成長を助ける:誘引と摘心

ツルの誘引

ツルが伸びてきたら、支柱やネットを使って誘引しましょう。風通しを良くすることで病害虫の予防にもつながります。

ツルが伸びてきたら、支柱やネットを使って誘引しましょう。風通しを良くすることで病害虫の予防にもつながります。

ひょうたんのツルは、生育とともにどんどん伸びていきます。ツルが伸び始めたら、支柱やネットを使って誘引を行いましょう。誘引とは、ツルを支柱やネットに絡ませて、植物が安定して成長できるようにサポートする作業です。誘引をすることで、ツルの成長を促し、風通しを良くして、病害虫の発生を抑制する効果も期待できます。

支柱は、苗を植え付けた際に設置し、ツルが伸びてきたら、ツルを支柱に優しく巻き付けます。ツルが絡みやすいように、麻ひもや園芸用テープなどで固定すると良いでしょう。ネットを使う場合は、プランターの周りにネットを張り、ツルが自然に絡むように誘導します。ネットは、ひょうたんのツルの成長に合わせて、適宜高さや位置を調整しましょう。

誘引は、ツルの成長を観察しながら、こまめに行うことが大切です。ツルが伸び放題になると、絡み合って風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなります。また、ツルが折れてしまったり、傷ついてしまうリスクもあるため、丁寧に誘引を行いましょう。特に、風の強い日や雨の日には、ツルが倒れたり、折れたりする危険性があるので、こまめに様子を見て、必要に応じて補強を行いましょう。誘引を適切に行うことで、ひょうたんの生育が良くなり、多くの実を収穫することができます。

摘心で実の数を調整

摘心を行うことで、脇芽の成長を促し、実の数を調整できます。バランスの良い株に育てましょう。

摘心とは、植物の先端の芽を摘み取る作業のことです。ひょうたんの場合、摘心を行うことで、脇芽の成長を促し、実の数を調整することができます。摘心をしないと、ツルが伸び放題になり、実が付きにくくなることがあります。摘心は、ひょうたんの生育状況に合わせて、適切なタイミングで行うことが重要です。

一般的には、本葉が5~6枚になった頃に、ツルの先端を摘み取ります。この際、ハサミを使って、清潔な状態で摘み取るようにしましょう。摘心を行うと、ツルの先端から伸びていた成長が止まり、代わりに脇芽が伸びてきます。脇芽は、花を咲かせ、実をつける役割を担います。脇芽を増やすことで、結果的に実の数を増やすことができます。

ただし、摘心しすぎると、成長が遅れたり、実が付きにくくなることもありますので、バランスを見ながら行うようにしましょう。摘心後も、ツルの成長は続くので、必要に応じて誘引を行い、バランスの良い株に育てましょう。また、摘心を行うことで、栄養が実に集中しやすくなり、より大きく、良質なひょうたんを収穫することができます。摘心は、ひょうたん栽培において、実の数を調整し、生育をコントロールするための重要な作業です。

収穫と活用方法

収穫のタイミング

ひょうたんの表面が硬くなり、乾燥してきたら収穫のサインです。早朝にハサミで丁寧に収穫しましょう。

ひょうたんの表面が硬くなり、乾燥してきたら収穫のサインです。早朝にハサミで丁寧に収穫しましょう。

ひょうたんの収穫時期は、一般的に開花後40~50日程度が目安です。しかし、品種や気候条件によっても収穫時期は変動するため、見た目で判断することが重要です。収穫のサインは、ひょうたんの表面が硬くなり、色が薄く変化し、ヘタの部分が乾燥してきたら収穫の目安です。実を軽く叩いてみると、カンカンという音がする場合は、中身が乾燥して硬くなっているサインです。

収穫は、晴れた日の早朝に行うのが最適です。朝露が乾き、実が乾燥した状態だと、カビの発生を抑えることができます。収穫の際は、ハサミを使って、ヘタの部分を少し残して丁寧に切り取りましょう。実を傷つけないように、慎重に作業することが大切です。

収穫時期が早すぎると、ひょうたんが未熟で、乾燥が不十分なため、カビが生えやすくなります。逆に、収穫が遅すぎると、実が割れてしまったり、種が飛び散ってしまう可能性があります。収穫時期を間違えると、その後の加工や保存が難しくなるため、適切なタイミングで収穫することが大切です。収穫したひょうたんは、すぐに乾燥作業に入りましょう。収穫後、すぐに乾燥を始めることで、ひょうたんを長持ちさせることができます。また、収穫したひょうたんは、乾燥させることで、様々な活用方法で楽しむことができます。

収穫後の乾燥と保存

収穫したひょうたんは風通しの良い場所で乾燥させます。完全に乾燥したら、種を取り出し、工芸品やインテリアとして楽しむことができます。

収穫したひょうたんは、乾燥させることで、工芸品やインテリアとして長期間楽しむことができます。乾燥させる際は、風通しの良い場所を選びましょう。直射日光は避け、日陰で乾燥させるのがおすすめです。直射日光に当てると、ひょうたんが割れてしまう可能性があります。乾燥期間は、ひょうたんの大きさや種類、環境によって異なりますが、通常2週間から1ヶ月程度かかります。乾燥が不十分だと、カビが生えたり、腐敗してしまうことがあるため、完全に乾燥するまで、しっかりと乾燥させましょう。

乾燥の目安は、ひょうたんを振ってみて、カラカラと音がするようになれば、中まで乾燥しているサインです。乾燥したひょうたんは、ヘタの部分から種を取り出します。種は、乾燥させて保存することで、翌年の種まきに使用することができます。また、ひょうたんの中身を全て取り除くと、空洞になり、工芸品やインテリアとして加工しやすくなります。

乾燥したひょうたんは、そのまま飾っても良いですし、絵を描いたり、ニスを塗ったりして、自分好みに装飾することもできます。また、ひょうたんランプや、ひょうたん楽器など、様々な工芸品を作ることもできます。収穫したひょうたんを、自分の手で加工して、世界に一つだけの作品を作るのも、ひょうたん栽培の醍醐味です。ひょうたんの乾燥と保存は、その後の活用方法を広げる上で、非常に重要なプロセスです。

トラブルシューティング

病害虫対策

ベランダ栽培では、風通しを良くすることで病害虫の発生を抑えることができます。もし発生した場合は、適切な薬剤を使用しましょう。

ベランダ栽培では、病害虫の発生を抑えるために、風通しを良くすることが最も重要です。風通しが悪いと、湿気がこもり、カビや病気が発生しやすくなります。プランターの間隔を空けたり、ツルが密集している場合は、適度に間引きをして、風通しを良くするように心がけましょう。また、定期的に葉の状態をチェックし、病害虫の早期発見に努めることも大切です。

ひょうたんに発生しやすい病気としては、うどんこ病やモザイク病などがあります。うどんこ病は、葉の表面に白い粉状のものが付着する病気で、モザイク病は、葉にモザイク状の模様が現れる病気です。これらの病気が発生した場合は、早期に病気の葉を取り除き、適切な薬剤を使用しましょう。市販の園芸用殺菌剤を使用する際は、使用方法をよく読んで、適切な濃度で使用するようにしましょう。

害虫としては、アブラムシやハダニなどがつきやすいです。アブラムシは、植物の汁を吸う害虫で、ハダニは、葉の裏に寄生して、葉を吸汁する害虫です。これらの害虫を発見した場合は、粘着テープや殺虫剤を使って駆除しましょう。また、牛乳を薄めて葉にかけることで、アブラムシを駆除することもできます。さらに、木酢液を薄めて散布することで、病害虫の発生を予防する効果も期待できます。

病害虫は、発生すると、ひょうたんの生育を阻害するだけでなく、他の植物にも感染する可能性があります。そのため、日頃から観察を怠らず、早期発見、早期対策を心がけましょう。また、予防のために、定期的に殺菌剤や殺虫剤を散布することも効果的です。病害虫対策は、ひょうたん栽培において、欠かせない作業の一つです。

水やりと肥料のコツ

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。肥料は、生育状況に合わせて適量を与えましょう。液肥は、手軽に使えて便利です。

水やりは、ひょうたんの生育に欠かせない要素です。基本的には、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるのが原則です。特に、夏場は乾燥しやすいので、こまめに水やりをするようにしましょう。水やりをする時間帯は、朝か夕方が最適です。日中の高温時に水やりをすると、土の温度が上昇し、根を傷めてしまう可能性があります。また、水やりは、プランターの底から水が流れ出るまで、たっぷりと与えることが大切です。

肥料は、ひょうたんの成長に必要な栄養を補給するために必要です。植え付け時に、元肥として緩効性の化成肥料を混ぜ込んでおくと、生育初期の成長を助けることができます。その後は、生育状況に合わせて、追肥を行います。追肥には、液体肥料と固形肥料がありますが、液肥は、水やりの際に手軽に与えることができるため、初心者にもおすすめです。

液肥を与える際は、薄めて使用するようにしましょう。濃すぎる肥料は、根を傷める原因になるため、注意が必要です。また、肥料を与える頻度は、生育状況によって調整しましょう。成長期には、月に1~2回程度、液肥を与えると良いでしょう。花が咲き始めたら、実をつけるために、肥料の量を少し増やしてあげると効果的です。

水やりと肥料は、過不足なく行うことが重要です。水やりが少なすぎると、ひょうたんが枯れてしまったり、生育が悪くなってしまいます。逆に、水やりが多すぎると、根腐れの原因になります。肥料も同様で、少なすぎると、栄養不足で成長が悪くなり、多すぎると、根を傷めてしまいます。水やりと肥料の与え方は、ひょうたんの生育状況や天候によって、調整する必要があるため、日頃から観察を怠らず、適切な管理を心がけましょう。

ひょうたん栽培の歴史と文化

ひょうたんの歴史は非常に古く、約1万年前にはすでに栽培されていたと考えられています。原産地はアフリカとされており、その後、世界各地に広まりました。日本では、縄文時代の遺跡からひょうたんの種子や加工品が発見されており、古くから人々の生活に密着していたことがわかります。ひょうたんは、容器や水筒として使われただけでなく、儀式や祭礼にも用いられ、神聖なものとして扱われることもありました。特に、日本では、その独特の形状から、縁起物として重宝され、千成ひょうたんのように多くの実をつける品種は、子孫繁栄の象徴とされてきました。ひょうたんは、地域や文化によって様々な意味を持ち、その利用方法も多岐にわたります。例えば、アフリカでは、ひょうたんを楽器として利用したり、容器として使用したりするだけでなく、装飾品や工芸品としても活用されています。また、中国では、ひょうたんは不老長寿のシンボルとされ、風水においても重要なアイテムとして扱われています。ひょうたんの文化は、単なる植物栽培にとどまらず、人々の信仰や生活、芸術、文化に深く関わっているのです。

ひょうたんを栽培することは、単に植物を育てるだけでなく、その歴史や文化に触れ、自然とのつながりを感じる素晴らしい機会となります。ベランダでひょうたんを栽培することで、日々の生活に彩りを加え、豊かな時間を過ごせるでしょう。また、自分で育てたひょうたんを加工して、工芸品やインテリアとして活用することで、より深くひょうたんの世界を楽しむことができます。

ベランダで楽しむひょうたんの育て方のポイント

- ベランダ栽培ではコンパクトな品種を選ぶと管理しやすい

- 千成ひょうたんは小型で初心者でも育てやすい品種である

- プランターは根が広がるように大きめのものを用意する

- 水はけを良くするために鉢底石を敷くと効果的である

- 種まきは春の4月下旬から5月上旬が適期である

- ツルが伸びるため、支柱やネットを設置すると管理しやすい

- ベランダのスペースを活用し、ツルを誘引して整理する

- 追肥は成長に応じて定期的に行い、栄養を補給する

- 実が育つ時期は水切れに注意し、土の乾燥を防ぐ

- 収穫後の乾燥処理を丁寧に行い、工芸品などに活用する