愛らしい姿で人気のまりも。小さいまりもを大きく育てたい、あるいは、元気がないまりもを回復させたいと願う方も多いのではないでしょうか。本記事では、まりもが大きく育つための環境づくりや日々のケア方法を詳しく解説します。適切な水質管理から、最適な光の当て方、そして成長を促すためのヒントまで、まりもを健康に育て、その成長を最大限に引き出すための秘訣を学びましょう。

愛らしい姿で人気のまりも。小さいまりもを大きく育てたい、あるいは、元気がないまりもを回復させたいと願う方も多いのではないでしょうか。本記事では、まりもが大きく育つための環境づくりや日々のケア方法を詳しく解説します。適切な水質管理から、最適な光の当て方、そして成長を促すためのヒントまで、まりもを健康に育て、その成長を最大限に引き出すための秘訣を学びましょう。

ポイント

- まりもを大きく成長させるための適切な環境と管理方法

- 水温や光の調整、水質管理の重要性と具体的な対策

- 市販のまりもと天然まりもの違いと育て方のポイント

- 長期間健康に育てるための水換えや容器の選び方

まりもを大きく育てる基本

まりもの成長に必要な要素

まりもを健康的に成長させるには、適切な水温、光の量、水質の管理が欠かせません。これらの要素が整っていれば、まりもは徐々に大きくなり、長く育てることができます。

まず、水温は5~25℃の範囲が理想的です。特に20℃前後が最も適しており、夏場の高温や冬場の低温には注意が必要です。水温が35℃を超えると枯れてしまうため、暑い時期は直射日光を避け、必要に応じて冷却対策を行いましょう。一方、寒さには比較的強く、冬場の管理はそれほど難しくありません。

次に、光の管理も重要です。まりもは光合成を行うため、適度な光が必要ですが、強すぎる光は逆効果です。直射日光に長時間当たると変色し、最悪の場合は枯れる原因になります。そのため、明るい日陰やカーテン越しの間接光のもとに置くのが適しています。室内で育てる場合は、1日6時間程度のLEDライトを使用すると良いでしょう。

また、水質の管理も成長に大きく影響します。まりもは比較的丈夫ですが、水質が悪化すると弱ってしまいます。夏場は週に2~3回、冬場は1週間に1回を目安に水を交換し、清潔な環境を保ちましょう。水道水を使用する際はカルキ抜きをしてから入れると、まりもにとってより良い環境になります。

これらのポイントを守ることで、まりもは健康的に成長し、美しい緑色を維持しながら長期間楽しむことができます。

まりもの最適な飼育環境

まりもを元気に育てるには、適切な容器、水質管理、温度・光のバランスが重要です。正しい環境を整えることで、まりもは健康的に成長し、長期間にわたって楽しめます。

まりもを元気に育てるには、適切な容器、水質管理、温度・光のバランスが重要です。正しい環境を整えることで、まりもは健康的に成長し、長期間にわたって楽しめます。

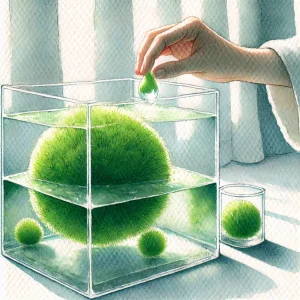

まず、飼育容器についてですが、ガラス製の容器がおすすめです。透明度が高いため、まりもの様子を観察しやすく、清潔に保ちやすいのがメリットです。大きさは、まりもが成長しても十分なスペースが確保できるものが望ましく、窮屈にならないようにしましょう。蓋をする場合は、通気性のあるものを選び、水が蒸発しにくい環境を作ることも大切です。

次に、水質管理についてですが、基本的には水道水でも問題ありません。ただし、カルキ抜きをすると、まりもに優しい環境を作ることができます。底砂は必須ではありませんが、自然に近い環境を作りたい場合は、細かい砂を入れると良いでしょう。ただし、砂が粗すぎるとまりもを傷つける可能性があるため、細かめのものを選ぶのがポイントです。

温度と光の管理も重要です。まりもは20℃前後の水温を好みますが、夏場の高温には注意が必要です。冷却ファンを使う、冷暗所に移動するなどの工夫をすると、水温の上昇を防ぐことができます。光については、直射日光を避け、間接的な自然光や弱いLEDライトを使用すると良いでしょう。

このように、まりもに適した環境を整えることで、より長く健康的に育てることができます。水換えの頻度や温度管理を意識しながら、快適な環境を維持しましょう。

市販のまりもと天然まりもの違い

まりもには、市販されているものと天然のものがあります。それぞれ特徴が異なるため、違いを理解して適切に育てることが大切です。

市販のまりもは、人工的に丸められたものがほとんどです。もともとは糸状の藻で、それを手作業で丸く成形したものが販売されています。手軽に購入できるため、多くの人が観賞用として楽しんでいます。形が整っているのが特徴ですが、時間が経つと崩れることもあるため、定期的に手で丸め直すと良いでしょう。

一方、天然のまりもは、日本では北海道の阿寒湖や一部の湖でしか見られない希少な存在です。長い年月をかけて自然の波や流れによって形成され、真の球状を保っています。直径が大きくなるものは珍しく、国の特別天然記念物にも指定されています。ただし、採取は禁止されており、個人が手に入れることはできません。

見た目の違い以外にも、成長スピードにも差があります。市販のまりもは成形されているため、成長すると形が崩れやすいですが、天然のまりもは均一に成長し、球状を保ちやすいです。どちらも適切な管理をすれば長く楽しめますが、天然まりもは特定の環境でしか育たないため、飼育が難しい場合があります。

このように、市販と天然では形状の作られ方や育ち方に違いがあります。どちらも愛情をもって育てれば、美しい緑色を維持しながら長く楽しめるでしょう。

まりもの成長を促す具体的な方法

水換えの頻度と方法

まりもを健康に育てるためには、適切な頻度で水を交換し、水質を清潔に保つことが重要です。水質が悪化すると、まりもが変色したり、成長が遅れたりするため、定期的な水換えが必要になります。

まりもを健康に育てるためには、適切な頻度で水を交換し、水質を清潔に保つことが重要です。水質が悪化すると、まりもが変色したり、成長が遅れたりするため、定期的な水換えが必要になります。

水換えの頻度は、季節によって異なります。夏場は水温が上がりやすく、雑菌が繁殖しやすいため、2~3日に1回のペースで交換すると良いでしょう。一方、冬場は水の汚れがゆっくり進行するため、1週間に1回程度の水換えで十分です。ただし、水の濁りや異臭が発生した場合は、季節に関わらずすぐに交換するのが望ましいです。

水換えの方法は、まずまりもを容器から取り出し、別の清潔な容器に一時的に移します。その後、飼育容器の古い水を捨て、内部を軽く洗浄します。水道水を使用する場合は、カルキ抜きをしてから新しい水を入れましょう。まりも自体も、手のひらで優しく転がすように洗うことで、表面の汚れを落とせます。強くこするとダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。

このように、水換えの頻度と正しい方法を守ることで、まりもはより健やかに成長し、美しい緑色を維持することができます。日々の観察を欠かさず、水質の変化に気を配ることが大切です。

日光浴と光の調整

まりもは光合成を行うため、適度な光が必要です。しかし、強い光を当てすぎるとダメージを受け、茶色く変色する原因になるため、光の量を適切に調整することが重要です。

まりもに適した光環境は、直射日光を避けた明るい場所です。レースカーテン越しの自然光や、室内の間接光で十分に育ちます。直射日光が当たる場所に長時間置くと、水温が上がりすぎるだけでなく、まりも自体がダメージを受けてしまうため注意が必要です。

室内で育てる場合は、LEDライトを利用するのも効果的です。水草用のライトを使用する必要はなく、一般的なLEDライトでも問題ありません。照射時間は1日6時間程度が目安ですが、まりもの状態を見ながら調整しましょう。長時間光を当てるとコケが発生しやすくなるため、時間を制限することが大切です。

また、まりもの光合成を促すために、時々容器を軽く振ってまりもを転がすと良いでしょう。こうすることで、まりもの全体に均一に光が当たり、成長が促進されます。

適切な光の管理を行えば、まりもは美しい緑色を保ち、健やかに成長します。光の当て方に注意しながら、環境を整えてあげましょう。

まりも専用の餌の必要性

まりもは光合成を行うため、基本的には餌を必要としません。水と光が適切に管理されていれば、まりもは成長することができます。そのため、多くの場合、特別な餌を与えなくても問題なく育てることが可能です。

しかし、まりもの成長を促進したい場合や、環境によっては栄養不足になることもあります。そのような場合は、市販されているまりも専用の栄養剤を使用するのも一つの方法です。栄養剤には、まりもの健康を維持しやすくする成分が含まれており、適量を与えることで成長をサポートできます。ただし、与えすぎると水質が悪化し、逆にまりもに悪影響を与えることがあるため、使用する際は説明書に従い、適量を守ることが大切です。

また、まりもの状態をよく観察し、元気に育っている場合は無理に栄養剤を与える必要はありません。水換えをこまめに行い、適切な光環境を整えることが、まりもの健康を維持する最も効果的な方法です。

このように、まりもにとって専用の餌は必須ではありませんが、状況に応じて適切に使用することで、より良い環境を整えることができます。まずは基本的なケアをしっかり行い、まりもの成長を見守りながら、必要に応じて栄養剤を活用すると良いでしょう。

まりものトラブルシューティング

まりもが茶色くなる原因と対策

まりもが茶色くなるのは、環境の変化や水質の悪化が原因となることが多いです。放置すると健康状態が悪化し、最悪の場合は枯れてしまうため、原因を見極めて適切な対策を行うことが大切です。

主な原因の一つは水質の悪化です。まりもは水が汚れるとストレスを受け、茶色く変色することがあります。特に、長期間水換えをしていない場合や、エサの与えすぎで水質が悪化した場合は注意が必要です。対策としては、定期的に水を交換し、清潔な環境を維持することが重要です。夏場は2〜3日に1回、冬場は1週間に1回を目安に水換えを行いましょう。

また、光不足も茶色くなる原因の一つです。まりもは光合成を行いながら成長するため、適度な光が必要です。しかし、直射日光が強すぎたり、逆に暗い場所に置きすぎたりすると、光合成のバランスが崩れ、色が薄くなったり茶色く変色することがあります。適切な対策としては、レースカーテン越しの光を当てたり、LEDライトを1日6時間程度照射することで、適度な光環境を作ることができます。

さらに、水温の上昇もまりもに悪影響を与えます。まりもは5〜25℃の水温を好みますが、特に夏場に水温が30℃以上になるとダメージを受けやすくなります。高温が続くと茶色くなり、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。夏場は水温をこまめにチェックし、容器を涼しい場所に移動したり、冷却ファンを使用することで適切な温度を保ちましょう。

もしまりもが茶色くなってしまった場合は、優しく水洗いをして表面の汚れを取り除き、適切な環境に戻して様子を見てください。それでも改善しない場合は、傷んでいる部分をハサミでカットすることで、新たな成長を促すことができます。

まりもが浮く原因と対策

まりもが水面に浮いてしまうことがありますが、必ずしも異常な状態とは限りません。浮く原因を理解し、適切な対策を取ることで、まりもを健康的に育てることができます。

まりもが浮く主な理由は、内部にガスが溜まるためです。光合成を行うと酸素が発生し、まりもの中に気泡が溜まることで浮くことがあります。特に、日中の明るい時間帯に浮きやすくなり、夜になると自然に沈むことが多いです。この場合は、問題なく健康な状態なので、特に対策を取る必要はありません。

一方で、水温の急激な変化によってガスが発生しやすくなることもあります。例えば、室温が急に上がったり、直射日光が当たることで水温が上昇すると、まりもが浮きやすくなることがあります。対策としては、水温を安定させるために水槽を涼しい場所に置くことが効果的です。

また、まりもが水中でうまく沈めなくなる原因として、水が汚れている場合も考えられます。汚れが溜まると水中のバランスが崩れ、まりもが浮きやすくなることがあります。定期的に水を交換し、清潔な環境を維持することで、自然に沈むようになります。

まりもが浮いてしまった場合は、手でそっと沈めてあげることもできます。しかし、無理に沈める必要はなく、まりも自身が調整している場合も多いため、焦らず様子を見ることが大切です。

まりもの寿命と長期飼育

まりもは適切な環境で育てることで、非常に長い寿命を持つと言われています。一般的な観賞用のまりもでも、10年以上生きることが可能で、天然のまりもは100年以上の寿命を持つ個体も存在します。長くまりもを楽しむためには、日々のケアが欠かせません。

まりもは適切な環境で育てることで、非常に長い寿命を持つと言われています。一般的な観賞用のまりもでも、10年以上生きることが可能で、天然のまりもは100年以上の寿命を持つ個体も存在します。長くまりもを楽しむためには、日々のケアが欠かせません。

まりもを長期間育てるために最も重要なのは、水質の管理です。水が汚れるとまりもはストレスを受け、徐々に弱ってしまいます。定期的な水換えを行い、常に清潔な環境を維持することが大切です。特に、夏場は水温が上がりやすく、水が汚れやすいため、こまめに水換えを行いましょう。

また、光の管理も長寿命を保つ上で重要です。適度な光を当てることで光合成を行い、健康的に成長しますが、直射日光を避けることがポイントです。強すぎる光はまりもにダメージを与えるため、明るい日陰やカーテン越しの光を当てるのが理想的です。

さらに、まりもが成長して大きくなってきた場合は、適切なサイズの容器に移し替えることも検討しましょう。成長したまりもが狭い容器の中でストレスを感じないように、ある程度のスペースを確保してあげることが大切です。

まりもは成長スピードが非常に遅いため、すぐに大きくなることはありません。しかし、時間をかけて適切に管理すれば、美しい緑色を保ちつつ長期間楽しむことができます。定期的なケアを行いながら、まりもとの暮らしをゆっくり楽しんでいきましょう。

まりもの育て方 大きく成長させるためのポイント

- まりもの成長には適切な水温、光の量、水質管理が欠かせない

- 水温は5~25℃が理想で、特に20℃前後が適している

- 直射日光を避け、レースカーテン越しの光やLEDライトを活用する

- 水は週に1回程度交換し、夏場は2~3日に1回の頻度が望ましい

- 飼育容器はガラス製が適しており、通気性を確保することが重要

- 底砂は必須ではないが、細かい砂を使用すると自然環境に近づけられる

- 市販のまりもは人工的に丸めたものが多く、定期的に形を整えると良い

- 光合成を促すために、時々まりもを転がして均一に光を当てる

- 水質維持のためにカルキ抜きをした水を使用するのが望ましい

- 長期飼育するには成長に応じて容器のサイズを変更するのが理想的

関連