オジギソウは、そのユニークな動きで人気の植物ですが、冬越しに悩む方も多いはず。この記事では、オジギソウの基本的な育て方から、越冬のコツ、よくある疑問まで、徹底的に解説します。初心者の方でも安心して育てられるように、具体的な方法や注意点を紹介します。

オジギソウは、そのユニークな動きで人気の植物ですが、冬越しに悩む方も多いはず。この記事では、オジギソウの基本的な育て方から、越冬のコツ、よくある疑問まで、徹底的に解説します。初心者の方でも安心して育てられるように、具体的な方法や注意点を紹介します。

ポイント

- オジギソウの基本的な特徴や生育サイクル

- 適切な栽培環境や水やり・肥料の管理方法

- 越冬させるための温度管理や日照確保のポイント

- よくあるトラブルや病害虫対策の方法

オジギソウの基本情報:特徴と魅力

オジギソウとは:触れると葉が閉じる不思議な植物

オジギソウは、マメ科の植物で、その名の通り、葉に触れるとまるで「お辞儀」をするかのように葉を閉じる特徴があります。このユニークな動きが、観察する人を魅了します。草丈は30cm~50cm程度で、ピンク色の可愛らしい花を咲かせます。原産地は熱帯アメリカで、日本には江戸時代末期に観賞用として導入されました。この不思議な反応は、葉の付け根にある膨らんだ部分(葉枕)の細胞内の水分移動によって起こります。触れることで細胞内の水分が移動し、葉が折りたたまれるのです。この現象は、生物学的な興味を引くだけでなく、教育現場でも植物の仕組みを教える教材として活用されています。さらに、オジギソウの葉が閉じる様子は、古くから人々の好奇心を刺激し、さまざまな物語や詩にも登場してきました。この植物は、その見た目の愛らしさだけでなく、科学的な不思議さも兼ね備えている点が、多くの人に愛される理由でしょう。

オジギソウの学名はMimosapudicaで、属名のMimosaはギリシャ語の「mimos(模倣者)」に由来し、触れると葉を閉じる様子がまるで動物が驚いて縮こまる様子を模倣しているように見えることから名付けられました。種小名のpudicaはラテン語で「内気な」という意味で、こちらも触れると葉を閉じる様子を表しています。この名前からも、オジギソウのユニークな性質が世界中で認識されていることが分かります。一般的には一年草として扱われますが、熱帯地域では多年草として生育します。日本では、その愛らしい姿から、庭や鉢植えで観賞用として栽培されることが多いです。また、オジギソウの種子は、発芽力が比較的強く、容易に栽培できるため、家庭菜園初心者にもおすすめです。さらに、オジギソウは、その特異な反応から、子供たちの科学への興味を引き出すための教材としても利用されており、理科の授業や自由研究のテーマとしても人気があります。

初心者でも比較的育てやすい植物として人気です。

オジギソウの生育サイクルと季節ごとの変化

オジギソウは、春に種をまき、夏に花を咲かせ、秋には種をつけます。種まきは、気温が20℃以上になる頃が適しており、発芽には十分な日照と湿度が必要です。発芽後、本葉が数枚になったら、より大きな鉢や庭に植え替えます。夏の成長期には、葉を大きく広げ、ピンク色の可愛らしい花を次々と咲かせます。花は、球状の集合花で、繊細で可愛らしい印象を与えます。この時期は、水やりや肥料をしっかりと与え、生育を促しましょう。秋になると、花が終わった後、種をつけ始めます。種は、乾燥した鞘の中に数個入っており、翌年の種まきのために採取できます。

オジギソウは、短日植物であるため、日照時間が短くなると花芽を形成します。そのため、夏から秋にかけて開花することが一般的です。日本では一年草として扱われることが多いですが、適切な管理をすれば冬越しも可能です。冬越しさせるためには、気温が10℃以下にならないように注意し、室内で管理する必要があります。冬場は成長が緩慢になるため、水やりや肥料を控えめにしましょう。また、日照不足になると葉の色が悪くなったり、茎が細くなるため、日当たりの良い場所で管理することが重要です。季節ごとの変化を観察することも、オジギソウを育てる楽しみの一つです。特に、葉が閉じる様子は、時間帯や日照条件によって変化するため、毎日観察することで新たな発見があるかもしれません。また、オジギソウは、夜になると葉を閉じる睡眠運動を行うことが知られています。これは、夜間の気温低下による水分蒸散を防ぐためと考えられています。

オジギソウの生育サイクルは、環境条件によって多少変化することがあります。例えば、気温が高い地域では、成長が早く、開花時期も早まることがあります。逆に、気温が低い地域では、成長が遅く、開花時期も遅れることがあります。また、日照時間が短い場合や、肥料が不足している場合は、生育が悪くなることがあります。そのため、オジギソウを育てる際には、その地域や環境条件に応じた適切な管理を行うことが重要です。

オジギソウの栽培に適した環境

オジギソウは日当たりと水はけの良い環境を好みます。特に、日当たりは成長に大きく影響するため、1日6時間以上は日光が当たる場所に置くようにしましょう。日光不足になると、葉の色が悪くなったり、花が咲きにくくなることがあります。また、風通しの良い場所も重要です。風通しが悪いと、病害虫が発生しやすくなることがあります。室内で育てる場合は、窓辺など日当たりの良い場所に置き、定期的に窓を開けて風を通しましょう。ただし、直射日光が強すぎる場合は、葉焼けを起こすことがあるため、遮光ネットなどを使用して調整が必要です。

オジギソウは日当たりと水はけの良い環境を好みます。特に、日当たりは成長に大きく影響するため、1日6時間以上は日光が当たる場所に置くようにしましょう。日光不足になると、葉の色が悪くなったり、花が咲きにくくなることがあります。また、風通しの良い場所も重要です。風通しが悪いと、病害虫が発生しやすくなることがあります。室内で育てる場合は、窓辺など日当たりの良い場所に置き、定期的に窓を開けて風を通しましょう。ただし、直射日光が強すぎる場合は、葉焼けを起こすことがあるため、遮光ネットなどを使用して調整が必要です。

土は市販の園芸用土で問題ありませんが、水はけの良いものを選ぶと良いでしょう。特に、オジギソウは根腐れしやすい植物なので、水はけが悪いと根が傷んでしまうことがあります。市販の園芸用土に、パーライトや鹿沼土などを混ぜて使うと、水はけが良くなります。また、鉢植えの場合は、底に鉢底石を敷いておくと、水はけがさらに良くなります。オジギソウは、酸性土壌を嫌うため、pH値が6.0~7.0程度の弱酸性から中性の土壌が適しています。土のpH値を調整するには、石灰などを混ぜて使用すると良いでしょう。

オジギソウは、比較的乾燥に強い植物ですが、土が完全に乾いてしまうと葉がしおれてしまうため、水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。特に、夏場は乾燥しやすいので、こまめに様子を見て水やりをしましょう。また、湿度が高い環境も好むため、乾燥が気になる場合は、霧吹きなどで葉に水をかけると良いでしょう。ただし、過湿には注意が必要です。水の与えすぎは根腐れの原因になるので、水はけの良い土を使うようにしましょう。また、鉢の受け皿に水が溜まったままにならないように注意しましょう。オジギソウは、これらの環境条件を整えることで、健康に成長し、美しい花を咲かせることができます。

オジギソウの育て方:基本と応用

種まきの方法と発芽のコツ

オジギソウは、種をまくことで手軽に育てられます。種まきの適期は、気温が20℃以上になる春から初夏にかけてです。種をまく前に、種皮が硬いため、軽く傷をつけることで吸水性を高め、発芽を促進させることができます。具体的には、やすりやカッターナイフなどで種皮を少し削ったり、爪楊枝などで数カ所穴を開ける方法があります。また、種をまく前に、ぬるま湯に数時間浸けておくと、発芽率が向上します。

種まきの方法ですが、市販の種まき用土を使用し、直径9cm程度の育苗ポットに3~4粒ずつ種をまきます。種をまく深さは、種が隠れる程度で、約5mm程度が目安です。種をまいた後は、土が乾燥しないように、霧吹きなどで優しく水をかけます。発芽するまでは、直射日光を避け、明るい日陰で管理します。発芽適温は20~25℃程度で、約1週間から2週間程度で発芽します。

発芽後、本葉が2~3枚になったら、生育の良い苗を1本残し、他の苗は間引きます。間引いた苗は、別のポットに植え替えて育てることもできます。本葉が数枚になったら、一回り大きな鉢や庭に植え替えましょう。植え替えの際には、根を傷つけないように注意し、植え付け後はたっぷりと水を与えます。また、植え替えの際、土に緩効性の肥料を混ぜておくと、その後の成長がスムーズになります。オジギソウは、生育期間が短いため、肥料切れを起こさないように、定期的に追肥を行うことが大切です。特に、開花期には、リン酸分の多い肥料を与えると、花付きが良くなります。オジギソウは、適切な管理を行えば、種まきから約2ヶ月程度で開花を楽しめます。

水やりの頻度と注意点

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。オジギソウは、乾燥には比較的強いですが、土が完全に乾燥してしまうと葉がしおれてしまうため、水切れには注意が必要です。水やりの際には、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えましょう。また、夏場は特に乾燥しやすいので、朝と夕方の2回、水やりが必要になることもあります。特に気温が高い日中は、葉からの蒸散が活発になるため、こまめに様子を見て水やりをしましょう。ただし、過湿には注意が必要です。水の与えすぎは根腐れの原因になるので、土の表面が乾いてから水やりをすることが大切です。

また、水を与える時間帯も重要です。気温が高い時間帯に水を与えると、土の中の温度が上昇し、根が傷むことがあります。そのため、水やりは、気温が比較的低い朝や夕方に行うのが良いでしょう。さらに、水やりの際には、葉や花に直接水をかけると、病気やカビが発生する原因になることがあります。そのため、水は株元に与えるようにしましょう。また、雨の日が続く場合は、過湿にならないように、軒下などに移動させることを検討しましょう。

オジギソウの葉がしおれている場合は、水不足のサインです。すぐに水やりを行いましょう。ただし、葉がしおれているからといって、過度に水を与えすぎると、根腐れを起こすことがあります。葉がしおれている場合は、土の状態をよく確認し、水不足なのか、過湿なのかを判断することが重要です。もし、過湿の場合は、土を乾燥させてから水を与えるようにしましょう。オジギソウは、適切な水やりをすることで、元気に成長し、美しい花を咲かせます。

肥料の種類と与えるタイミング

肥料は、成長期に緩効性肥料を少量与える程度で十分です。オジギソウは、比較的肥料を必要としない植物ですが、生育を促し、花付きを良くするためには、適切な肥料を与えることが大切です。肥料を与えるタイミングは、植え付け時と開花期がおすすめです。植え付け時には、元肥として緩効性肥料を土に混ぜておくと良いでしょう。また、開花期には、追肥として液体肥料を薄めて与えると、花付きが良くなります。

肥料の種類ですが、緩効性肥料は、効果がゆっくりと持続するため、植え付け時に混ぜ込むのに適しています。一方、液体肥料は、効果が早く現れるため、追肥に適しています。肥料を与える際には、説明書をよく読み、用法・用量を守ることが大切です。肥料を与えすぎると、肥料焼けを起こし、根が傷んでしまうことがあります。特に、液体肥料は、薄めて使用するようにしましょう。また、窒素分の多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂り、花が咲きにくくなることがあります。そのため、開花期には、リン酸分の多い肥料を与えるのがおすすめです。

肥料を与える頻度ですが、緩効性肥料は、2~3ヶ月に1回程度、液体肥料は、1~2週間に1回程度が目安です。ただし、生育状況や土の状態によって、肥料の与え方は調整する必要があります。肥料を与える際は、土が乾燥している状態で行うと、肥料焼けを起こしやすいため、水やり後に行うようにしましょう。また、肥料の種類や与え方について、不安がある場合は、園芸店などに相談すると良いでしょう。適切な肥料を与えることで、オジギソウは、健康に成長し、美しい花を咲かせます。

オジギソウの越冬:室内での冬越し方法

オジギソウは寒さに弱い:越冬の必要性

オジギソウは、熱帯原産の植物であるため、寒さに非常に弱く、気温が10℃以下になると枯れてしまうことがあります。そのため、日本では、秋の終わり頃から春先にかけての寒い時期には、室内で冬越しさせる必要があります。特に、霜が降りるような地域では、屋外での越冬は困難です。オジギソウを冬越しさせるためには、気温だけでなく、日照や湿度、水やりなど、様々な点に注意が必要です。

オジギソウの冬越しは、単に植物を寒さから守るだけでなく、翌年の成長にも大きく影響します。冬越しに失敗すると、春になっても芽が出なかったり、生育が著しく悪くなることがあります。そのため、オジギソウを長く楽しむためには、冬越しの準備をしっかりと行うことが大切です。また、冬越しさせる際には、病害虫の予防も重要です。冬の間に、病害虫が発生すると、植物が弱ってしまい、冬越しに失敗する可能性が高まります。そのため、冬越し前に、しっかりと病害虫の予防を行うようにしましょう。オジギソウは、適切な管理をすることで、毎年冬越しさせることが可能です。冬越しを成功させれば、翌年もまた、可愛いお辞儀の姿を見ることができます。

室内での温度管理と日照確保

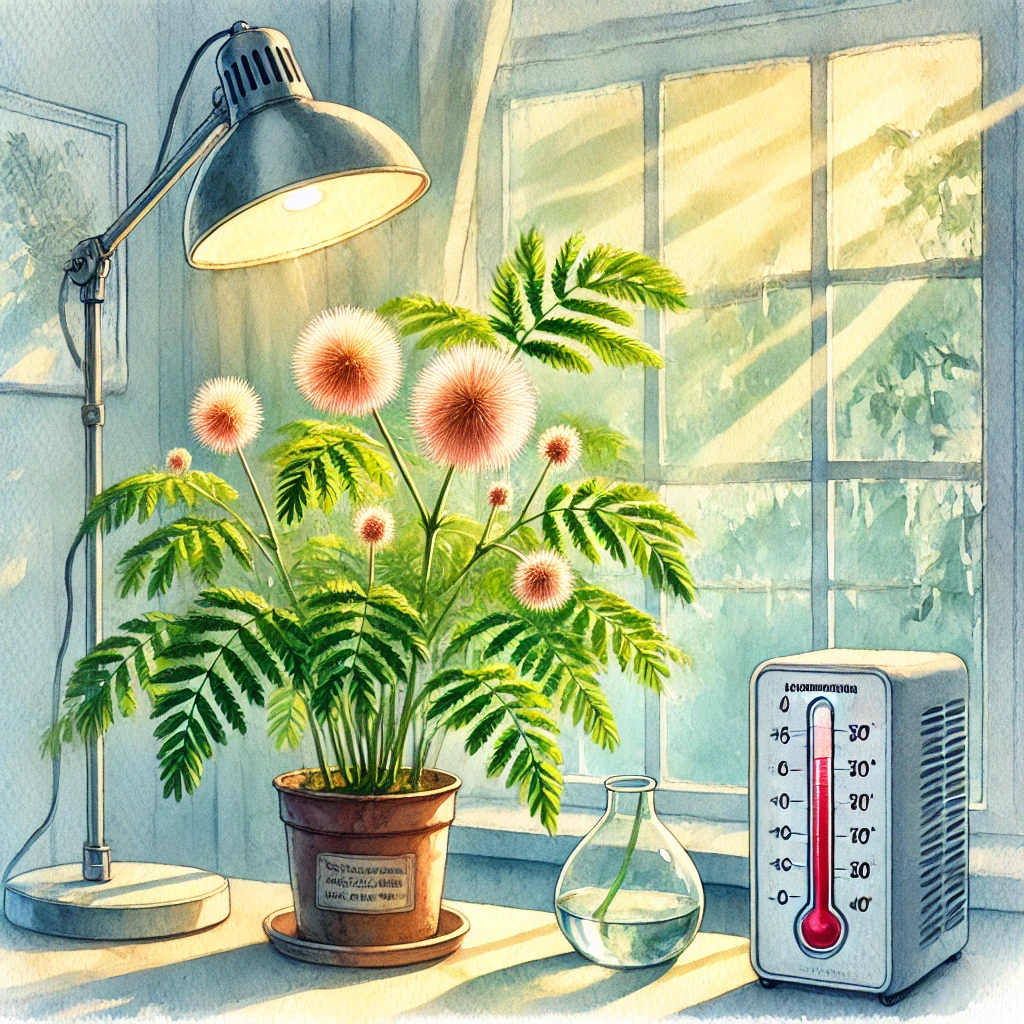

室内での温度は、最低でも10℃以上を保つようにしましょう。オジギソウは、10℃を下回ると生育が著しく悪くなり、枯れてしまう可能性もあります。そのため、室内に入れる時期は、気温が15℃を下回るようになったら、早めに室内に移動させることが大切です。室内での置き場所は、日当たりの良い窓辺が最適です。しかし、窓際は夜間になると冷え込むことがあるため、暖房器具を使用する場合は、直接風が当たらないように注意が必要です。エアコンの風が直接当たると、乾燥の原因になり、葉が傷んでしまうことがあります。

室内での温度は、最低でも10℃以上を保つようにしましょう。オジギソウは、10℃を下回ると生育が著しく悪くなり、枯れてしまう可能性もあります。そのため、室内に入れる時期は、気温が15℃を下回るようになったら、早めに室内に移動させることが大切です。室内での置き場所は、日当たりの良い窓辺が最適です。しかし、窓際は夜間になると冷え込むことがあるため、暖房器具を使用する場合は、直接風が当たらないように注意が必要です。エアコンの風が直接当たると、乾燥の原因になり、葉が傷んでしまうことがあります。

また、日照不足にならないように、日当たりの良い場所に置くことが大切です。冬場は、日照時間が短くなるため、できるだけ長時間日光に当てるようにしましょう。もし、日照が不足する場合は、植物育成ライトなどを利用するのも良いでしょう。植物育成ライトは、オジギソウの光合成を助け、健康な成長を促進します。さらに、暖房器具を使用する場合は、空気が乾燥しやすいため、加湿器などを使って湿度を保つようにしましょう。乾燥は、葉がしおれたり、病害虫が発生する原因になります。加湿器がない場合は、濡れたタオルを室内に干したり、霧吹きで葉に水をかけるなどして、湿度を保つようにしましょう。オジギソウは、適切な温度と日照、湿度を保つことで、冬でも元気に過ごすことができます。

冬の水やりと肥料

冬場は成長が鈍くなるため、水やりは控えめにしましょう。オジギソウは、冬になると休眠状態に入るため、水分の吸収量が減ります。そのため、土の表面が乾いてから数日後に水を与える程度で十分です。水を与えすぎると、根腐れの原因になるので注意が必要です。また、水を与える時間帯も重要です。気温が低い時間帯に水を与えると、土の中の温度が下がり、根が傷むことがあります。そのため、水やりは、気温が比較的高い日中に行うのが良いでしょう。

肥料も基本的には不要です。冬場は、植物の成長が鈍くなるため、肥料を与えても効果が薄く、むしろ肥料焼けを起こしてしまうことがあります。ただし、葉の色が悪くなった場合は、薄めた液体肥料を少量与えてみましょう。肥料を与える場合は、説明書をよく読み、用法・用量を守ることが大切です。肥料を与えすぎると、かえって植物を弱らせてしまうことがあります。

また、冬越し中は、葉の様子をこまめに観察し、異常があれば早めに対処しましょう。葉が黄色くなったり、落ちてしまう場合は、水不足や根腐れ、日照不足などが考えられます。原因を特定し、適切な対処を行うことが重要です。冬越しを成功させるためには、これらの点に注意し、オジギソウの様子をこまめに観察することが大切です。適切な管理を行えば、春にはまた、元気な姿を見せてくれるでしょう。

オジギソウのトラブルシューティング:よくある質問と対策

葉が黄色くなる、落ちてしまう

葉が黄色くなったり落ちてしまう原因は、水切れ、根腐れ、日照不足、肥料過多、病害虫などが考えられます。まず、水やりが適切かどうかを確認しましょう。土が乾燥している場合は、水を与え、過湿になっている場合は、土を乾燥させましょう。また、日当たりの良い場所に移動させ、十分な日光を浴びさせるようにしましょう。もし、肥料を与えすぎている場合は、しばらく肥料を与えるのを控え、様子を見ましょう。病害虫が発生している場合は、早めに対処することが重要です。

水切れの場合は、葉が全体的にしおれ、黄色くなってきます。根腐れの場合は、葉が黄色くなり、根元から腐ったような臭いがすることがあります。日照不足の場合は、葉の色が悪くなり、茎が細く弱々しくなります。肥料過多の場合は、葉の先端が茶色く変色し、枯れることがあります。病害虫の場合は、葉に虫がついたり、黒や白の斑点ができることがあります。

これらの症状が見られた場合は、原因を特定し、適切な対策を行いましょう。水やりの頻度を見直したり、置き場所を変えたり、肥料の与え方を調整することで、症状が改善することがあります。また、病害虫の場合は、市販の殺虫剤や殺菌剤を使用することも有効です。ただし、薬剤を使用する際は、植物に優しいものを選び、使用方法をよく読んでから使用しましょう。オジギソウは、適切な管理を行うことで、葉が黄色くなったり、落ちてしまうトラブルを未然に防ぐことができます。

花が咲かない

花が咲かない原因は、肥料不足、日照不足、剪定不足、株の老化などが考えられます。まず、肥料不足の場合は、リン酸分の多い肥料を与えましょう。日照不足の場合は、日当たりの良い場所に移動させ、十分な日光を浴びさせましょう。剪定不足の場合は、伸びすぎた枝や葉を切り戻し、風通しを良くしましょう。株が老化している場合は、新しい種から育て直すのが良いでしょう。

オジギソウは、短日植物であるため、日照時間が短くなると花芽を形成します。そのため、夏から秋にかけて開花することが一般的です。もし、春になっても花が咲かない場合は、日照時間や温度、肥料などが不足している可能性があります。また、オジギソウは、株が老化すると花付きが悪くなることがあります。そのため、定期的に種を採取し、新しい株を育てることをおすすめします。株が老化しているかどうかは、葉の生え方や茎の太さなどで判断することができます。株が老化している場合は、全体的に生育が悪くなり、葉の色が悪くなったり、茎が細くなったりすることがあります。

これらの原因を特定し、適切な対策を行うことで、花が咲くようになることがあります。肥料を与える場合は、リン酸分の多い肥料を選び、開花期に定期的に与えましょう。日照不足の場合は、できるだけ長時間日光に当たる場所に置きましょう。剪定をする場合は、伸びすぎた枝や葉を切り戻し、株全体の風通しを良くしましょう。オジギソウは、適切な管理を行うことで、美しい花を咲かせることができます。

病害虫の予防と対策

オジギソウは、比較的病害虫の少ない植物ですが、カイガラムシやアブラムシ、ハダニなどが発生することがあります。これらの害虫は、植物の汁を吸って生育を妨げるため、見つけ次第、早めに対処しましょう。カイガラムシは、白い綿のようなもので覆われており、葉や茎に付着します。アブラムシは、新芽や葉の裏に群生し、植物の汁を吸います。ハダニは、葉の裏に小さく赤いダニで、葉を白くかすれさせます。

病害虫の予防には、風通しの良い場所で管理することが重要です。風通しが悪いと、湿度が高くなり、病害虫が発生しやすくなります。また、定期的に葉の裏側を観察し、早期発見に努めましょう。もし、害虫を発見した場合は、市販の殺虫剤を使用したり、歯ブラシなどでこすり落とすなどして対処します。薬剤を使用する場合は、植物に優しいものを選び、使用方法を守ることが大切です。また、天敵を利用した生物農薬も有効です。例えば、アブラムシにはテントウムシが、ハダニにはカブリダニが有効です。これらの天敵を利用することで、化学薬剤の使用を減らすことができます。

病気の予防には、過湿にならないように注意し、水はけの良い土を使用することが重要です。また、葉に水がかからないように、株元に水を与えるようにしましょう。病気が発生した場合は、感染した部分を切り取り、市販の殺菌剤を使用します。オジギソウは、適切な管理を行うことで、病害虫の被害を最小限に抑えることができます。

まとめ:オジギソウを長く楽しむために

オジギソウは、適切な管理をすれば、長く楽しめる植物です。この記事を参考に、オジギソウの成長を楽しみましょう。まず、オジギソウの基本情報として、その特徴や魅力、生育サイクルについて理解しましょう。オジギソウは、触れると葉を閉じるというユニークな性質を持ち、その愛らしい姿は多くの人に愛されています。また、春に種をまき、夏に花を咲かせ、秋には種をつけます。季節ごとの変化を観察することも、オジギソウを育てる楽しみの一つです。

オジギソウの栽培に適した環境としては、日当たりと水はけの良い場所が重要です。室内で育てる場合は、窓辺など日当たりの良い場所に置き、風通しを良くすることが大切です。また、水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与え、肥料は成長期に緩効性肥料を少量与える程度で十分です。オジギソウは寒さに弱い植物なので、冬場は室内に取り込み、暖かく管理しましょう。

オジギソウの育て方としては、種まきから始め、水やり、肥料、剪定など、様々な管理が必要になります。種をまく前に、種皮を傷つけたり、ぬるま湯に浸けておくと、発芽しやすくなります。また、水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与え、肥料は成長期に緩効性肥料を少量与える程度で十分です。冬越しさせる場合は、室内で温度管理をしっかりと行い、日当たりの良い場所に置きましょう。

オジギソウを育てる上で、葉が黄色くなったり、花が咲かないなどのトラブルも起こることがあります。これらのトラブルの原因を特定し、適切な対策を行うことが大切です。葉が黄色くなる原因としては、水切れ、根腐れ、日照不足などが考えられます。花が咲かない原因としては、肥料不足、日照不足、剪定不足などが考えられます。また、病害虫の予防も重要です。これらの点に注意し、適切な管理を行うことで、オジギソウを長く楽しむことができます。冬越しを成功させれば、翌年もまた、可愛いお辞儀の姿を見ることができます。オジギソウを育てる中で、疑問や不安なことがあれば、専門家や園芸店などに相談してみるのも良いでしょう。

オジギソウの育て方と越冬のポイント

- オジギソウは触れると葉を閉じる特徴を持つマメ科の植物

- 春に種をまき、夏に花を咲かせ、秋に種をつける

- 日当たりの良い場所で育て、水はけの良い土を使用する

- 水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと行う

- 肥料は成長期に緩効性肥料を少量与える程度で十分

- 越冬には気温10℃以上を保ち、室内の日当たりの良い場所で管理する

- 冬場の水やりは控えめにし、土が乾いてから数日後に与える

- 日照不足を防ぐために植物育成ライトを活用するのも有効

- 病害虫対策として風通しを良くし、葉の裏を定期的にチェックする

- 適切な管理をすれば毎年越冬させ、長く楽しむことができる