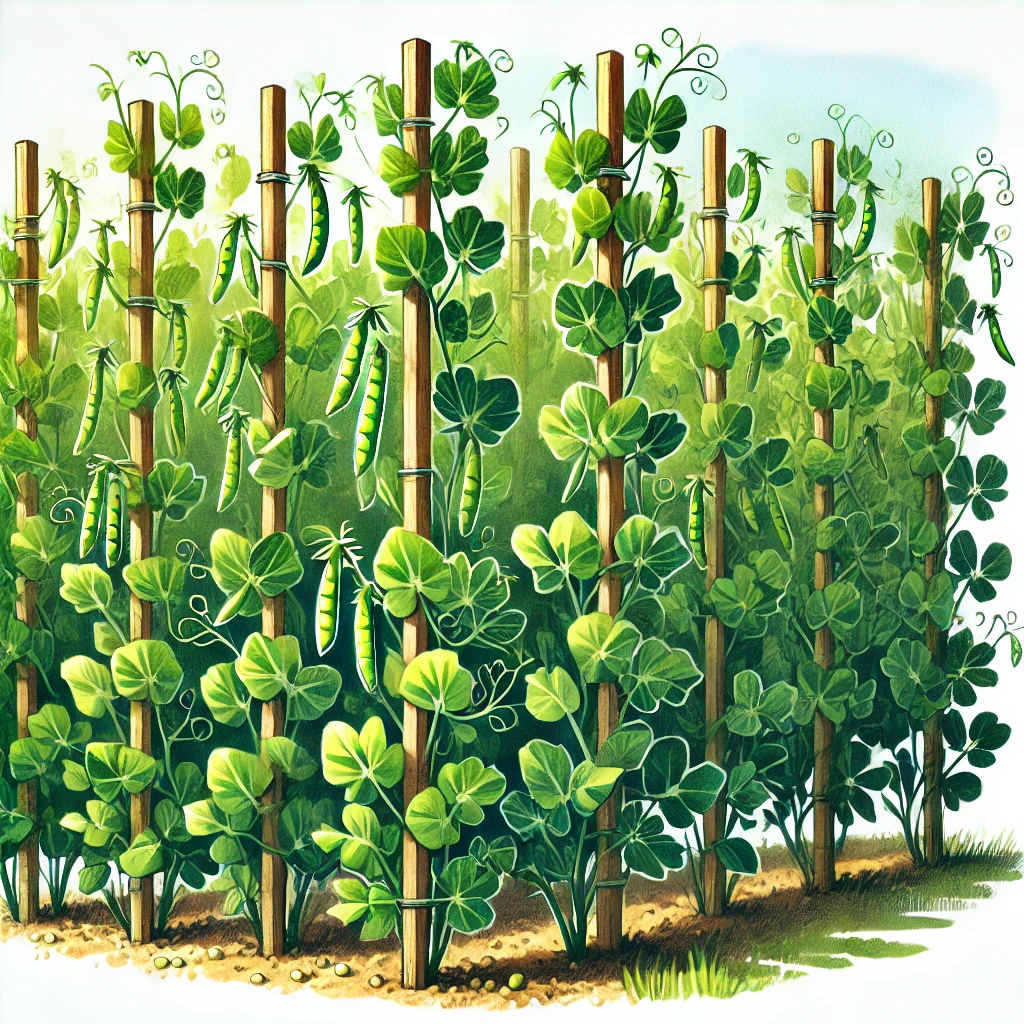

グリーンピースは、自家栽培でも人気のある植物で、その育て方は比較的簡単ですが、いくつかのポイントを押さえることが成功の鍵となります。特に「支柱」の設置は、グリーンピース栽培において欠かせない重要な要素です。つる性の特性を持つグリーンピースは、支柱を正しく使うことで、効率よく健康に育てることができます。本記事では、グリーンピース栽培を成功させるための支柱の選び方や立て方、さらには栽培環境全般について詳しく解説します。初めてグリーンピースを育てる方はもちろん、さらに収穫量を増やしたい方にも役立つ情報が満載です。ぜひ最後までご覧いただき、グリーンピース栽培の知識を深めてください。

グリーンピースは、自家栽培でも人気のある植物で、その育て方は比較的簡単ですが、いくつかのポイントを押さえることが成功の鍵となります。特に「支柱」の設置は、グリーンピース栽培において欠かせない重要な要素です。つる性の特性を持つグリーンピースは、支柱を正しく使うことで、効率よく健康に育てることができます。本記事では、グリーンピース栽培を成功させるための支柱の選び方や立て方、さらには栽培環境全般について詳しく解説します。初めてグリーンピースを育てる方はもちろん、さらに収穫量を増やしたい方にも役立つ情報が満載です。ぜひ最後までご覧いただき、グリーンピース栽培の知識を深めてください。

ポイント

- グリーンピース栽培に支柱が必要な理由

- 支柱の種類や選び方のポイント

- 支柱を立てるタイミングと方法

- 支柱を活用した効率的な栽培方法

グリーンピース栽培の基本:支柱の必要性

なぜ支柱が必要なのか?

グリーンピースはつる性の植物であり、自力で立ち続けることが難しい特性を持っています。そのため、支柱がないと、茎が地面を這うように成長し、風雨によって簡単に倒れてしまうリスクがあります。支柱は、グリーンピースの茎を支え、植物全体が日光を均等に浴びられるようにすることで、生育を促進します。また、風通しを良くすることで、病害虫の発生を抑制する効果も期待できます。支柱を使用することで、グリーンピースの成長を垂直方向に誘導し、効率的な栽培を実現できます。

これにより、収穫量が増加するだけでなく、品質の高いグリーンピースを収穫することが可能になります。さらに、収穫作業も容易になるというメリットもあります。したがって、グリーンピース栽培において、支柱は欠かせない重要な要素と言えるでしょう。

最適な支柱の種類と選び方

グリーンピース栽培に使用する支柱には、様々な種類があります。代表的なものとしては、竹製の支柱や市販の園芸用支柱(金属製やプラスチック製)があります。竹製の支柱は自然素材であり、植物になじみやすいという利点があります。

一方で、耐久性にやや劣るため、頻繁な交換が必要になる場合があります。市販の園芸用支柱は、耐久性が高く、繰り返し使用できるというメリットがあります。支柱を選ぶ際には、まずグリーンピースの生育段階に合わせて高さを考慮することが重要です。初期の生育段階では比較的低い支柱で十分ですが、成長が進むにつれてより高い支柱が必要になります。また、支柱の強度も重要な要素です。グリーンピースが成長し、実がなると、かなりの重量になるため、十分に強度のある支柱を選ぶ必要があります。素材だけでなく、太さや構造も考慮して、最適な支柱を選びましょう。

さらに、設置場所の環境も考慮に入れると良いでしょう。風が強い場所では、より強固な支柱を選ぶ必要があります。このように、支柱の種類や選び方は、グリーンピースの生育と収穫に大きく影響するため、慎重に検討することが大切です。

支柱を立てるタイミングと方法

グリーンピースの支柱を立てる最適なタイミングは、種まき後、発芽して苗が初期の生育段階に入った頃です。この時期に支柱を立てることで、苗がまだ小さいうちから支えられ、成長をスムーズに促すことができます。

もし、苗が十分に成長してから支柱を立てると、茎が折れたり、根を傷つけたりするリスクがあります。支柱の立て方は、まず、苗の周囲に等間隔で支柱を立てます。支柱の間隔は、グリーンピースが成長した際に、互いに絡み合わない程度に保つことが大切です。支柱を立てたら、グリーンピースの茎を支柱に優しく誘引します。誘引には、園芸用の紐やテープを使用すると良いでしょう。茎を支柱に結びつける際には、きつく縛りすぎないように注意してください。茎が締め付けられて、成長を阻害する可能性があります。

また、グリーンピースの成長に合わせて、適宜誘引を調整することが重要です。茎が伸びてきたら、さらに支柱を追加したり、誘引の紐を調整したりすることで、グリーンピースをしっかりと支えましょう。支柱を立てる際には、支柱がグラグラしないように、しっかりと土に差し込むことも重要です。これらの点に注意することで、グリーンピースは安定して成長し、収穫量の増加につながります。

グリーンピースの栽培環境と土作り

プランター栽培に適した土

プランターでグリーンピースを栽培する際には、水はけと保水性のバランスがとれた土を選ぶことが非常に重要です。市販の培養土を基本とし、それに腐葉土や堆肥を混ぜることで、より良い土壌環境を作ることができます。腐葉土は、土壌の通気性を高め、水はけを良くする効果があります。また、堆肥は、植物の成長に必要な栄養分を豊富に含んでおり、肥沃な土壌を作るのに役立ちます。これらの有機物を混ぜることで、土壌の団粒構造が形成され、根の生育を促進します。

プランターでグリーンピースを栽培する際には、水はけと保水性のバランスがとれた土を選ぶことが非常に重要です。市販の培養土を基本とし、それに腐葉土や堆肥を混ぜることで、より良い土壌環境を作ることができます。腐葉土は、土壌の通気性を高め、水はけを良くする効果があります。また、堆肥は、植物の成長に必要な栄養分を豊富に含んでおり、肥沃な土壌を作るのに役立ちます。これらの有機物を混ぜることで、土壌の団粒構造が形成され、根の生育を促進します。

さらに、プランター栽培では、土が乾燥しやすいという問題があります。そのため、保水性を高めるために、赤玉土やバーミキュライトを混ぜるのも有効です。これらの資材は、水を保持する能力が高く、土壌の乾燥を防ぐ効果があります。土を混ぜる際には、全体のバランスを考えて、適切な割合で行うことが大切です。

水はけが悪すぎると、根腐れの原因となり、逆に保水性が悪すぎると、乾燥しやすくなってしまいます。培養土:腐葉土:堆肥=7:2:1程度の割合で混ぜるのがおすすめです。これらの点に注意して土作りを行うことで、プランター栽培でもグリーンピースは十分に生育することができます。

日当たりと水やりのコツ

グリーンピースは、日当たりの良い場所を好む植物です。そのため、プランターを設置する場所は、1日に最低でも5~6時間以上は直射日光が当たる場所を選ぶようにしましょう。日照不足になると、茎が徒長したり、花付きが悪くなったり、実のつきが悪くなる可能性があります。水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。水やりのタイミングは、季節や天候によって異なります。春や秋などの涼しい時期は、土の表面が乾いてから数日後に水やりをしても良いですが、夏場の暑い時期は、土の乾燥が早いため、毎日水やりが必要になる場合もあります。水やりの際には、プランターの底から水が流れ出るまで、しっかりと与えましょう。中途半端な水やりでは、根の先端まで水分が行き渡らず、根の生育を阻害する可能性があります。

ただし、水を与えすぎると、土が過湿状態になり、根腐れを起こす原因になるため注意が必要です。特に梅雨時期や雨が続く日には、水やりの頻度を控えめにしましょう。また、水やりの時間帯も重要です。日中の暑い時間帯に水やりをすると、水が蒸発しやすく、植物が十分に水を吸収できない可能性があります。そのため、水やりは朝の涼しい時間帯か、夕方に行うのがおすすめです。これらの点に注意して、適切な日当たりと水やりを心がけることで、グリーンピースは健康に生育することができます。

肥料の与え方と追肥

グリーンピースは、生育初期にはリン酸成分の多い肥料を必要とします。リン酸は、根の発育を促進し、花付きを良くする効果があります。種まき時や植え付け時に、元肥としてリン酸成分を多く含む緩効性肥料を施しましょう。緩効性肥料は、効果がゆっくりと持続するため、肥料切れを起こしにくく、グリーンピースの生育を安定させることができます。追肥は、グリーンピースの生育状況を見ながら行うのが基本です。生育初期には、葉の色が薄くなったり、成長が鈍くなった場合に、追肥を行いましょう。追肥には、速効性のある液体肥料や、化成肥料を使用すると良いでしょう。液体肥料は、即効性があるため、植物がすぐに栄養を吸収することができます。

ただし、効果が持続しないため、定期的に与える必要があります。化成肥料は、緩効性肥料と速効性肥料の中間の効果があり、手軽に使うことができます。追肥を行う際には、肥料が根に直接触れないように、株元から少し離れた場所に施しましょう。また、肥料の与えすぎは、植物の生育を阻害する可能性があるため、用法用量を守って与えるようにしましょう。特に、窒素成分の多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂って実がつきにくくなることがあります。グリーンピースの生育状況に合わせて、適切な肥料の種類と量を与えることで、収穫量を増やすことができます。肥料の種類は、化成肥料の他に、有機肥料を使用することも可能です。有機肥料は、土壌改良効果もあり、植物の生育を長期的にサポートします。肥料を与える際は、製品のラベルに記載されている使用方法をよく読んで、適切な方法で施しましょう。

グリーンピースの成長と手入れ

種まきから間引きまでのステップ

グリーンピースの種まきは、春または秋に行います。種をまく際には、深さや間隔を適切に保つことが重要です。一般的に、種をまく深さは2~3cm程度が適切です。深すぎると発芽しにくくなり、浅すぎると乾燥しやすくなります。種の間隔は、プランター栽培の場合、5~10cm程度が目安です。種をまいたら、土を軽くかぶせて、たっぷりと水を与えます。発芽するまでは、土が乾燥しないように注意しましょう。発芽後、本葉が2~3枚になったら、間引きを行います。間引きとは、発芽した苗のうち、生育の悪いものや密集しているものを抜き取り、株の間隔を広げる作業のことです。間引きを行うことで、残った苗が十分に成長できるようになります。間引きの際には、生育の良いものを残し、生育の悪いものや、病気にかかっているものを取り除きましょう。株の間隔は、最終的には10~15cm程度になるように調整します。間引き後も、土が乾燥しないように水やりを行い、肥料も適宜与えましょう。

グリーンピースの種まきは、春または秋に行います。種をまく際には、深さや間隔を適切に保つことが重要です。一般的に、種をまく深さは2~3cm程度が適切です。深すぎると発芽しにくくなり、浅すぎると乾燥しやすくなります。種の間隔は、プランター栽培の場合、5~10cm程度が目安です。種をまいたら、土を軽くかぶせて、たっぷりと水を与えます。発芽するまでは、土が乾燥しないように注意しましょう。発芽後、本葉が2~3枚になったら、間引きを行います。間引きとは、発芽した苗のうち、生育の悪いものや密集しているものを抜き取り、株の間隔を広げる作業のことです。間引きを行うことで、残った苗が十分に成長できるようになります。間引きの際には、生育の良いものを残し、生育の悪いものや、病気にかかっているものを取り除きましょう。株の間隔は、最終的には10~15cm程度になるように調整します。間引き後も、土が乾燥しないように水やりを行い、肥料も適宜与えましょう。

また、間引き後は、苗が倒れないように、必要に応じて支柱を立てるなどの対策を行いましょう。間引きは、グリーンピースの生育において非常に重要な作業です。間引きを適切に行うことで、風通しが良くなり、病害虫の発生を抑制することができます。また、株間のスペースを確保することで、グリーンピースが十分に成長し、収穫量を増やすことができます。これらの点に注意して、種まきから間引きまでを丁寧に行いましょう。

摘心と整枝のポイント

グリーンピースの栽培において、摘心と整枝は、収穫量を増やすために重要な作業です。摘心とは、茎の先端を切る作業のことで、これを行うことで、わき芽の成長を促し、枝数を増やすことができます。摘心のタイミングは、苗が本葉を5~6枚程度つけた頃に行うのが一般的です。摘心を行う際には、茎の先端をハサミで切り取ります。切り取る位置は、茎の先端から1~2cm程度が目安です。摘心後、わき芽が伸びてきたら、整枝を行いましょう。整枝とは、伸びすぎた枝や、不要な枝を切り取り、植物全体のバランスを整える作業のことです。整枝を行うことで、風通しを良くし、病害虫の発生を抑制する効果があります。

また、植物全体に日光が均等に当たるようにすることで、収穫量の増加につながります。整枝の際には、枯れた枝や、病気にかかっている枝、混み合っている枝などを優先的に切り取ります。また、グリーンピースはつる性の植物であるため、支柱に絡みついている不要なつるも切り取りましょう。整枝を行うことで、植物全体の生育が均一になり、収穫時期が揃うというメリットもあります。摘心と整枝は、収穫量だけでなく、植物の健康状態を維持する上でも重要です。

適切なタイミングでこれらの作業を行うことで、グリーンピースをより健康に育て、たくさんの実を収穫することができるでしょう。摘心や整枝を行う際には、清潔なハサミを使用し、切り口から病気が侵入しないように注意しましょう。

病害虫対策と予防

グリーンピースの栽培では、病害虫の発生に注意が必要です。グリーンピースがかかりやすい病気としては、うどんこ病や灰色かび病などがあります。これらの病気は、高温多湿の環境で発生しやすく、葉や茎に白い粉状のカビが生えたり、灰色のかびが付着したりします。病気を予防するためには、風通しの良い環境を保つことが重要です。また、過湿にならないように、水やりも注意しましょう。病気にかかってしまった場合は、早期発見と適切な処置が大切です。病気に感染した葉や茎は、早めに取り除き、殺菌剤を散布しましょう。グリーンピースにつきやすい害虫としては、アブラムシやハモグリバエなどが挙げられます。アブラムシは、新芽や葉の裏に寄生し、植物の汁を吸って生育を阻害します。ハモグリバエは、葉の中にトンネル状の食害痕を残し、葉を枯らします。

これらの害虫を予防するためには、防虫ネットを使用したり、定期的に薬剤を散布したりするのが有効です。害虫を発見した場合は、早めに駆除しましょう。病害虫の発生を抑えるためには、日頃から植物の状態をよく観察し、早期発見に努めることが大切です。

また、土壌の健康状態を保ち、植物の抵抗力を高めることも、病害虫対策につながります。連作を避けたり、有機肥料を使用したりすることも有効です。これらの予防策と対策を講じることで、グリーンピースを健康に育て、安定した収穫を期待することができます。

収穫時期とタイミングの見極め

収穫時期の目安

グリーンピースの収穫時期は、種まきからの日数や、気温などの栽培環境によって左右されますが、一般的には、莢が十分に膨らみ、豆が大きくなった頃が目安です。収穫時期を見極めるポイントとしては、まず、莢の色が鮮やかな緑色になり、表面にハリが出てきたかどうかを確認しましょう。

グリーンピースの収穫時期は、種まきからの日数や、気温などの栽培環境によって左右されますが、一般的には、莢が十分に膨らみ、豆が大きくなった頃が目安です。収穫時期を見極めるポイントとしては、まず、莢の色が鮮やかな緑色になり、表面にハリが出てきたかどうかを確認しましょう。

また、莢を軽く押してみて、豆がパンパンに膨らんでいれば、収穫適期です。収穫が遅れてしまうと、莢が黄色く変色したり、豆が硬くなってしまったりするため、注意が必要です。収穫のタイミングが早すぎると、豆が十分に成長しておらず、味が落ちてしまうこともあります。収穫は、莢を根元からハサミで切り取るか、手で優しく摘み取るようにして行います。無理に引っ張ると、株を傷めてしまう可能性があります。収穫したグリーンピースは、新鮮なうちに食べるのが一番美味しいですが、冷蔵庫で保存することも可能です。

ただし、収穫後、時間が経つほど風味が落ちてしまうため、できるだけ早めに消費するようにしましょう。収穫時期は、品種や栽培環境によって多少異なるため、種袋や栽培に関する情報を参考に、適切な収穫時期を見極めることが大切です。また、収穫時期が近づいてきたら、こまめに観察し、収穫適期を逃さないように注意しましょう。適切なタイミングで収穫することで、甘くて美味しいグリーンピースを味わうことができます。

収穫後の手入れ

グリーンピースの収穫が終わった後も、植物の手入れを続けることで、次の収穫につながる場合があります。収穫後、まず行うことは、株元の整理です。枯れた葉や茎を取り除き、風通しを良くしましょう。また、株元に肥料を与えることで、植物の体力を回復させることができます。追肥には、有機肥料や化成肥料を使用すると良いでしょう。ただし、肥料の与えすぎには注意が必要です。収穫が終わった株は、そのままにしておくと、再び花を咲かせ、実をつける場合があります。ただし、その場合は、収穫できる実の数は少なくなります。もし、次の収穫を期待しない場合は、株を根元から抜き取り、土壌を耕しておきましょう。連作障害を防ぐために、同じ場所に再びグリーンピースを植えるのは避け、他の科の植物を植えるようにしましょう。収穫後も手入れを続けることで、土壌の健康状態を保ち、次の栽培に役立てることができます。また、収穫後の株は、堆肥として再利用することも可能です。株を細かく切って、土に混ぜ込むことで、土壌の有機物を増やし、肥沃な土壌を作ることができます。収穫後の手入れは、次回の栽培に向けた準備として重要な作業です。適切な手入れを行うことで、より良い栽培環境を整え、より多くの収穫を期待することができます。

まとめ

グリーンピースの栽培は、適切な支柱の設置、良質な土作り、そして日々の丁寧な手入れが重要です。

この記事で解説した内容を参考に、グリーンピースの栽培に挑戦してみてください。まず、支柱の設置は、グリーンピースがしっかりと成長するための土台となります。支柱の種類や立て方、誘引方法をしっかりと理解し、実践しましょう。次に、土作りは、グリーンピースの生育に大きな影響を与えます。水はけと保水性のバランスを考え、腐葉土や堆肥を混ぜて、肥沃な土壌を作りましょう。

また、日当たりと水やり、肥料の与え方にも注意が必要です。グリーンピースは、日当たりの良い場所を好み、水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えましょう。肥料は、生育状況に合わせて、適切なタイミングで与えるようにしましょう。摘心や整枝、病害虫対策も、グリーンピースを健康に育てるためには欠かせない作業です。これらの作業を丁寧に行うことで、収穫量を増やし、美味しいグリーンピースを収穫することができます。収穫時期は、莢の状態をよく観察し、適切なタイミングで収穫しましょう。収穫後の手入れも忘れずに行い、次回の栽培に役立てましょう。

グリーンピースの栽培は、手間と時間がかかる作業ですが、その分、収穫できた時の喜びは格別です。この記事が、あなたのグリーンピース栽培の一助となれば幸いです。愛情を込めて育てたグリーンピースを、ぜひ味わってください。