家庭菜園でスイカを育てる楽しみは格別ですが、期待に反してスイカの実がならないという悩みを抱える方は少なくありません。つるは元気に伸びているのに雄花ばかりで雌花が咲かない、せっかく実がついたと思っても実が大きくならない、あるいは、知らないうちに実が落ちるのはなぜだろう、と頭を悩ませることもあります。手間をかけない、ほったらかし栽培を目指しているのに、気づけば実が黒くなる病気の兆候が見られるなど、栽培中のトラブルは尽きないものです。

家庭菜園でスイカを育てる楽しみは格別ですが、期待に反してスイカの実がならないという悩みを抱える方は少なくありません。つるは元気に伸びているのに雄花ばかりで雌花が咲かない、せっかく実がついたと思っても実が大きくならない、あるいは、知らないうちに実が落ちるのはなぜだろう、と頭を悩ませることもあります。手間をかけない、ほったらかし栽培を目指しているのに、気づけば実が黒くなる病気の兆候が見られるなど、栽培中のトラブルは尽きないものです。

この記事では、スイカ栽培で直面しがちな「実がならない」という問題に焦点を当て、その原因を一つひとつ丁寧に解き明かしながら、初心者の方でも実践できる具体的な解決策を分かりやすく解説していきます。

ポイント

スイカに実がつかない根本的な原因

花が咲かない・実が落ちる時の具体的な対策

実を大きく健康に育てるための栽培管理術

病害虫の予防と放任栽培のコツ

スイカの実がならない原因は開花段階にある?

スイカの栽培で実がつかない場合、その多くは開花から受粉までの段階に原因が隠されています。ここでは、実がなる前のステップで起こりがちな問題点と、その対策について詳しく見ていきましょう。

なぜスイカは雄花ばかり咲くのか

雄花が咲かない、または雌花がつかない原因

つるボケは窒素肥料の与えすぎが原因

適切な摘芯と人工授粉の方法

ほったらかし栽培で失敗しないコツ

なぜスイカは雄花ばかり咲くのか

スイカを育て始めると、まず雄花がたくさん咲き始めることに気づきます。これはスイカが「雌雄異花(しゆういか)」という性質を持つ植物だからです。雄花と雌花が別々の花として存在し、受粉のためには雄花の花粉が雌花に付着する必要があります。

植物の戦略として、まずは花粉を提供する雄花を先に、そして数多く咲かせることで、後から咲く雌花が受粉できる確率を高めています。したがって、栽培初期に雄花ばかりが咲くのは、スイカの生育におけるごく自然な過程であり、心配する必要はありません。通常、株が成長し、つるが十分に伸びてくると、雌花も咲き始めます。

ただし、いつまで経っても雌花が見られない場合は、次に解説するような他の原因が関係している可能性が考えられます。

雄花が咲かない、または雌花がつかない原因

栽培初期を過ぎても雌花が全く咲かない、あるいは雄花すら咲かない場合、いくつかの原因が考えられます。

まず、日照不足は大きな要因となります。スイカは日光を非常に好む植物であり、十分な光合成ができないと、花をつけるためのエネルギーを生成できません。植え付け場所が建物の陰になっていたり、他の植物の影になったりしていないか確認することが大切です。

次に、肥料のバランスの偏りが挙げられます。特に、花の形成を助ける「リン酸」や、株全体の健康を維持する「カリウム」が不足すると、花付きが悪くなる傾向があります。逆に、葉や茎の成長を促す「窒素」が多すぎると、後述する「つるボケ」という状態を引き起こします。

また、水不足も花が咲かない原因の一つです。特に開花時期は株が多くの水分を必要としますので、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるように心がけましょう。気温が低すぎる場合も、スイカの生育が停滞し、花が咲きにくくなることがあります。

つるボケは窒素肥料の与えすぎが原因

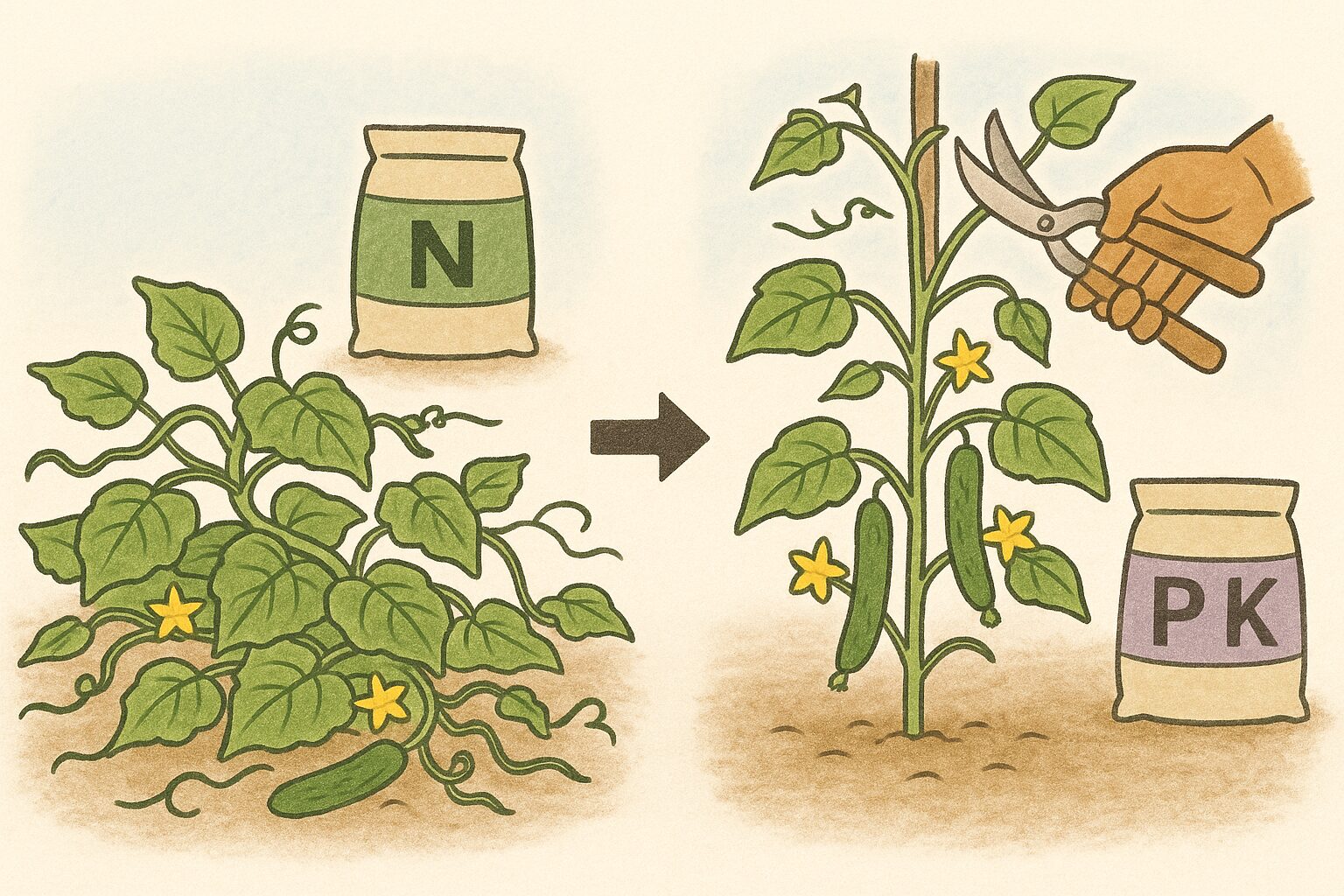

「つるボケ」とは、窒素成分の多い肥料を与えすぎた結果、葉や茎ばかりが過剰に茂り、花や実がつきにくくなる現象を指します。見た目には青々として元気に育っているように見えますが、植物のエネルギーが栄養成長(葉や茎の成長)に偏ってしまい、生殖成長(花や実の形成)にまで回らなくなっている状態です。

この状態に陥ると、雌花が咲きにくくなるだけでなく、たとえ咲いたとしても着果しなかったり、実が大きくなる前に落ちてしまったりします。

つるボケの対策

もし、つるボケが疑われる場合は、まず窒素肥料の追肥を中止します。そして、花のつきを促進するリン酸やカリウムを主成分とする肥料を施すことで、栄養バランスを整えるのが効果的です。また、整枝を行ってつるの数を制限し、風通しと日当たりを改善することも、株のエネルギーを生殖成長へと向けさせる助けになります。一度つるボケになると回復には時間がかかるため、元肥や追肥の段階で、適切な肥料バランスを保つことが予防の鍵となります。

適切な摘芯と人工授粉の方法

スイカの収穫量を増やし、品質を安定させるためには、適切な「摘芯」と確実な「人工授粉」が欠かせません。

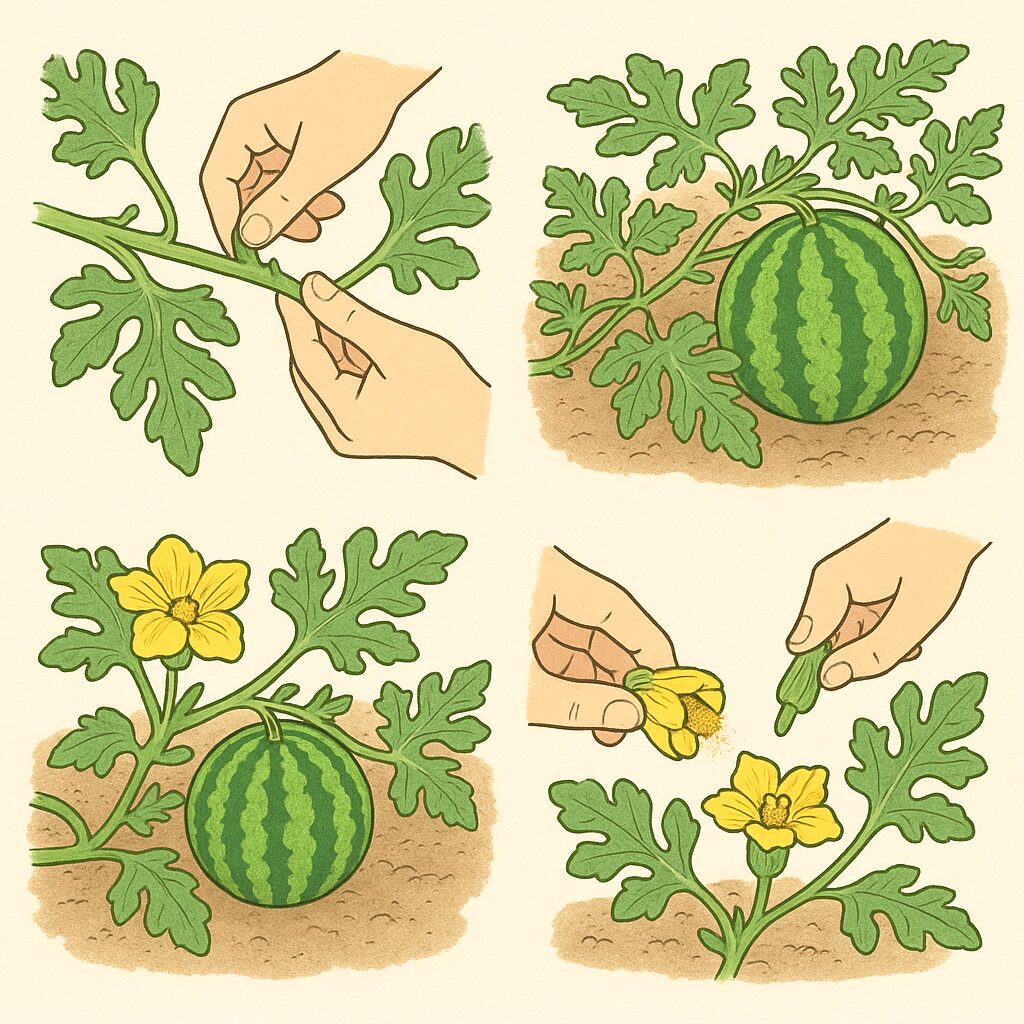

摘芯の目的とタイミング

摘芯とは、つるの先端(成長点)を摘み取る作業のことです。親づるを摘芯することで、子づるの発生を促し、そこに雌花を咲かせるのが一般的な栽培方法です。親づるの葉が5~6枚程度に成長した頃に先端を摘み取ると、勢いの良い子づるが3~4本伸びてきます。この子づるに実をならせることで、養分が分散しすぎず、質の良いスイカを育てることができます。

子づるがある程度伸びたら、その中から生育の良いものを残して整枝することも、栄養を集中させる上で有効です。

人工授粉で着果率アップ

家庭菜園など、ミツバチなどの訪花昆虫が少ない環境では、人工授粉を行うことで着果率を格段に高められます。受粉は、気温が上がりすぎない晴れた日の午前9時頃までに行うのが最も成功率が高いとされています。

方法は簡単で、まず咲いている雄花を摘み取り、花びらを取り除いておしべの花粉を露出させます。次に、花の下に小さなふくらみ(子房)がある雌花を探し、その先端(柱頭)に、雄花の花粉を優しくこすりつけるだけです。このひと手間が、実がならないという悩みを解決する大きな一歩となります。

ほったらかし栽培で失敗しないコツ

摘芯や整枝などの管理作業を最小限にする「ほったらかし栽培(放任栽培)」は、手軽さから人気の栽培方法です。しかし、完全に放置してしまうと、失敗につながることもあります。

この栽培方法のメリットは、何よりも手間がかからない点です。一方で、つるが密集しすぎることで日当たりや風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなるというデメリットも存在します。また、たくさんの実がつくため、一つひとつの実に供給される養分が分散し、結果として小ぶりなスイカになりがちです。

ほったらかし栽培を成功させるには、いくつかのポイントがあります。まず、株間を通常より広く取り、つるが伸びるスペースを十分に確保すること。そして、地面からの湿気や病気を防ぐために、敷き藁やマルチシートを利用するのがおすすめです。

最低限の管理として、親づるの摘芯だけは行い、子づるを数本伸ばすようにすると、ある程度の整理ができます。また、あまりにも葉が込み合ってきた場合は、古い葉や重なり合っている葉を少し取り除くだけでも、風通しが改善され、病気の予防につながります。

スイカが実がならない・育たない時の対策

無事に花が咲き、受粉も成功したように見えても、まだ安心はできません。実が大きくならなかったり、途中で落ちてしまったりと、収穫までの道のりにはいくつかのハードルがあります。ここでは、着果後のトラブルに焦点を当て、その原因と対策を解説します。

スイカの実が落ちるのはなぜ?

スイカの実が大きくならない時の対処法

スイカの実が黒くなるのは病気のサイン

日照不足と水やりのポイント

連作障害と病害虫の予防

スイカの実が落ちるのはなぜ?

せっかくついた小さな実が、黄色く変色して自然に落ちてしまうことがあります。これは「生理落下」と呼ばれる現象で、いくつかの原因が考えられます。

最も多いのは、株の体力不足です。特に、株がまだ十分に成長していない未熟な段階で着果した場合、植物自身が「この実を大きくする体力はない」と判断し、栄養供給を止めてしまうことがあります。一般的に、主枝(親づる)の長さが1m程度になるまでは、咲いた雌花は摘み取ってしまい、株の成長を優先させた方が良い結果につながります。

また、受粉が不完全だった場合も、実は成長を途中で止めてしまいます。天候不順で虫が飛ばなかったり、人工授粉のタイミングがずれたりすると、うまく受粉できていない可能性があります。

さらに、水不足や肥料不足、日照不足といった栽培環境のストレスも、生理落下の引き金となります。特に実が大きくなり始める時期は、植物が多くのエネルギーを必要とするため、適切な管理が求められます。

スイカの実が大きくならない時の対処法

実は落ちないものの、いつまで経ってもピンポン玉くらいの大きさから成長しない、というケースもあります。この原因も、基本的には生理落下と同様に、株の栄養不足や生育環境の不備に起因します。

対策として最も重要なのが「追肥」と「摘果」です。スイカは実が大きくなる時期に大量の養分を必要とするため、着果が確認できたら速やかに追肥を行いましょう。肥料は、窒素・リン酸・カリウムがバランスよく配合されたものを選びます。

同時に「摘果」も大切な作業です。1本のつるにたくさんの実をつけすぎると、養分が分散してしまい、どれも大きく育ちません。品種にもよりますが、一般的には1本のつるに1個、多くても2個程度に実の数を制限します。形の良い、元気な実を残し、他は小さいうちに摘み取ってしまうことで、残した実に栄養を集中させることができます。

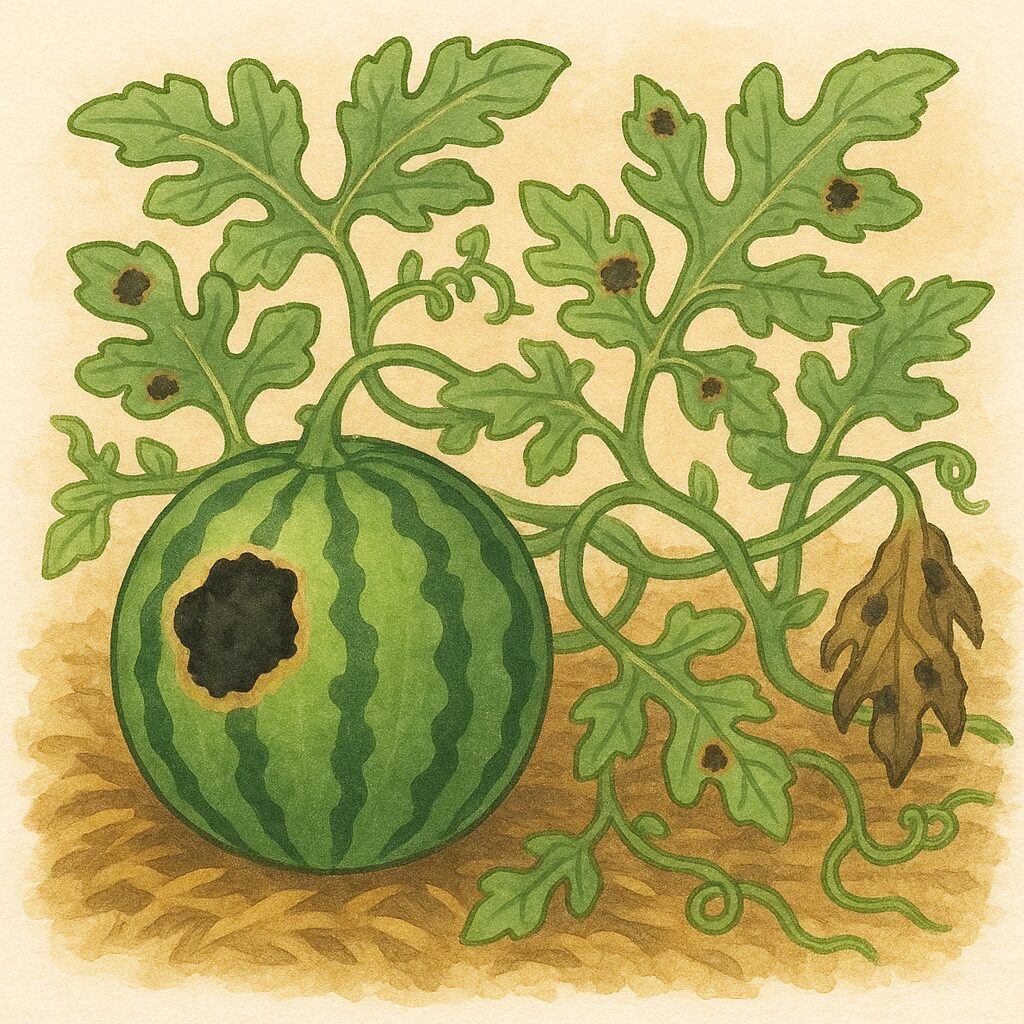

スイカの実が黒くなるのは病気のサイン

スイカの果実の表面に、黒く陥没したような斑点ができることがあります。これは「炭疽病(たんそびょう)」という病気の典型的な症状です。この病気はカビの一種が原因で、高温多湿の環境で発生しやすくなります。

初期症状は葉に現れることが多く、水が染みたような小さな斑点が次第に大きくなり、黒褐色の病斑へと変化します。これが果実に感染すると、黒い斑点ができて腐敗につながり、収穫できなくなってしまいます。

炭疽病は、雨風によって胞子が飛散して感染が広がるため、予防が何よりも大切です。畑の水はけを良くし、つるが密集しすぎないように整枝して風通しを確保することが基本となります。また、泥はねを防ぐためのマルチングも有効な対策です。もし病気が発生してしまった場合は、病気にかかった葉や果実を速やかに取り除いて処分し、感染拡大を防ぐとともに、適切な薬剤の散布を検討する必要があります。

日照不足と水やりのポイント

前述の通り、スイカの生育にとって日光は不可欠な要素です。日照時間が不足すると、光合成が十分に行われず、株全体が弱々しくなります。その結果、花付きが悪くなるだけでなく、実の肥大や糖度の上昇も妨げられます。スイカを植える際は、1日を通してよく日が当たる場所を選ぶことが、成功への第一歩です。

水やりもまた、スイカの成長を左右する重要な管理作業です。ただし、水の与えすぎは根腐れや病気の原因となり、逆に不足は生育不良を招くため、適切なタイミングと量が求められます。

連作障害と病害虫の予防

同じ場所でウリ科の植物(スイカ、メロン、キュウリなど)を続けて栽培すると、生育が悪くなったり、病気にかかりやすくなったりする「連作障害」が発生することがあります。これは、土壌中の特定の養分が枯渇したり、特定の病原菌や害虫が土の中に増えたりすることが原因です。

連作障害を避けるためには、一度スイカを栽培した場所では、その後3~4年はウリ科以外の作物を育てる「輪作」を実践するのが最も効果的です。家庭菜園で場所が限られている場合は、接ぎ木苗を利用することで、連作障害に強い株を育てることができます。

また、スイカはアブラムシやウリハムシ、ハダニなどの害虫にも注意が必要です。これらの害虫は、葉や茎から養分を吸って株を弱らせるだけでなく、病気を媒介することもあります。害虫を早期に発見するため、日頃から葉の裏などをよく観察し、見つけ次第、手で取り除くか、適切な薬剤で駆除しましょう。風通しを良くしておくことも、害虫の発生を抑制するのに役立ちます。

なぜスイカの実がならないかを知るように原因を探る

一見すると複雑に見える問題も、その原因を一つひとつ丁寧に探っていくことで、必ず解決の糸口が見つかります。それはまるで、特定の車種の価格背景を調べるように、論理的に要因を分析するプロセスに似ています。スイカ栽培における「実がならない」という悩みも、本記事で解説したポイントを理解し、一つずつ対処していくことが成功への鍵となります。

スイカ栽培初期に雄花ばかり咲くのは自然な現象

雌花が咲かない主な原因は日照不足や肥料バランスの偏り

窒素過多の肥料は「つるボケ」を引き起こし花付きを悪くする

親づるの葉が5~6枚になったら摘芯して子づるを育てる

晴れた日の午前中に人工授粉を行うと着果率が向上する

放任栽培は株間を広く取りマルチングを活用するのがコツ

株が未熟なうちについた実は生理落下しやすい

実が大きくならない時は追肥と摘果で栄養を集中させる

1本のつるに実らせる果実は1~2個に制限する

果実の表面にできる黒い斑点は炭疽病の可能性が高い

病気予防には水はけと風通しの良い環境が不可欠

スイカは日光を好むため日当たりの良い場所で育てる

水のやりすぎは根腐れの原因になるため土の乾燥具合を見て判断する

連作障害を避けるためには輪作や接ぎ木苗の利用が有効

アブラムシやウリハムシなどの害虫は早期発見・駆除が大切