大切に育てているグレープフルーツの木に実がならないと、心配になりますよね。「何が原因なのだろう?」と、基本的な栽培方法から見直したり、もしかしたら病気ではないかと不安に思ったりするかもしれません。

大切に育てているグレープフルーツの木に実がならないと、心配になりますよね。「何が原因なのだろう?」と、基本的な栽培方法から見直したり、もしかしたら病気ではないかと不安に思ったりするかもしれません。

特に、剪定方法が適切だったか、そもそも花が咲かない問題、木の寿命、あるいは種から育てて何年で実がつくのか、さらには開花時期に関する疑問など、悩みは尽きないことでしょう。この記事では、それらの不安や疑問を一つひとつ解消していきます。

この記事を読めば、以下の点が明確になります。

ポイント

グレープフルーツの木に実がならない根本的な原因

花を咲かせ、実をつけるための具体的な栽培管理のコツ

収穫に繋がる剪定の時期と方法

注意すべき病害虫の種類と予防策

グレープフルーツの木に実がならない主な原因

基本的な栽培方法と環境のチェック

そもそも花が咲かないのはなぜか

グレープフルーツの開花時期と受粉

種から育てて何年で収穫できるのか

木の寿命はどのくらい?

見落としがちな病気や害虫の影響

基本的な栽培方法と環境のチェック

グレープフルーツの木に実がつかない場合、まずは日々の栽培方法や設置環境が適切かどうかを見直すことが基本です。果樹が実を結ぶためには、その植物が好む環境を整え、生育に必要な条件を満たしてあげる必要があります。

特に、グレープフルーツは日光を大変好む植物です。日照時間が不足すると、光合成が十分に行われず、木が成長するためのエネルギーを作り出せません。その結果、花芽の形成が妨げられ、実がつかなくなってしまいます。鉢植えの場合は、春から秋にかけては日当たりの良い屋外へ出し、できるだけ長く日光に当ててあげることが大切です。

また、水の管理も重要な要素です。水の与えすぎは根腐れを引き起こし、根が傷むと栄養や水分をうまく吸収できなくなります。逆に水不足は、木の生育を妨げる直接的な原因となります。土の表面が乾いたタイミングで、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。特に夏場の水切れには注意が必要ですが、冬場は成長が緩やかになるため、水やりの頻度は控えめにします。

育てる土は、水はけの良い肥沃な土壌が適しています。市販の柑橘類用の培養土を使うのが手軽で確実です.地植えの場合は、植え付け前に腐葉土や堆肥を混ぜ込んで土壌を改良しておくと良いでしょう。

そもそも花が咲かないのはなぜか

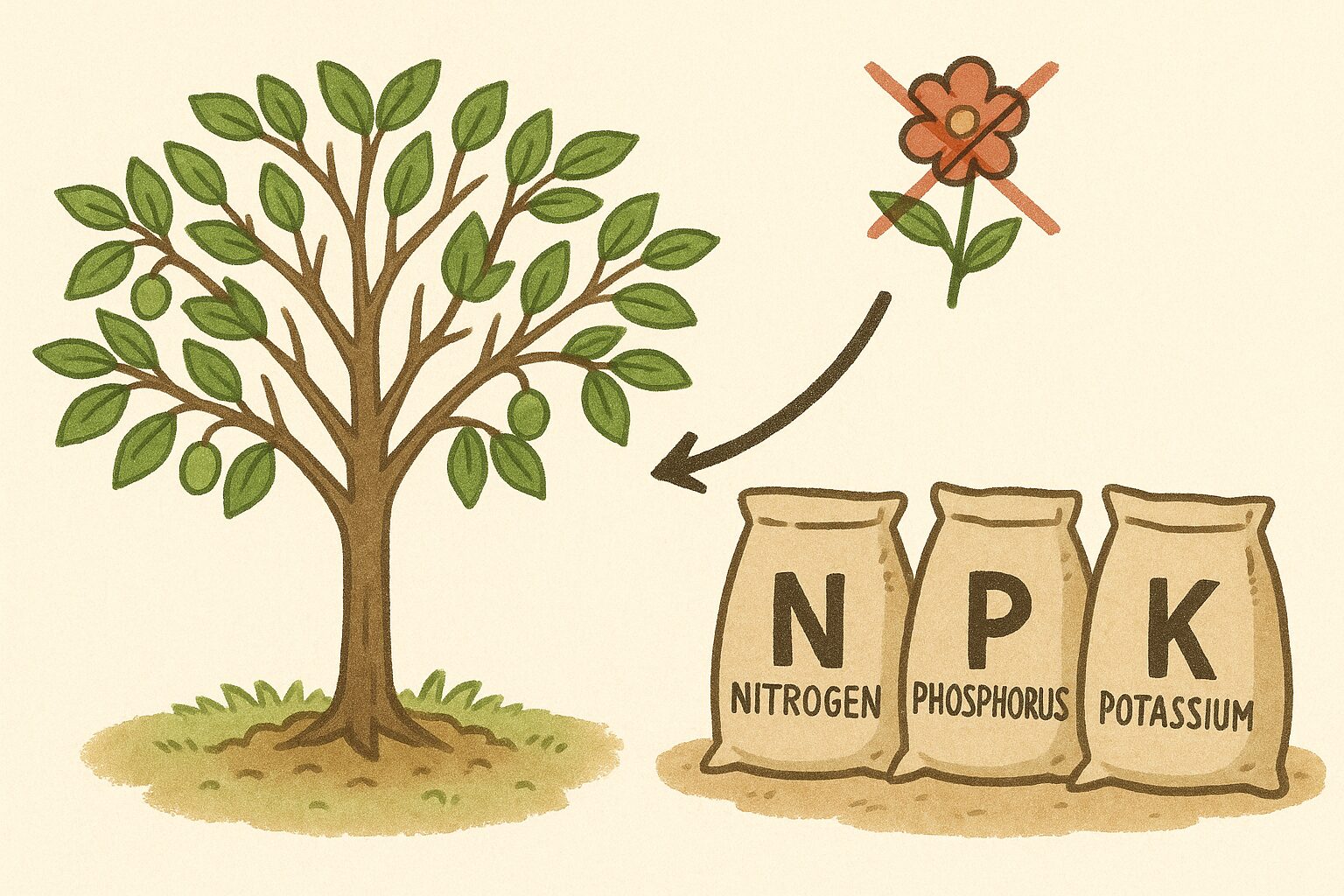

実がなるためには、当然ながらまず花が咲かなければなりません。花が咲かない原因として最も多く考えられるのが、肥料のバランスの問題です。

植物の成長には「窒素・リン酸・カリ」の三要素が欠かせませんが、それぞれ役割が異なります。窒素は「葉肥え」とも言われ、葉や枝の成長を促す働きがあります。しかし、この窒素が多すぎると、木は栄養を枝葉の成長にばかり使ってしまい、子孫を残すための花を咲かせることを怠けてしまうのです。これを「樹勢が強すぎる」状態と呼びます。

一方で、花や実の成長を助けるのがリン酸です。これを「花肥え」「実肥え」と呼びます。もし花が咲かないのであれば、リン酸が不足している可能性が考えられます。春から秋の成長期には、リン酸を多めに含んだ肥料を与えることで、花芽の形成が促される場合があります。

ただし、肥料の与えすぎは全体的に見て逆効果になることもあります。特に化成肥料は効き目が強いため、規定の量を守り、与えすぎないように注意が必要です。春・夏・秋の年3回、適切な時期に適切な量を与えることを心がけましょう。

グレープフルーツの開花時期と受粉

グレープフルーツの開花時期は、一般的に春から初夏にかけての5月から10月頃です。この時期に白い花を咲かせ、甘い香りを放ちます。しかし、花が咲いても必ず実がつくとは限りません。受粉がうまくいかないと、花はそのまま落ちてしまいます。

グレープフルーツには自家受粉しにくい性質を持つ品種もあります。これは、自分の花粉では受精しにくいという特性です。そのため、1本だけではなかなか実がつきにくいことがあります。対策としては、開花時期が重なる他の柑橘類の木(例えば、ナツミカンやハッサクなど)を近くに植えることで、ミツバチなどの虫たちが花粉を運んでくれる確率が高まり、受粉が成功しやすくなります。

また、開花時期に雨が降り続くと、花粉が雨で流されてしまったり、虫の活動が鈍くなったりして受粉が失敗に終わることもあります。確実に実をつけたい場合は、人工授粉を行うのが最も効果的です。晴れた日の午前中に、柔らかい筆や綿棒などで雄しべの花粉をとり、雌しべの先端に優しくつけてあげましょう。

種から育てて何年で収穫できるのか

スーパーで買ったグレープフルーツの種を植えて、栽培に挑戦する方もいるかもしれません。種からの栽培は、発芽する楽しみや日々の成長を見る喜びがありますが、実を収穫するまでには大変長い年月がかかることを理解しておく必要があります。

一般的に、種から育てた実生苗(みしょうなえ)の場合、花が咲くまでにまず1年から5年ほどかかります。そして、花が咲くようになってから実がなるまでにはさらに数年を要し、安定して収穫できるようになるまでには、トータルで10年以上、場合によっては15年から20年かかることも珍しくありません。中には30年以上かかってようやく実がなったという記録もあるほどです。

これは、種から育った木が、まずは自分の体を大きく成長させることを優先するためです。十分に成熟し、子孫を残す準備が整ってからでないと、花を咲かせたり実をつけたりしません。

もし、できるだけ早く実の収穫を楽しみたいのであれば、園芸店などで販売されている「接ぎ木苗」を購入するのが最も現実的な選択です。接ぎ木苗は、すでに実がなる性質を持った大人の木(穂木)を、病気に強い別の木の根(台木)に接いで作られた苗です。このため、植え付けから3年から5年程度という比較的短い期間で実をつけ始めます。

木の寿命はどのくらい?

グレープフルーツの木の寿命は、栽培環境や管理方法によって大きく変わりますが、一般的には20年から30年ほどとされています。もちろん、これはあくまで目安であり、適切な手入れを続ければ、さらに長く生き、実をつけ続けることも可能です。

木の寿命に影響を与える要因はいくつかあります。

栽培環境: 前述の通り、日当たりや水はけ、温度管理などが不適切な場合、木にストレスがかかり寿命が短くなる傾向があります。

病害虫: 病気や害虫の被害を放置すると、木が弱ってしまい、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。

苗の種類: 種から育てた実生苗よりも、接ぎ木苗の方が早く実をつけ始め、寿命も比較的長い傾向が見られます。

寿命を延ばすためには、日々の丁寧な管理が不可欠です。日当たりと風通しの良い場所を選び、適切な水やりと施肥を続け、病害虫の早期発見・早期対策を心がけることが、木を健康に長く保つための鍵となります。

見落としがちな病気や害虫の影響

木が健康でなければ、実をつけることはできません。グレープフルーツの木は、いくつかの病気や害虫の被害に遭いやすい性質があります。これらに気づかず放置してしまうと、葉が落ちたり、花が咲かなかったり、せっかくついた実が落ちてしまったりする原因となります。

注意すべき主な病気

| 病名 | 特徴 | 対策 |

| カイヨウ病 | 葉や果実にコルク質の盛り上がった斑点が現れる。雨や風で菌が広がる。 | 雨に当たりにくい場所で管理し、防風対策を講じる。発病した部分は取り除く。 |

| 黒点病 | 葉に黒い斑点ができ、多湿な環境で発生しやすい。 | 風通しを良くし、葉が濡れたままにならないように管理する。 |

| 灰色かび病 | 花や果実が灰色のかびに覆われる。日照不足や多湿が原因。 | 日当たりと風通しを改善する。 |

| 根腐れ病 | 水のやりすぎによる過湿で根が腐る。葉が黄色くなり元気がなくなる。 | 水はけの良い土を使い、水やりの頻度を見直す。 |

注意すべき主な害虫

アブラムシやカイガラムシ、ハダニは、植物の汁を吸って木を弱らせます。また、アゲハチョウの幼虫やエカキムシ(ハモグリバエ)は葉を食害します。これらの害虫は、見つけ次第すぐに駆除することが大切です。定期的に葉の裏まで観察する習慣をつけ、被害が広がる前に対処しましょう。市販の薬剤を使用する際は、説明書をよく読み、適切な方法で散布してください。

グレープフルーツの木に実がならない時の対策

収穫につながる正しい剪定方法

日照不足や肥料の与え方を見直す

植え替えや土壌環境の改善

人工授粉で結実をサポートする

まとめ:グレープフルーツの木に実がならない原因は様々

収穫につながる正しい剪定方法

剪定は、グレープフルーツの木を健康に保ち、実つきを良くするために欠かせない作業ですが、方法や時期を間違えると逆効果になってしまいます。強すぎる剪定は、翌年花が咲くはずだった枝(花芽)まで切り落としてしまう可能性があるため、注意が必要です。

剪定の目的は、不要な枝を取り除いて樹形を整え、日当たりと風通しを良くすることにあります。

剪定の時期と方法

グレープフルーツの剪定は、主に春と初夏の年2回行うのが効果的です。

| 剪定時期 | 主な作業 | 目的 |

| 春の剪定(3月上旬~4月上旬) | ・前年に伸びすぎた枝や実がついた枝を切り戻す・込み合った枝、内向きの枝、枯れ枝などを間引く | 樹全体の骨格を作り、風通しと日当たりを改善する |

| 初夏の剪定(6月中旬~7月上旬) | ・春以降に勢いよく伸びすぎた枝(徒長枝)を切り取る | 樹形を整え、内部まで日光が当たるように調整する |

剪定のポイントは、一度に切りすぎないことです。木全体のバランスを見ながら、不要な枝を根元から切り取る「間引き剪定」が基本となります。また、柑橘類には、実がたくさんなる年(表年)と、ほとんどならない年(裏年)を繰り返す「隔年結果」という性質があります。実が多くついた年の翌年は、剪定を軽めにするなど、木の状態を見ながら調整することも安定した収穫につながります。

日照不足や肥料の与え方を見直す

前述の通り、グレープフルーツの栽培において日照と肥料は非常に重要な要素です。実がならない場合、これらの基本的な管理方法に問題がないか、もう一度確認してみましょう。

日照の確保

グレープフルーツは、最低でも1日に数時間以上の日光が必要です。もし現在置いている場所の日当たりが悪い場合は、より日当たりの良い場所へ移動させることを検討してください。地植えで移動が難しい場合は、周囲の木の枝を剪定するなどして、日光が当たるように工夫する必要があります。特に、関東以北などの寒い地域では、冬場に寒風や霜から守れるよう、鉢植えで管理し、季節に応じて移動させるのがおすすめです。

適切な施肥

肥料は多すぎても少なすぎてもいけません。特に、窒素過多は葉や枝ばかりが茂り、花が咲かなくなる代表的な原因です。肥料を与える際は、パッケージに記載されている成分比を確認し、花や実つきを促進するリン酸が多く含まれたものを選ぶと良いでしょう。

肥料を与えるタイミングは、木の成長が活発になる春(3月頃)、夏(6月頃)、そして実をつけた後にお礼として与える秋(10月頃)の年3回が基本です。有機肥料と化成肥料を交互に使うなど、バランスを考えて与えることで、木は健康に育ちます。

植え替えや土壌環境の改善

鉢植えで育てている場合、何年も同じ鉢で育てていると「根詰まり」を起こしている可能性があります。根詰まりとは、鉢の中で根がいっぱいになり、それ以上伸びるスペースがなくなった状態のことです。

根詰まりを起こすと、新しい根が伸びることができず、水や栄養の吸収効率が著しく低下します。その結果、葉の色が悪くなったり、成長が止まったり、そして実がならなくなったりします。鉢底の穴から根が見えている、水の染み込みが悪くなった、といったサインが見られたら、植え替えのタイミングです。

植え替えの適期は、木の成長が始まる前の3月から4月頃です。現在の鉢より一回り大きな鉢を用意し、新しい土で植え替えます。その際、古くて黒ずんだ根や、鉢の底で固まっている根を少しほぐして整理してあげると、新しい根が伸びやすくなります。

植え替え直後は木が弱りやすいため、2週間ほどは直射日光を避けた明るい日陰で管理し、土が乾かないようにこまめに水を与えて様子を見ましょう。

人工授粉で結実をサポートする

前述のように、グレープフルーツは自家受粉しにくい性質があるため、虫の助けを借りても受粉がうまくいかないことがあります。特に、マンションのベランダなど、虫が飛んで来にくい環境で育てている場合は、人の手で受粉を助けてあげる「人工授粉」が非常に有効な対策となります。

人工授粉の方法はとても簡単です。

晴れた日の午前中に行うのが最も成功率が高いです。

梵天(ぼんてん)や習字で使う小筆、あるいは綿棒など、柔らかいものを用意します。

咲いている花の雄しべを優しくなでるようにして、花粉を筆先に付けます。

花粉が付いた筆先を、別の花の雌しべ(中心にある、少し突き出た部分)の先端に、そっと触れさせて花粉を付けます。

この作業を、咲いている花々に対して丁寧に行うことで、結実する確率を格段に高めることができます。少し手間はかかりますが、実がなる喜びは格別ですので、ぜひ挑戦してみてください。

また、無事に実がつき始めた後も油断はできません。栄養が分散し、一つひとつの実が大きく育たないのを防ぐため、一つの枝に実がつきすぎている場合は、小さなうちにいくつか摘み取る「摘果(てきか)」という作業を行うと、残した実が立派に成長します。

まとめ:グレープフルーツの木に実がならない原因は様々

この記事では、グレープフルーツの木に実がならない様々な原因とその対策について解説しました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。

グレープフルーツの木に実がならない原因は一つではない

まず見直すべきは日当たりと水やり、肥料などの基本的な栽培環境

日照不足は花芽がつかない大きな原因となる

水のやりすぎは根腐れを引き起こし、木を弱らせる

肥料は窒素が多すぎると葉ばかり茂り、花が咲かなくなる

花や実をつけたい場合はリン酸を多く含む肥料が効果的

花が咲かないと当然ながら実はならない

開花時期は5月から10月頃だが、受粉が成功しないと結実しない

確実に実をつけたい場合は人工授粉がおすすめ

剪定の時期や方法を間違えると、花芽を切り落としてしまう可能性がある

剪定は不要な枝を間引き、日当たりと風通しを良くすることが目的

種から育てた場合、実がなるまで10年以上かかることも珍しくない

早く収穫したい場合は園芸店の接ぎ木苗から育てるのが近道

木の寿命は20年から30年が目安だが、管理次第でさらに長くなる

カイヨウ病やアブラムシなどの病害虫も実がつかない原因になる