庭で大切に育てているグミの木に、なぜか実がならないと悩んでいませんか。グミの栽培では、植え付けから何年で実がなるのかという基本的な疑問から、花は咲くのに結実しない、剪定の方法がわからないといった様々な問題に直面することがあります。特にビックリグミのような品種では、受粉樹の存在が不可欠です。また、木を小さく育てるための管理、適切な実がなる時期の把握、さらにはジベレリン処理の可否や木の寿命といった専門的な知識まで、気になる点は多いでしょう。この記事では、グミの木に実がならない原因を一つひとつ解き明かし、具体的な解決策を分かりやすく解説します。

庭で大切に育てているグミの木に、なぜか実がならないと悩んでいませんか。グミの栽培では、植え付けから何年で実がなるのかという基本的な疑問から、花は咲くのに結実しない、剪定の方法がわからないといった様々な問題に直面することがあります。特にビックリグミのような品種では、受粉樹の存在が不可欠です。また、木を小さく育てるための管理、適切な実がなる時期の把握、さらにはジベレリン処理の可否や木の寿命といった専門的な知識まで、気になる点は多いでしょう。この記事では、グミの木に実がならない原因を一つひとつ解き明かし、具体的な解決策を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深められます。

ポイント

グミの木に実がならない主な原因

品種ごとの正しい受粉方法と受粉樹の選び方

実つきを良くするための具体的な剪定と施肥のコツ

栽培で陥りがちな失敗とそれを避けるための注意点

グミの木に実がならない主な原因とは

グミは何年で実がなる植物か

そもそもグミの花は咲いていますか

受粉樹が必要なグミの品種と選び方

グミの木に実がなる時期と収穫の目安

グミの木の寿命と結実の関係性

グミは何年で実がなる植物か

グミの木が実をつけるまでには、一般的に植え付けからおよそ3年から4年の期間が必要です。購入した苗木の年齢にもよりますが、すぐに収穫できるわけではないことを理解しておくのが大切です。

植物には、成熟して花を咲かせ、実をつけることができるようになるまでの「幼木期」と呼ばれる期間があります。グミの木も例外ではなく、この期間は根を張り、幹を太くし、枝葉を広げるなど、体を大きくすることにエネルギーを集中させます。そのため、植え付けてから1~2年は、実がならなくても心配する必要はありません。

この待つ期間は、グミの木が将来たくさんの実をつけるための土台作りの時間と捉えましょう。適切な日当たりと水やりを心がけ、木が健全に成長できる環境を整えてあげることが、数年後の豊かな収穫へと繋がります。

そもそもグミの花は咲いていますか

グミの実がならない場合、まず確認したいのが「そもそも花が咲いているか」という点です。果実は花が受粉してできるため、花が咲かなければ実がなることはありません。

グミの花は、品種によって開花時期が異なりますが、春か秋に白や淡い黄色の小さな花を下向きに咲かせるのが特徴です。ナツグミなどの落葉種は春(4月~5月頃)に、ナワシログミなどの常緑種は秋(10月頃)に開花します。花の数は多く、甘い香りを放つこともあります。

もし花が咲いていないのであれば、いくつかの原因が考えられます。

日照不足: グミは日光を好む植物です。日当たりの悪い場所では、花芽の形成がうまくいかず、花が咲きにくくなります。

肥料の与えすぎ: 特に窒素成分の多い肥料を過剰に与えると、葉や枝ばかりが茂ってしまい、花芽がつきにくくなることがあります。

不適切な剪定: 花芽がつく枝を剪定で切り落としてしまっている可能性も考えられます。

これらの点を確認し、まずは安定して花が咲く環境を整えることが、実をつけさせるための第一歩となります。

受粉樹が必要なグミの品種と選び方

グミの花は咲いているのに実がならない場合、受粉がうまくいっていない可能性が高いです。グミの品種の多くは自家受粉で実をつけますが、一部の品種は1本だけでは実がなりにくい「自家不和合性(または自家不結実性)」という性質を持っています。

自家不和合性が強い代表品種「ビックリグミ」

特に家庭果樹として人気のビックリグミ(ダイオウグミ)は、この性質が強い代表的な品種です。自分の花粉では受粉しにくいため、実を安定的につけるには、異なる品種のグミの木を近くに植え、「受粉樹」として利用する必要があります。

受粉樹の選び方とおすすめ品種

受粉樹を選ぶ上で最も重要なポイントは、実をつけさせたい木と「開花時期が重なること」です。花が同時に咲いていなければ、ハチなどの虫が花粉を運んでくれません。

ビックリグミの受粉樹としては、開花時期が近いナツグミや、その他のトウグミ(カラグミ)、西洋グミなどが適しています。

グミの木に実がなる時期と収穫の目安

グミの木が無事に結実した場合、次に気になるのは収穫のタイミングです。グミの実がなる時期は品種によって大きく異なり、初夏から秋にかけて収穫期を迎えます。

代表的な品種の収穫時期の目安は以下の通りです。

ただし、完熟したグミの実は傷みやすく、鳥のエサにもなりやすいため、赤く色づいたものから順次収穫していくのがおすすめです。自分で育てた木でしか味わえない、完熟グミの甘酸っぱい味をぜひ楽しんでみてください。

グミの木の寿命と結実の関係性

「植えてから何年も経つのに実がならないのは、木の寿命が関係しているのだろうか」と考える方もいるかもしれません。しかし、家庭で栽培している若いグミの木で実がならない場合、その原因が寿命である可能性は極めて低いと言えます。

グミの木は非常に丈夫で、生育環境が良ければ数十年単位で生きる長寿な樹木です。実がならない原因のほとんどは、前述の通り、若木であること、日照不足、受粉の問題、管理方法のいずれかに当てはまります。

ただし、樹齢が数十年を超えた非常に古い木や、病害虫、劣悪な環境によって著しく樹勢が衰えた木の場合は、花つきや実つきが悪くなることがあります。これは人間でいうところの老化現象に似ており、新しい枝を出す力や、実を育てるためのエネルギーが不足してくるためです。

もし、明らかに古木で木の活力が全体的に落ちていると感じる場合は、思い切った剪定で若い枝の発生を促したり、土壌改良を行ったりすることで、樹勢が回復し再び実をつけるようになる可能性はあります。とはいえ、まずは他の基本的な原因を一つずつ確認していくことが先決です。

グミの木に実がならない時の栽培管理法

実つきを良くする正しい剪定のやり方

グミの木を小さく育てる剪定のコツ

肥料の与えすぎは逆効果になることも

ジベレリン処理はグミには使えない?

まとめ:グミの木に実がならない悩みを解決

実つきを良くする正しい剪定のやり方

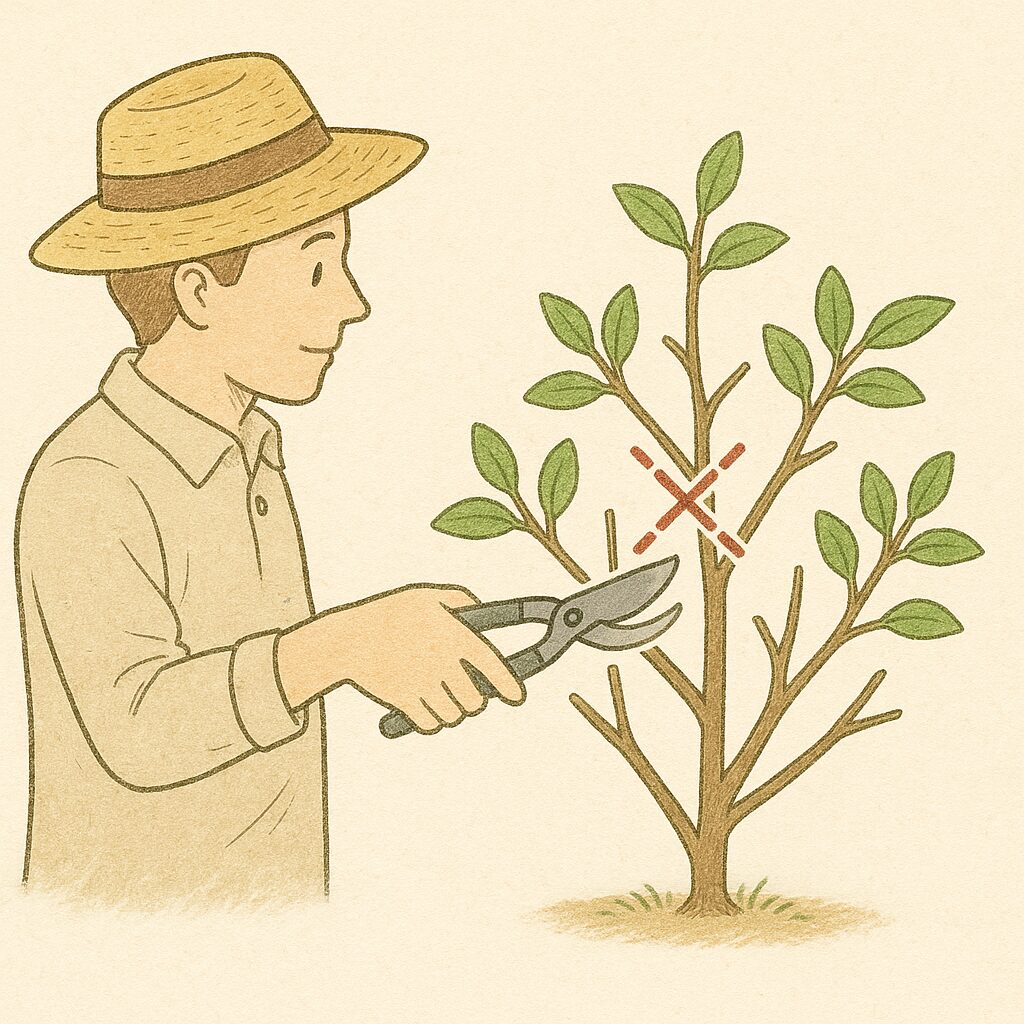

グミの木の実つきを良くするためには、剪定が非常に重要な役割を果たします。適切に剪定することで、日当たりや風通しが改善され、病害虫の予防になるだけでなく、花芽の形成を促すことができます。

剪定の基本は、不要な枝を取り除く「間引き剪定」です。具体的には、以下のような枝を付け根から切り落とします。

内側に向かって伸びる枝(内向枝)

他の枝と交差している枝(交差枝)

勢いよく真上に伸びる枝(徒長枝)

枯れている枝(枯れ枝)

これらの枝を整理するだけで、樹の内部まで光が届くようになり、栄養が効率良く行き渡るため、花芽がつきやすくなります。

品種ごとの最適な剪定時期

剪定で注意したいのは、そのタイミングです。グミは品種によって剪定の適期が異なります。

落葉種(ナツグミ、ビックリグミなど): 葉が完全に落ちた後の休眠期である、12月~2月頃が剪定の適期です。この時期は木の骨格がよく見えるため、不要な枝を見分けやすくなります。

常緑種(ナワシログミなど): 主に生垣などに利用される常緑種は、樹形を整える目的で剪定します。新芽が伸びきった6月下旬~7月下旬と、本格的な成長が止まる2月上旬~3月下旬が適期です。

花芽を切り落としてしまわないよう、強く刈り込みすぎるのは避けましょう。また、グミの木にはトゲがある品種も多いので、剪定作業の際は厚手の手袋を着用すると安全です。

グミの木を小さく育てる剪定のコツ

「庭のスペースが限られているので、グミの木をあまり大きくしたくない」という方は多いでしょう。グミの木をコンパクトに、小さく育てるための剪定のコツは、前述の「間引き剪定」に加えて、「切り戻し剪定」を組み合わせることです。

切り戻し剪定とは、長く伸びすぎた枝の途中を切り詰めて、木の大きさを制御する手法です。この剪定を行うことで、切った場所の近くから新しい枝が伸び、そこに花芽がつきやすくなるというメリットもあります。

コンパクトな樹形を維持するポイント

理想の樹形をイメージする: まず、どのくらいの大きさにしたいのか、最終的な木の形を頭に描きます。やみくもに切るのではなく、完成形を意識することが大切です。

外芽の上で切る: 枝を切り戻す際は、枝の外側についている芽(外芽)の少し上で切るのが基本です。こうすることで、新しい枝が木の外側に向かって伸び、枝が混み合いにくく、風通しの良い形になります。

毎年少しずつ行う: 一度に強く切り詰めすぎると、木が驚いてかえって勢いの良い枝(徒長枝)をたくさん出してしまうことがあります。樹形を乱す原因になるため、毎年少しずつ、継続して剪定を行うことが、木に負担をかけずに小さく育てるための鍵となります。

特に落葉種のグミは、冬の間に不要な枝を間引き、伸びすぎた枝を切り戻す作業を毎年行うことで、管理しやすいサイズを保ちながら、実の収穫も楽しむことが可能です。

肥料の与えすぎは逆効果になることも

実がならない原因として意外に多いのが、良かれと思って行った「肥料の与えすぎ」です。グミはもともと痩せた土地でも育つ丈夫な性質を持っているため、過剰な肥料はかえって実つきを悪くする原因になります。

特に、窒素(N)成分が多い肥料を与えすぎると、木は「栄養が豊富だから子孫(実)を残す必要はない」と判断し、花を咲かせることよりも葉や枝を伸ばすこと(栄養成長)を優先してしまいます。これを「樹勢が強すぎる」状態と呼び、葉ばかりが青々と茂り、ひょろひょろとした枝が伸びる一方で、肝心の花が咲かなくなるのです。

適切な肥料の与え方

肥料を与える場合は、時期と種類を選ぶことが大切です。

寒肥(かんごえ): 1年間の生育に備えるため、落葉期である2月~3月頃に、ゆっくりと効果が持続する有機質肥料や緩効性化成肥料を施します。これが基本の肥料となります。

お礼肥(おれいごえ): 実の収穫後に木が消費した体力を回復させるために与える肥料です。落葉種では実を収穫し終えた後、常緑種では開花後の10月~11月頃に、寒肥と同様の緩効性肥料を少量与えます。

もし、すでに葉の色が濃く、枝の伸びが良すぎる場合は、一度肥料やりを中断し、木の様子を見てみましょう。肥料を控えるだけで、翌年から花が咲き、実がなるようになるケースも少なくありません。

ジベレリンはグミに使用できる?

ビックリグミなどの実つきを良くする方法として、植物ホルモン剤である「ジベレリン」を使用する方法が一部で紹介されていることがあります。しかし、この方法は推奨できません。

その理由は、現在市販されているどのジベレリン製品も、農薬取締法に基づいて使用できる作物のリストに「グミ」が含まれていないためです。農薬や植物成長調整剤は、ラベルや説明書に記載されている「適用作物」以外に使用することは法律で認められていません。

なぜ適用作物以外に使ってはいけないのか

農薬の登録制度は、作物ごとに効果や安全性を確認した上で成り立っています。適用外の作物に使用した場合、以下のようなリスクが考えられます。

期待した効果が得られない可能性がある

薬害(葉が枯れる、生育が止まるなど)が発生する恐れがある

収穫した果実の安全性が保証されない

このような理由から、たとえ善意の情報であっても、適用が認められていない薬剤の使用は避けるべきです。一部の園芸書などで情報が見られることがあっても、それは法律による規制が現在ほど厳しくなかった時代の名残である可能性があります。

ビックリグミの実つきを良くするためには、前述の通り、ナツグミなどの異なる品種を受粉樹として植えるのが最も確実で安全な方法です。

まとめ:グミの木に実がならない悩みを解決

この記事では、グミの木に実がならない様々な原因とその対策について詳しく解説しました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。

グミの木が実をつけるには植え付けから3~4年かかる

若木のうちは実がならなくても心配は不要

実がなるためにはまず花が咲いているかを確認する

日照不足や肥料の与えすぎは開花の妨げになる

ビックリグミは自家不和合性が強く受粉樹がほぼ必須

ビックリグミの受粉樹にはナツグミなどが適している

受粉樹は開花時期が重なる品種を選ぶ

品種によって実がなる時期は初夏から秋までと異なる

木の寿命が若い木の実つきに関係することは稀

剪定は日当たりと風通しを改善し実つきを良くする

不要な枝を根元から切る「間引き剪定」が基本

落葉種は冬、常緑種は初夏と冬の終わりに剪定する

窒素肥料の与えすぎは葉ばかり茂る原因になる

肥料は冬の寒肥とお礼肥を基本とする

ジベレリンはグミに適用がなく使用できない