せっかく家庭菜園で育てているオクラに実がならないと、がっかりしますよね。もしかしたら、花は咲くが実がならない状態ではないでしょうか。あるいは、やっとついた実が枯れる、実が大きくならないといった悩みもあるかもしれません。プランター栽培ならではの難しさや、連作障害への対策、そもそも種まきはいつまでに終えるべきかなど、オクラ栽培の疑問は尽きないものです。さらに、おすすめの肥料の選び方や、オクラの冬越しは可能なのか、といった点も気になるところでしょう。 この記事では、オクラが実がならないさまざまな原因を一つひとつ解き明かし、今日から実践できる具体的な解決策を、初心者の方にも分かりやすく解説します。

せっかく家庭菜園で育てているオクラに実がならないと、がっかりしますよね。もしかしたら、花は咲くが実がならない状態ではないでしょうか。あるいは、やっとついた実が枯れる、実が大きくならないといった悩みもあるかもしれません。プランター栽培ならではの難しさや、連作障害への対策、そもそも種まきはいつまでに終えるべきかなど、オクラ栽培の疑問は尽きないものです。さらに、おすすめの肥料の選び方や、オクラの冬越しは可能なのか、といった点も気になるところでしょう。 この記事では、オクラが実がならないさまざまな原因を一つひとつ解き明かし、今日から実践できる具体的な解決策を、初心者の方にも分かりやすく解説します。

ポイント

-

オクラが実をつけない主な原因

-

花が咲いても実がつかない・枯れる理由

-

プランター栽培や肥料選びで成功するコツ

-

連作障害の対策や収穫を増やすための管理方法

オクラの実がならない?考えられる原因

-

オクラの種まきはいつまで可能?

-

花は咲くが実がならないのはなぜ?

-

オクラの小さな実が枯れる主な理由

-

オクラの実が大きくならない時の対策

-

生育不良は水不足や温度が関係

オクラの種まきはいつまで可能?

オクラの種まきは、一般的に4月中旬から6月下旬までが適期とされていますが、最も重要なのは日付よりも気温と地温です。

なぜなら、オクラはアフリカ原産の野菜であり、生育には高い温度を必要とするからです。特に発芽には25℃から30℃程度の地温が求められます。このため、気温が十分に安定しない早い時期に種をまくと、発芽しなかったり、発芽しても初期の生育が著しく遅れたりする原因となります。

地域やその年の天候によっても最適な時期は変動します。温暖な地域では4月中旬からでも可能ですが、寒冷地や冷涼な気候の場所では、遅霜の心配がなくなる5月中旬以降に種まきを始めると失敗が少なくなります。オクラは根がまっすぐ伸びる直根性で、植え替えを嫌う性質があるため、畑やプランターに直接まく「直播き」がおすすめです。ポットで育苗する場合は、本葉が2~3枚に育った段階で、根を傷つけないよう慎重に定植作業を行いましょう。

以上のことから、カレンダーだけで判断するのではなく、お住まいの地域の気候をよく観察し、地温が十分に上がってから種まきをすることが、その後の順調な生育と収穫への第一歩となります。

花は咲くが実がならないのはなぜ?

オクラの花が咲くにもかかわらず、実がつかずに落ちてしまう場合、主な原因として「つるボケ」「受粉の失敗」「環境要因」の3つが考えられます。

一つ目の「つるボケ」とは、特に窒素成分の多い肥料の与えすぎによって、葉や茎ばかりが生い茂り、花や実をつけるための栄養が不足してしまう状態のことです。株全体は元気に見えても、肝心の実がつかない場合は、まず肥料のバランスを疑ってみましょう。

二つ目は受粉の失敗です。オクラは一つの花の中でおしべとめしべが受粉する自家受粉性の植物ですが、天候不順が続くと受粉がうまくいかないことがあります。例えば、長雨で花粉が流れてしまったり、気温が低い日が続いて虫の活動が鈍くなったりすると、受粉が成立しにくくなります。

三つ目は、日照不足や低温といった環境要因です。オクラは日光を非常に好むため、日当たりの悪い場所で育てていると、花つきや実つきが悪くなります。また、生育適温から外れるような低温が続くと、株全体の活力が低下し、花を咲かせても実を育てるまでのエネルギーが回らなくなってしまうのです。

これらの点を踏まえ、まずはご自身のオクラの葉の状態や栽培環境をよく観察し、肥料管理の見直しや、必要であれば人工授粉を試すなどの対策を講じることが解決の糸口になります。

オクラの小さな実が枯れる主な理由

開花後に小さな実がついたにもかかわらず、それが育たずに黄色く変色して枯れてしまうことがあります。この悲しい現象の背景には、主に「水不足」「肥料のアンバランス」「低温」が関係しています。

最も一般的な原因は水不足です。オクラは乾燥に比較的強いとされますが、それはある程度成長した後の話です。特に開花して実をつけ始める時期は、株が最も水分を必要とするときです。このタイミングで水切れを起こすと、植物は自身の生命維持を優先し、子孫である実を育てることを諦めてしまいます。結果として、小さな実は枯れて落ちてしまうのです。

次に考えられるのが肥料のアンバランスです。実を大きく成長させるためには、特にリン酸やカリウムといった栄養素が必要になります。もし土壌の栄養が不足していれば、実を十分に育てることができません。逆に、前述の通り、窒素が多すぎると「つるボケ」を起こし、実への栄養供給が滞って枯れる原因にもなります。

また、低温も見逃せない要因です。オクラは高温を好むため、夜間の気温が15℃を下回るような日が続くと、株に大きなストレスがかかります。このような低温状態では、せっかく結実しても正常に成長できず、枯れてしまうことがあるのです。

したがって、実が枯れる問題に直面した際は、まず土の乾燥具合を確認し、水やりを徹底することから始めましょう。それでも改善しない場合は、肥料の種類や量、そして栽培環境の温度を見直すことが大切です。

オクラの実が大きくならない時の対策

オクラの実が収穫サイズまで大きくならずに硬くなってしまう場合、その原因は「収穫の遅れ」「水不足」「栄養の偏り」などが考えられます。

最も多い原因は、収穫のタイミングが遅れることです。オクラの実は成長が非常に早く、開花してからわずか数日で収穫適期を迎えます。収穫サイズは品種にもよりますが、一般的には長さ6~10cm程度が目安です。この時期を逃すと、実は急激に硬くなり、食感が悪くなってしまいます。たとえ小さく見えても、開花からの日数を数えて早めに収穫することが、柔らかく美味しいオクラを得るための最大のコツです。

次に、水不足も実の肥大を妨げる要因です。実が大きくなるためには、細胞が膨らむための水分が不可欠です。特に夏場の乾燥が激しい時期に水やりが不足すると、実の成長が止まり、小さいまま硬化してしまうことがあります。

さらに、肥料のバランスも影響します。実の成長にはリン酸やカリウムが重要ですが、窒素分が多すぎると葉ばかりが茂り、実への栄養供給が不十分になることがあります。葉が丸みを帯びて大きく、色が濃すぎる場合は窒素過多のサインかもしれません。

これらのことから、オクラの実を適切に大きく育てるためには、収穫のタイミングを逃さないこまめな観察が何よりも重要です。その上で、水やりを欠かさず行い、開花期以降は肥料の成分バランスにも注意を払うことが、質の良い収穫につながります。

生育不良は水不足や温度が関係

オクラの株そのものの元気がない、葉がしおれる、成長が止まるなどの生育不良が見られる場合、根本的な原因として水と温度の管理に問題がある可能性が高いです。

オクラは乾燥に強いというイメージがありますが、それはあくまで一時的なものであり、安定した成長のためには十分な水分供給が欠かせません。特にプランター栽培では土が乾燥しやすく、夏場は朝晩2回の水やりが必要になることもあります。地植えの場合でも、雨が降らない日が続けば土は乾いてしまいます。水切れを起こすと、葉がしおれて光合成の効率が落ち、株全体の活力が失われて実がならない直接的な原因となります。

また、温度管理も極めて重要な要素です。オクラは熱帯性の植物であるため、低温環境が非常に苦手です。種まきの時期が早すぎて低温にさらされたり、梅雨の時期に日照不足と低温が重なったりすると、生育が停滞してしまいます。生育の適温は20~30℃とされており、これを下回る環境が続くと、根からの栄養吸収も悪くなり、病気にもかかりやすくなります。

水やりは、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。そして、マルチング(株元をワラやビニールで覆うこと)は、土の乾燥を防ぎ、地温を安定させる効果が期待できるため、生育不良対策として非常に有効です。これらの基本的な管理を徹底することが、健康な株を育て、たくさんの実を収穫するための基礎となります。

オクラが実がならない問題を解決する栽培法

-

オクラの追肥におすすめ肥料の種類

-

プランター栽培で気をつけること

-

連作障害を避けるための土づくり

-

オクラの冬越しは日本でできるか

-

オクラが実がならない悩みを解消しよう

オクラの追肥におすすめ肥料の種類

オクラの健全な生育と安定した収穫のためには、適切なタイミングでの追肥が欠かせません。追肥に使うおすすめの肥料には、主に「化成肥料」「有機肥料」「液体肥料」があり、それぞれの特徴を理解して使い分けることが大切です。

追肥のタイミングとポイント

追肥を開始する最適なタイミングは、一番最初の花が咲き始めた頃、または最初の実を収穫した頃です。その後は、株の様子を見ながら2週間に1回程度のペースで継続します。

重要なのは、肥料の成分バランスです。生育初期は株を大きくするために窒素も必要ですが、花が咲き始めてからは、実つきを良くする「リン酸」や、根や茎を丈夫にし、実の品質を高める「カリウム」を多く含む肥料を選ぶのがポイントです。窒素・リン酸・カリウムが同量、あるいはリン酸・カリウムが多めに配合された化成肥料(例:8-8-8など)が使いやすいでしょう。

葉の状態で肥料の過不足を判断することも可能です。葉の切れ込みが深くなってきたら肥料不足のサイン、逆に葉が丸みを帯びて色が濃すぎる場合は窒素過多の可能性があります。植物の状態をよく観察し、適切な肥料を適切な量だけ与えることが、たくさんの実を収穫する秘訣です。

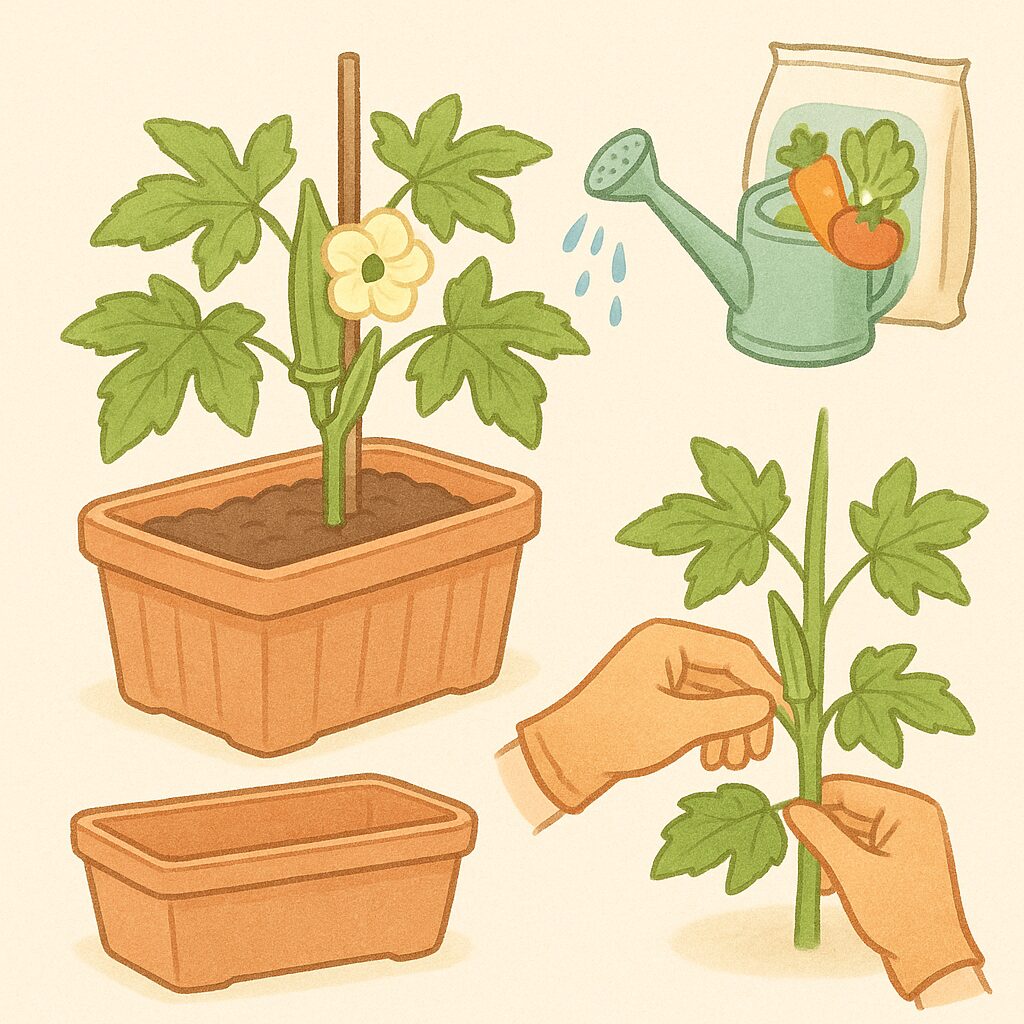

プランター栽培で気をつけること

プランターでのオクラ栽培は手軽に始められますが、畑での栽培とは異なるいくつかの注意点があります。これらを押さえることが、プランターでもたくさんの実を収穫するための鍵となります。

第一に、プランターの大きさが重要です。オクラは根を深く張るため、深さが30cm以上、容量が15リットル以上ある深型のプランターを選びましょう。プランターが小さいと根が十分に張れず、水切れや肥料切れを起こしやすくなり、生育不良の原因となります。

第二に、用土と水やりです。土は、市販の野菜用培養土を使うのが最も手軽で確実です。元肥入りのものを選べば、初期の肥料やりも不要になります。水やりは、プランター栽培で最も注意すべき点です。土の量が限られているため非常に乾燥しやすく、特に夏場は1日に2回(朝と夕方)の水やりが必要になることもあります。土の表面が乾いたら、プランターの底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えるのが基本です。

第三に、支柱立てと摘葉です。オクラは品種によっては草丈が1メートルを超えることもあります。草丈が20~30cmに伸びたら、倒れないように支柱を立ててしっかりと固定してあげましょう。また、収穫が始まったら、収穫した節の下にある葉を1~2枚ずつ取り除く「摘葉」を行うと、風通しと日当たりが良くなり、病害虫の予防や、上の方の実つきを促進する効果があります。

これらの点に注意して管理すれば、ベランダなどの限られたスペースでも、夏から秋にかけて新鮮なオクラの収穫を楽しむことが可能です。

連作障害を避けるための土づくり

オクラは、同じ場所で毎年続けて栽培すると生育が悪くなる「連作障害」が起きやすい作物の一つです。これを避けるためには、計画的な土づくりと輪作が非常に重要になります。

連作障害とは、同じ科の作物を同じ土壌で栽培し続けることで、土壌中の特定の栄養素が過剰または不足したり、その作物を好む特定の病原菌や害虫が土の中に増えたりして、作物の生育が阻害される現象です。オクラの場合、特に根にこぶを作る「ネコブセンチュウ」などの被害が深刻化しやすくなります。

連作障害の具体的な対策

対策の基本は「輪作」、つまり場所を変えながら異なる科の作物を順番に栽培することです。オクラ(アオイ科)を栽培した場所では、少なくとも2~3年はアオイ科以外の作物を育てるようにしましょう。オクラと同じアオイ科にはモロヘイヤなどがありますので、これも避ける必要があります。

健康な土壌を維持し、連作障害を避けることは、一時的な対策以上に、将来にわたって安定した収穫を得るための基盤づくりと言えます。

オクラの冬越しは日本でできるか

オクラの冬越しについてですが、結論から言うと、一般的な日本の屋外環境や暖房のない室内での冬越しは基本的に不可能です。

その理由は、オクラが熱帯アフリカを原産とする植物であり、極めて寒さに弱い性質を持っているためです。生育適温が20~30℃であることからも分かるように、気温が15℃を下回ると生育が鈍り始め、10℃以下になると生育がほぼ停止します。そして、霜に一度でも当たると、株全体が枯れてしまいます。

日本の多くの地域では秋が深まると気温が10℃以下になり、冬には氷点下になることも珍しくありません。このような環境では、オクラは耐えられずに枯死してしまうため、園芸上は「一年草」として扱われます。つまり、春に種をまき、夏から秋に収穫し、冬の到来と共に枯れてしまうのが通常のサイクルです。

もし、どうしても冬越しに挑戦したいのであれば、年間を通して最低気温を15℃以上に保てる温室などの特別な設備が必要になります。その場合でも、冬場は生育が緩慢になるため、水やりは土が完全に乾いてから行うなど、控えめな管理が求められます。

したがって、家庭菜園でオクラを育てる際は、冬越しさせることは考えずに、毎年新しい苗を育てるか、種をまき直すのが現実的で確実な方法です。

オクラが実がならない悩みを解消しよう

これまで見てきたように、オクラが実がならない悩みは、一つの原因だけでなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生します。しかし、それぞれの原因と対策を正しく理解し、ご自身のオクラの状態をじっくり観察すれば、きっと解決の糸口が見つかるはずです。この記事で解説した重要なポイントを以下にまとめました。栽培管理のチェックリストとしてご活用ください。

-

オクラの種まきは地温が25℃以上になってから行う

-

花が咲いても実がつかない原因は主に「つるボケ」「受粉不良」「環境要因」

-

窒素肥料の与えすぎは葉ばかりが茂る「つるボケ」を招く

-

実が枯れるのは水不足や栄養のアンバランスが考えられる

-

実が大きくならない最大の理由は収穫の遅れ

-

収穫は長さ6~10cmを目安に早めに行う

-

生育不良の根本には水と温度の管理が関係している

-

追肥は最初の花が咲いた頃から2週間に1回程度

-

追肥にはリン酸やカリウムを多く含む肥料を選ぶ

-

プランターは深さ30cm以上の深型を選ぶ

-

プランター栽培は特に水切れに注意し夏場は1日2回水やりすることも

-

草丈が伸びたら支柱を立てて倒伏を防ぐ

-

収穫した節の下の葉は摘み取り風通しを良くする

-

連作障害を避けるため同じ場所での栽培は2~3年あける

-

日本の一般的な環境でオクラの冬越しはできない