家庭菜園でナスを育てているけれど、なぜかなすの実がならない、と悩んでいませんか。葉っぱだけ大きくなるばかりで、ようやく咲いた花が落ちる原因も分からず、がっかりすることもあるかもしれません。肥料の与え方や、もしかしたら水やりすぎが問題なのか、あるいは日照不足の症状が出ているのか、次々と疑問が浮かびます。

家庭菜園でナスを育てているけれど、なぜかなすの実がならない、と悩んでいませんか。葉っぱだけ大きくなるばかりで、ようやく咲いた花が落ちる原因も分からず、がっかりすることもあるかもしれません。肥料の与え方や、もしかしたら水やりすぎが問題なのか、あるいは日照不足の症状が出ているのか、次々と疑問が浮かびます。

また、そもそも正しい受粉方法が分からなかったり、花が咲いてから実がなるまでにどれくらいの日数がかかるのか見当もつかない、という方もいらっしゃるでしょう。愛情を込めて育てているナスが実をつけないのは、とても残念なことです。この記事では、あなたのナスがなぜ実をつけないのか、その原因と具体的な解決策を詳しく解説していきます。

ポイント

-

ナスが実をつけない主な原因

-

花や実に関するトラブルの解決策

-

収穫量を格段に増やすための栽培のコツ

-

正しい肥料と水の管理方法

なすの実がならないときに確認したい主な原因

ナスが実をつけない場合、その原因は栽培の基本的な部分にあることがほとんどです。ここでは、特に見直すべき4つの主な原因について、それぞれの対策と共に詳しく解説します。

-

肥料の与え方に問題があるかも

-

水やりすぎは根腐れの原因になる

-

日照不足の症状と対策方法

-

葉っぱだけ大きくなるのはチッ素過多のサイン

-

受粉方法は風や昆虫が基本

-

花が落ちる原因は栄養不足や水分不足

肥料の与え方に問題があるかも

ナスの栽培において、肥料は欠かせない要素ですが、その与え方を間違えると実がつかなくなることがあります。特に注意したいのが、肥料に含まれる成分のバランスです。

ナスが元気に育つためには、「チッ素・リン酸・カリ」の3つの栄養素が不可欠になります。

-

チッ素: 茎や葉を大きくする働きがあります。

-

リン酸: 花や実のつきを良くする働きがあります。

-

カリ: 根の成長を助け、株全体の健康を保ちます。

もし、与えている肥料のチッ素成分が多すぎると、茎や葉ばかりが生い茂る「つるボケ」または「葉ボケ」という状態に陥ります。株が大きくなるため一見順調に育っているように見えますが、花つきが悪くなり、結果として実がなりません。

これを防ぐためには、肥料を選ぶ際に成分表示を確認することが大切です。チッ素・リン酸・カリが同程度配合されたものか、花や実つきを促進するリン酸が多く含まれた肥料を選ぶとよいでしょう。追肥は苗を植え付けてから2週間ほど経った頃に始め、その後は収穫が終わるまで2週間に1回のペースで与えるのが目安です。

水やりすぎは根腐れの原因になる

ナスは水分を多く必要とする野菜ですが、水をただたくさん与えれば良いというわけではありません。水のやりすぎは、土の中の酸素が不足し、根が呼吸できなくなる「根腐れ」を引き起こす原因となります。根が傷むと、水分や栄養を十分に吸収できなくなり、株全体が弱って実をつけられなくなるのです。

一方で、水不足も深刻な問題を引き起こします。特にナスの蕾が落ちてしまったり、花がなかなか咲かなかったりする場合は、水分が足りていない可能性が高いと考えられます。

適切な水やりのポイントは、土の状態を見て判断することです。土の表面が乾いたら、プランターの底から水が流れ出るくらい、たっぷりと与えるのが基本です。特に気温が高くなる夏場は、土が乾燥しやすいため、朝と夕方の2回水やりが必要になることもあります。

地植えの場合でも、植え付け直後や乾燥した天気が続くときは、こまめな水やりが欠かせません。水のやりすぎと水不足、両方を避けながら、土の渇き具合を日々観察する習慣をつけることが、ナス栽培成功への近道です。

日照不足の症状と対策方法

ナスは、日光を非常に好む「好光性植物」です。日照時間が不足すると、光合成が十分に行えず、株が成長するためのエネルギーを作り出せなくなります。これが、実がつかない大きな原因の一つです。

日照不足になると、以下のような症状が現れることがあります。

-

茎が細く、ひょろひょろと伸びる(徒長)

-

葉の色が薄くなる

-

花つきが悪くなる、または花が咲いても落ちてしまう

-

実がなっても色が薄く、ツヤがなくなる

ナスを栽培する場所は、1日に少なくとも6時間以上は直射日光が当たる、南向きや東向きの場所が理想的です。もし、お庭やベランダの日当たりが限られている場合は、プランターで栽培し、時間帯に合わせて日当たりの良い場所へ移動させる工夫をするとよいでしょう。

また、栽培が進むにつれて葉が茂りすぎると、株の内側まで光が届かなくなります。この場合は、不要な葉やわき芽を取り除く「整枝」や「剪定」を行い、株全体の風通しと日当たりを改善してあげることが大切です。

葉っぱだけ大きくなるのはチッ素過多のサイン

「ナスの株はどんどん大きくなるのに、葉っぱばかりで一向に実がつく気配がない」という場合、その原因は肥料バランスの乱れ、特に「チッ素過多」が考えられます。

前述の通り、チッ素は葉や茎を成長させる役割を持つ栄養素です。このため、チッ素成分が多い肥料を与えすぎると、株は栄養を実ではなく葉の成長にばかり使ってしまいます。これが、葉っぱだけが不自然に大きくなる現象の正体です。

この状態を放置すると、花が咲きにくくなるだけでなく、株が軟弱に育ち、病害虫への抵抗力も弱まる可能性があります。

対策としては、まず現在与えている肥料の種類を見直しましょう。チッ素の割合が高い肥料を使用している場合は、花や実の成長を促す「リン酸」や、根の張りを良くする「カリ」が多く含まれる肥料に切り替えることをお勧めします。

すでに葉が茂りすぎている場合は、一度追肥を中断し、株の状態が落ち着くのを待つのも一つの手です。肥料のバランスを整えることで、株の栄養が花や実へと向かうようになり、着果が促進されます。

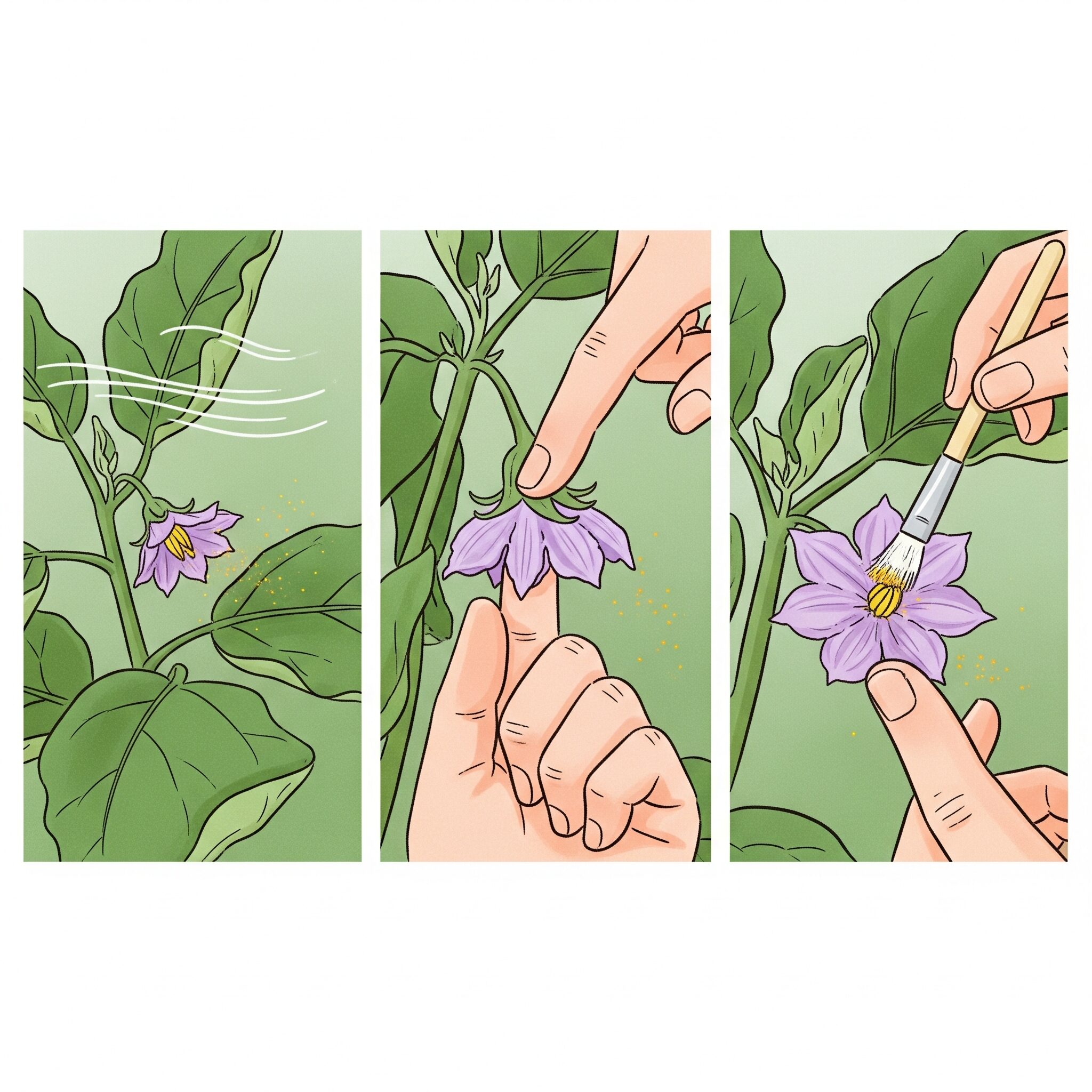

受粉方法は風や昆虫が基本

ナスの花は、一つの花の中におしべとめしべが両方存在する「両性花」であり、基本的には何もしなくても自然に受粉します。風で花が揺れたり、ハチなどの昆虫が蜜を吸いに訪れたりすることで、おしべの花粉がめしべについて受粉が成立する仕組みです。

しかし、ベランダ栽培などで風が通りにくかったり、昆虫が少なかったりする環境では、受粉がうまくいかないことがあります。受粉が成立しないと、当然ながら実はなりません。

より確実に実をつけたい場合は、人工的に受粉の手助けをしてあげると効果的です。方法はとても簡単です。

-

花の付け根を指で軽く弾く(デコピンのように)

-

支柱を軽く揺らして、株全体に振動を与える

-

柔らかい筆や綿棒で、おしべの花粉を優しくなでるように取り、めしべの先端にそっとつける

これらの作業を、花が咲いた日の午前中に行うと成功率が高まります。また、着果を助けるホルモン剤(トマトトーンなど)を花にスプレーする方法もあります。これは特に、気温が低い時期などで受粉しにくい場合に有効な手段です。

花が落ちる原因は栄養不足や水分不足

せっかく咲いたナスの花が、実になる前にポロポロと落ちてしまうのも、栽培者が直面しやすい悩みの一つです。ただし、野菜は成長の過程で、ある程度の数の花が自然に落ちる「生理落果」という現象を起こします。そのため、全体の4割程度の花が落ちるのは、順調に育っている証拠とも言えますので、過度に心配する必要はありません。

問題なのは、咲いた花のほとんどが落ちてしまう場合です。この場合、何らかの生育トラブルが発生していると考えられます。主な原因は以下の通りです。

栄養バランスの乱れ

肥料が不足している、またはチッ素過多でリン酸が不足している状態です。花のめしべがおしべより短くなる「短花柱花」になっている場合は、栄養不足の典型的なサインです。リン酸を多く含む肥料を与えて様子を見ましょう。

水分不足

ナスは多くの水を必要とするため、水が不足すると株が自身の体を守ろうとして、花を落としてしまうことがあります。土が乾いていないか、こまめにチェックしてください。

日照不足・気温の問題

日光が足りなかったり、気温が低すぎたり高すぎたりする環境も、株にとって大きなストレスとなり、落花の原因になります。ナスの生育適温は23〜28℃なので、この範囲から大きく外れる場合は注意が必要です。

なすの実がならない悩みを解決する栽培のコツ

基本的な原因を見直しても状況が改善しない場合や、より多くのナスを収穫したい場合は、さらに一歩進んだ栽培のコツを試してみましょう。ここでは、収穫量アップに繋がる3つのポイントと、収穫に関する豆知識を紹介します。

-

なぜか実が大きくならないときのチェック点

-

花が咲いてから実がなるまでの日数は?

-

更新剪定で収穫量を増やす

-

収穫の時間帯でナスの味は変わる

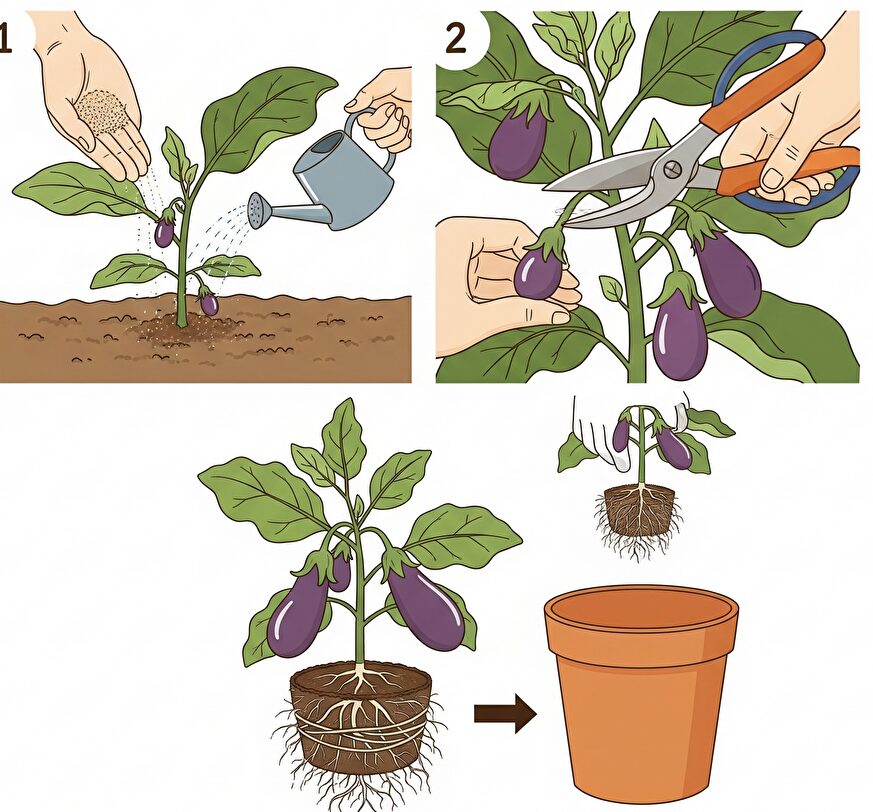

なぜか実が大きくならないときのチェック点

花は咲き、小さな実がつき始めたものの、そこから一向に大きくならない、というケースもあります。この場合、株に実を大きく育てるだけの体力がない可能性が考えられます。

主な原因は、追肥切れによる栄養不足や、継続的な水不足です。特に実はなり始めると、株はたくさんの栄養と水分を必要とします。一番果がつき始めたタイミングで、必ず追肥を行いましょう。これを「なりはじめの追肥」と呼び、その後の生育を大きく左右します。

また、最初にできた実(一番果)は、株がまだ十分に成長していないうちになるため、負担が大きくなります。この一番果は、あまり大きく育てずに、小さいうちに収穫する「若どり」をするのがおすすめです。早めに収穫することで、株の負担を軽減し、その後の二番果、三番果の成長を促すことができます。

プランター栽培の場合は、根が鉢の中でいっぱいになる「根詰まり」も原因の一つです。根詰まりを起こすと、水や肥料をうまく吸収できなくなります。もし株の元気がなく、水の吸い込みが悪いようであれば、一回り大きなプランターへの植え替えを検討しましょう。

花が咲いてから実がなるまでの日数は?

ナスの花が咲いて無事に受粉が完了してから、収穫できる大きさの実になるまで、一般的に15~25日程度かかります。これはあくまで目安であり、気温や日照条件、株の状態によって多少前後します。

栽培を始めたばかりの頃は、実がなり始めると嬉しくて、つい大きく育ててから収穫したくなるかもしれません。しかし、前述の通り、特に最初の1〜3個目の実(一番果〜三番果)は、株がまだ若く体力がない時期になるため、小さいうちに収穫することが推奨されています。

若どりをすることで、株は実を大きくすることにエネルギーを使いすぎず、自身の成長に力を注ぐことができます。その結果、株全体が大きく丈夫に育ち、後からたくさんの実をつけてくれるようになるのです。

収穫のタイミングを見極めるポイントは、実の大きさだけでなく、皮のツヤと張りです。ナス特有の美しい濃い紫色になり、皮にハリがある状態が最高の収穫時です。収穫が遅れると、色が褪せてツヤがなくなり(ボケナス)、種が固くなって食味が落ちてしまうので注意が必要です。

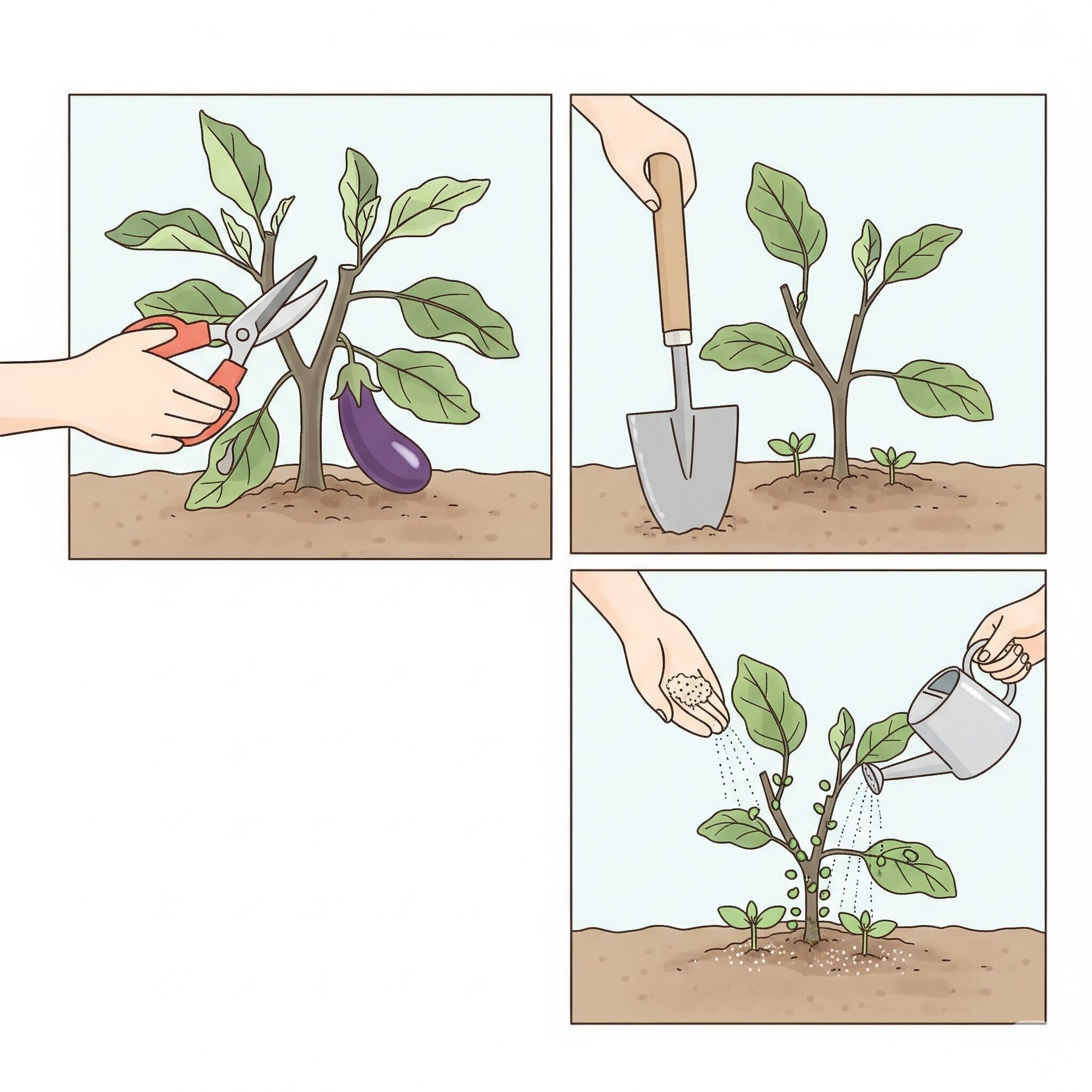

更新剪定で収穫量を増やす

夏の間、たくさんの実をつけてくれたナスの株は、最盛期を過ぎると次第に疲れが見え始め、収穫量が減ってきます。このタイミングで「更新剪定」という作業を行うことで、株をリフレッシュさせ、秋にも再びたくさんの実(秋なす)を収穫できるようになります。

更新剪定とは、生育旺盛だった枝を一度思い切って切り戻す作業です。枝を切ってしまうのは勇気がいるかもしれませんが、これにより株が休息でき、新しいわき芽が元気に伸びてくるため、結果的に収穫期間が延びて収穫量が増えるのです。

更新剪定の具体的な方法はとても簡単です。

-

まず、各枝を、元の長さの半分から1/3程度残して、ハサミでばっさりと切り落とします。このとき、各枝に2枚以上の葉が残るようにするのがコツです。葉を全て切ると光合成ができなくなり、株が枯れてしまうことがあります。

-

同時に「根切り」も行います。株元から30cmほど離れた場所に、スコップを垂直に差し込み、古い根を切ります。これにより、新しい根の発生が促され、養分の吸収が活発になります。

-

剪定と根切りが終わったら、株の周りに追肥をし、たっぷりと水を与えます。

この作業の後、約1ヶ月もすれば新しい芽が伸び、再び花が咲き始めます。適切な管理をすれば、10月頃まで美味しい秋なすの収穫を楽しめますよ。

収穫の時間帯でナスの味は変わる

あまり知られていませんが、ナスの実は収穫する時間帯によって、その味や食感が変化します。これは、植物の光合成と呼吸のサイクルに関係しています。どちらが良いというわけではなく、好みに合わせて収穫時間を変えてみるのも家庭菜園の楽しみ方の一つです。

一方、夜になると、ナスも人間と同じように休息し、呼吸によって昼間蓄えた糖分の一部を消費します。その代わりに、根から吸い上げた水分を実にたっぷりと蓄えるのです。これにより、朝に収穫した実は、甘みは控えめになるものの、水分を豊富に含んだみずみずしく新鮮な食感が楽しめます。

なすの実がならない原因を一つずつ見直そう

この記事では、ナスが実をつけない様々な原因とその対策について解説しました。最後に、重要なポイントを一覧でまとめます。ご自身の栽培環境と照らし合わせながら、一つずつチェックしてみてください。

-

ナスの実がならない主な原因は肥料、水、日照、気温にある

-

肥料はチッ素・リン酸・カリのバランスが大切

-

チッ素が多すぎると葉ばかり茂る「つるボケ」になる

-

花や実つきを良くするにはリン酸が重要

-

追肥は植え付け2週間後から定期的に行う

-

水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本

-

水のやりすぎは根腐れの原因になるので注意

-

ナスは1日6時間以上の日光を好む

-

日照不足は生育不良や落花の要因になる

-

葉が茂りすぎたら剪定して日当たりを確保する

-

花がほとんど落ちる場合は栄養や水分の不足を疑う

-

一番果は早めに収穫して株の負担を軽くする

-

実が大きくならないのは追肥切れや水不足が考えられる

-

更新剪定をすると秋にもたくさん収穫できる

-

収穫は朝ならみずみずしく、夕方なら甘みが強い