甘い香りと愛らしい白い花が魅力の羽衣ジャスミン。しかし、楽しみにしていた開花時期になっても花が咲かないと、がっかりしてしまいますよね。羽衣ジャスミンが花が咲かない悩みには、育て方や剪定のタイミングなど、いくつかの原因が考えられます。蕾が茶色になって落ちてしまったり、そもそも花芽がつかなかったりするのは、植物からのサインかもしれません。正しい管理方法を知らずに育て続けると、伸びすぎたつるの処理に困り、花がら摘みもできず、最終的に後悔につながることもあります。

甘い香りと愛らしい白い花が魅力の羽衣ジャスミン。しかし、楽しみにしていた開花時期になっても花が咲かないと、がっかりしてしまいますよね。羽衣ジャスミンが花が咲かない悩みには、育て方や剪定のタイミングなど、いくつかの原因が考えられます。蕾が茶色になって落ちてしまったり、そもそも花芽がつかなかったりするのは、植物からのサインかもしれません。正しい管理方法を知らずに育て続けると、伸びすぎたつるの処理に困り、花がら摘みもできず、最終的に後悔につながることもあります。

この記事では、羽衣ジャスミンの花が咲かない原因を突き止め、美しい花を咲かせるための具体的な対策を、専門的な視点から分かりやすく解説します。

ポイント

羽衣ジャスミンが咲かない主な原因

花芽を付けさせるための正しい育て方と剪定

来年も花を楽しむための年間管理のコツ

よくある失敗と後悔しないための注意点

羽衣ジャスミンが花が咲かない主な原因

羽衣ジャスミンの花が咲かない背景には、いくつかの原因が隠されています。日々の管理方法が、意図せず開花を妨げているのかもしれません。ここでは、花が咲かない、あるいは蕾が落ちてしまう主な原因について、一つずつ掘り下げて見ていきましょう。

蕾が茶色になるのはなぜ?

花芽がつかない環境とは

基本的な育て方の見直しポイント

剪定のタイミングを間違えていませんか

開花に必要な冬の寒さとは

蕾が茶色になるのはなぜ?

せっかくついた蕾が、開く前に茶色く変色して落ちてしまうのは非常に残念なことです。この現象の主な原因は、「日照不足」と「乾燥」の2つが考えられます。

羽衣ジャスミンは日光を非常に好む植物であり、光合成を活発に行うことで花を咲かせるエネルギーを作り出します。日当たりの悪い場所に置かれていると、蕾を育てるための十分なエネルギーが確保できず、開花を諦めて蕾を落としてしまうのです。特に室内で管理している場合、窓から差し込む光だけでは不足しがちになります。

また、空気の乾燥も蕾が枯れる一因です。蕾は非常にデリケートであり、エアコンの風が直接当たる場所や、水やりが不足して土が乾きすぎている環境では、水分を失って茶色く枯れてしまいます。蕾が形成される時期から開花にかけては、特に水分の管理が大切になります。

花芽がつかない環境とは

そもそも蕾が一つもつかない場合、花芽が形成されていない可能性が高いです。花芽の形成に失敗する主な原因は、「日照不足」と「寒さ不足」に集約されます。

前述の通り、羽衣ジャスミンは日光を好みます。春から夏にかけて、日光をたっぷり浴びて伸びたつるに、秋以降、花芽が作られます。この生育期間中に日照が不足すると、株が十分に成長できず、花芽を作るための体力が蓄えられません。

そしてもう一つは、冬の寒さに当たる経験が不足していることです。羽衣ジャスミンはある程度の低温に一定期間さらされることで、花芽形成のスイッチが入る性質を持っています。暖冬の年や、寒くなる前に早々と暖かい室内に取り込んでしまうと、この「休眠打破」のきっかけを失い、花芽が形成されないまま春を迎えてしまうのです。

基本的な育て方の見直しポイント

日照や温度以外にも、基本的な育て方が花つきに影響を与えることがあります。見直すべきポイントは、「肥料」と「鉢の状態」です。

植物の成長には肥料が不可欠ですが、与える成分のバランスが偏っていると、花が咲きにくくなります。特に、葉や茎の成長を促す「窒素」成分が多い肥料ばかり与えていると、つるばかりが茂ってしまい、花芽の形成を促す「リン酸」が不足しがちです。開花のためには、リン酸を多く含む肥料を適切な時期に与えることが鍵となります。

また、鉢植えで育てている場合は「根詰まり」にも注意が必要です。1〜2年以上植え替えをしていないと、鉢の中で根がぎゅうぎゅうに詰まってしまいます。根詰まりを起こすと、水や栄養を十分に吸収できなくなり、株全体の活力が低下して花を咲かせる体力がなくなってしまうのです。鉢の底穴から根が見えている場合は、根詰まりのサインと考えられます。

剪定のタイミングを間違えていませんか

羽衣ジャスミンの花が咲かない原因として、非常によくあるのが剪定のタイミングの間違いです。良かれと思って行った剪定が、翌年の花を全て切り落としてしまう結果につながることも少なくありません。

羽衣ジャスミンの花芽は、秋から冬にかけて、その年に伸びた新しいつるに形成されます。したがって、花芽が作られる時期である9月以降に剪定を行うと、せっかくでき始めている花芽ごとつるを切り落としてしまうことになります。

剪定の最適な時期は、花が終わった直後です。具体的には、5月下旬から遅くとも8月頃までには済ませておくのが理想的です。この時期に剪定すれば、秋までに新しいつるが十分に伸び、そこに翌年の花芽が形成される時間を確保できます。

開花に必要な冬の寒さとは

羽衣ジャスミンの開花には、冬の寒さを体験させることが極めて大切です。このプロセスは「低温要求」と呼ばれ、植物が春の訪れを感知し、一斉に花を咲かせるための重要な仕組みです。

具体的には、3℃から5℃程度の低温に、少なくとも1ヶ月以上当てる必要があります。霜が直接当たらない軒下や、寒風が吹きつけないベランダなどで管理し、自然の寒さを感じさせてあげましょう。

これを怠り、冬の早い段階で過保護に暖かい室内へ取り込んでしまうと、植物は冬が来たと認識できません。そのため、花芽をつける準備が始まらず、春になっても葉が茂るだけで花が咲かないという事態を招きます。寒さに当てることは、美しい花を楽しむために避けては通れないステップなのです。

羽衣ジャスミンに花が咲かない時の対策

原因が分かれば、次に行うべき対策が見えてきます。ここでは、羽衣ジャスミンの美しい花を毎年楽しむために、具体的な管理方法や作業のコツを解説します。植物のサイクルを理解し、適切な手入れを心がけることが成功への近道です。

本来の開花時期と花のサイクル

花が終わった後の花がら摘み

伸びすぎを防ぐ剪定のコツ

植えて後悔しないための注意点

本来の開花時期と花のサイクル

対策を立てる前に、まずは羽衣ジャスミンの正常な一生のサイクルを理解しておくことが不可欠です。本来の開花時期は、一般的に4月から5月頃です。この時期に、甘く強い香りを放つ純白の花を無数に咲かせます。

羽衣ジャスミンの年間のサイクルを把握することで、いつ、何をするべきかが明確になります。

羽衣ジャスミンの年間管理スケジュール

花が終わった後の花がら摘み

花が終わった後に、しぼんで茶色くなった花がらをそのままにしておくのはよくありません。花がら摘みは、見た目を美しく保つだけでなく、植物の健康にとっても大切な作業です。

枯れた花がらを放置すると、そこに栄養が浪費されてしまい、株全体の体力を消耗させる原因となります。また、湿気が多い時期にはカビが発生し、病気の温床になる可能性もあります。

花がら摘みの方法は簡単で、花がついていた付け根の部分から、清潔なハサミでカットするだけです。このひと手間をかけることで、株は無駄なエネルギーを使わずに済み、新しい芽や次の花芽の成長に力を注ぐことができます。こまめな花がら摘みが、株を健康に保ち、翌年の豊かな開花へとつながるのです。

伸びすぎを防ぐ剪定のコツ

羽衣ジャスミンは非常に生育旺盛なため、放置するとつるが伸びすぎて手に負えなくなることがあります。伸びすぎたつるは、見た目が乱れるだけでなく、風通しを悪くして病害虫の原因にもなるため、適切な剪定が不可欠です。

剪定の基本は、花が終わった直後に行うことです。全体のバランスを見ながら、伸びすぎたつるを思い切って切り戻します。目安としては、全体の3分の1から半分程度の長さに切り戻すと、株がコンパクトにまとまります。

剪定の種類と目的

切り戻し剪定: 伸びすぎたつるを短くして、株の大きさを制御します。新しいわき芽の発生を促す効果もあります。

間引き剪定: 混み合っている部分のつるを根元から切り取ります。風通しと日当たりを改善し、病気を予防します。

ただし、強すぎる剪定は株にダメージを与え、翌年の花つきに影響することがあるため注意が必要です。あくまで不要な枝や古い枝を取り除くことを意識し、健全な新しいつるを残すように心がけましょう。

植えて後悔しないための注意点

羽衣ジャスミンはその美しい花と香りで人気の植物ですが、一方で、その特性を理解せずに植えた結果、後悔するケースも存在します。植え付けを検討している、あるいはすでに育てていて扱いに困っている方は、以下の点に注意してください。

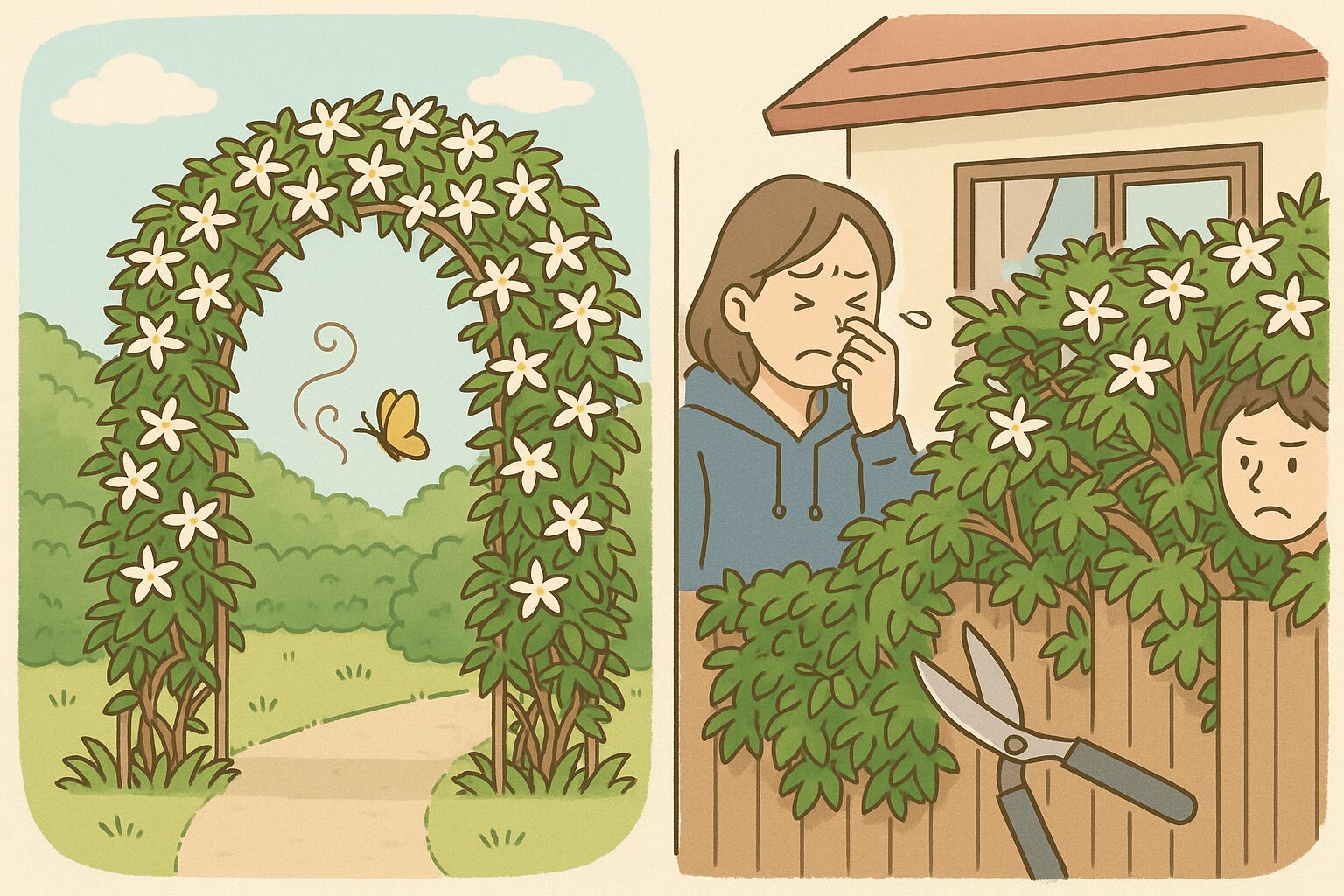

第一に、「香りの強さ」です。羽衣ジャスミンの香りは非常に強く、広範囲に広がります。この香りが好きであれば問題ありませんが、人によっては強すぎると感じ、特に寝室の窓辺などに植えると香りで眠れなくなることもあります。

第二に、「旺盛すぎる生育力」です。フェンスやアーチに絡ませると見事ですが、成長が早いため、定期的な剪定を怠るとあっという間にジャングルのようになります。隣家との境界付近に植える場合は、越境しないよう特に注意深い管理が求められます。

これらの特性はデメリットであると同時に、上手に利用すればダイナミックな景観を作り出せるというメリットでもあります。植える場所や管理にかけられる手間をよく考えた上で、ご自身のライフスタイルに合うかどうかを判断することが、後悔しないための最も大切なポイントです。

羽衣ジャスミンに花が咲かない悩みを解決

この記事では、羽衣ジャスミンの花が咲かない原因と、その対策について詳しく解説してきました。最後に、美しい花を咲かせるための重要なポイントをまとめます。

花が咲かない主な原因は日照不足と寒さ不足

蕾が茶色くなるのは日光不足や乾燥がサイン

花芽は秋から冬にその年伸びたつるに形成される

開花には冬の低温(3℃~5℃)に1ヶ月以上当てる必要がある

暖かい室内への取り込みが早すぎると花芽がつかない

剪定の最適期は花が終わった直後の6月~8月

9月以降の剪定は花芽を切り落とすので避ける

伸びすぎたつるは全体の半分程度を目安に切り戻す

混み合った枝は間引いて風通しを良くする

肥料は窒素よりリン酸が多いものを与える

鉢植えは1~2年に一度、根詰まり解消のため植え替える

花がら摘みは株の体力温存と病気予防に効果的

香りが強いため植える場所は慎重に選ぶ

生育旺盛なので定期的な剪定管理が必須

これらのポイントを実践すれば来年の開花が期待できる