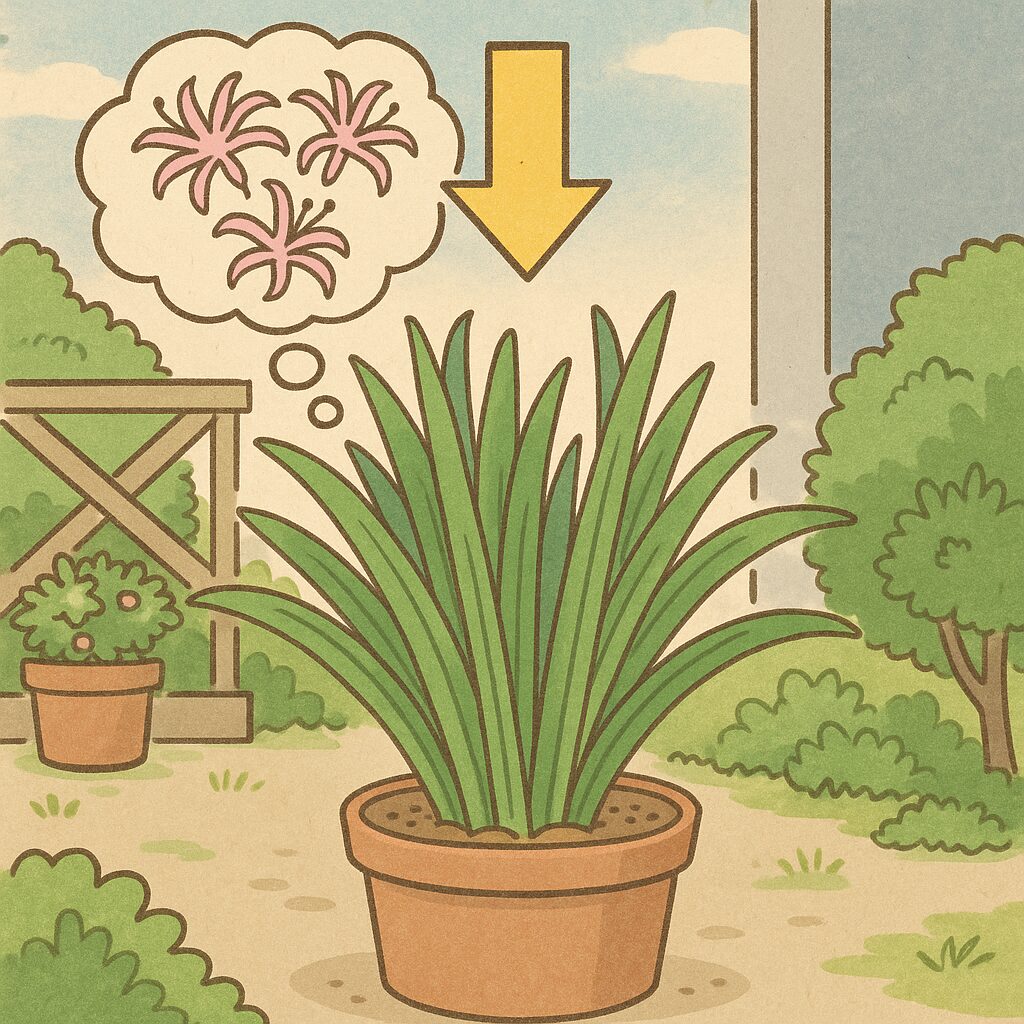

ダイヤモンドリリーは、その華やかで繊細な花姿から多くの園芸ファンに愛されている球根植物です。しかし、「ダイヤモンドリリー 花が咲かない」と悩んで検索している方も少なくありません。葉ばかりで花が咲かない、毎年育てているのに花がつかないなど、咲かない原因にはいくつかの共通点があります。

ダイヤモンドリリーは、その華やかで繊細な花姿から多くの園芸ファンに愛されている球根植物です。しかし、「ダイヤモンドリリー 花が咲かない」と悩んで検索している方も少なくありません。葉ばかりで花が咲かない、毎年育てているのに花がつかないなど、咲かない原因にはいくつかの共通点があります。

本記事では、ダイヤモンドリリーが咲かない理由を詳しく解説し、花を楽しむために見直すべき管理方法を紹介します。植えっぱなしでも咲かせるためのコツや、花が終わったら行うべき手入れ、さらに株分けや植え替えの適切なタイミングについてもわかりやすくまとめています。初めて育てる方はもちろん、毎年うまく咲かせられないという方も、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント

花が咲かない主な原因とその対策

適切な鉢のサイズや植え替えのタイミング

肥料や水やりの管理方法

株分けや花後の正しい手入れ方法

ダイヤモンドリリー 花が咲かない原因とは

葉ばかりで花が咲かない理由

ダイヤモンドリリーが葉だけを茂らせて花が咲かない場合、光や栄養のバランスに問題があることがよくあります。これは、植物が花を咲かせるよりも葉の生育にエネルギーを使っている状態です。

ダイヤモンドリリーが葉だけを茂らせて花が咲かない場合、光や栄養のバランスに問題があることがよくあります。これは、植物が花を咲かせるよりも葉の生育にエネルギーを使っている状態です。

このような現象が起きる背景には、日照不足や肥料の与え方が影響していることがあります。特にチッ素を多く含んだ肥料ばかりを与えていると、葉はよく育つ反面、花芽の形成が妨げられてしまうのです。また、日当たりの悪い場所で育てている場合も、植物は光合成のために葉を優先して伸ばそうとします。

例えば、北向きのベランダや、他の植物の陰になるような場所に鉢を置いていると、光が不足して花芽がうまく作られません。加えて、水やりや管理が過剰になると、根に負担がかかり、植物が「花を咲かせる余裕がない」と判断してしまいます。

こうした状況を避けるには、まず鉢を日当たりのよい場所に移動し、肥料の種類と回数を見直すことが大切です。花が咲かない原因をひとつずつ整理し、適切な環境を整えることで、葉だけで終わらせずに花も楽しめるようになります。

鉢のサイズと植え替えの影響

鉢の大きさは、ダイヤモンドリリーの開花に大きく関わっています。広すぎる鉢では、根の伸びすぎや栄養の分散が起き、花が咲きにくくなる場合があります。

植物はある程度の「ストレス」や「制限」がかかった方が花を咲かせやすくなる性質があります。鉢が大きすぎると根がどんどん伸びてしまい、球根が「成長の余地がある」と判断してしまいます。結果として、葉の成長が優先され、花芽が形成されにくくなるのです。

例えば、球根の直径が5cmほどであれば、3号鉢(直径約9cm)程度のサイズが目安です。それ以上に大きな鉢を使うと、根ばかりが育ち、花が咲く条件が整わなくなります。

一方で、鉢が小さすぎると根詰まりを起こし、生育そのものが悪くなる恐れがあります。3〜4年に一度は植え替えを行い、球根がぎっしり詰まってきたら株分けをするのが理想的です。

このように、鉢のサイズと植え替えのタイミングは、花を咲かせるために欠かせないポイントです。花付きが悪くなったと感じたら、鉢のサイズを確認してみるとよいでしょう。

肥料の与えすぎに注意

ダイヤモンドリリーに肥料を与える際は、量と種類に注意が必要です。必要以上に与えると、かえって花が咲きにくくなることがあります。

ダイヤモンドリリーに肥料を与える際は、量と種類に注意が必要です。必要以上に与えると、かえって花が咲きにくくなることがあります。

特にチッ素を多く含む肥料は、葉を茂らせる作用が強いため、花芽の発育を抑制してしまいます。これにより、葉は元気に伸びているのに、いつまで経っても花が咲かないという状態になります。

例えば、液体肥料を頻繁に与え続けているケースでは、葉は濃い緑でよく育っているものの、花がつかないという悩みが多く見られます。こうした場合は、月に1〜2回程度、リン酸が多めの肥料に切り替えるのが効果的です。

また、肥料をまったく与えないのも問題ですが、与えすぎることで土中のバランスが崩れたり、根を痛めるリスクもあります。与える時期にも注意が必要で、花が咲く前の秋(10月頃)から葉が出始めた頃を目安に施すとよいでしょう。

このように、肥料は適量とタイミングを守ることが重要です。正しい与え方を意識することで、花付きの良い健康な株を育てることができます。

日照不足と置き場所の工夫

日照が足りない環境では、ダイヤモンドリリーは花芽を形成しにくくなります。光合成が十分に行えないと、球根に栄養が蓄えられず、花を咲かせる力が不足するのです。

このような状況を防ぐためには、置き場所の見直しが欠かせません。ダイヤモンドリリーは、基本的に秋から春の間によく日光を浴びることで花芽を作ります。特に10月から4月にかけては、日当たりのよい場所で育てることが理想です。

例えば、屋外で管理している場合は、午前中にしっかり光が当たる東向きのベランダや庭が適しています。一方、室内であれば窓際に置くことで光を確保できますが、遮光カーテンや窓ガラスによって光が弱まることがあるため注意が必要です。

また、夏場は強い直射日光によって葉焼けを起こすことがあります。この時期は、明るい日陰や風通しのよい場所に移動させるのが良い方法です。置き場所を季節に応じて調整することで、光の不足を防ぎ、健康な生育をサポートできます。

地植えでの注意点と対策

ダイヤモンドリリーを地植えにする場合は、鉢植えとは異なる環境管理が求められます。特に気をつけたいのが、排水性と冬の寒さです。

まず、地植えに適した場所としては、水はけの良い土壌で、かつ日当たりの良い場所が基本です。過湿な場所では根が腐りやすく、花付きも悪くなります。そのため、植え付け前に砂や軽石を混ぜて、排水性を高めておくと安心です。

もう一つの重要なポイントは、冬季の防寒対策です。ネリネ(ダイヤモンドリリー)は比較的寒さに弱く、特にサルニエンシス種は霜や氷点下にさらされるとダメージを受けます。比較的温暖な地域でも、寒波が予想される場合は防寒資材で覆うか、地植え自体を避ける方が無難です。

例えば、冬の寒さが厳しい地域では、鉢植えにして寒くなったら室内に取り込む方法が管理しやすく、安全です。地植えは手間がかからない反面、柔軟な対応が難しいため、地域の気候に合った方法を選ぶことが大切です。

ダイヤモンドリリー 花が咲かない時の対処法

夏の管理法と休眠期の対応

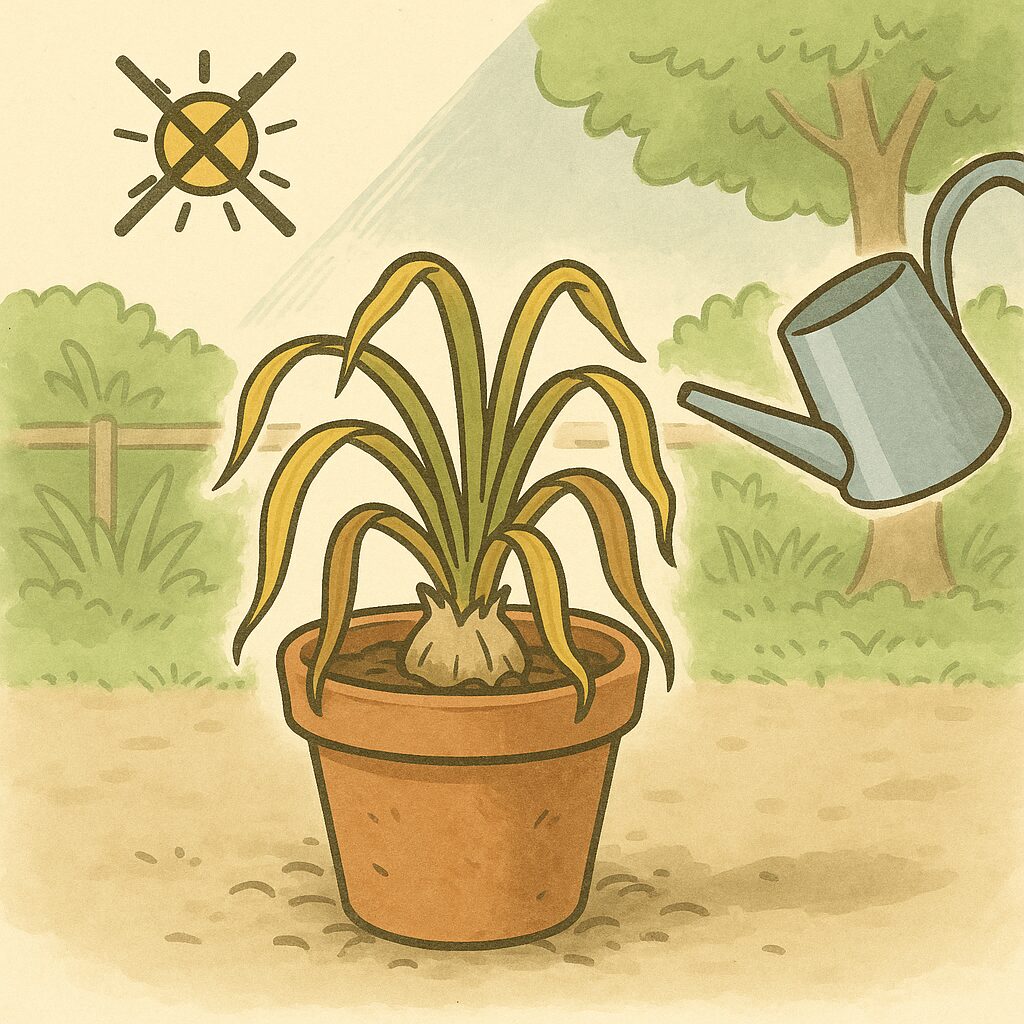

ダイヤモンドリリーは、夏場に休眠する性質を持っています。この時期の管理を誤ると、球根が腐ったり、翌年の花付きが悪くなったりすることがあります。

ダイヤモンドリリーは、夏場に休眠する性質を持っています。この時期の管理を誤ると、球根が腐ったり、翌年の花付きが悪くなったりすることがあります。

休眠期はおおよそ5~6月頃に始まり、葉が黄色く枯れてくることで判別できます。このタイミングで、水やりを徐々に減らしていき、完全に葉が枯れたら水やりは中止しましょう。休眠中に水を与えすぎると、球根が過湿状態になり、腐敗のリスクが高まります。

また、休眠中は直射日光を避け、風通しのよい半日陰で乾かし気味に管理するのが理想的です。特にプラスチック鉢を使っている場合は、熱がこもりやすくなるため、素焼き鉢に替えるのも一つの手段です。

この時期に植え替えや株分けを行うことも可能ですが、根を傷つけないように注意しながら行いましょう。適切に夏の管理を行えば、秋以降の成長がスムーズになり、美しい花を咲かせる準備が整います。

葉が枯れるタイミングと意味

ダイヤモンドリリーの葉が枯れる時期は、植物が次の開花に向けて準備を始める合図です。これは異常ではなく、自然な成長サイクルの一部と考えるべきです。

葉が枯れるのは主に初夏(5月〜6月)頃で、この時期に球根は休眠状態に入ります。植物が葉を落とすことで、地上部の活動を一旦停止し、球根に蓄えた栄養を温存しながら次の開花に備えるのです。この段階で葉が急に黄色くなっても、慌てて取り除く必要はありません。

例えば、葉がまだ緑の状態で無理に切ってしまうと、光合成による栄養の蓄積が不十分となり、翌年の花付きが悪くなることがあります。自然に枯れ落ちるのを待ち、完全に茶色くなったら、付け根から静かに取り除くようにしましょう。

なお、この時期は水やりも控えめにする必要があります。枯れた葉が示すのは「水分を必要としていない」というサインでもあるため、土の表面が乾いていても頻繁に水を与えるのは避けた方が安全です。

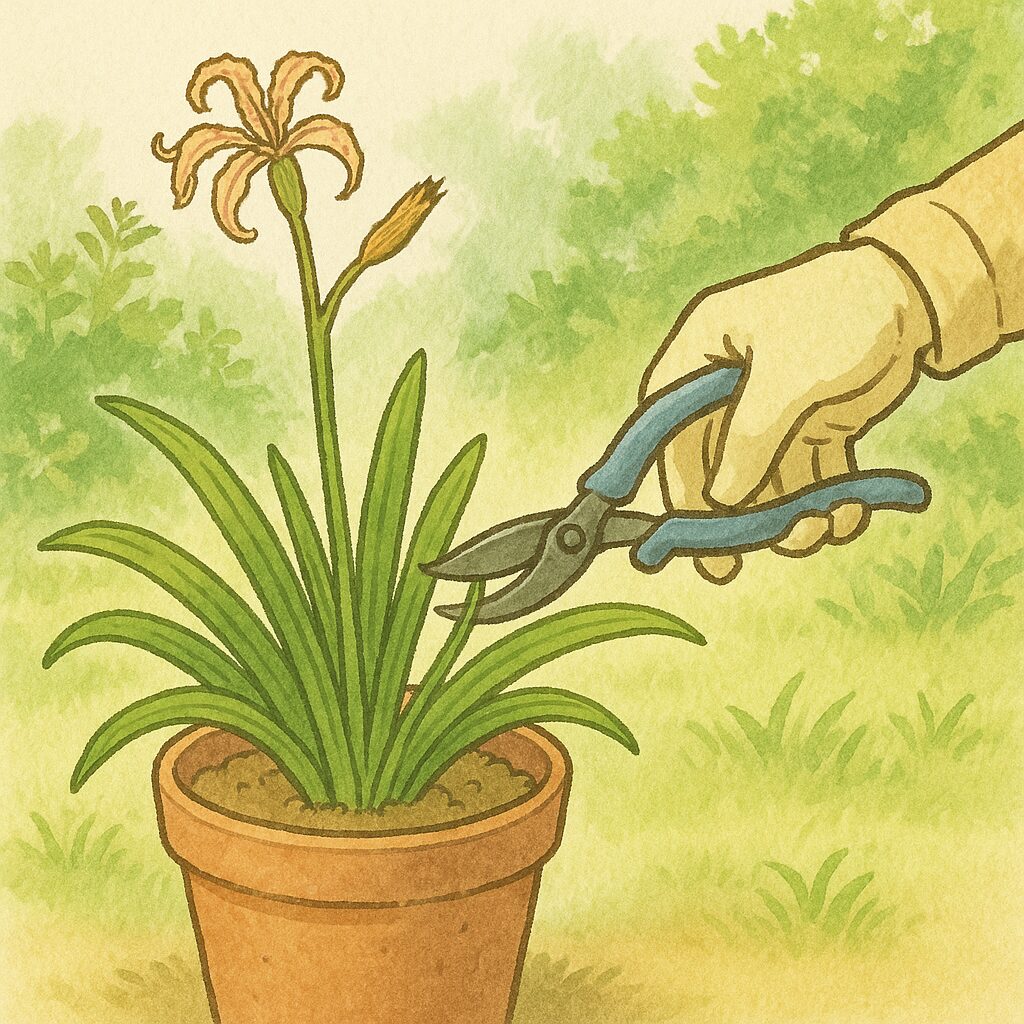

花が終わったらすべき管理

花が咲き終わった後の管理は、次の開花に向けた大切なプロセスです。ここでの対応によって、翌年の花の数や品質に影響が出ることもあります。

花が咲き終わった後の管理は、次の開花に向けた大切なプロセスです。ここでの対応によって、翌年の花の数や品質に影響が出ることもあります。

まず、花がら(咲き終わった花)はそのままにせず、花茎の付け根から切り取りましょう。そのまま放置していると種ができてしまい、球根が疲弊し、次の開花に必要なエネルギーが不足します。花が終わった後は球根に栄養を集中させるためにも、早めの処理が効果的です。

次に重要なのが葉の育成です。前述の通り、葉が出てから枯れるまでの間は、球根に栄養を蓄える大切な時期になります。この期間中は日当たりの良い場所でしっかりと育て、葉に元気があるうちは水やりも続けましょう。

また、花後に「お礼肥」としてごく少量の化成肥料を施すこともできます。ただし、多く与えすぎると葉が茂りすぎてしまい、かえって逆効果になるため、様子を見ながら加減してください。

このような手順をきちんと踏むことで、ダイヤモンドリリーは翌年も美しく花を咲かせることが期待できます。

植えっぱなしでも咲かせるコツ

ダイヤモンドリリーは、必ずしも毎年植え替える必要はありません。適切な環境と管理を行えば、植えっぱなしでも十分に花を咲かせることができます。

ダイヤモンドリリーは、必ずしも毎年植え替える必要はありません。適切な環境と管理を行えば、植えっぱなしでも十分に花を咲かせることができます。

まず大切なのは、鉢のサイズと密度です。球根が鉢いっぱいに詰まるくらいがちょうどよく、やや窮屈な環境の方が花芽がつきやすくなる傾向があります。逆に、ゆとりのある鉢では葉ばかりが茂ってしまい、花が咲きにくくなることがあります。

例えば、3〜4年ほど植え替えずに同じ鉢で育てる場合、毎年の開花期に合わせて「お礼肥」や水やりの管理を丁寧に行うことがポイントになります。休眠期の水やりを控えめにし、夏場は風通しのよい場所で乾かし気味に管理すると、球根が健康を保ちやすくなります。

また、花が咲いた後の花がら摘みや、葉を自然に枯れるまで残すといった基本的なケアも継続することが大切です。これらを習慣化することで、植えっぱなしでも年々安定して花を楽しめるようになります。

株分けの適切なタイミング

ダイヤモンドリリーの株分けは、球根の数が増えすぎて鉢内が混み合ってきたときに行うのが適切です。おおよそ3~4年に一度が目安ですが、鉢の中で根詰まりを起こしていたり、花付きが明らかに悪くなっている場合は早めに対応しましょう。

特に適している時期は休眠期の秋から初冬(10月~12月)です。この時期は葉が枯れ始めており、球根が比較的落ち着いているため、植え替えや分球によるストレスが最小限に抑えられます。

作業をする際は、球根同士が絡み合っている場合があるので、無理に引きはがさずに、根を傷つけないよう注意して分けることが大切です。分けた球根は、小さめの鉢に植え替え、球根の上部が土の表面に少し見える程度に浅く植えるのがポイントです。

株分けは手間がかかる作業ではありますが、球根の健康を保ち、毎年安定して花を咲かせるためには欠かせない管理の一つです。

植え替えの頻度と手順

ダイヤモンドリリーの植え替えは、基本的に3〜4年に1回が目安です。頻繁に行う必要はありませんが、鉢の下から根が飛び出すほど詰まってきたら、植え替えのサインといえます。

時期としては、休眠期である5~6月頃が最も適しています。葉が完全に枯れたのを確認してから作業を始めましょう。植え替えの際は、古い土を軽く払い落とし、傷んだ根や腐った球根を取り除くのが基本です。

用土には、水はけの良い配合土を使います。たとえば、鹿沼土や赤玉土にピートモスやパーライトを混ぜると、通気性と排水性のバランスがとれた環境になります。鉢は大きすぎないものを選び、球根の1/3程度が土から見える浅植えが理想的です。

植え替え後はすぐにたっぷりと水を与えず、数日置いてから控えめに水やりを始めると、根腐れを防ぎやすくなります。適切なタイミングと手順を守ることで、株の健康を保ち、次の開花につなげることができます。

害虫被害が花を妨げることも

花が咲かない原因の一つに、害虫の被害があります。特にダイヤモンドリリーは球根植物であるため、見えない部分への影響に気づきにくく、対処が遅れることがあります。

主に注意すべき害虫には、カイガラムシ、ナメクジ、ダンゴムシなどが挙げられます。これらの害虫は球根や新芽、葉を食害し、株の体力を奪ってしまうため、花を咲かせる余力がなくなることがあります。

例えば、ナメクジは夜間に出てきて葉やつぼみを食べてしまうため、朝になると何者かにかじられた跡が残っていることがあります。一方でカイガラムシは茎や葉に寄生し、養分を吸い取るだけでなく、排泄物がカビを呼ぶこともあります。

これらの害虫を見つけたら、できるだけ早く手で取り除くか、市販の園芸用殺虫剤を使用して対処しましょう。被害を未然に防ぐには、風通しの良い場所で管理し、鉢や周辺を清潔に保つことが基本です。

健康な株を維持するには、こうした細かな観察と早期対応が重要になります。花が咲かない原因が分からないときは、害虫の存在を疑ってみるのも一つの方法です。

ダイヤモンドリリー 花が咲かないときに見直すべきポイントまとめ

肥料のチッ素分が多すぎると葉ばかり育ち花芽がつかない

日照不足により光合成が不十分だと花が咲きにくくなる

鉢が大きすぎると栄養が分散して花芽が形成されにくい

鉢が小さすぎると根詰まりして生育が悪くなる

地植えでは排水性の悪さや寒さによって花付きが悪化する

夏場の過湿が球根を腐らせる原因になる

葉が自然に枯れる前に切ると栄養が球根に届かない

花後の管理不足で翌年の花芽形成に影響が出る

害虫による被害で株が弱り開花しなくなることがある

植え替えや株分けの時期を誤ると回復に時間がかかる