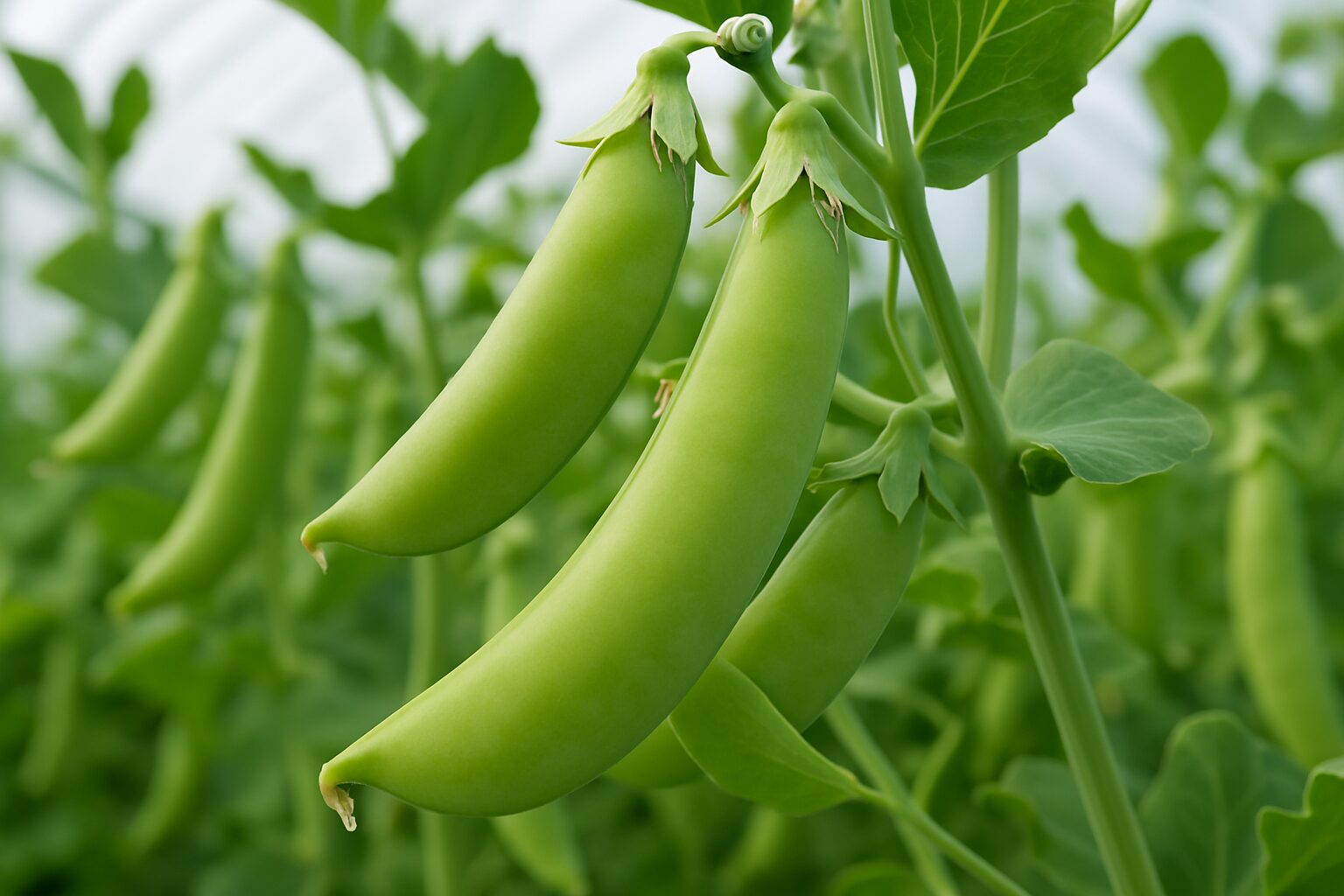

スナップエンドウを育てていて、「なかなか花が咲かない」「葉っぱばかりで花が咲かない」と感じている方は多いのではないでしょうか。春が近づくにつれ、他の野菜が順調に育つ中、スナップエンドウだけが思うように成長せず不安になることもあるかもしれません。この記事では、「スナップエンドウ 花が咲かない」と検索してたどり着いた方に向けて、花が咲く時期の目安や、よくある育て方のミス、つるぼけの対策、育ちが悪いときの改善方法などをわかりやすく解説します。また、枯れる原因や、花が咲いたら注意すべき管理のポイントについても触れていきます。スナップエンドウの元気な花と実を育てるために、ぜひ最後までご覧ください。

スナップエンドウを育てていて、「なかなか花が咲かない」「葉っぱばかりで花が咲かない」と感じている方は多いのではないでしょうか。春が近づくにつれ、他の野菜が順調に育つ中、スナップエンドウだけが思うように成長せず不安になることもあるかもしれません。この記事では、「スナップエンドウ 花が咲かない」と検索してたどり着いた方に向けて、花が咲く時期の目安や、よくある育て方のミス、つるぼけの対策、育ちが悪いときの改善方法などをわかりやすく解説します。また、枯れる原因や、花が咲いたら注意すべき管理のポイントについても触れていきます。スナップエンドウの元気な花と実を育てるために、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

-

花が咲かない原因として考えられる肥料や環境の問題

-

つるぼけや日照不足が開花に与える影響

-

適切な育て方や剪定・摘心のタイミング

-

花が咲いたあとの管理や収穫までの注意点

スナップエンドウ 花が咲かない原因とは?

葉っぱばかりで花が咲かない理由

スナップエンドウを育てていると、茎や葉がよく育っているのに、なかなか花が咲かないことがあります。これは、植物にとって「栄養成長」が優先されてしまっている状態です。つまり、花を咲かせて実をつける「生殖成長」よりも、葉や茎を育てる方向にエネルギーが使われているのです。

この現象は、主に肥料のバランスが悪いときに起こります。特に、窒素(チッ素)成分が多い肥料を使いすぎると、葉や茎はどんどん伸びますが、花芽がつきにくくなります。また、日当たりが不足している場合や、まだ株が十分に育っていない状態でも、同じような症状が見られます。

例えば、まだ15cm程度の若い苗に肥料を与えすぎてしまうと、必要以上に葉が茂ってしまい、花が咲くタイミングを逃すことがあります。また、日照時間が短い場所で育てていると、光合成が不十分で、花芽の形成に必要なエネルギーが足りなくなることもあるのです。

このように、葉ばかりが育ってしまう場合は、肥料の種類や量、日照条件、株の生育状態を見直すことが重要です。特に、リン酸とカリウムをバランスよく含んだ肥料に切り替えることが、花つき改善への一歩になります。

花が咲く時期を正しく知る

スナップエンドウの花が咲かないと心配になりますが、そもそも花が咲く時期を把握していないと、早まった判断をしてしまうことがあります。まずは、花の時期がいつなのかを正しく理解することが大切です。

スナップエンドウは、秋(10~11月頃)に種をまき、寒い冬を越えたあと、春先の3月ごろから徐々に成長を再開します。そして、5月ごろには草丈が1m前後に達し、この頃から花が咲き始めるのが一般的な流れです。

つまり、3月になっても花が見えないからといって慌てる必要はありません。まだ成長段階であり、自然なサイクルの中にある可能性が高いのです。焦って肥料を多く与えると、かえって葉ばかり茂る原因になるため注意が必要です。

加えて、地域の気温や日照条件によって多少前後するため、周囲の畑や栽培歴のある人のタイミングも参考にすると安心です。時期を正確に理解することで、過剰な心配や間違った手入れを避けることができます。

つるぼけが花を妨げることも

スナップエンドウの花がなかなか咲かない原因のひとつに、「つるぼけ」と呼ばれる現象があります。これは、茎やツルばかりが過剰に成長してしまい、花や実が付きにくくなる状態のことです。

スナップエンドウの花がなかなか咲かない原因のひとつに、「つるぼけ」と呼ばれる現象があります。これは、茎やツルばかりが過剰に成長してしまい、花や実が付きにくくなる状態のことです。

つるぼけの主な原因は、窒素を多く含んだ肥料の与えすぎです。窒素は植物の葉や茎を育てるのに効果的ですが、過剰になると「栄養成長」に偏り、花芽の形成が遅れたり止まってしまいます。また、植え付け後すぐに追肥を行うと、まだ花をつける準備ができていない段階で余分な栄養が与えられ、つるぼけを誘発しやすくなります。

さらに、同じ場所で連作を続けていると、土壌中の栄養バランスが崩れ、つるぼけが発生しやすくなる傾向があります。例えば、前年も同じ畑でマメ科の野菜を育てた場合、スナップエンドウに必要なリン酸やカリウムが不足していることがあります。

これを防ぐには、肥料の種類を見直すことが第一歩です。特にリン酸を含む実肥を適切なタイミングで与えることが効果的です。また、連作を避け、土づくりを工夫することで、花つきのよい健全な株を育てることができます。

スナップエンドウの育ちが悪い場合

スナップエンドウの成長が遅かったり、苗がひょろひょろして力強さに欠ける場合は、複数の要因が関係している可能性があります。特に注意したいのが、環境条件と栄養バランスの崩れです。

スナップエンドウの成長が遅かったり、苗がひょろひょろして力強さに欠ける場合は、複数の要因が関係している可能性があります。特に注意したいのが、環境条件と栄養バランスの崩れです。

まず、日照不足は成長不良の大きな要因です。スナップエンドウは日光を好む作物で、1日に少なくとも4〜5時間の日照が必要です。たとえば、家の北側や日陰の多い場所では、光合成が十分に行われず、生育に影響を与える可能性があります。

次に、水はけの悪い土壌も根の発達を妨げます。根が酸素不足に陥ると、養分の吸収がうまくいかず、全体の成長が鈍くなります。排水性を高めるために、腐葉土や川砂を混ぜて土を改善するのも一つの方法です。

肥料についても要注意です。チッ素ばかりが多く、リン酸やカリウムが不足していると、根や花芽の発達が進まず、見た目以上に中身が育っていないことがあります。育ちが悪いと感じたら、光・水・肥料のバランスを確認することから始めましょう。

スナップエンドウの育て方を見直す

スナップエンドウを健やかに育てるには、基本の育て方を丁寧に確認し、適切に管理することが重要です。特に、種まきの時期や支柱立て、間引きといった初期の作業が収穫の質に大きく影響します。

例えば、種まきのタイミングが遅すぎると、冬の寒さに耐えきれず苗が枯れてしまうことがあります。一般的には、10月から11月の気温が安定している時期が適しています。また、冬を越す苗は15cmほどの大きさで止めておくことが望ましく、大きく育ちすぎると寒さに弱くなるという落とし穴もあります。

さらに、間引きをしないまま放置すると、株が混み合って風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなります。適度に間引くことで、1本1本がしっかり根を張り、病気のリスクも軽減できます。

支柱を立てるタイミングも見直したいポイントです。草丈が20cmを超えた頃に支柱を立て、ツルが絡まりやすい環境を整えることで、倒伏を防ぎながら効率的に育てられます。こうした基本を丁寧に見直すことで、安定した生育と収穫につながっていきます。

スナップエンドウ 花が咲かない時の対策

枯れる原因と予防策を確認

スナップエンドウが急に元気を失い、葉がしおれたり茶色く変色するようであれば、何らかの病害や環境ストレスが原因になっている可能性があります。ここでは、特に多い原因とその対策を紹介します。

スナップエンドウが急に元気を失い、葉がしおれたり茶色く変色するようであれば、何らかの病害や環境ストレスが原因になっている可能性があります。ここでは、特に多い原因とその対策を紹介します。

よく見られるのが、うどんこ病や立枯病といった病気です。うどんこ病は葉に白い粉のようなカビが発生し、放置すると枯れてしまう恐れがあります。これは乾燥しすぎた環境で起こりやすいため、土の表面が乾いたら適度に水を与え、湿度を保つように心がけましょう。

立枯病の場合は、根元が黒く変色し、急に萎れてしまう症状が出ます。この病気は連作によって発生しやすく、マメ科を毎年同じ場所で育てると土壌中の病原菌が増えてしまいます。3〜4年周期で栽培場所を変える「輪作」を意識すると予防につながります。

他にも、霜や強風などの自然環境も枯れの要因になります。寒冷地では霜よけの不織布をかぶせる、風が強い地域では風よけネットを設置するなど、物理的な対策も有効です。

病気・気象・肥料すべてに目を向け、症状を早めに察知して対応することが、スナップエンドウを枯れさせないための基本です。

肥料バランスの乱れをチェック

スナップエンドウの花が咲かない場合、真っ先に確認したいのが肥料のバランスです。植物の生長には窒素・リン酸・カリウムの3大栄養素が欠かせませんが、その比率が崩れると、葉ばかり茂って花が咲かなくなることがあります。

特に注意が必要なのが窒素の過剰です。窒素は葉や茎を大きく育てる役割がありますが、与えすぎると「つるぼけ」と呼ばれる状態になり、花芽の形成が後回しにされます。一方、リン酸が不足すると、花のつきが悪くなるうえ、実の成長も不安定になります。

例えば、植え付け直後に多くの肥料を与えてしまうと、まだ根が十分に育っていない状態で栄養を吸収しきれず、窒素過多になってしまうことがあります。このようなときは、速効性の化成肥料ではなく、緩やかに効く有機質肥料などを使うことで、栄養供給を調整しやすくなります。

肥料は「たくさん与えれば良い」というものではありません。必要な時期に、必要な量をバランスよく施すことが、花つきを安定させるコツです。

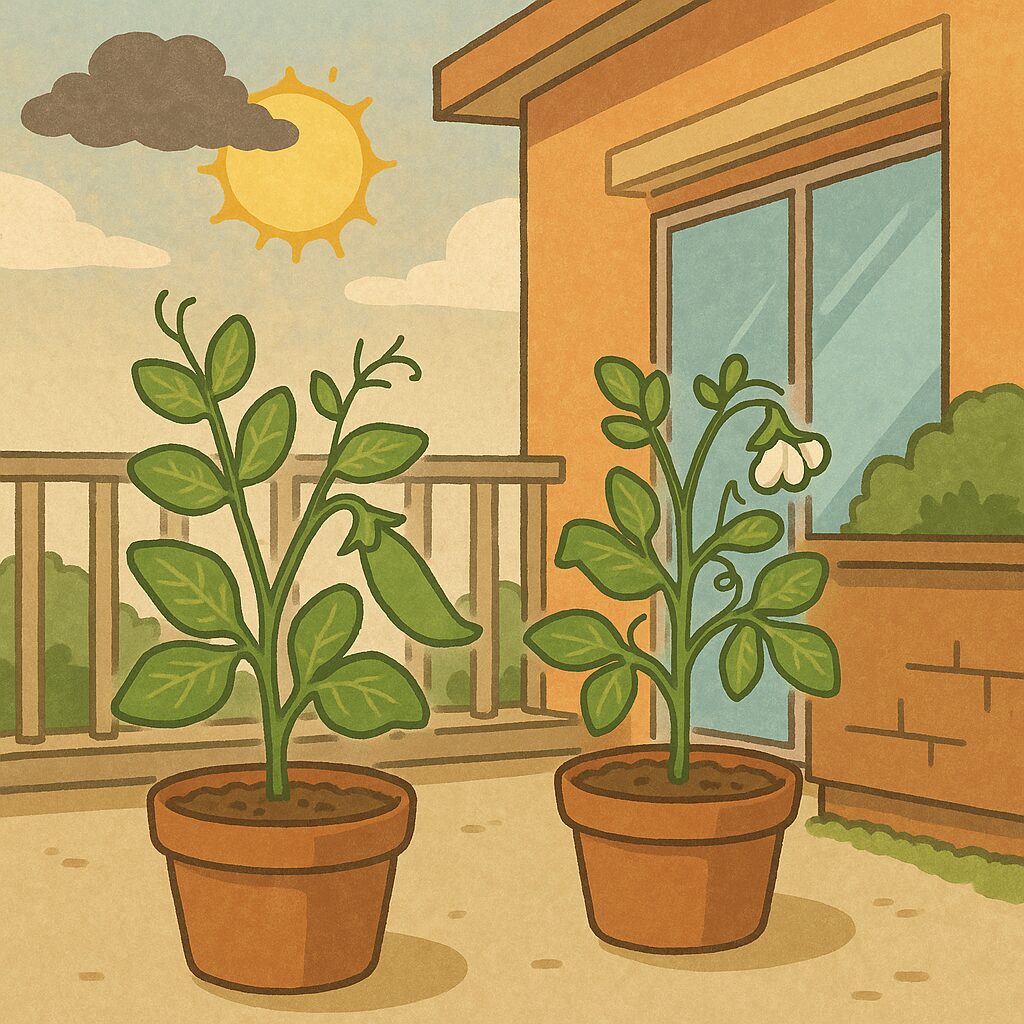

日照不足が開花を妨げる

スナップエンドウにとって、日当たりは非常に重要な要素です。日照時間が不足すると、光合成が十分に行えず、株のエネルギーが不足してしまいます。その結果、花芽の形成が遅れたり、最悪の場合まったく咲かなくなることもあります。

スナップエンドウにとって、日当たりは非常に重要な要素です。日照時間が不足すると、光合成が十分に行えず、株のエネルギーが不足してしまいます。その結果、花芽の形成が遅れたり、最悪の場合まったく咲かなくなることもあります。

特に、ベランダや住宅の影になる場所、冬場で日照時間が短くなる時期には注意が必要です。スナップエンドウは本来、1日に4〜6時間程度の直射日光を必要とする植物です。これを下回ると、茎ばかりが間延びして、花がつかない傾向が強くなります。

例えば、午前中にしか日が当たらない場所で栽培していると、午後からの光合成量が不足し、栄養を十分に作れないことがあります。このようなときは、プランターを移動できるようにする、もしくは反射材を使って光を取り入れるなどの工夫が効果的です。

日照の改善は、成長だけでなく病害の予防にもつながります。風通しとともに、十分な光を確保することで、健康的な株に育てることができます。

剪定や摘心のタイミングを見直す

スナップエンドウの花つきをよくするためには、剪定や摘心(てきしん)のタイミングも見逃せません。これらの作業は、株全体に栄養を行き渡らせるうえで重要ですが、間違った時期や方法で行うと、かえって花芽を減らす原因になります。

摘心とは、ツルの先端や脇芽を切ることで、分枝を促進し、株をコンパクトに保つ手入れです。花芽がつくタイミングを見極めずに摘心してしまうと、まだ成長途中の芽を切ってしまい、花が咲かなくなることもあります。

例えば、3月中旬以降に草丈が50〜60cmを超えている株であれば、頂芽を切ってわき芽の成長を促すのが効果的です。ただし、花芽がすでに形成されている時期に切ってしまうと、次の開花が遅れるか、咲かなくなることがあります。

剪定も同様に、密集しすぎた葉やツルを適度に間引くことで風通しを良くし、光を内部まで届きやすくする目的で行います。ただし、切りすぎると株全体のバランスを崩すため、1回の作業で全体の1〜2割程度にとどめておくのが安心です。

このように、剪定や摘心は「やるべき作業」ではありますが、タイミングと方法を間違えると逆効果になるため、注意して行う必要があります。

花が咲いたら注意すべきポイント

スナップエンドウに花が咲き始めたら、収穫までの重要なステージに入ります。この時期は、実の成長に大きな影響を与えるため、いくつかの点に注意して管理する必要があります。

まず、水分管理が欠かせません。花が咲く頃から実が育つまでの間、株は多くの水分と養分を必要とします。土が乾燥していると、実の肥大が進まず、変形やしぼみの原因になることもあります。表土が乾いてきたら、朝のうちにたっぷりと水を与えるようにしましょう。

また、うどんこ病の発生にも注意が必要です。開花期から収穫期にかけては湿度や気温の変化が大きくなり、病気が出やすい環境になります。白い粉のような斑点が葉に現れたら早めに対処し、予防として重曹水をスプレーするのも効果的です。

風による倒伏にも備えましょう。株が大きく育つ時期は風の影響を受けやすく、支柱やネットがしっかり固定されていないと倒れてしまうことがあります。誘引紐などで丁寧にツルを支柱に固定しておくことで、花や実への負担を減らせます。

このように、花が咲いてからの管理は、実の品質と収穫量を左右する大切な段階です。

つるぼけ防止の施肥方法とは

スナップエンドウを育てるうえで、避けたいのが「つるぼけ」の状態です。これは、茎やツルが異常に伸びてしまい、花や実がほとんどつかない現象のことです。つるぼけを防ぐためには、施肥の内容とタイミングに工夫が必要です。

主な原因は、窒素(チッ素)の過剰供給です。特に、成長初期に窒素肥料を多く与えてしまうと、ツルばかりが伸びてしまい、花芽が形成されにくくなります。このため、植え付け後すぐの追肥は控えめにし、生育状況を見ながら調整していくことが求められます。

一方で、リン酸とカリウムは花や実の成長を助ける栄養素です。これらを多く含んだ「実肥」を、花芽がつき始める時期に与えることで、バランスの取れた成長が期待できます。施肥は根元から少し離れた位置に少量ずつ施すのが基本で、与えすぎないことが大切です。

例えば、3月後半に最初の花が確認できた場合、その頃にリン酸を多く含む液体肥料を水で薄めて与える方法が効果的です。こうした管理を継続することで、ツルの暴走を抑え、花や実をしっかり育てることができます。

収穫までの管理とケアのコツ

スナップエンドウの花が咲いてから実が収穫できるようになるまで、約2〜3週間が目安です。この期間の管理次第で、実の大きさや味、収穫量が大きく変わるため、丁寧なケアが求められます。

収穫直前に行うべきことのひとつは、適切なタイミングの見極めです。さやがふくらみ、しっかりと中の豆が感じられるようになったら収穫の合図です。ただし、さやが固くなる前に収穫しないと、食味が落ちてしまうため、早めの見極めが大切です。

また、収穫が始まっても、株への栄養供給は必要です。前述の通り、追肥は控えめにしながらも、リン酸を中心とした肥料を軽く施すことで、次の実の成長を促します。

収穫中は、株へのダメージにも注意を払う必要があります。ツルを引っ張ったり、無理に実をちぎったりすると、他の実や花に影響を与えてしまうことがあります。はさみを使って丁寧に収穫するよう心がけましょう。

さらに、収穫後の花がら摘みも効果的です。役目を終えた花を取り除くことで、新たな花や実がつきやすくなります。このような細かなケアを続けることで、最後まで質の良いスナップエンドウを育てることが可能になります。

スナップエンドウ 花が咲かないときの主な対処ポイント

-

窒素肥料の与えすぎで栄養成長に偏ることがある

-

リン酸やカリウム不足が花芽の形成を妨げる

-

日照不足により光合成量が足りず開花が遅れる

-

つるぼけはツルの過剰成長により花がつかなくなる

-

成長初期の過剰な追肥はつるぼけを誘発しやすい

-

15cm以下の未熟な苗は開花に至らないことが多い

-

間引き不足や密植は風通しを悪くし病害を招く

-

剪定・摘心のタイミングが悪いと花芽を損なう

-

連作による土壌疲弊が栄養不足や病害の原因になる

-

花後の水分・病気管理が収穫量に直結する