シンビジウムの栽培をしていて「シンビジウム 花が咲かない」と悩んでいる方は少なくありません。葉ばかりが茂ってしまったり、何年育てても花が咲かないといったケースには、いくつかの共通する原因があります。ほったらかしの管理や、間違った植え替え時期、株分け時期の判断ミスなどが、花芽の形成を妨げている可能性も考えられます。

シンビジウムの栽培をしていて「シンビジウム 花が咲かない」と悩んでいる方は少なくありません。葉ばかりが茂ってしまったり、何年育てても花が咲かないといったケースには、いくつかの共通する原因があります。ほったらかしの管理や、間違った植え替え時期、株分け時期の判断ミスなどが、花芽の形成を妨げている可能性も考えられます。

毎年 咲かせるには、適切なタイミングでの葉っぱ切る作業や、光や温度といった環境の見直しが不可欠です。特に花芽 時期には寒暖差と日照のバランスが重要で、花芽が出たらその後のケアが開花の成否を左右します。また、花が終わったら速やかに行うべき管理も、次の花付きに大きく影響します。

この記事では、「シンビジウム 花が咲かない」ときの原因と対策を、初心者にもわかりやすく整理しています。日常の育て方から見直すことで、美しい花を毎年楽しむためのヒントがきっと見つかるはずです。

ポイント

花が咲かない原因として考えられる環境や管理の問題

葉ばかりになる理由とその改善方法

花芽の時期や発生後の適切な育て方

植え替えや株分けの正しいタイミングと方法

シンビジウム 花が咲かない原因とは

葉ばかりが茂ってしまう理由と対策

シンビジウムの栽培で「葉ばかりが茂って花が咲かない」という悩みはよくあるものです。このような状態は、花を咲かせるためのエネルギーが葉の成長に偏ってしまっていることが主な原因です。

葉ばかりが茂る理由には、いくつかの要因が関係しています。まず、鉢が大きすぎる場合には根の成長が優先され、その結果として葉が増えやすくなります。また、日照不足や肥料の与え方にも注意が必要です。特に窒素分の多い肥料を与えすぎると、葉の成長が促進され、花芽が形成されにくくなります。さらに、水やりのタイミングが合っていないと、植物全体のバランスが崩れ、葉のみに栄養が回ってしまうこともあります。

具体的な対策としては、まず鉢のサイズを見直すことが大切です。鉢が大きすぎると感じたら、ひと回り小さい鉢に植え替えてみましょう。次に、日当たりの良い場所に置くことも重要です。室内であれば南向きの窓際など、日照時間が長く確保できる場所を選びます。肥料は、窒素だけでなくリン酸やカリウムもバランスよく含まれたものを選び、時期によって与える量を調整します。春から夏にかけては施肥を行い、秋から冬にかけては控えめにするのが理想です。

このように、シンビジウムが葉ばかりになってしまう背景には複数の管理要素が関わっているため、それぞれの条件を丁寧に見直すことで、花を咲かせるための環境を整えることができます。

ほったらかしで咲かない場合の注意点

シンビジウムは比較的丈夫な植物であり、ある程度放置していても枯れにくい性質を持っています。しかし、放任しすぎると花が咲かなくなるリスクが高まります。いわゆる「ほったらかし状態」は、葉や根の成長には問題がなくても、花芽の形成には大きな悪影響を及ぼします。

放置されているシンビジウムによく見られるのは、鉢の中で根が詰まっている、用土が劣化している、水や肥料の管理が不定期になっているといった状態です。これらの条件が揃うと、植物にとってストレスとなり、花を咲かせる準備が整わなくなってしまいます。特に、長年植え替えをしていない場合や、水やりが不規則な場合には注意が必要です。

こうした状態を避けるためには、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。少なくとも2年に1回は植え替えを行い、根の状態を確認しましょう。その際、古い根や腐った根は取り除き、新しい用土で植え直すことが望ましいです。また、水やりは季節ごとの気温や湿度に応じて調整し、乾燥させすぎないように注意します。特に真夏や真冬は乾燥しやすくなるため、土の表面が乾いたタイミングでしっかり水を与えるようにします。

放置する時間が長いほど、シンビジウムは徐々に元気を失っていきます。大切なのは、目に見える変化がなくても、季節の変わり目には一度状態を確認し、必要に応じて手を加えることです。これを繰り返すことで、花を咲かせる力を維持しやすくなります。

毎年咲かせるには環境管理がカギ

シンビジウムを毎年花で楽しむためには、何よりも「環境の管理」が成功のポイントになります。ただ育てているだけでは花を咲かせ続けるのは難しく、年間を通じた適切な管理が欠かせません。

シンビジウムを毎年花で楽しむためには、何よりも「環境の管理」が成功のポイントになります。ただ育てているだけでは花を咲かせ続けるのは難しく、年間を通じた適切な管理が欠かせません。

特に重要なのは、日照・温度・水分・肥料の4つのバランスです。まず、日当たりが悪い環境では花芽が十分に育ちません。明るい日差しを好む植物であるため、春から秋にかけては屋外の日当たりの良い場所、冬は寒さから守られる窓際などが理想です。次に温度ですが、秋から冬にかけての花芽形成期には、昼と夜の寒暖差が適度にあることが花芽の発育を助けます。

さらに、水分管理も見落とせないポイントです。シンビジウムは乾燥に弱い一方で、水のやりすぎも根腐れの原因になります。そのため、土の表面が乾いたらしっかりと水を与え、鉢皿にたまった水は必ず捨てるようにしましょう。また、肥料の与え方も季節によって調整が必要です。生育期である春から夏にかけては月1回程度、リン酸を含んだ肥料を適量与えますが、9月以降は施肥を止めて、花芽の形成に集中させます。

このように、1年を通して気温や成長段階に応じた細やかな環境管理を行うことで、シンビジウムは健康に育ち、毎年しっかりと花を咲かせることができます。継続した観察とケアが、美しい開花へとつながるのです。

花芽時期に必要な温度と日照

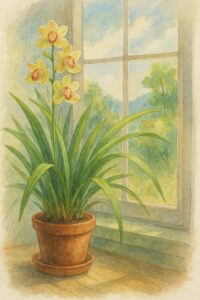

シンビジウムが花をつけるには、花芽が育つ時期に適切な温度と日照を確保することが欠かせません。見た目には健康に育っていても、環境条件が合わなければ花芽は形成されず、結果的に花が咲かなくなってしまいます。

花芽が出始めるのは、早い場合で9月ごろからです。特に秋に入ってからの数週間が、花芽形成にとって非常に重要な時期となります。この時期の管理がうまくいかないと、せっかく伸びてきた新芽も葉芽に切り替わってしまう恐れがあります。

適した温度環境としては、昼間は20℃前後、夜間は10℃程度まで気温が下がるような自然な寒暖差が理想です。この寒暖差が刺激となり、花芽の発生を促すと言われています。もし気温が高すぎたり、逆に急激に寒くなったりすると、植物がストレスを感じて花芽を作りにくくなります。

日照についても見落とせません。シンビジウムはもともと明るい環境を好むため、秋の光をしっかり浴びせることが重要です。ただし、直射日光が強すぎると葉焼けを起こす場合もあるため、寒冷紗などでやや遮光して管理するのが効果的です。

この時期に必要な温度と日照の条件を揃えることが、花芽形成に向けた土台となります。屋外で管理する場合は気温の低下に気を配り、必要に応じて夜間だけ室内に取り込むなど柔軟に対応しましょう。

花芽が出たら行うべき管理とは

シンビジウムに花芽が確認できたら、その後の管理を慎重に行うことが重要です。花芽が出たことは、これまでの環境やケアが適切だった証ですが、そこで気を緩めると途中で花芽が枯れてしまったり、蕾が咲かずに終わってしまったりする可能性があります。

シンビジウムに花芽が確認できたら、その後の管理を慎重に行うことが重要です。花芽が出たことは、これまでの環境やケアが適切だった証ですが、そこで気を緩めると途中で花芽が枯れてしまったり、蕾が咲かずに終わってしまったりする可能性があります。

花芽が育ち始めたら、まず必要になるのは安定した水分の供給です。極端な乾燥状態が続くと、花芽がしおれたり、花が咲かずに脱落してしまうことがあります。土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと水を与え、鉢の底にたまった余分な水はしっかり捨てるようにします。

次に、花茎が伸びてきた段階では支柱を立てて誘引する作業も行いましょう。花茎が自重で倒れたり、曲がった状態で育ってしまうと、美しい花が咲いても見栄えが悪くなります。支柱は花茎の成長に合わせて、数回に分けて固定し直すと自然な形に整いやすくなります。

また、この時期の施肥には注意が必要です。すでに花芽が育っている状態で肥料を与えると、逆に株が疲れてしまい、花に悪影響を及ぼす場合があります。特に窒素分の多い肥料は避け、必要があれば極少量のカリウム中心の肥料に切り替えることが望ましいです。

このように、花芽が出た後の管理は「控えめな施肥」「適切な水やり」「花茎の誘引」がポイントとなります。慎重に見守ることで、花芽は無事に成長し、やがて美しい花を咲かせてくれるでしょう。

シンビジウム 花が咲かない時の育て直し方

花が終わったらすぐ行うべきこと

シンビジウムの花が咲き終わった後は、ただ放置するのではなく、次の開花に向けた管理をすぐに始めることが大切です。花を切るタイミングやその後のケアによって、翌年の成長や花付きに大きな差が出てきます。

シンビジウムの花が咲き終わった後は、ただ放置するのではなく、次の開花に向けた管理をすぐに始めることが大切です。花を切るタイミングやその後のケアによって、翌年の成長や花付きに大きな差が出てきます。

まず最初に行いたいのが、花茎の処理です。花が咲き終わった後もそのままにしておくと、株全体の養分が花茎に奪われてしまい、株が弱ってしまいます。そのため、観賞期間を終えたら、できるだけ早めに花茎を根元から切り取りましょう。その際は必ず消毒したハサミやナイフを使い、病気の感染を防ぐことが必要です。

次に行うべきは施肥です。花後は株にとってエネルギーの回復期間となるため、根の状態や気温を見ながら、緩効性の肥料を少量施します。このときも窒素が多すぎる肥料は避け、バランス型もしくはリン酸中心のものを選びます。

また、花後は環境の見直しにも良いタイミングです。鉢の表面や根元に枯れた葉が溜まっていないかを確認し、風通しの良い場所に移すなどの工夫をすると、株の健康を保ちやすくなります。日当たりも再確認して、これからの生育期に備えた明るい場所へと移動させておきましょう。

このように、花が終わった後にすぐ対応することで、シンビジウムは翌年も健やかに育ち、再び美しい花を咲かせる力を養っていきます。放置せず、すぐに一連のケアを行うことが次の開花への第一歩です。

植え替え時期はいつがベストか

シンビジウムを健やかに育てるうえで、植え替えのタイミングは非常に重要です。適切な時期に植え替えを行うことで、根の状態が改善され、翌年の花付きにも良い影響を与えます。反対に、時期を誤ると成長が鈍くなり、花芽の形成が妨げられることもあります。

植え替えに最適な時期は、一般的に春先の3月から5月にかけてとされています。このタイミングであれば、冬の間に蓄えられたエネルギーが新芽に向かう時期と重なり、植え替え後の負担を最小限に抑えることができます。特に、新芽が2~3センチほど伸び始めた頃が理想です。

この時期に植え替えることで、根が新しい用土にしっかりと活着し、スムーズに成長サイクルへ入ることができます。一方、夏の盛りや真冬は避けた方が無難です。気温が高すぎると根が傷みやすく、低すぎると根の活動が鈍って活着が遅れる可能性があります。

植え替えの際には、鉢のサイズにも注意が必要です。ひと回り大きな蘭用の鉢を選び、根の状態を確認しながら、古くなった部分や腐った部分を清潔なハサミで切り取りましょう。使用する用土には、洋蘭用のバークチップなど、水はけと通気性のよいものを選ぶと効果的です。

このように、春先の植え替えは、シンビジウムにとって新たな生育スタートを切る大切な準備期間です。気温や新芽の様子を見ながら、適切な時期に丁寧な作業を行いましょう。

株分け時期と分け方のポイント

シンビジウムを長く育てていると、鉢の中が根でいっぱいになり、株が混み合ってきます。そんなときに役立つのが「株分け」です。株分けを行うことで株の通気性や根の発育が改善され、花付きも安定しやすくなります。

株分けの適期は、最低気温が10℃以上に安定する4月から5月ごろが目安です。この時期は新芽の成長が始まりつつあり、分けた株が環境に馴染みやすく、負担も軽減できます。寒さが残る時期や真夏の高温期は避けるのが安全です。

分け方の基本は「1株に2~3個のバルブと元気な新芽を残す」ことです。まず鉢から株を丁寧に取り出し、ピンセットなどで古い用土を落とします。その後、清潔なハサミを使って根元に切り込みを入れ、適切なサイズに分けていきます。このとき、黒く変色した根や腐った部分はしっかり取り除いておくことが大切です。

さらに、理想的な組み合わせとしては、「太った古いバルブ」「花を咲かせたバルブ」「これから育つ新芽」の3点がそろう株が健全とされています。このようにバランスの取れたセットを意識することで、分けた後もスムーズに成長してくれる可能性が高くなります。

分けた株は、それぞれ新しい鉢に植え付けましょう。使用する鉢は5~8号鉢程度が扱いやすく、用土は洋蘭用バークなどを使うと水はけがよくて安心です。植え替え直後は直射日光を避け、明るい日陰で数日間慣らすのが理想的です。

株分けは見た目の整理だけでなく、株全体の健康維持にもつながる大切な作業です。適期に行い、不要な負担をかけないよう慎重に進めていきましょう。

葉っぱ切るときの正しい方法

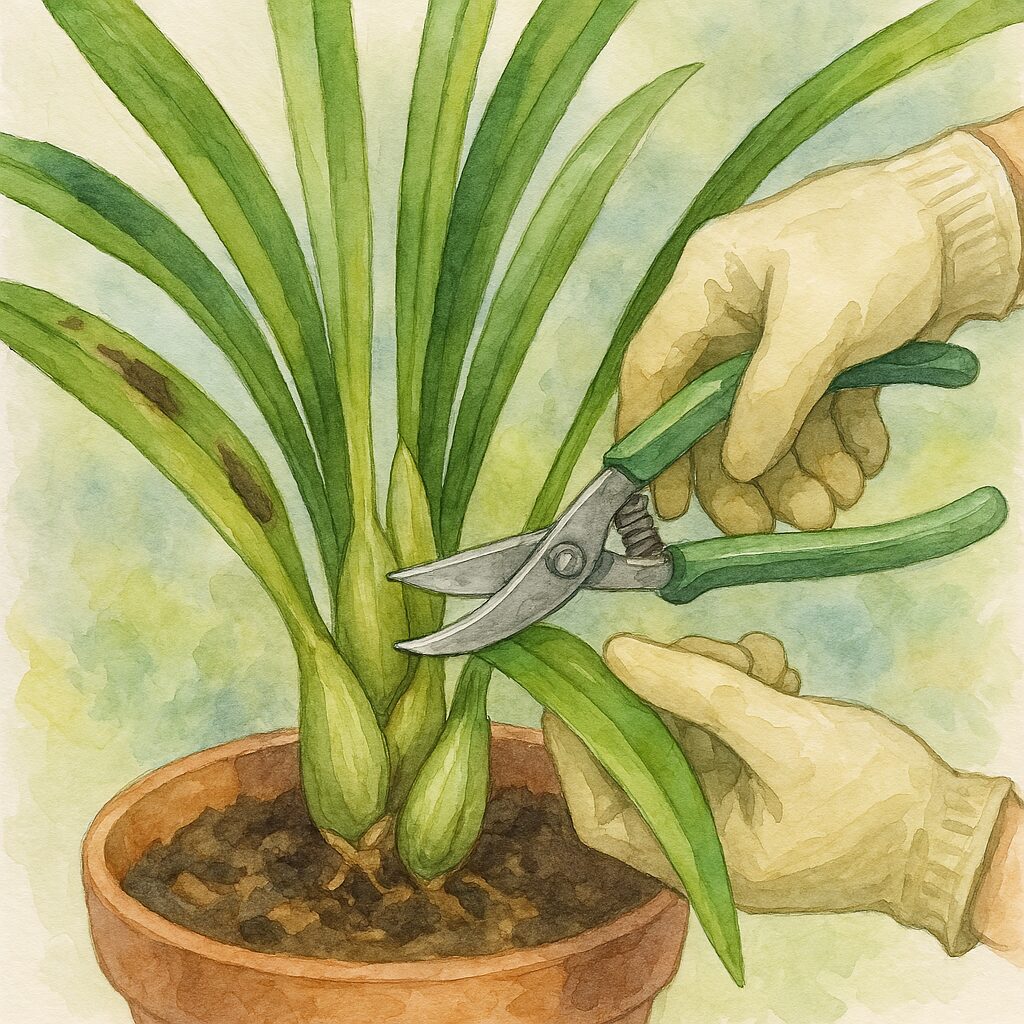

シンビジウムの葉が傷んだり、病斑が出てきたときには、適切に葉を切ることで株の健康を保つことができます。しかし、やみくもに葉を切るのではなく、植物にとって負担にならない方法を取ることが大切です。

シンビジウムの葉が傷んだり、病斑が出てきたときには、適切に葉を切ることで株の健康を保つことができます。しかし、やみくもに葉を切るのではなく、植物にとって負担にならない方法を取ることが大切です。

まず、葉に黒い斑点やにじみのような病気の症状が見られる場合には、早めの対応が求められます。こうした症状がある葉は病気の広がりを防ぐためにも、速やかに取り除きましょう。葉を切るときは、バルブと葉の境目より少し上の位置でカットします。これにより、新しい芽が動きやすくなり、次のバルブに養分が回りやすくなります。

切る際には必ず、清潔なハサミやナイフを使ってください。道具が汚れていると、切り口から雑菌が入りやすく、かえって株を弱らせる原因になります。特に、複数の鉢を管理している場合には、1鉢ごとに消毒する習慣をつけると感染リスクを下げることができます。

また、葉の枚数が極端に多くて風通しが悪くなっている場合や、葉が他のバルブの光を遮っているようなときも、間引く形で数枚切ると効果的です。これによって光の取り込みが改善され、新芽が健やかに育ちやすくなります。

ただし、健康な葉をむやみに切ると株全体の光合成量が減り、生育に支障が出ることがあります。必要な枚数だけ、状態をよく観察して慎重に対応しましょう。

葉を切る作業は、シンビジウムの株のリフレッシュと今後の生育のための重要な手入れです。タイミングと方法を守れば、より元気な株へと導くことができます。

肥料と水やりの見直しポイント

シンビジウムをうまく咲かせるためには、肥料と水やりの管理が非常に重要です。どちらかが過剰でも不足でも、花芽の形成に悪影響を及ぼすため、適切なバランスを保つ必要があります。

まず肥料についてですが、与える時期と内容をきちんと区別することが大切です。シンビジウムの成長期は春から夏にかけてで、この時期にはリン酸やカリウムを含む肥料を月に1回程度施すと効果的です。一方で、花芽が形成される秋以降は施肥を控える必要があります。特に窒素分の多い肥料を与えると、葉ばかりが茂り、肝心の花芽がつきにくくなるため注意が必要です。

水やりについても、年間を通じての調整が必要です。シンビジウムは乾燥に弱い反面、水のやりすぎにも敏感です。土の表面がしっかり乾いてからたっぷり水を与えるのが基本で、特に夏は乾燥しやすいため頻度を高める必要があります。逆に冬場は成長が緩やかになるため、過湿を避ける意味でも水やりの回数を減らすと良いでしょう。

また、受け皿に水がたまったまま放置すると、根が腐ってしまうことがあります。水を与えたあとは、必ず鉢底の水を捨てる習慣をつけておくと安全です。

こうして、季節や株の状態に応じて肥料と水やりの内容を見直すことで、シンビジウムの健康を保ち、花芽の成長をしっかりと促すことができます。

鉢のサイズと根詰まりの関係

シンビジウムが花を咲かせないとき、鉢のサイズと根の状態を見直すことが効果的なケースがあります。鉢の大きさが適切でない場合、根が過密になったり、逆に生育が緩慢になったりして、花芽の発生に悪影響を与えることがあるためです。

根詰まりの状態になると、根が鉢の中で渦を巻くように絡み合い、水分や養分の吸収がうまくできなくなります。さらに、空気の通りが悪くなり、根が呼吸できなくなることで全体の生育が鈍ってしまいます。これは特に長期間植え替えをしていない株でよく見られます。

逆に、鉢が大きすぎても問題が起こることがあります。根が十分に成長しないまま広い空間に放置されることで、養分が土に吸収されたまま植物に届きにくくなり、花芽がつきにくくなります。また、湿気が抜けにくいため、根腐れのリスクも高まります。

このようなトラブルを防ぐには、2年に1回を目安に植え替えを行い、根の状態に応じて鉢のサイズを調整しましょう。目安としては、現在の鉢よりひと回り大きいサイズを選ぶのが理想です。根が詰まっていた場合には、傷んだ根を取り除き、元気な根を整理してから植え直すようにします。

鉢と根の関係を定期的に見直すことは、花を咲かせるための土台作りとも言える大切な作業です。

害虫対策も花を咲かせるカギ

見落とされがちですが、害虫対策もシンビジウムの開花に大きな影響を与える要素のひとつです。虫に弱った株は花芽を作る力が低下し、最悪の場合、蕾が成長せずにしぼんでしまうこともあります。

シンビジウムに発生しやすい害虫のひとつが「ハダニ」です。この虫は特に乾燥した環境で発生しやすく、葉の裏側に細かい擦れたような跡が出るのが特徴です。放置するとどんどん繁殖し、株全体の健康状態を悪化させてしまいます。

このような事態を防ぐには、日頃から葉の裏側を観察し、異変があれば早めに対処することが必要です。ハダニが確認された場合は、ハダニ専用の殺虫剤を使って防除を行います。また、乾燥状態が続かないように、こまめな水やりや霧吹きでの加湿も効果的です。

さらに、風通しが悪い場所では、カビや害虫の発生リスクが高まります。鉢同士の間隔を適度に空け、空気がしっかり循環する環境を整えましょう。

害虫によるストレスを軽減することは、シンビジウムにとって「花を咲かせる余裕を持たせる」ことにもつながります。病害虫に強い株を育てるという意識を持つことで、より長く、美しい花を楽しむことができるようになります。

シンビジウム 花が咲かないときに見直すべき管理ポイント

鉢が大きすぎると根の成長に偏り葉ばかりになる

窒素の多い肥料は葉の成長を促し花芽がつきにくくなる

日照不足は花芽の形成を妨げる大きな要因になる

植え替えを長期間行わないと根詰まりを起こす

花芽の時期には昼夜の寒暖差が重要になる

花芽が出た後は支柱で花茎を誘引し形を整える必要がある

花が終わったらすぐに花茎を切り株の負担を減らす

株分けは4〜5月に行い新芽とバルブの組み合わせを意識する

水やりは乾燥と過湿のバランスを保ち鉢底の水を溜めない

ハダニなどの害虫対策も花の発育に大きく関わる