「メダカが次々死ぬ…」と検索されたあなたは、大切に育てているメダカが毎日死ぬ状況や、突然死や大量死が続き、何が原因なのか分からず不安な気持ちでいるのではないでしょうか。メダカの飼育における失敗や後悔を避けるためには、死ぬ前に見せるサインを見逃さないことが大切です。特に、ビオトープのような自然に近い環境では、目に見えない水質悪化サインが潜んでいることもあります。

また、特定の死ぬ時期があるのか、あるいは死んだふりとの見分け方はどうすればよいのか、疑問は尽きないかもしれません。この記事では、メダカが次々と死んでしまう根本的な原因を、飼育環境や季節ごとに徹底解説します。正しい知識を身につけ、あなたのメダカを守るための具体的な一歩を踏み出しましょう。

ポイント

-

メダカが死ぬ季節・環境ごとの原因

-

死ぬ前に見せるサインと死んだふりの見分け方

-

水質や飼育密度など見直すべきポイント

-

今日から実践できる具体的な予防策と対策

メダカが次々死ぬのはなぜ?環境別の原因

-

毎日死ぬときに考えられる飼育環境

-

突然死や大量死は水質の急変が原因か

-

ビオトープで見落としがちな酸素不足

-

夏と冬で異なるメダカの死亡リスク

-

見逃してはいけない水質悪化サイン

毎日死ぬときに考えられる飼育環境

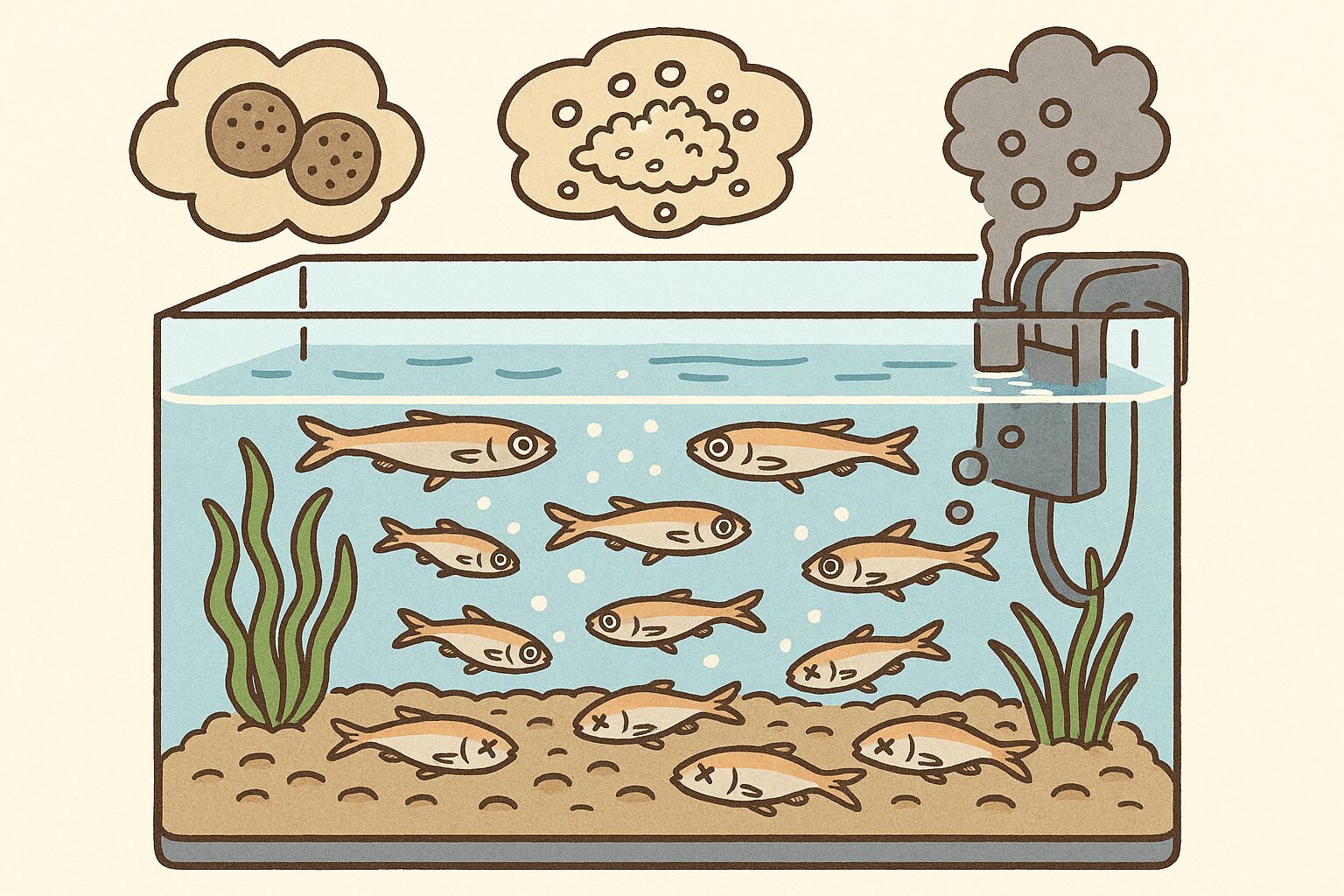

メダカが毎日のように次々と死んでしまう場合、飼育環境に何らかの継続的な問題が潜んでいると考えられます。その中でも特に見直したいのが、「飼育密度」「餌の量」「ろ過能力」の3つのポイントです。

まず、水槽のサイズに対してメダカの数が多すぎる「過密飼育」は、多くのトラブルの引き金になります。メダカは1匹あたり1リットルの水量が目安とされていますが、これを超えると排泄物による水質悪化のスピードが速まり、水中の酸素も不足しがちです。これによりメダカは常にストレスにさらされ、体力のない個体から弱っていきます。

次に、餌の与えすぎも水質を悪化させる大きな要因です。善意からであっても、メダカが5分以内に食べきれないほどの餌を与えると、食べ残しが水底で腐敗し、アンモニアなどの有害物質を発生させます。これが蓄積されると、メダカは中毒症状を起こし、毎日少しずつ死んでいく原因となり得ます。

最後に、フィルターの能力不足も考えられます。適切なろ過装置が設置されていない、あるいはメンテナンスが不十分で目詰まりしていると、水を浄化するバクテリアが十分に機能しません。これらのことから、毎日のようにメダカが死ぬ場合は、まず飼育している数と水量、餌の量、そしてフィルターの状態を点検することが改善への第一歩です。

突然死や大量死は水質の急変が原因か

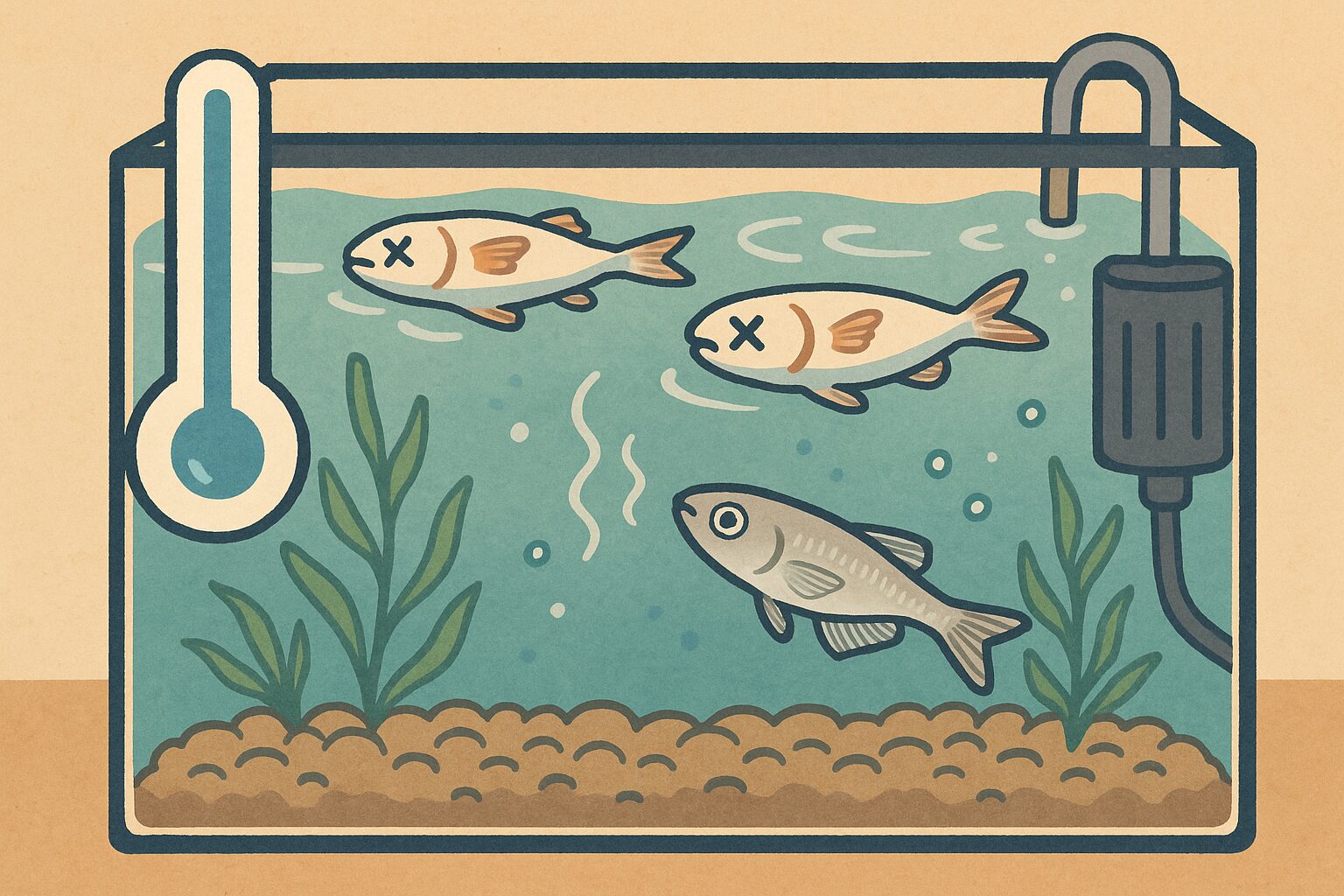

昨日まで元気だったメダカが突然死んでしまったり、水槽内の多くの個体が一度に死んでしまったりした場合、その主な原因は水温や水質の「急激な変化」によるショック症状である可能性が高いです。メダカは比較的丈夫な魚ですが、急な環境変化には非常に弱い側面を持っています。

特に注意が必要なのが、水換えの方法です。水槽の水を一度に大量に交換したり、カルキ抜きをしていない水道水をそのまま使用したりすると、水温やpH(ペーハー)が急激に変動します。例えば、夏場に冷たい水を一気に入れると、メダカは温度ショックで動けなくなったり、最悪の場合は死に至ることがあります。

また、新しいメダカを水槽に迎える際の「水合わせ」が不十分なことも、突然死の典型的な原因です。購入してきたメダカをすぐに水槽に放つと、元の水と新しい水槽の水質の違いに対応できず、pHショックを起こしてしまいます。

これらの悲劇を防ぐためには、水換えは全体の3分の1程度の量に留め、新しい水は必ず元の水槽の水温に合わせてからゆっくりと注ぐことが大切です。新しいメダカを迎える際は、30分から1時間ほどかけて、少しずつ水槽の水を混ぜて慣らしていく「水合わせ」を丁寧に行う必要があります。このように、急な変化を避ける管理が、突然死や大量死を防ぐ鍵となります。

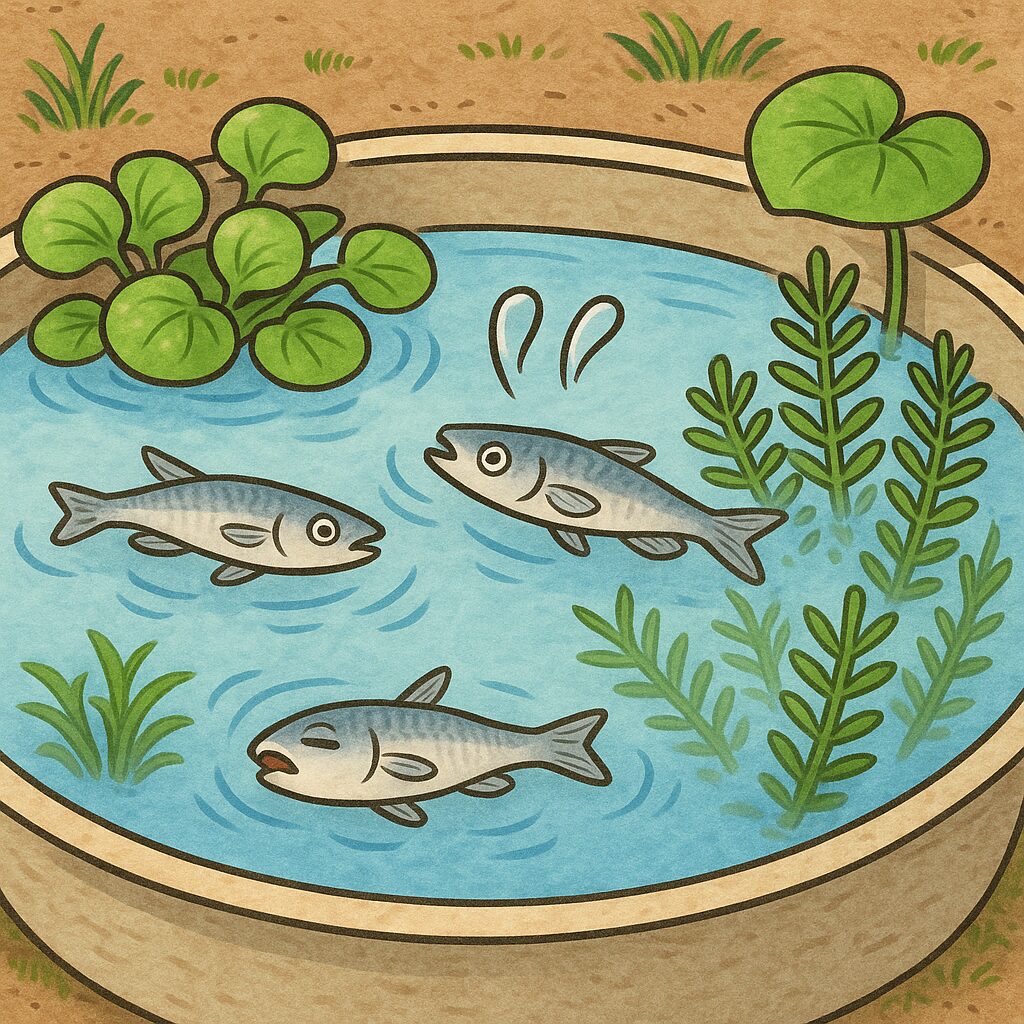

ビオトープで見落としがちな酸素不足

自然の生態系を再現したビオトープは、メダカにとって魅力的な環境ですが、その一方で管理が難しく、特に「酸素不足」が原因で次々と死んでしまうケースが少なくありません。水槽飼育と異なり、エアレーションを設置しないことが多いため、水中の酸素濃度は常に変動しています。

酸素不足が最も起こりやすいのは、植物プランクトンや水草が光合成を停止する夜間から明け方にかけてです。日中は光合成によって酸素が供給されますが、夜間はメダカだけでなく、水草や微生物も酸素を消費するため、水中の酸素濃度が著しく低下します。特に、水温が高くなり酸素が水に溶け込みにくくなる夏場の夜は、酸欠のリスクが非常に高まります。メダカが水面で口をパクパクさせる「鼻上げ」行動は、この酸欠のサインです。

また、アオコなどの植物プランクトンが異常発生した後に、それらが一斉に枯死することも危険です。枯れたプランクトンがバクテリアによって分解される際に、大量の酸素が消費され、急激な酸欠状態を引き起こすことがあります。

対策としては、過密飼育を避けてメダカ一匹あたりの酸素消費量を抑えることが基本です。加えて、ホテイアオイなどの浮草を適度に入れることで日中の酸素供給を助けつつ、強い日差しを遮る効果も期待できます。ただし、浮草が水面を覆い尽くすと、かえって空気中の酸素が水に溶け込むのを妨げるため、定期的に間引くことが大切です。

夏と冬で異なるメダカの死亡リスク

メダカが次々と死んでしまう原因は、季節によって大きく異なります。特に気温が極端になる夏と冬は、それぞれ特有のリスクがあり、対策も変わってきます。

夏の主な死亡原因と対策

夏にメダカが死ぬ最大の理由は「高水温」とその影響によるものです。直射日光が当たる場所に容器を置いていると、水温が40℃近くまで上昇することもあり、メダカは体力を著しく消耗します。さらに、高水温は水中に溶け込む酸素の量を減少させ、餌の食べ残しやフンから発生するアンモニアの毒性を強めるなど、水質悪化を加速させます。

冬の主な死亡原因と対策

一方、冬の主な死亡原因は「低水温」とそれに伴う問題です。水深が浅い容器では、水が完全に凍結してメダカが凍死するリスクがあります。また、メダカは冬眠して越冬しますが、秋の間に十分な栄養を蓄えられていないと、冬眠中に体力が尽きて死んでしまうことがあります。日照不足による体調不良も無視できません。

これらの季節特有のリスクを理解し、適切な対策を講じることが、メダカを健康に飼育する上で不可欠です。

見逃してはいけない水質悪化サイン

メダカの飼育において、水質の悪化は最も警戒すべき問題の一つです。水は透明に見えても、目に見えない有害物質が蓄積していることがあり、これがメダカが次々と死ぬ原因になります。特に注意すべきは、メダカの排泄物や餌の食べ残しから発生する「アンモニア」や「亜硝酸」です。

これらの物質は毒性が非常に高く、一定の濃度を超えるとメダカは中毒症状を起こし、最終的には死に至ります。室内水槽のように水の循環が限られた環境では、これらの有害物質が蓄積しやすい傾向があります。

水質悪化のサインは、水の見た目だけでは判断が難しい場合があります。もちろん、水が白く濁ったり、嫌な臭いがしたりするのは明らかな悪化のサインです。しかし、それ以前にメダカの行動に変化が現れることが多くあります。

行動でわかる水質悪化サイン

-

動きが鈍くなる:以前より元気がなく、水底でじっとしている時間が増える。

-

食欲が落ちる:いつもはすぐに寄ってくる餌に反応しなくなる。

-

体をこすりつける:水草や壁に体をこすりつけるような仕草を見せる。これは、水質の変化による不快感や、寄生虫の発生を示唆している場合があります。

-

鼻上げ行動:前述の通り、水面で口をパクパクさせる行動は、酸欠だけでなくアンモニア中毒のサインでもあります。

これらのサインに気づくためには、日々の観察が何よりも大切です。少しでも「いつもと違う」と感じたら、水質が悪化している可能性を疑いましょう。市販されている水質試験薬を使えば、アンモニアや亜硝酸の濃度を数値で確認できるため、定期的にチェックする習慣をつけることをお勧めします。

メダカが次々死ぬのを止めるための観察と対策

-

メダカが見せる死ぬ前のSOS行動

-

死んだふりの見分け方とそっとしておく理由

-

エラの動きで判断するメダカが死んだサイン

-

寿命が近いメダカが死ぬ時期の様子

-

水温と水質の急変によるショック死

メダカが見せる死ぬ前のSOS行動

メダカは体調が著しく悪化したり、死が近づいたりすると、特定の行動や外見の変化を見せることがあります。これらのSOSサインに早期に気づくことができれば、環境を改善することで救える命があるかもしれません。

最も分かりやすいサインの一つが、泳ぎ方の異常です。健康なメダカはスイスイと安定して泳ぎますが、体調を崩すと、体をくねらせて不安定に泳いだり、くるくると回転したり、あるいは水底に沈んだままほとんど動かなくなったりします。特に、体を横に倒して沈んでいる状態は非常に危険な兆候です。

また、外見にも変化が現れます。体が極端に痩せて背中が骨張って見える「痩せ細り」は、病気や栄養不良が進行している証拠です。体色が本来の色を失って白っぽくなったり、黒ずんだりするのも、強いストレスや内臓疾患が考えられます。

さらに、他のメダカの群れから離れて一匹だけでじっとしている場合も注意が必要です。これは体力の低下や病気により、群れについていけなくなった状態を示しています。これらのサインが見られたら、まずはその個体を別の容器に隔離し、塩水浴(0.5%濃度が目安)などで体力の回復を試みるとともに、元の水槽の環境に問題がないか総点検することが大切です。

死んだふりの見分け方とそっとしておく理由

水底でじっと動かないメダカを見つけると、すぐに「死んでしまった」と判断してしまいがちですが、実際には「死んだふり」のように見える状態で、まだ生きているケースがあります。これを正しく見分けることが、メダカの命を救うことにつながります。

この「死んだふり」に見える状態は、主に水温や水質の急変による「ショック症状」が原因で起こります。例えば、水換えの際に冷たい水を急に入れたことによる温度ショックや、新しい水槽への移動時のpHショックなどで、メダカは一時的に動けなくなってしまうのです。これは、極度のストレスから身を守るための一種の防御反応や休息状態と考えられています。

死んだふりかどうかの見分け方

見分ける最も確実なポイントは「エラの動き」です。メダカが横たわって動かなくても、エラがかすかに動いていれば、まだ呼吸をしており生きています。目を凝らして注意深く観察してみてください。また、スポイトなどで優しく水流を当ててみたときに、わずかでも反応すれば生きている可能性が高いです。

この状態のメダカを発見した場合、慌てて網でつついたり、容器を激しく揺らしたりするのは逆効果です。さらなるストレスを与え、回復できるはずだった体力を奪ってしまいます。まずはそっとしておき、水温や水質が安定するのを待つのが最善の策です。数時間から半日ほどで、自力で回復して泳ぎ始めることも少なくありません。

エラの動きで判断するメダカが死んだサイン

前述の通り、メダカが生きているか死んでいるかを見分ける上で、最も確実な指標となるのが「エラの動き」です。メダカが水底で横たわっていたり、逆さまになって浮いていたりして、一見すると死んでいるように見えても、最終的な判断はエラの観察によって行うべきです。

生きているメダカは、たとえショック症状で動けなくなっていても、生命を維持するために呼吸を続けています。そのため、エラはわずかながらも周期的に開閉を繰り返しています。この動きを確認できれば、まだ回復の見込みがあると考えられます。

一方、死んでしまったメダカは、当然ながら呼吸活動が完全に停止します。エラの動きが一切見られず、しばらく時間を置いて観察しても全く動く気配がない場合は、残念ながら死んでしまったと判断せざるを得ません。手で触れてみても何の反応も示さないことも、死んだサインの一つです。

死を確認した場合は、他のメダカへの影響を避けるためにも、速やかに遺体を水槽から取り除く必要があります。死骸を放置すると、水中で腐敗が始まり、水質を急激に悪化させる原因となります。また、もし死因が病気であった場合、他の健康なメダカに病原体が蔓延するリスクも高まります。したがって、死んだサインを正確に判断し、迅速に対処することが、残されたメダカを守るための重要な管理作業となります。

寿命が近いメダカが死ぬ時期の様子

メダカが死んでしまう原因は病気や環境の悪化だけではなく、寿命による自然な死もあります。飼育環境下でのメダカの寿命は、一般的に2年から3年ほどとされています。大切に飼育していても、この時期を迎えると、徐々に老いのサインを見せ始めます。

寿命が近づいたメダカは、まず外見に変化が現れやすくなります。背中が少し曲がってきたり、若い頃のような体の張りが失われ、全体的に痩せて見えたりすることがあります。泳ぐ力も衰え、以前のように活発に泳ぎ回ることは少なくなり、水底や水草の陰でじっとしている時間が増加します。

また、老化によって体力や免疫力も低下するため、若いメダカであれば耐えられるようなわずかな水質や水温の変化にも対応できなくなり、それが引き金となって体調を崩しやすくなります。特に、水温が大きく変動する季節の変わり目(春先や晩秋)は、老いたメダカにとって大きな負担となり、この時期に寿命を迎えるケースが多く見られます。

これは病気による死とは異なり、避けることのできない自然の摂理です。もし飼育しているメダカが2年以上経過し、上記のような老いのサインを見せ始めたら、それは寿命が近いという合図かもしれません。その場合は、できるだけ穏やかでストレスのない環境を提供し、静かに最期の時を見守ってあげることが、飼い主としてできる最後の愛情と言えるでしょう。

水温と水質の急変によるショック死

メダカが次々と死んでしまう原因の中で、特に初心者が陥りやすいのが「水温」と「水質」の急変によるショック死です。メダカは本来、幅広い環境に適応できる丈夫な魚ですが、それはあくまでも変化が緩やかである場合に限られます。急激な変化は、メダカの体に深刻なダメージを与えてしまいます。

温度ショックのリスク

最も一般的な例が、水換え時の温度ショックです。特に夏場に、高温になった水槽へ冷たい水道水をそのまま足したり、冬場に暖房の効いた部屋の水槽へ冷たい水を入れたりすると、数度の温度差でもメダカはショック状態に陥ります。これにより、動きが極端に鈍くなったり、消化不良を起こしたり、最悪の場合は死に至ります。水換えや足し水をする際は、必ず元の飼育水と温度を合わせた水を使うことが鉄則です。

pHショックのリスク

水質の急変で起こるのが「pHショック」です。pHとは水の酸性・アルカリ性を示す指標で、メダカは中性付近(pH6.5~7.5)を好みます。水道水のpHは地域によって異なり、また水槽内の水も時間の経過とともに変化します。このpHが大きく異なる水を一度に大量に交換すると、メダカは浸透圧の調整が追いつかず、体調を崩してしまいます。

これを防ぐためには、水換えは一度に全量ではなく3分の1程度に留めること、そして新しい魚を導入する際は、元の水と新しい水槽の水を少しずつ混ぜて慣らす「水合わせ」を丁寧に行うことが、ショック死を防ぐ上で極めて重要です。

メダカが次々死ぬ連鎖を断ち切る総まとめ

この記事では、メダカが次々と死んでしまう様々な原因と、その対策について解説してきました。最後に、大切なメダカを守るための重要なポイントをまとめます。

-

メダカの死因は季節、飼育環境、管理方法など多岐にわたる

-

夏は高水温による体力消耗と酸欠、水質悪化に注意する

-

冬は水の凍結や越冬のための栄養不足が主な死因となる

-

ビオトープでは夜間の酸欠やプランクトンの増減がリスクになる

-

室内飼育ではアンモニア中毒や病気の蔓延に警戒が必要

-

毎日死ぬ場合は過密飼育や餌の与えすぎをまず疑う

-

突然死や大量死は水温や水質の急変によるショック症状が考えられる

-

水面で口をパクパクさせる「鼻上げ」は酸欠や水質悪化のサイン

-

泳ぎ方がおかしい、痩せてきたなどの変化は死ぬ前のSOS行動

-

水底で動かない場合でもエラが動いていれば死んだふりの可能性がある

-

死んだふりの個体はストレスを与えずそっと見守ることが大切

-

エラの動きが完全に停止したら死んだサインと判断し速やかに取り除く

-

寿命は2~3年で、老いたメダカは季節の変わり目に死ぬ時期を迎えやすい

-

水換えは一度に3分の1程度にし、必ず水温を合わせる

-

新しいメダカを迎える際は「水合わせ」を丁寧に行いショック死を防ぐ