メダカのお腹がパンパンに膨らんでしまうと、原因が分からず不安になりますよね。過抱卵、腹水病、便秘など、原因によって対処法は異なります。この記事では、メダカのお腹が膨れる原因を詳しく解説し、症状別の対策、日々のケア方法まで、初心者にもわかりやすくご紹介します。

メダカのお腹がパンパンに膨らんでしまうと、原因が分からず不安になりますよね。過抱卵、腹水病、便秘など、原因によって対処法は異なります。この記事では、メダカのお腹が膨れる原因を詳しく解説し、症状別の対策、日々のケア方法まで、初心者にもわかりやすくご紹介します。

ポイント

お腹が膨れる原因の種類と特徴

各症状に応じた具体的な対処法

健康を保つための飼育環境の整え方

症状悪化時の応急処置と予防策

メダカのお腹がパンパンになる原因をチェック!

過抱卵:卵詰まりの症状と対策

メダカの過抱卵は、メスが卵を体内に保持しすぎて、通常よりもお腹が大きく膨らんでしまう状態を指します。これは、排卵がうまくいかなかったり、産卵に適した環境が整っていなかったりすることが原因で起こります。見た目には、お腹が不自然に大きく、張り詰めたように見えるのが特徴です。元気や食欲がなくなり、水底でじっとしている時間が増えることもあります。ひどい場合には、泳ぎ方が不自然になったり、呼吸が荒くなったりすることもあります。

過抱卵への対策としては、まずはメダカが安心して産卵できる環境を整えることが重要です。水温を25~28℃程度に保ち、水草や産卵床を用意して、メダカが卵を産みやすいように工夫しましょう。また、オスと一緒に飼育することで、メスの産卵を促す効果も期待できます。もし、数日経っても症状が改善しない場合は、獣医さんに相談することも検討しましょう。綿棒などで優しく卵を押し出す方法もありますが、これは非常にデリケートな作業なので、専門家の指導のもとで行うようにしてください。無理に行うと、メダカを傷つけてしまう可能性があります。

日頃からメダカの状態をよく観察し、早期に異変に気づくことが大切です。過抱卵は、放置するとメダカの健康を大きく損なう可能性があるため、適切な対応を心がけましょう。

腹水病:感染症の疑いと治療法

腹水病は、メダカの内臓機能が低下し、腹腔内に液体が溜まってしまう病気です。細菌感染やウイルス感染、寄生虫などが原因となることがあります。症状としては、お腹が異常に膨らむだけでなく、鱗が逆立ったり、目が飛び出したりすることがあります。また、動きが鈍くなり、食欲不振になることもあります。腹水病は、他の病気と比べて進行が早く、発見が遅れると治療が難しくなるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。

治療法としては、まず原因となっている病原体を特定する必要がありますが、家庭での特定は困難なため、獣医さんに相談するのが一般的です。初期段階であれば、薬浴や塩水浴が効果的な場合があります。薬浴には、市販の魚病薬(グリーンFゴールドなど)を使用し、塩水浴は、0.5%程度の塩水にメダカを浸します。ただし、薬浴や塩水浴は、メダカに負担がかかるため、慎重に行う必要があります。水質の悪化も腹水病の原因となるため、水換えをこまめに行い、清潔な飼育環境を保つようにしましょう。

腹水病は、感染力が強い場合もあるため、発症したメダカは隔離し、他のメダカへの感染を防ぐことが重要です。また、水槽や飼育器具を消毒し、再発防止に努めましょう。日頃からメダカの状態をよく観察し、早期に異変に気づくことが大切です。腹水病は、放置すると命に関わる病気なので、適切な対応を心がけましょう。

便秘:消化不良の改善策

メダカも人間と同じように便秘になることがあります。便秘とは、排泄がスムーズに行われず、腸内に便が溜まってしまう状態です。メダカの場合、お腹が少し膨らみ、排泄物が見られない、または非常に少ないといった症状が見られます。便秘の原因としては、エサの与えすぎや消化不良、水質の悪化などが考えられます。特に、乾燥飼料ばかりを与えていると、消化不良を起こしやすいため、注意が必要です。

メダカも人間と同じように便秘になることがあります。便秘とは、排泄がスムーズに行われず、腸内に便が溜まってしまう状態です。メダカの場合、お腹が少し膨らみ、排泄物が見られない、または非常に少ないといった症状が見られます。便秘の原因としては、エサの与えすぎや消化不良、水質の悪化などが考えられます。特に、乾燥飼料ばかりを与えていると、消化不良を起こしやすいため、注意が必要です。

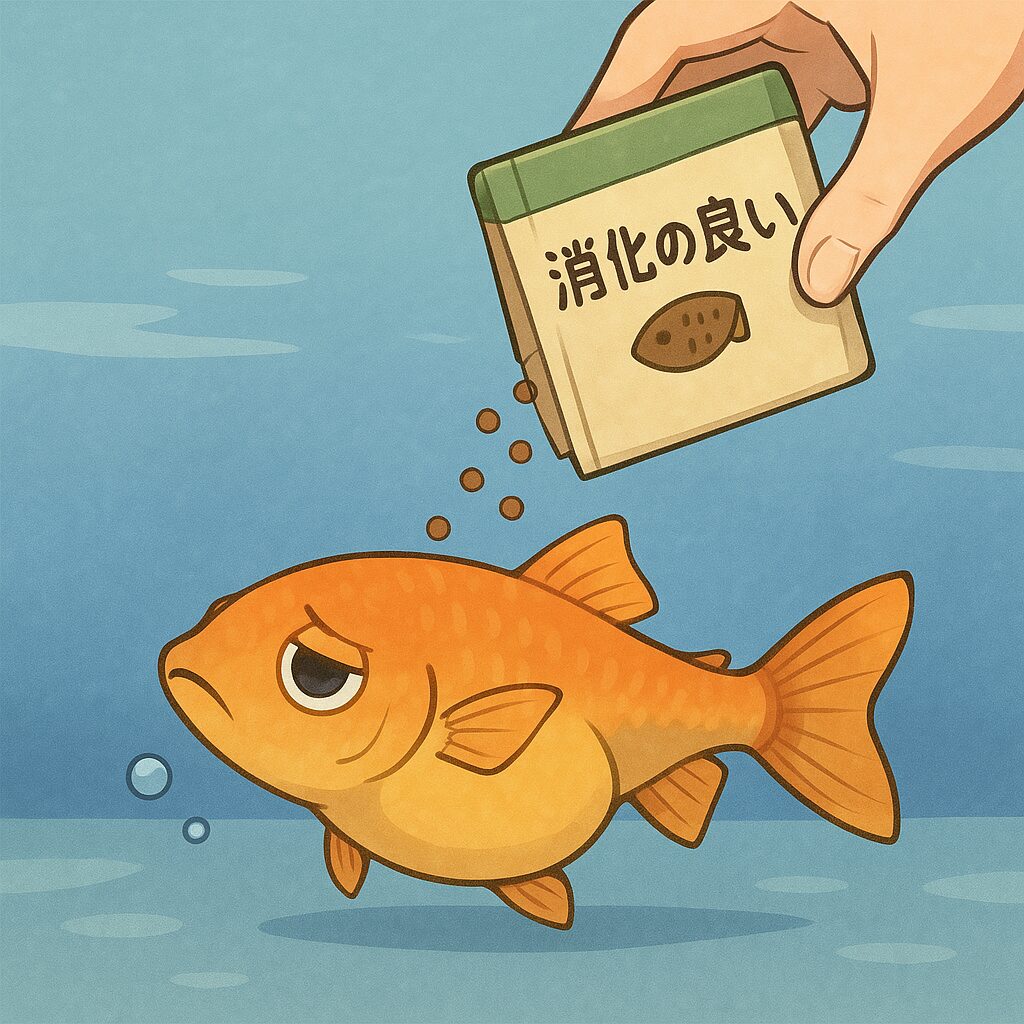

便秘の改善策としては、まずエサの与え方を見直すことが重要です。エサの量を減らし、消化の良いエサを与えるようにしましょう。市販のメダカ用エサの中には、消化を助ける成分が含まれているものもあります。また、水ミジンコなどの生餌は、消化しやすく、便秘解消に効果的です。水質の悪化も便秘の原因となるため、定期的な水換えを行い、清潔な飼育環境を保つようにしましょう。水温を少し高めに設定することも、消化を促進する効果があります。

便秘がひどい場合は、塩水浴も効果的な場合があります。0.5%程度の塩水にメダカを浸すことで、腸の働きを活発にし、排泄を促す効果が期待できます。ただし、塩水浴は、メダカに負担がかかるため、短時間で行うようにしましょう。日頃からメダカの状態をよく観察し、便秘にならないように、エサの与え方や水質管理に気を配ることが大切です。便秘は、放置すると体調を崩す原因となるため、適切な対応を心がけましょう。

メダカが快適に過ごせる飼育環境とは?

水質管理:定期的な水換えで清潔な環境を

メダカにとって、水質は健康を維持するために非常に重要な要素です。水が汚れていると、病気にかかりやすくなったり、体調を崩したりする原因となります。そのため、定期的な水換えを行い、常に清潔な水質を保つことが大切です。水換えの頻度は、飼育環境やメダカの数によって異なりますが、一般的には週に1回、水槽の1/3程度の水を交換するのが目安です。

メダカにとって、水質は健康を維持するために非常に重要な要素です。水が汚れていると、病気にかかりやすくなったり、体調を崩したりする原因となります。そのため、定期的な水換えを行い、常に清潔な水質を保つことが大切です。水換えの頻度は、飼育環境やメダカの数によって異なりますが、一般的には週に1回、水槽の1/3程度の水を交換するのが目安です。

水換えを行う際は、水道水をそのまま使用するのではなく、カルキ抜きを行った水を使用するようにしましょう。カルキは、メダカにとって有害な物質であり、体調を崩す原因となります。市販のカルキ抜き剤を使用するか、汲み置きした水を日光に当てることで、カルキを抜くことができます。また、水換えの際は、水温を合わせることも重要です。水温が急激に変化すると、メダカに大きな負担がかかり、体調を崩してしまう可能性があります。新しい水を入れる際は、水温計で温度を確認し、水槽内の水温とできるだけ近い温度の水を使用するようにしましょう。

水換えは、メダカの健康を維持するために欠かせない作業です。定期的に水換えを行い、常に清潔な飼育環境を保つように心がけましょう。水換えを怠ると、水質が悪化し、メダカが病気にかかりやすくなるだけでなく、最悪の場合、死んでしまうこともあります。メダカが快適に過ごせるように、適切な水質管理を行いましょう。

水温管理:急激な温度変化を避けて安定を

メダカは変温動物であり、水温の変化に敏感です。急激な温度変化は、メダカに大きなストレスを与え、体調を崩す原因となります。そのため、水温を一定に保ち、急激な温度変化を避けることが大切です。理想的な水温は、20~28℃程度です。夏場は水温が上がりすぎないように、冬場は水温が下がりすぎないように、適切な対策を講じる必要があります。

夏場は、直射日光を避け、風通しの良い場所に水槽を設置するか、冷却ファンを使用することで、水温の上昇を抑えることができます。また、水槽用のクーラーを使用すれば、水温を一定に保つことができます。冬場は、水槽用ヒーターを使用することで、水温の低下を防ぐことができます。ヒーターは、サーモスタット付きのものを使用し、水温を一定に保つようにしましょう。水温計を設置し、常に水温を確認することも重要です。

水温管理を怠ると、メダカが体調を崩し、病気にかかりやすくなるだけでなく、最悪の場合、死んでしまうこともあります。メダカが快適に過ごせるように、適切な水温管理を行いましょう。特に、夏場や冬場は、水温の変化に注意し、適切な対策を講じることが大切です。日頃から水温をチェックし、急激な温度変化がないように注意しましょう。

ストレス軽減:隠れ家や適切な飼育密度を

メダカは、ストレスを感じやすい生き物です。ストレスは、メダカの免疫力を低下させ、病気にかかりやすくする原因となります。そのため、メダカが安心して過ごせる環境を整え、ストレスを軽減することが大切です。メダカのストレスを軽減するためには、隠れ家を用意したり、適切な飼育密度を保ったりすることが有効です。

メダカは、ストレスを感じやすい生き物です。ストレスは、メダカの免疫力を低下させ、病気にかかりやすくする原因となります。そのため、メダカが安心して過ごせる環境を整え、ストレスを軽減することが大切です。メダカのストレスを軽減するためには、隠れ家を用意したり、適切な飼育密度を保ったりすることが有効です。

隠れ家としては、水草や流木などが適しています。水草は、メダカが隠れる場所になるだけでなく、水質を浄化する効果もあります。流木は、水槽内の景観を良くするだけでなく、メダカが体をこすりつける場所にもなります。また、飼育密度が高すぎると、メダカ同士がストレスを感じやすくなります。適切な飼育密度は、水槽のサイズやメダカの種類によって異なりますが、一般的には、1リットルあたり1~2匹程度が目安です。

ストレスを軽減することは、メダカの健康を維持するために非常に重要です。隠れ家を用意したり、適切な飼育密度を保ったりすることで、メダカが安心して過ごせる環境を整えましょう。また、メダカの状態をよく観察し、ストレスを感じている様子が見られたら、原因を取り除くように心がけましょう。メダカが快適に過ごせるように、適切な環境を整えてあげることが大切です。

症状別の応急処置と、その後のケア

隔離:症状が悪化しているメダカを保護

メダカが病気になったり、体調を崩したりした場合は、まず他のメダカから隔離することが重要です。隔離することで、病気の感染拡大を防ぐとともに、病気のメダカが安静に療養できる環境を整えることができます。隔離用の容器は、水槽とは別の清潔な容器を用意しましょう。隔離用の容器には、水槽と同じ水質の水を入れ、エアレーションを行うようにしましょう。水温も水槽と同じ温度に保つことが大切です。

メダカが病気になったり、体調を崩したりした場合は、まず他のメダカから隔離することが重要です。隔離することで、病気の感染拡大を防ぐとともに、病気のメダカが安静に療養できる環境を整えることができます。隔離用の容器は、水槽とは別の清潔な容器を用意しましょう。隔離用の容器には、水槽と同じ水質の水を入れ、エアレーションを行うようにしましょう。水温も水槽と同じ温度に保つことが大切です。

隔離する期間は、症状によって異なりますが、一般的には1週間程度が目安です。隔離期間中は、メダカの状態をよく観察し、症状が改善しているかどうかを確認しましょう。症状が改善しない場合は、獣医さんに相談することも検討しましょう。隔離期間が終了し、症状が改善したら、徐々に水槽に戻してあげましょう。いきなり水槽に戻すと、メダカに負担がかかるため、少しずつ水槽の水に慣らしてから戻すようにしましょう。

隔離は、病気の感染拡大を防ぎ、病気のメダカが安心して療養できる環境を整えるために非常に重要な処置です。メダカが病気になったり、体調を崩したりした場合は、速やかに隔離を行い、適切なケアを行うように心がけましょう。隔離することで、他のメダカへの感染を防ぐとともに、病気のメダカの回復を促進することができます。

エサの調整:消化の良いエサを選ぼう

体調を崩しているメダカには、消化の良いエサを与えることが大切です。消化の悪いエサは、メダカの消化器官に負担をかけ、体調をさらに悪化させる可能性があります。消化の良いエサとしては、生餌や冷凍餌、または消化を助ける成分が配合された市販のメダカ用エサなどが挙げられます。生餌や冷凍餌は、メダカにとって自然な食べ物であり、消化しやすいのが特徴です。市販のメダカ用エサの中には、消化酵素や乳酸菌などが配合されたものがあり、消化を助ける効果が期待できます。

体調を崩しているメダカには、消化の良いエサを与えることが大切です。消化の悪いエサは、メダカの消化器官に負担をかけ、体調をさらに悪化させる可能性があります。消化の良いエサとしては、生餌や冷凍餌、または消化を助ける成分が配合された市販のメダカ用エサなどが挙げられます。生餌や冷凍餌は、メダカにとって自然な食べ物であり、消化しやすいのが特徴です。市販のメダカ用エサの中には、消化酵素や乳酸菌などが配合されたものがあり、消化を助ける効果が期待できます。

エサの量も、体調に合わせて調整する必要があります。体調が悪いメダカは、食欲が低下していることが多いため、少量ずつ与えるようにしましょう。また、エサを与える回数も、1日に1~2回程度に減らすのがおすすめです。エサを与えすぎると、消化不良を起こし、体調をさらに悪化させる可能性があります。エサを与える際は、メダカの食欲や体調をよく観察し、適切な量を与えるように心がけましょう。

消化の良いエサを選び、適切な量を与えることは、体調を崩しているメダカの回復を促進するために非常に重要です。メダカの状態をよく観察し、消化の良いエサを選んで与えるように心がけましょう。また、エサの与えすぎにも注意し、少量ずつ与えるようにしましょう。

水換え:水質改善で元気を取り戻す

体調を崩しているメダカにとって、清潔な水質は非常に重要です。水が汚れていると、病原菌が繁殖しやすく、メダカの体調をさらに悪化させる可能性があります。そのため、水換えを行い、水質を改善することが大切です。ただし、水換えを行う際は、一度に大量の水を交換するのではなく、1/3程度の水を交換するようにしましょう。一度に大量の水を交換すると、水質の急激な変化により、メダカに負担がかかる可能性があります。

水換えを行う際は、水温を合わせることも重要です。水温が急激に変化すると、メダカに大きなストレスがかかり、体調を崩してしまう可能性があります。新しい水を入れる際は、水温計で温度を確認し、水槽内の水温とできるだけ近い温度の水を使用するようにしましょう。また、水換えの際は、カルキ抜きを行った水を使用するようにしましょう。カルキは、メダカにとって有害な物質であり、体調を崩す原因となります。市販のカルキ抜き剤を使用するか、汲み置きした水を日光に当てることで、カルキを抜くことができます。

水換えは、水質を改善し、メダカの体調を整えるために非常に重要な作業です。体調を崩しているメダカがいる場合は、こまめに水換えを行い、清潔な水質を保つように心がけましょう。ただし、水換えの際は、水温やカルキに注意し、メダカに負担がかからないように行うことが大切です。

過抱卵、腹水病…原因に合わせた治療方法

過抱卵の治療:産卵を促す環境づくり

過抱卵は、メスが卵を体内に保持しすぎて、お腹が異常に膨らんでしまう状態です。過抱卵の治療には、まず産卵を促す環境を整えることが重要です。水温を25~28℃に保ち、水草や産卵床を用意して、メダカが卵を産みやすいように工夫しましょう。水草は、メダカが卵を産み付ける場所になるだけでなく、隠れ家にもなり、メダカのストレスを軽減する効果もあります。産卵床は、市販のものを使用するだけでなく、自作することも可能です。例えば、シュロの葉や麻ひもなどを束ねて、産卵床を作ることができます。

オスを一緒に入れることも、産卵を促す効果があります。オスがメスを追いかけることで、メスの産卵が刺激されることがあります。ただし、オスがメスを追いかけすぎると、メスにストレスがかかるため、注意が必要です。メスの状態をよく観察し、ストレスを感じている様子が見られたら、オスを隔離することも検討しましょう。また、水換えを行うことも、産卵を促す効果があります。水換えを行うことで、水質が改善され、メダカが快適に過ごせる環境になります。

過抱卵は、放置するとメダカの健康を大きく損なう可能性があるため、適切な対応を心がけましょう。産卵を促す環境を整え、メダカの状態をよく観察し、必要に応じて獣医さんに相談することも検討しましょう。

腹水病の治療:薬浴と塩水浴

腹水病は、細菌感染などが原因で内臓機能が低下し、お腹に水が溜まってしまう病気です。腹水病の治療には、薬浴と塩水浴が効果的な場合があります。薬浴には、市販の魚病薬(グリーンFゴールドなど)を使用します。薬浴を行う際は、用法・用量を守って正しく使用しましょう。薬浴は、メダカに負担がかかるため、短時間で行うようにしましょう。薬浴期間中は、メダカの状態をよく観察し、症状が改善しているかどうかを確認しましょう。症状が改善しない場合は、獣医さんに相談することも検討しましょう。

腹水病は、細菌感染などが原因で内臓機能が低下し、お腹に水が溜まってしまう病気です。腹水病の治療には、薬浴と塩水浴が効果的な場合があります。薬浴には、市販の魚病薬(グリーンFゴールドなど)を使用します。薬浴を行う際は、用法・用量を守って正しく使用しましょう。薬浴は、メダカに負担がかかるため、短時間で行うようにしましょう。薬浴期間中は、メダカの状態をよく観察し、症状が改善しているかどうかを確認しましょう。症状が改善しない場合は、獣医さんに相談することも検討しましょう。

塩水浴は、0.5%程度の塩水にメダカを浸します。塩水浴は、メダカの体力を回復させ、免疫力を高める効果があります。塩水浴を行う際は、水温を合わせることが重要です。水温が急激に変化すると、メダカに大きなストレスがかかり、体調を崩してしまう可能性があります。塩水浴期間中は、メダカの状態をよく観察し、症状が改善しているかどうかを確認しましょう。症状が改善しない場合は、獣医さんに相談することも検討しましょう。

薬浴と塩水浴は、腹水病の治療に効果的な方法ですが、メダカに負担がかかるため、慎重に行う必要があります。メダカの状態をよく観察し、適切な治療を行うように心がけましょう。また、水質の悪化も腹水病の原因となるため、水換えをこまめに行い、清潔な飼育環境を保つようにしましょう。

便秘の解消:エサの種類と与え方を工夫

便秘は、メダカの消化器官の働きが低下し、排泄がスムーズに行われなくなる状態です。便秘の解消には、エサの種類と与え方を工夫することが重要です。エサの種類としては、消化の良いエサを選ぶようにしましょう。例えば、水ミジンコなどの生餌は、消化しやすく、便秘解消に効果的です。また、市販のメダカ用エサの中には、消化を助ける成分が含まれているものもあります。エサを与える際は、少量ずつ与えるようにしましょう。エサを与えすぎると、消化不良を起こし、便秘を悪化させる可能性があります。

エサを与える回数も、1日に1~2回程度に減らすのがおすすめです。また、水温を少し高めに設定することも、消化を促進する効果があります。水温を25~28℃程度に保つようにしましょう。便秘がひどい場合は、塩水浴も効果的な場合があります。0.5%程度の塩水にメダカを浸すことで、腸の働きを活発にし、排泄を促す効果が期待できます。ただし、塩水浴は、メダカに負担がかかるため、短時間で行うようにしましょう。

エサの種類と与え方を工夫することは、便秘の解消に非常に重要です。メダカの状態をよく観察し、消化の良いエサを選んで与えるように心がけましょう。また、エサの与えすぎにも注意し、少量ずつ与えるようにしましょう。便秘は、放置すると体調を崩す原因となるため、適切な対応を心がけましょう。

まとめ:メダカの健康を守るために

日々の観察と早期発見が大切

メダカの健康を守るためには、日々の観察が何よりも大切です。毎日メダカの様子を観察し、少しでも異変を感じたら、早めに対処することが重要です。例えば、お腹が異常に膨らんでいる、動きが鈍い、食欲がない、などの症状が見られた場合は、病気の可能性を疑い、適切な対応を検討しましょう。早期発見・早期治療が、メダカの健康を守るための鍵となります。

日々の観察では、メダカの体色や模様の変化、泳ぎ方、呼吸の状態、排泄物の状態などを確認しましょう。また、水槽内の水質や水温、水草の状態などもチェックすることが大切です。これらの情報を総合的に判断することで、メダカの健康状態を把握することができます。もし、異常が見られた場合は、インターネットや書籍などで情報を調べたり、獣医さんに相談したりして、適切な対処法を見つけましょう。

メダカは、私たちに癒しを与えてくれる大切な存在です。日々の観察を怠らず、メダカの健康を守るために、愛情を込めて飼育していきましょう。早期発見・早期治療を心がけ、メダカが快適に過ごせる環境を整えてあげることが大切です。この記事が、メダカの健康管理に役立つことを願っています。

メダカ お腹 パンパンの原因と対策まとめ

お腹の膨れは過抱卵・腹水病・便秘など複数の原因がある

過抱卵は産卵環境の未整備や排卵不全が主な要因

腹水病は細菌・ウイルス感染による内臓の異常が原因

便秘はエサの与えすぎや消化不良、水質悪化などが関係

過抱卵対策には産卵床やオスとの同居、水温管理が有効

腹水病には薬浴・塩水浴・隔離処置で初期対応を行う

便秘には生餌や消化を助けるエサ、塩水浴が効果的

水質悪化はあらゆる病気の引き金になるため定期的な水換えが重要

ストレス軽減には隠れ家の設置や適正な飼育密度が必要

異変の早期発見・早期対応がメダカの健康維持につながる