ゴーヤを育てていると「花は咲いているのに実がならない」「雄花ばかりで雌花が見つからない」といった悩みに直面することがあります。特に、ゴーヤの花が咲かないと感じている方は、育て方や環境に何らかの原因があるかもしれません。この記事では、雄花と雌花の見分け方をはじめ、摘心のタイミングや受粉の仕方など、ゴーヤ栽培における重要なポイントをわかりやすく解説します。

ゴーヤを育てていると「花は咲いているのに実がならない」「雄花ばかりで雌花が見つからない」といった悩みに直面することがあります。特に、ゴーヤの花が咲かないと感じている方は、育て方や環境に何らかの原因があるかもしれません。この記事では、雄花と雌花の見分け方をはじめ、摘心のタイミングや受粉の仕方など、ゴーヤ栽培における重要なポイントをわかりやすく解説します。

また、花が咲いたら行うべき管理方法や、実をたくさんつけるにはどのような育て方が効果的かについても具体的に紹介しています。日々のケアを少し見直すだけで、実が大きくならないといった問題も改善されるかもしれません。

ゴーヤの生育で困っている方や、雌花が少なくて不安な方にとって、この記事がひとつの指針になるはずです。

ポイント

雄花と雌花の違いや見分け方がわかる

摘心やつるの管理が花つきにどう影響するか理解できる

実がならない原因と人工授粉の方法がわかる

栽培環境による花の咲き方の違いを知ることができる

ゴーヤの花が咲かない原因とその対策

雄花と雌花の見分け方を覚えよう

ゴーヤを育てる上で、雄花と雌花を見分けることはとても大切です。なぜなら、実をつけるのは雌花だけだからです。正しく見分けることで、人工授粉や収穫のタイミングも判断しやすくなります。

花の中央部分に注目すると、見分けやすくなります。雄花は、中央に黄色の雄しべがあり、細い花柄(はながら)の先に花を咲かせます。一方、雌花は、中央に黄緑色の雌しべがあり、花の根元に小さな膨らみがついています。この膨らみが成長して実になります。

また、花のつき方にも特徴があります。雄花は比較的早い時期から咲きますが、雌花は少し遅れて咲き始めます。そのため、生育初期では雄花しか見えないこともあります。

最初はわかりにくいかもしれませんが、何度か見ていくうちに自然と判別できるようになります。まずは花の中央と根元を観察する習慣をつけてみましょう。

ゴーヤに雄花ばかり咲く理由とは?

ゴーヤを育てていると、雄花ばかり咲いて雌花がなかなか見つからない、ということがあります。これはゴーヤの生育特性によるもので、心配しすぎる必要はありません。

ゴーヤは生育初期に雄花が先に咲く性質を持っています。これは自然界での受粉効率を高めるためであり、雌花はある程度つるが成長してから咲き始めます。そのため、植え付けからしばらくは雄花ばかりが目立つ時期があるのです。

また、温度や環境によっても雌花のつきやすさが変わります。特に、ハウス栽培で気温が低いと雌花の発生が抑えられ、結果的に雄花が多くなってしまいます。日照不足や肥料の偏りも、開花バランスに影響を与える要因です。

このように、雄花ばかり咲くのは異常ではなく、時間の経過や環境の改善によって自然とバランスが整っていくことが多いです。焦らず育成を続けていきましょう。

実をたくさんつけるにはどうする?

ゴーヤの収穫量を増やすには、つるの管理と栽培環境の工夫がカギになります。特に「摘心(てきしん)」と呼ばれる作業は、実のつきやすさに大きく影響します。

摘心とは、親づるの先端を切る作業です。これを本葉6〜7枚の時点で行うと、脇から子づるや孫づるが伸びやすくなります。実際に実がつくのは子づるや孫づるなので、摘心をしてつるの数を増やすことで、実のつくチャンスが増えるのです。

また、水や肥料も重要です。水切れを防ぎつつ、週に一度の液体肥料や適切なタイミングでの追肥を行うことで、花の数と実の成長が安定します。日当たりの良い場所で育てることも、開花と実つきを助けてくれます。

ただし、つるが増えすぎると葉が混み合い、花に光が届きにくくなるため注意が必要です。元気な子づるを3本程度残し、他のつるは間引くと実が大きく育ちやすくなります。

このように、摘心と適切な環境管理を組み合わせることで、収穫量をしっかりと増やすことが可能です。

摘心がゴーヤの花つきに与える効果

摘心は、ゴーヤの花つきと収穫量を増やすために欠かせない作業です。つるの成長をコントロールし、より多くの雌花を咲かせるために行います。

摘心は、ゴーヤの花つきと収穫量を増やすために欠かせない作業です。つるの成長をコントロールし、より多くの雌花を咲かせるために行います。

親づるがぐんぐん伸びていくと、葉ばかりが茂ってしまい、花がつきにくくなることがあります。こうした状態は「つるボケ」と呼ばれ、実ができにくい原因になります。摘心を行うことで、子づるや孫づるが伸び、雌花の数も自然と増えていきます。

例えば、苗を植えて1週間ほど経ち、新しい葉が6〜7枚ほど出た頃が摘心のタイミングです。このとき、親づるの先端を清潔なハサミで切り取ります。すると、わき芽から元気な子づるが伸びてきます。

ただし、すべてのつるを残すと葉が混みすぎて光が届かなくなることもあります。伸びてきた子づるの中から太く元気なものを3本ほど選び、他は切り取ると実のつきが良くなります。

こうして摘心をうまく活用することで、花つきを良くし、結果的に実の収穫も増やすことができます。

ゴーヤの受粉の仕方とポイント

ゴーヤに実をつけるには、雄花と雌花の受粉が必要です。自然界では虫や風の力で受粉することが多いですが、家庭菜園では人工授粉を取り入れることで、実つきの成功率が高まります。

ゴーヤに実をつけるには、雄花と雌花の受粉が必要です。自然界では虫や風の力で受粉することが多いですが、家庭菜園では人工授粉を取り入れることで、実つきの成功率が高まります。

受粉を行う時間帯としては、朝の涼しい時間がおすすめです。この時間帯は花が開いており、花粉の質も良いため、受粉しやすい条件がそろっています。

人工授粉のやり方はシンプルです。まず雄花を摘み、中央の黄色い雄しべ部分を露出させます。その花粉を、雌花の中央にある黄緑色の雌しべにやさしくこすりつけます。筆や綿棒を使っても構いませんが、花粉がしっかりつくように丁寧に行いましょう。

なお、受粉しても温度が低すぎると実が育ちにくいことがあります。特に10℃前後の環境では、昆虫の活動が鈍くなるため、人工授粉がより効果的です。

実がつかないと感じたときは、まず受粉のタイミングと方法を見直すとよいでしょう。ちょっとした手間で、収穫量に大きな差が出てきます。

ゴーヤの花が咲かないときの育て方見直し

花が咲いたらやるべき管理方法

ゴーヤの花が咲いたら、その後の管理が実の成長を大きく左右します。ただ花を楽しむだけでなく、実をしっかり育てるための手入れが必要です。

ゴーヤの花が咲いたら、その後の管理が実の成長を大きく左右します。ただ花を楽しむだけでなく、実をしっかり育てるための手入れが必要です。

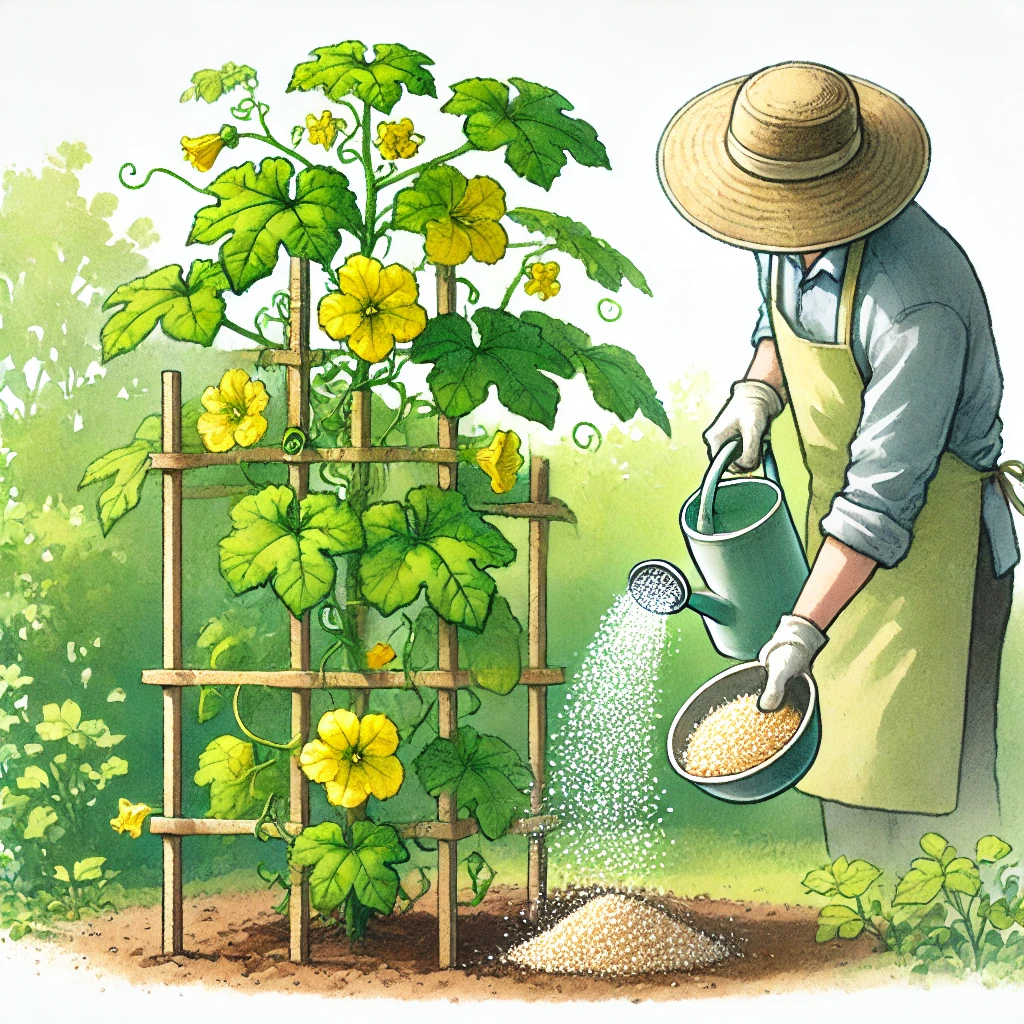

まず行いたいのが、追肥です。花が咲き始めた時期は、ゴーヤにとって栄養が特に必要なタイミングです。粒状の肥料を株元に与えることで、花の数や実の肥大をサポートできます。液体肥料を週1回、水やりと兼ねて施すのも効果的です。

次に注目したいのが、水やりと日当たりの管理です。ゴーヤは水を多く必要とする野菜であり、土が乾燥しやすい夏場は、朝と夕方の2回たっぷりと水を与えるのが理想的です。また、日光を好むため、日陰にならないよう鉢の位置や支柱の設置場所にも気を配りましょう。

さらに、つるの混み合いも見逃せません。葉が重なりすぎると花が目立たなくなり、受粉の機会を逃してしまいます。こうした場合は、不要な葉やつるを間引いて風通しと光の通りを良くします。

このように、花が咲いたあとのちょっとした管理で、実のつき方や育ち方に大きな差が生まれます。育成ステージごとの対応が、ゴーヤ栽培の成功につながるポイントです。

実がならない場合のチェックポイント

ゴーヤの花は咲いたのに実がならない――そんなときは、いくつかの原因を確認することが大切です。見落としがちなポイントをチェックしていくことで、問題の解決につながります。

まず最初に確認したいのは、受粉がうまく行われているかどうかです。ゴーヤは雄花と雌花の受粉によって実がつきますが、虫が少ない環境では自然受粉が起こりにくくなります。人工授粉を取り入れてみると改善されることがあります。

次に、つるや葉ばかりが茂って花が目立たない場合、「つるボケ」の可能性があります。これは肥料の与えすぎや、摘心を行わずにつるが伸びすぎた場合に起きやすい状態です。花が光に当たりづらくなり、受粉のチャンスも減ってしまいます。

また、株の健康状態も実つきに影響します。葉の色が薄い、成長が止まっているなどの変化があれば、水や肥料、日照といった栽培環境を見直す必要があります。

このように、実がならないときは「受粉」「つるの管理」「株の健康」の3点を中心にチェックしてみましょう。

ゴーヤの実が大きくならない理由とは

実がついたのに、大きくならないまま成長が止まってしまうこともあります。これはゴーヤ栽培でよくある悩みですが、いくつかの要因が重なっている可能性があります。

実がついたのに、大きくならないまま成長が止まってしまうこともあります。これはゴーヤ栽培でよくある悩みですが、いくつかの要因が重なっている可能性があります。

多くの場合、成長途中での栄養不足が影響しています。実がついた後は特にエネルギーが必要となるため、追肥が不足すると実が途中で成長を止めてしまいます。また、株自体が弱っている場合も、栄養が実に行き届かず、小さいまま終わってしまうことがあります。

さらに、つるの数が多すぎて栄養が分散していることも一因です。摘心を行わずにつるを伸ばし放題にすると、光合成の効率が落ちたり、養分が実に集中できなくなります。

このようなときは、まず実の近くのつるや葉を整理し、光と風を通す環境を整えます。そして、定期的に追肥を行い、必要な栄養を確保しましょう。実がしっかり大きく育つには、花が咲いた後の環境づくりがカギになります。

日照不足・水切れ・肥料不足への対策

ゴーヤの栽培では、日照・水・肥料の管理が基本中の基本です。これらの要素が少しでも欠けると、花つきや実の成長に悪影響を与えやすくなります。

まず日照不足について。ゴーヤは夏に育つ植物であり、日当たりの良さが花の数や実のサイズに直結します。最低でも1日4〜5時間は直射日光が当たる場所で育てましょう。ベランダであれば、プランターの向きを変えたり、高い位置に置く工夫も効果的です。

次に水切れです。葉が大きく、つるがよく伸びるゴーヤは水分を多く消費します。夏場は特に土が乾きやすいため、朝と夕方の2回、たっぷりと水を与えましょう。プランター栽培では、鉢の底から水が流れるくらいが目安です。

肥料不足も見落とせないポイントです。植え付けから2週間後を目安に、週1回の液体肥料、または粒状肥料の追肥を始めます。葉の色が薄くなる、つるの成長が止まるなどのサインがあれば、早めに施肥しましょう。

こうした日々の管理が、花つきや実のサイズに直結します。少しの工夫で、ぐっと育てやすくなります。

受粉不良を防ぐ人工授粉のすすめ

ゴーヤを育てていると、花は咲いているのに実がつかないという悩みに直面することがあります。その場合、受粉がうまく行われていない可能性が高いです。自然受粉に頼るだけでなく、人工授粉を取り入れることで実つきの確率がぐっと上がります。

人工授粉は特に、虫が少ない環境や風通しの悪い場所で有効です。朝のうちに雄花を摘み取り、黄色い雄しべを出して、雌花の中央にある黄緑色の雌しべにやさしくこすりつけてください。筆や綿棒を使うと、花を傷つけずに受粉できます。

また、花が咲いたその日に受粉を行うのがポイントです。花は1日でしぼんでしまうため、タイミングを逃すと受粉のチャンスもなくなってしまいます。早朝は花粉の状態も良く、成功率が高まります。

こうして人工授粉を取り入れることで、天候や環境に左右されずに実をつけやすくなります。家庭菜園でも手軽にできる方法なので、ぜひ取り入れてみてください。

ハウス栽培での温度管理の重要性

ハウス栽培では外気の影響を抑えられる一方で、温度管理が収穫の良し悪しを大きく左右します。特にゴーヤは温度に敏感な植物で、環境によって雌花と雄花の咲き方が変わってきます。

具体的には、気温が低すぎると雌花の数が減り、雄花ばかりが咲きやすくなります。雌花が少なければ当然実もなりにくくなるため、温度の安定は非常に重要です。逆に、温度が高めに保たれると雌花の発生が促進され、実がつきやすくなります。

日中のハウス内は高温になりがちなので、換気や遮光をうまく使い、理想的な温度帯(25〜30℃)を保ちましょう。夜間の冷え込みにも注意が必要です。気温が10℃前後まで下がると、受粉を担う昆虫の活動も鈍り、受粉機会が減ってしまいます。

このように、ハウス栽培では温度の上下どちらにも配慮する必要があります。温度を意識して管理することが、花のバランスを整え、安定した収穫へとつながります。

ゴーヤの花が咲かないときに見直すべきポイント

雄花と雌花は中央の色と根元の膨らみで見分けられる

生育初期は雄花が多く咲きやすく、雌花は後から増えてくる

気温が低いと雌花の発生が抑制される傾向にある

摘心を行うことで子づるや孫づるが増え、雌花がつきやすくなる

つるが茂りすぎると光が当たらず花が咲きにくくなる

受粉がうまくいかないと実がならず人工授粉が効果的

雄花と雌花の開花タイミングに注意して人工授粉を行うと成功率が高い

水切れや日照不足は開花や実の成長を妨げる要因になる

肥料不足や偏りは花付きや実の大きさに悪影響を与える

ハウス栽培では温度管理が重要で、高温・低温ともに花に影響する