「ゲンペイカズラ 花が咲かない」と検索して、育て方に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。鉢植えで楽しめる美しいつる植物として人気のゲンペイカズラですが、花が咲かない原因には環境や管理方法の見直しが必要なケースもあります。特に日当たりや水はけの良し悪し、適切な剪定方法、そして切り戻しのタイミングなどが大きく関係しています。

「ゲンペイカズラ 花が咲かない」と検索して、育て方に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。鉢植えで楽しめる美しいつる植物として人気のゲンペイカズラですが、花が咲かない原因には環境や管理方法の見直しが必要なケースもあります。特に日当たりや水はけの良し悪し、適切な剪定方法、そして切り戻しのタイミングなどが大きく関係しています。

また、葉が枯れる現象や、花が終わったらすぐに行うべき手入れを怠ることも、開花に影響を与える要因になります。冬越しの方法や剪定をする時期を誤ると、翌年の花付きに差が出てしまうことも少なくありません。さらに、株の状態に応じては強剪定や挿し木といった管理も有効です。

この記事では、ゲンペイカズラが咲かないときに確認したいポイントや、元気な花を咲かせるための育て方について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

ポイント

ゲンペイカズラが花を咲かせない主な原因

鉢植えでの育て方や環境の整え方

適切な剪定や切り戻しの方法と時期

花後や冬越しの正しい管理方法

ゲンペイカズラ 花が咲かない原因と対策

鉢植えで育てる際の注意点

ゲンペイカズラを鉢植えで育てる場合、日当たり・水はけ・鉢のサイズに特に気をつける必要があります。これらが整っていないと、花が咲かない原因になったり、株が弱ったりすることがあります。

まず置き場所についてですが、春から秋は屋外の明るい日なたが適しています。ただし、真夏の直射日光が強すぎると葉焼けを起こす可能性があるため、午後は少し日陰になる場所が理想です。冬は寒さに弱いため、室内の10度以上を保てる明るい窓辺に移動させましょう。

また、鉢植えでは根の広がりに限界があるため、水はけのよい土を使うことが大切です。市販の観葉植物用培養土などを使い、鉢底には鉢底石を敷いて通気性を確保してください。

さらに、鉢のサイズにも注意が必要です。根詰まりを防ぐため、2年に1回はひと回り大きな鉢に植え替えるのが理想です。根が窮屈になると水や栄養の吸収が悪くなり、開花にも影響します。

つまり、鉢植えでの管理はスペースが限られる分、環境づくりと定期的なメンテナンスが非常に重要だということです。

葉が枯れるときに考えられる原因

ゲンペイカズラの葉が枯れてきた場合、水不足や寒さ、肥料の偏りなどが原因として考えられます。特に複数の要因が重なると、一気に株全体が弱ることもあるため注意が必要です。

まず、水不足による枯れはよく見られます。鉢土が長期間乾いたままだと、葉がしおれたり乾燥して落ちたりします。ただし、過湿も根腐れの原因になるため、土の表面が乾いてからたっぷり与えるのが理想です。

次に、直射日光による葉やけも原因の一つです。強すぎる日差しに長時間当たると、葉の色が変わったり焼け焦げたような状態になることがあります。明るい場所を好みますが、夏場は日陰も活用する必要があります。

また、リン酸やカリウムといった栄養素が不足すると、葉の色が薄くなったり、元気がなくなって落葉することもあります。特に花を咲かせるためにはバランスの取れた肥料が不可欠です。

一方で、寒さに当たったことによる枯れも見逃せません。冬の寒気にさらされると、常緑であっても落葉することがあります。このため、冬場は室内に取り込むなどの工夫が必要です。

このように、葉が枯れる背景にはいくつもの可能性があるため、日頃からの観察と対処が大切になります。

剪定をする時期とその目的

ゲンペイカズラの剪定は、春または秋に行うのが適切です。これらの時期に剪定をすることで、翌年の花付きが良くなり、株全体の健康も保たれやすくなります。

なぜ春と秋が良いのかというと、この植物は開花期にあたる夏の間に強く剪定してしまうと、花をつけるための芽を失ってしまうからです。特に開花中に伸びたツルを切りすぎると、次の花数が減る原因になります。

春の剪定では、冬越し後に伸びすぎた枝や枯れた部分を整理します。この作業によって、風通しが良くなり、病害虫の発生リスクも下がります。一方、秋の剪定は、室内に取り込む前のタイミングでコンパクトに整えるのが目的です。株の形を整えながら、冬越ししやすい状態にしておきましょう。

剪定によって、新芽の成長を促す効果もあります。枝の途中から切り戻すことで、そこから脇芽が出やすくなり、全体的に茂った姿になります。

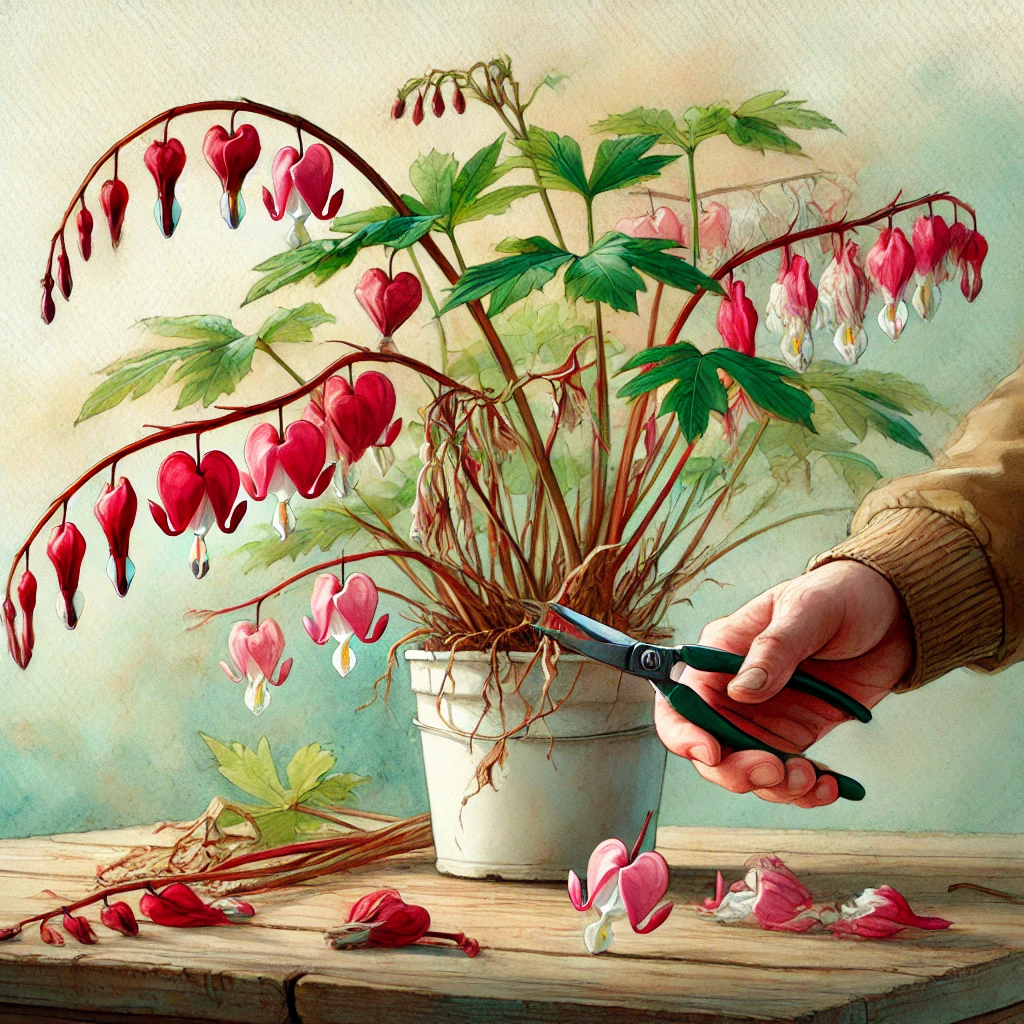

ただし、剪定は切り口が大きくなると植物へのダメージも大きくなるため、清潔なハサミを使い、切り口は滑らかに仕上げるようにしてください。やみくもに切るのではなく、目的を意識して作業することが大切です。

切り戻しで花付きをよくするコツ

ゲンペイカズラを美しく咲かせるためには、適切なタイミングでの切り戻しがとても効果的です。切り戻しとは、伸びすぎた枝やツルを意図的に短く切って、植物のバランスを整える作業のことを指します。

ゲンペイカズラを美しく咲かせるためには、適切なタイミングでの切り戻しがとても効果的です。切り戻しとは、伸びすぎた枝やツルを意図的に短く切って、植物のバランスを整える作業のことを指します。

この作業を行うことで、株の中心に光や風が届きやすくなり、全体の健康が保たれやすくなります。また、新しい芽が出やすくなり、その先に花芽がつきやすくなるため、開花数の向上にもつながります。

具体的には、春の植え替え時や秋に室内へ取り込む前に、地上部の半分程度の高さで切り戻すと効果的です。切る位置は、葉の節のすぐ上にするのが基本です。このようにすることで、芽が出る方向をコントロールしやすく、形も整えやすくなります。

ただし、開花中にツルを切りすぎると、咲いている花数が減ってしまうため、成長を妨げない程度に留めましょう。切り戻しの目的は、見た目を整えるだけでなく、次の花を咲かせる準備でもあるという点を意識するとよいでしょう。

花が終わったら行うべき手入れ

ゲンペイカズラの花が咲き終わった後は、放置せずに適切な手入れを行うことで、株の回復が早まり、次の花も咲きやすくなります。花後の管理は、植物にとって大切な「休息と準備」の時間です。

ゲンペイカズラの花が咲き終わった後は、放置せずに適切な手入れを行うことで、株の回復が早まり、次の花も咲きやすくなります。花後の管理は、植物にとって大切な「休息と準備」の時間です。

まず、咲き終わった花はこまめに摘み取りましょう。変色して枯れた花をそのままにしておくと、見た目が悪くなるだけでなく、病気やカビの原因になることもあります。切る際は、花首のすぐ下にある葉の上で切り取るようにしてください。

さらに、全体のバランスを見ながら、伸びすぎたツルや弱った枝も一緒に整理します。この時期に軽く切り戻すことで、株がコンパクトになり、次の成長がスムーズになります。

このように、花が終わったタイミングは、剪定と整枝を行うのにちょうど良い時期です。また、次の開花に備えて、株に過度な負担がかからないよう、水やりや肥料の量も調整していきましょう。

強剪定が必要なケースとは

ゲンペイカズラに対して強剪定が必要になるのは、株の形が乱れていたり、枝が過密になっていたりする場合です。強剪定とは、通常の切り戻しよりも深く枝を切り、株を小さく整える作業です。

特に長く放置してツルが伸びすぎた場合や、風通しが悪くなって病気が心配なときは、思い切った剪定が求められます。例えば、枝が混み合って内部に光が届かないような状態では、株全体の元気がなくなり、花も咲きにくくなります。

強剪定は、春の植え替え時や、秋に室内へ取り込む直前など、開花していない時期に行うのが理想です。切る高さの目安は、全体の半分ほどにするのが一般的ですが、状態によっては根元から7~8cmの位置まで切り戻すこともあります。

ただし、強剪定には注意点もあります。切り口が大きくなりやすく、植物にストレスを与えやすいため、必ず清潔な剪定バサミを使い、切り口は滑らかに整えるようにしましょう。枝が弱っている場合は無理に行わず、回復を優先させる判断も必要です。

ゲンペイカズラ 花が咲かないときの育て方

剪定方法を見直してみよう

ゲンペイカズラがうまく咲かない場合、剪定方法に原因があることも少なくありません。特にツル性植物であるこの植物は、枝の整理が適切にできていないと、花付きや株全体のバランスに悪影響を及ぼします。

まず確認したいのは、剪定の強さと切る場所です。枝をただ短くするだけではなく、節の位置を意識して切ることで、新芽の伸びやすさが変わってきます。基本的には、葉の節のすぐ上でカットし、枝が横に広がるように調整します。

また、剪定のタイミングも重要です。開花中にツルを切りすぎると、せっかくの花芽まで取り除いてしまい、花数が激減する可能性があります。そのため、強い剪定は春または秋に行い、開花期は軽く整える程度にとどめましょう。

さらに、不要な枝や枯れた部分は、できるだけ早めに取り除いておくと病害虫の予防にもつながります。全体的に枝が混み合っている場合は、風通しを意識して間引くことも効果的です。

このように、少し視点を変えて剪定のやり方を見直すだけでも、株の状態は大きく改善されます。

冬越し対策で翌年の開花を守る

ゲンペイカズラは寒さに弱いため、冬の管理が翌年の開花に直結します。屋外で育てている場合でも、冬の始まりにはしっかりとした冬越し準備が必要です。

まず、外気温が10度を下回るようになったら、室内の明るい場所に移動させるのが基本です。日当たりがよく、暖房の風が直接当たらない場所が理想です。暗い部屋では光合成が足りず、株が弱ってしまいます。

次に、水やりの量を控えることも忘れてはいけません。冬場は成長がほぼ止まるため、土が乾いてから数日おいて水を与える程度で十分です。過湿は根腐れの原因になりやすいため、水はけの良い土を使っておくことも重要です。

さらに、室内に取り込む前に、伸びすぎた枝を軽く剪定しておくと管理がしやすくなります。株のサイズがコンパクトになり、空間も節約できます。

このように、適切な冬越し対策を行うことで、春以降も元気に芽を出し、美しい花を楽しむことができます。

挿し木で増やして元気な株に

ゲンペイカズラは、挿し木によって簡単に増やすことができます。特に、剪定の際に出た健康な枝を活用すれば、わざわざ新しい苗を買わなくても株数を増やせるのが魅力です。

ゲンペイカズラは、挿し木によって簡単に増やすことができます。特に、剪定の際に出た健康な枝を活用すれば、わざわざ新しい苗を買わなくても株数を増やせるのが魅力です。

挿し木の適期は、5月から9月頃の暖かい季節です。この時期は発根しやすく、新しい苗も元気に育ちやすい特徴があります。使う枝は、元気で病気のないものを選び、2節ほどに切り分けて使用します。

切り口は斜めにカットし、下の葉を取り除いた上で、水に数時間浸しておくと発根がスムーズになります。その後、湿らせた土に挿し、明るい日陰で管理します。直射日光は避け、乾燥させないよう霧吹きで保湿するのがポイントです。

挿し木を成功させるためには、環境の安定が不可欠です。風通しが悪かったり、温度が低すぎる場所では根が出にくくなるため、室内で管理できるならより安心です。

このように、挿し木を取り入れることで、今育てている株のクローンを作ることができ、より丈夫で花付きの良い株を増やすことができます。

肥料や日当たりなど環境を整える

ゲンペイカズラを元気に育て、しっかりと花を咲かせるためには、肥料と日当たりを中心に環境を整えることが欠かせません。これらの管理が不十分だと、つぼみがつかなかったり、花が途中で落ちたりする原因になります。

まず日当たりについてですが、ゲンペイカズラは明るい場所を好む植物です。特に春から秋の間は戸外の直射日光がよく当たる場所に置くことで、光合成が促進され、元気な葉と花を育てます。ただし、夏場の強い直射日光は葉焼けを起こすことがあるため、朝日が当たり午後は日陰になるような場所が理想です。

肥料については、リン酸が多めのものを選ぶと花付きが良くなります。鉢植えの場合、2ヶ月に1回程度、長く効く固形肥料を施すと手入れが簡単です。また、生育が旺盛な時期には月1回の置き肥で補うのも効果的です。肥料切れになると、葉の色が薄くなったり、花が咲かなくなったりするので注意しましょう。

さらに、風通しのよい場所に置いておくと、病気の予防にもつながります。環境を整えることは、ゲンペイカズラの見た目だけでなく、植物そのものの生命力を引き出すことにもつながるのです。

ツルの管理と誘引のポイント

ゲンペイカズラはつる性植物であるため、ツルの管理と誘引をしっかり行うことで、美しく整った姿を保ちながら、より多くの花を楽しむことができます。放置しているとツルが絡まりすぎて株全体が乱れ、開花にも影響が出ることがあります。

誘引とは、ツルが伸びた際に任意の方向へ導く作業のことです。あんどん型の支柱やフェンス、ネットなどを用意し、ツルが絡まりやすいようにサポートします。こうすることで、風通しや日当たりが均等になり、株全体が健やかに育ちます。

また、ツルが伸びすぎた場合は軽く切り戻してバランスを整えましょう。ただし、開花中に多くのツルを切ってしまうと、花の数が減る可能性があるため、開花期はできるだけ剪定を控えるか、ごく軽めにとどめるのがコツです。

ツルが混み合ってしまうと、内側の葉が光を受けられずに落ちたり、風通しが悪くなってカビや病害虫のリスクが高まることもあります。定期的に誘引と整理を行うことで、健康な生育環境を維持できるようになります。

このように、ツルを「育てる」ではなく「導く」意識を持つことが、美しい開花と長く楽しめる育成につながります。

ゲンペイカズラ 花が咲かないときに見直したい育て方のポイント

鉢植えでは日当たり・水はけ・鉢のサイズを最優先で調整する

真夏は葉焼け防止のため午後から日陰になる場所に置く

土が乾いてからたっぷり水やりし、過湿は避ける

葉が枯れる原因には水不足・寒さ・肥料不足などがある

剪定は春か秋に行い、開花期は控えるのが基本

切り戻しは株の風通しと花付き向上に有効

花が終わった後は枯れた花を早めに摘み取る

強剪定は株が乱れたり過密なときに必要

冬は室内に取り込み、10度以上を保つよう管理する

ツルは誘引で整え、支柱やネットを活用して見た目と通気性を保つ