キンギアナムの花が咲かないと悩んでいませんか?キンギアナムは丈夫なランですが、適切な環境を整えなければ花が付かないことがあります。特に日照不足や水やりの管理ミスは、花芽の形成を妨げる大きな要因です。

キンギアナムの花が咲かないと悩んでいませんか?キンギアナムは丈夫なランですが、適切な環境を整えなければ花が付かないことがあります。特に日照不足や水やりの管理ミスは、花芽の形成を妨げる大きな要因です。

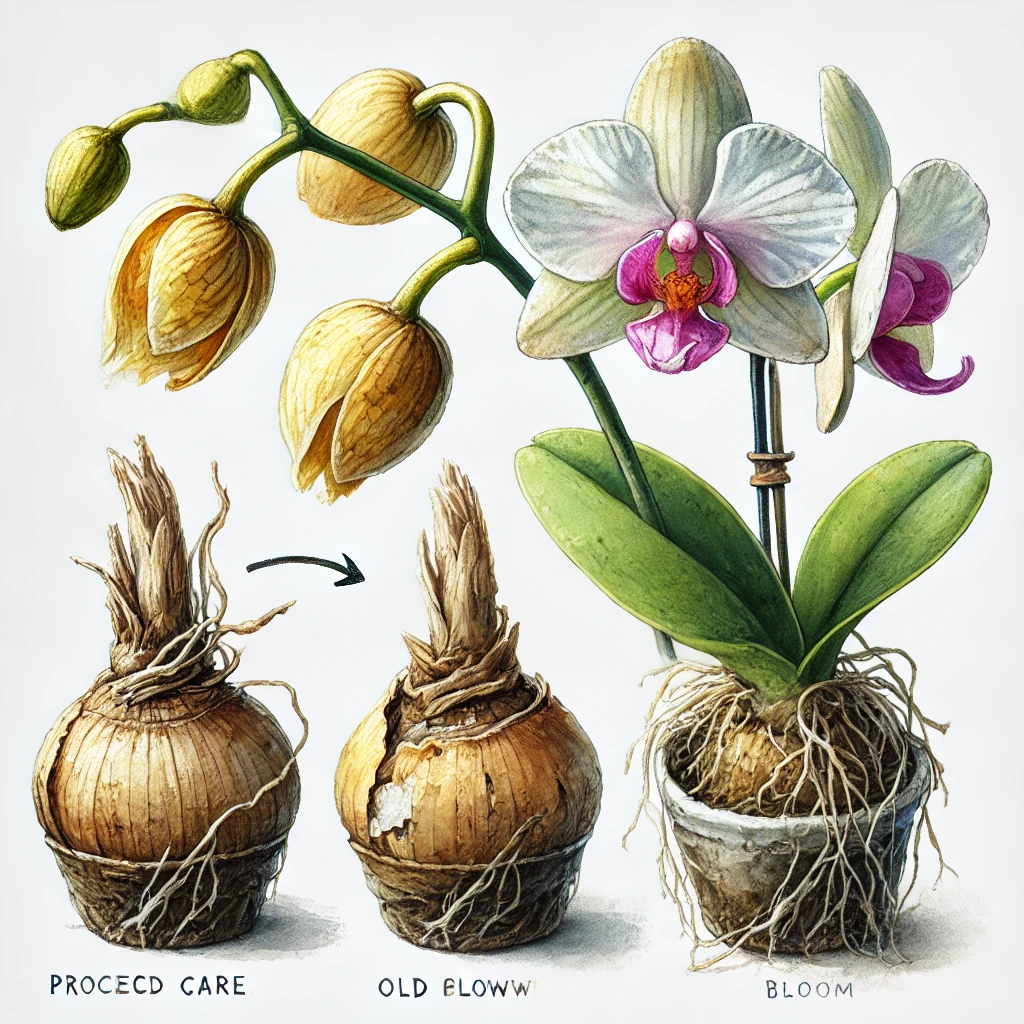

また、古いバルブがある場合、それが花を咲かせる力を持っているのか気になるところでしょう。適切な株分けを行うことで、新しい成長を促し、開花の可能性を高めることができます。さらに、高芽が増えすぎると栄養が分散し、花つきに影響を与えるため、整理が必要です。

冬の管理も重要なポイントです。気温が低すぎると花芽が育たず、一方で暖かすぎると開花サイクルが乱れることがあります。屋外と室内の管理を適切に調整することで、健康な株を維持できます。

この記事では、キンギアナムの花が咲かない理由を詳しく解説し、葉が枯れる原因や、冬の管理方法についても触れながら、最適な育て方をご紹介します。適切な環境を整えて、美しい花を咲かせるためのヒントを見つけましょう。

ポイント

- キンギアナムの花が咲かない主な原因と対策を理解できる

- 日当たり、水やり、肥料管理が花芽の成長に与える影響を学べる

- 古いバルブや高芽の扱い方と株分けの適切な方法を知ることができる

- 冬の管理や屋外・室内の最適な育成環境について理解できる

キンギアナム 花が咲かない原因と対策

日当たりが悪いと花がつかない

キンギアナムの花が咲かない原因の一つに、日当たりの悪さが挙げられます。ランの仲間であるキンギアナムは、十分な光を浴びることで光合成を活発に行い、花芽を形成します。そのため、日照時間が不足すると、成長が鈍くなり、花を咲かせるためのエネルギーが足りなくなるのです。

キンギアナムの花が咲かない原因の一つに、日当たりの悪さが挙げられます。ランの仲間であるキンギアナムは、十分な光を浴びることで光合成を活発に行い、花芽を形成します。そのため、日照時間が不足すると、成長が鈍くなり、花を咲かせるためのエネルギーが足りなくなるのです。

日当たりの悪さが影響するのは、特に秋から冬にかけての花芽形成期です。この時期に十分な光を確保できないと、花芽が十分に発達せず、蕾がつかないことがあります。また、光合成が不十分な状態が続くと、葉が黄色く変色したり、全体的に弱々しくなったりすることもあります。

屋外で育てている場合は、半日陰よりも日当たりの良い場所を選びましょう。ただし、真夏の直射日光は強すぎるため、遮光ネットなどを利用して調整すると安心です。室内で管理する場合は、南向きの窓辺やレースカーテン越しの光が当たる場所に置くのがおすすめです。日照時間が不足しがちな環境では、植物用のLEDライトを活用するのも有効な方法です。

水やりの不足や過剰が影響する

キンギアナムの花つきを左右する重要な要素の一つが水やりです。水が不足すると、株が乾燥して花芽の成長が妨げられ、蕾が落ちることがあります。一方で、水を与えすぎると根腐れを引き起こし、結果として花が咲かない原因にもなります。

適切な水やりのタイミングは、季節によって異なります。春から夏にかけては生長期にあたるため、鉢の底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えるのが理想的です。ただし、鉢の中が常に湿った状態にならないよう、土の表面が乾いてから次の水やりを行いましょう。逆に、秋から冬にかけては花芽が成長する時期ですが、気温が下がると水の吸収量も減るため、控えめな水やりを心がけることが大切です。

特に冬場は水の与えすぎに注意が必要です。土が常に湿っていると、根が傷んで花芽が正常に発達しなくなることがあります。また、乾燥しすぎると蕾が落ちる原因になるため、適度な湿度を保つことも重要です。水やりの頻度を調整し、鉢の底からしっかり水が抜けるように管理すると、健康な花芽を育てることができます。

肥料のバランスが花つきに関係する

キンギアナムの花つきには、適切な肥料の管理が不可欠です。栄養が不足すると株の成長が鈍くなり、花を咲かせる力が弱まります。一方で、特定の成分が多すぎると、花芽ではなく葉や茎ばかりが成長してしまい、花つきが悪くなることがあります。

キンギアナムに適した肥料の与え方としては、生長期にあたる春から夏にかけて、薄めた液体肥料を2週間に1回程度与えるのが基本です。ただし、窒素(N)成分が多すぎると葉ばかりが茂り、花芽の形成が妨げられるため、リン酸(P)が多めの肥料を選ぶことがポイントです。

また、秋以降は肥料の与え方に注意が必要です。夏の終わりから秋にかけて肥料を与えすぎると、高芽(葉が出る部分)が増えてしまい、花芽の発達が妨げられることがあります。花を咲かせたい場合は、8月末~9月中旬を目安に施肥を終了し、株が休眠に入る準備を整えることが大切です。

肥料の種類やタイミングを適切に管理することで、キンギアナムは健康に成長し、美しい花を咲かせます。バランスの取れた栄養補給を心がけることで、毎年安定して花を楽しむことができるでしょう。

花芽の成長を妨げる環境とは

キンギアナムの花芽がうまく成長しない原因には、栽培環境の影響が大きく関わっています。花芽の形成には適切な光、水分、温度管理が必要ですが、それらのバランスが崩れると成長が妨げられてしまいます。

まず、日照不足は大きな要因の一つです。キンギアナムは十分な光を浴びることで花芽を形成しますが、暗い場所や短い日照時間では花芽が育ちにくくなります。特に秋から冬にかけては、日照時間が短くなるため、屋内に取り込む際は南向きの窓辺や植物用のLEDライトを活用するとよいでしょう。

次に、水分管理の問題もあります。水を与えすぎると根が傷み、十分な栄養が花芽まで行き届かなくなります。一方で、水が不足すると花芽がしおれてしまい、成長が途中で止まることもあります。花芽が出始めたら、鉢の底から水が流れ出るくらいたっぷりと水を与え、根が適度に水分を吸収できる環境を整えることが大切です。

また、気温が高すぎたり低すぎたりすると、花芽の成長が滞ることがあります。キンギアナムは寒さに比較的強い植物ですが、最低気温が3℃以下になるとダメージを受けることがあります。特に花芽が成長する秋から冬にかけては、気温6~8℃の環境で管理すると、花が咲きやすくなります。

このように、花芽の成長を妨げる環境にはさまざまな要因があるため、それぞれの条件を見直しながら最適な管理を心がけることが重要です。

古いバルブでも花が咲くのか?

キンギアナムの古いバルブでも花を咲かせることは可能です。一般的にラン科の植物は、新しいバルブの方が花をつけやすいですが、古いバルブでも適切な管理を行えば、花を咲かせる力を持っています。

キンギアナムの古いバルブでも花を咲かせることは可能です。一般的にラン科の植物は、新しいバルブの方が花をつけやすいですが、古いバルブでも適切な管理を行えば、花を咲かせる力を持っています。

キンギアナムのバルブは、過去に成長した茎のような部分で、そこに栄養が蓄えられています。古いバルブでも健康であれば、そこから新しい花芽が発生することがあります。しかし、バルブが完全に枯れていたり、シワが多くなっていたりする場合は、花をつける力が弱まっている可能性があります。

古いバルブを活かすためには、株分けの際に適切に整理することが重要です。バルブが密集しすぎると、風通しが悪くなり、病気の原因になることがあります。株分けの際は、葉が付いたリードバルブの後ろに2~3本の古いバルブを残す形で切り分けると、成長を促しながら花を咲かせやすくなります。

また、古いバルブが健康な状態であれば、花芽が出やすいように適切な水やりと肥料管理を行いましょう。特にリン酸が多めの肥料を与えると、花芽の形成を助ける効果が期待できます。

したがって、古いバルブでも花を咲かせることは可能ですが、そのためには適切な管理と環境を整えることが不可欠です。

葉が枯れる原因とその対策

キンギアナムの葉が枯れる原因はいくつか考えられますが、多くの場合、水分管理の問題や病害虫の影響によるものです。葉の状態が悪くなると、光合成の効率が下がり、結果として花のつきも悪くなるため、早めに対処することが大切です。

まず、水不足が原因で葉が枯れることがあります。キンギアナムは乾燥に比較的強い植物ですが、長期間水を与えないと葉がしおれて枯れてしまいます。特に夏場は蒸発量が多くなるため、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることが重要です。一方で、水のやりすぎも根腐れの原因となり、葉の変色や枯れにつながることがあります。根が健康な状態を保てるよう、適切な水やりを心がけましょう。

また、病気が原因で葉が枯れるケースもあります。例えば、灰色かび病や炭そ病などのカビによる病気は、高温多湿の環境で発生しやすく、葉に黒や茶色の斑点ができることがあります。感染が広がる前に、病気にかかった部分を切り取り、風通しを良くすることで予防できます。

さらに、害虫による影響も考えられます。アブラムシやカイガラムシが葉に付くと、養分を吸われて葉が弱り、やがて枯れることがあります。害虫を見つけた場合は、早めに駆除し、定期的に葉の裏などをチェックする習慣をつけることが大切です。

このように、葉が枯れる原因はさまざまですが、適切な水やり、病害虫対策、風通しの確保などを意識することで、健康な葉を保つことができます。

キンギアナム 花 が 咲か ない場合の育て方のポイント

株分けのタイミングと方法

キンギアナムの株分けは、株の成長を促し、健康な状態を保つために必要な作業です。特に鉢の中で根が絡まりすぎていたり、バルブが過密になっていたりする場合は、株分けを行うことで植物の負担を軽減できます。

キンギアナムの株分けは、株の成長を促し、健康な状態を保つために必要な作業です。特に鉢の中で根が絡まりすぎていたり、バルブが過密になっていたりする場合は、株分けを行うことで植物の負担を軽減できます。

適切なタイミング

株分けに最適な時期は 春 です。特に 新芽が出始める前後のタイミング で行うと、株がダメージを受けにくくなります。また、花が咲いた直後の休眠期にも株分けは可能ですが、植え替え後の管理に注意が必要です。一方、真夏や真冬の作業は、環境の変化による負担が大きいため避けたほうがよいでしょう。

株分けの方法

- 鉢から株を取り出す

根が絡まっていることが多いため、鉢を割るか、根元を優しくほぐしながら取り出します。水に数時間つけて根を柔らかくすると、スムーズに作業できます。 - 適切なサイズに分ける

一株あたり 最低でも5本のバルブ をつけるように分けるのが理想的です。バルブが少なすぎると、株の生育が遅れたり、花がつきにくくなったりするため注意しましょう。 - 古いバルブを整理する

葉がなくなり、しおれた古いバルブは成長の妨げになることがあります。完全に枯れているものは取り除き、健康なバルブだけを残します。 - 新しい鉢に植える

通気性のよい鉢と水はけのよい用土(ミズゴケやバーク)を使い、根を傷つけないように丁寧に植え付けます。

株分け後の管理

植え替え直後は根の負担を減らすため 2週間ほど水やりを控えめにする のがポイントです。また、明るい日陰で株を休ませ、新しい根が出てくるのを待ちましょう。1か月後からは、通常の管理に戻し、適度に肥料を与えて成長を促します。

高芽を活かした増やし方

キンギアナムは、株分けだけでなく 高芽(たかめ) を使って増やすこともできます。高芽とは、茎の途中から新たに芽が出てきた部分のことで、これを適切に育てることで、新しい株を増やすことが可能です。

高芽の発生条件

高芽は、 湿度が高い環境や窒素肥料を過剰に与えた場合 に出やすくなります。特に、夏から秋にかけて高芽が発生しやすいため、増やしたい場合はこの時期の管理を意識するとよいでしょう。一方で、花を咲かせたい場合は、肥料の与え方に注意する必要があります。

高芽の取り方と植え付け

- 高芽が十分に育ったか確認する

根が 2~3cm以上 伸びていることを確認してから取り外します。根が短すぎる場合は、もう少し成長するのを待ちましょう。 - ハサミで丁寧に切り取る

殺菌したハサミを使い、親株から高芽を切り取ります。病気を防ぐため、切り口には 殺菌剤 を塗っておくと安心です。 - 水ゴケや小粒のバークに植え付ける

高芽の根を軽く水につけてから、 湿らせた水ゴケやバーク に植え付けます。乾燥しすぎると根がうまく発達しないため、適度な湿度を保つことが大切です。 - 明るい日陰で管理する

植え付け後は直射日光を避け、 風通しの良い半日陰 に置いて育てます。水やりは控えめにし、根がしっかりと伸びるのを待ちましょう。

成功のポイント

高芽の成長を促すためには、 春の温暖な時期に植え付けるのが理想的 です。秋や冬に植え付けると成長が遅くなり、根が十分に発達しないことがあるため、温かくなるまで待つのが安全です。

冬の管理で花を咲かせるコツ

キンギアナムは寒さに比較的強いランですが、冬の管理次第で花のつきが大きく変わります。適切な管理を行えば、翌年の春に美しい花を咲かせることができます。

冬の管理のポイント

- 日当たりの確保

キンギアナムは 冬も十分な光を必要とする ため、できるだけ 日当たりの良い場所 に置きます。室内で育てる場合は、 南向きの窓際 など、光がよく当たる場所が適しています。日照不足になると、花芽が成長しにくくなるため、注意が必要です。 - 水やりの調整

冬は 休眠期 に入るため、水やりの頻度を減らします。ただし、完全に乾燥しすぎると花芽が枯れてしまうため、 土が乾いたら適度に水を与える のがポイントです。特に、花芽が成長し始める11月~12月は、乾燥しすぎないよう注意しましょう。 - 温度管理

キンギアナムは寒さに強いですが、 最低気温3~5℃ まで耐えられるとされています。ただし、交配種など一部の品種では 10℃程度の気温が必要 なものもあるため、種類に応じて管理方法を調整しましょう。霜に当たると株が傷むため、 屋外で管理している場合は霜が降りる前に室内に移動 させるのが安全です。 - 肥料を控える

冬の間は生育が緩やかになるため、 肥料を与えすぎると高芽が発生しやすくなる ことがあります。高芽が増えると花芽の形成が妨げられるため、 8月末~9月中旬には肥料をストップ し、株を休眠に備えさせましょう。

花を咲かせるための重要ポイント

冬の寒さに適度に当てることで、花芽の成長が促されます。ただし、極端な寒さは株を弱らせるため、 気温が6~8℃の日が10日ほど続いたら室内に取り込む など、適切な管理が必要です。

このように、冬の管理を適切に行うことで、翌年の春にしっかりと花を咲かせることができます。

屋外と室内、どちらが適している?

キンギアナムの育成環境として、屋外と室内のどちらが適しているのかは、 季節や気温、日照条件によって異なります 。成長期と休眠期の管理を適切に行うことで、健康な株を育て、花を咲かせることができます。

屋外で育てるメリットと注意点

メリット:

- 日光を十分に浴びることができるため、丈夫に育つ

- 風通しが良く、蒸れや病害虫のリスクが低い

- 温度変化に適応しやすく、自然な環境で育つ

注意点:

- 夏場は直射日光が強すぎるため、半日陰に移動する必要がある

- 冬の霜や低温が厳しい地域では、そのまま放置すると株が傷む可能性がある

- 雨が多い時期は水の管理が難しく、根腐れのリスクが高まる

春から秋にかけては 屋外での栽培が適しています 。特に 春と秋は日当たりの良い場所 に置き、夏は半日陰に移動させるとよいでしょう。一方で、冬は寒さの影響を受けやすいため、最低気温が3℃を下回る地域では室内に取り込むのが安心です。

室内で育てるメリットと注意点

メリット:

- 温度管理がしやすく、冬の寒さから株を守れる

- 過度な雨や風の影響を受けにくい

- 鉢植えのまま育てる場合、移動が簡単

注意点:

- 日照不足になりやすく、花がつきにくくなる可能性がある

- 風通しが悪いと病害虫が発生しやすい

- 水の管理が難しく、過湿や乾燥に注意が必要

室内で育てる場合は、 日当たりの良い窓辺に置くことが重要 です。特に冬場は、 南向きの窓際でレースカーテン越しの日光を当てると花芽の成長が促進されます 。また、定期的に窓を開けて換気し、風通しを確保することも大切です。

最適な育て方のポイント

基本的には、春~秋は屋外、冬は室内で管理するのが理想的 です。ただし、地域や気候によって最適な管理方法は異なるため、気温や天候をチェックしながら環境を調整するとよいでしょう。

花が付かない理由を見直そう

キンギアナムの花が咲かない場合、 育成環境や管理方法を見直すことで、花を咲かせる可能性が高まります 。花が付かない主な理由を確認し、一つずつ改善していくことが大切です。

1. 日照不足

花芽を形成するためには、 十分な光を浴びることが必要 です。日当たりが悪いと、葉ばかりが茂って花が咲かないことがあります。

対策:

- 屋外で育てる場合は、日当たりの良い場所に置く

- 室内なら南向きの窓辺に移動するか、植物用LEDライトを活用する

2. 水の管理が適切でない

水の与え方も、花が付くかどうかに大きく影響します。 水不足が続くと花芽が十分に成長せず、過湿だと根腐れを起こしてしまいます。

対策:

- 夏場は鉢の底から水が流れるくらいたっぷりと与える

- 冬は水やりを控えめにし、乾燥しすぎないように管理する

3. 肥料のバランスが崩れている

窒素(N)を多く含む肥料を与えすぎると、葉が茂りすぎて花芽がつきにくくなります。 逆に、リン酸(P)が不足すると花芽の形成が不十分になることがあります。

対策:

- 春~夏にかけては、2週間に1回程度の液体肥料を与える

- 花芽をつけたい場合は、リン酸が多めの肥料を使用する

- 秋以降は肥料を控えめにし、株を休眠状態に導く

4. 温度管理が適切でない

キンギアナムは 寒さに当たらないと花芽がつきにくい 植物です。そのため、 秋以降に適度な低温にさらすことが重要 になります。

対策:

- 気温6~8℃の環境で10日ほど管理すると花芽がつきやすくなる

- 冬の間は最低3℃以上を保ちつつ、適度に寒さに当てる

5. 植え替えや株分けの影響

植え替えや株分けをした直後は、株が新しい環境に適応するためにエネルギーを使うため、花がつきにくくなることがあります。

対策:

- 植え替えや株分けは春に行い、十分な成長期間を確保する

- 作業後はしばらく肥料を控え、株の回復を待つ

6. 高芽が多すぎる

高芽が多いと栄養がそちらに取られ、花芽がつきにくくなることがあります。

対策:

- 高芽を整理し、エネルギーを花芽の形成に集中させる

- 必要な分だけ高芽を育て、不要なものは取り除く

花がつかない場合は、まず育成環境を見直すことが大切です。

日照、水やり、肥料、温度管理などの要素をバランスよく整え、適切な管理を行うことで、翌年には美しい花を楽しめる可能性が高まります。

キンギアナム 花が咲かない原因と育て方のポイント

- 日当たりが悪いと光合成が不足し、花芽がつきにくくなる

- 秋から冬に十分な光を確保しないと蕾が形成されない

- 水不足は花芽の成長を妨げ、過剰な水やりは根腐れを招く

- 生長期の水やりは鉢底から流れるほどたっぷり行う

- 肥料の窒素が多すぎると葉ばかり茂り、花芽がつかない

- 秋以降の肥料の与えすぎは高芽を増やし、花芽の発達を妨げる

- 気温6~8℃の環境に10日ほど当てると花芽がつきやすい

- 古いバルブでも適切な管理をすれば花を咲かせることができる

- 株分けは新芽が出始める春に行うのが最適

- 冬の管理は霜を避け、日当たりの良い場所で行うのが重要