「11月になってしまったけれど、今からでもカブの種まきは間に合うのだろうか」と、家庭菜園の計画を立てながら、ふと疑問に思う方もいるかもしれません。秋も深まり、冬の気配を感じるこの時期に、新しい栽培を始めることへの不安、特に種がうまく発芽しないのではないかという心配は自然なことです。

カブの栽培は、一般的に春まきや秋の早い時期が推奨されることが多いですが、実は適切な知識があれば、カブの種まきを11月に行うことは十分に可能です。むしろ、この時期から始める冬の栽培には、寒さで甘みが増した美味しいカブを収穫できるという大きな魅力があります。手軽なプランター栽培でも挑戦できます。

この記事では、11月の種まきで失敗や後悔をしないための具体的な方法を、初心者の方にも分かりやすく解説します。また、比較として12月種まきや1月種まき、さらには難しいとされる6月種まきとの違いにも触れながら、種まきから気になる収穫時期までの栽培管理のポイントを網羅的にご紹介します。

ポイント

-

11月にカブの種まきを成功させるための具体的な方法

-

プランター栽培や冬の管理で失敗しないためのコツ

-

種が発芽しないといったトラブルへの的確な対処法

-

12月や1月など他の時期の栽培との違いと注意点

カブの種まきは11月からでも十分に間に合う

-

11月まきに適した品種の選び方

-

成功のカギは種まき前の土作り

-

初心者も安心のプランター栽培

-

冬の栽培で甘いカブを育てるコツ

-

種が発芽しないときの原因と対策

-

気になるカブの収穫時期の目安

11月まきに適した品種の選び方

11月にカブの種をまく場合、これから迎える冬の寒さに強い品種を選ぶことが、栽培を成功させるための最初の鍵となります。具体的には、耐寒性に優れ、ゆっくりと生育する「晩生(おくて)」や「冬どり」タイプの品種が適しています。

その理由は、気温が低い環境でも生育が止まりにくく、寒さに当たることでカブ自体の甘みが増す性質を持っているからです。逆に、春まき用などの暑さに強い品種を選んでしまうと、低温下ではうまく育たず、大きくならない可能性があります。

品種選びの際には、種苗メーカーのカタログや種のパッケージ裏面にある「栽培適期表」を必ず確認しましょう。タキイ種苗の「耐病ひかり」やサカタのタネの「CR雪化粧」といった品種は、耐寒性があり病気にも強いため、初心者の方にもおすすめです。お住まいの地域(暖地、中間地、寒冷地)の区分を見て、11月の種まきに適しているかを確認してから購入することが大切です。

成功のカギは種まき前の土作り

美味しいカブを育てるためには、水はけが良く、栄養分を豊富に含んだ土壌環境を事前に整えておくことが不可欠です。カブは酸性の土壌を嫌う性質があるため、種まきの2週間ほど前には準備を始めるのが理想的です。

地植えの場合の土作り

まず、畑の土壌酸度を調整するために「苦土石灰(くどせっかい)」をまき、よく耕します。その後、種まきの1週間前になったら、土を豊かにする「堆肥(たいひ)」と、生育初期の栄養となる「化成肥料」を加えて、再度深く耕し、土とよく混ぜ合わせます。これにより、カブの根がスムーズに伸び、健全な生育を促す土台が出来上がります。

プランターの場合の土作り

プランターで栽培する場合は、市販の「野菜用培養土」を使用するのが最も手軽で確実です。これらの培養土は、カブの生育に適した配合バランスに調整されているため、開封してそのまま使えます。もしご自身で土を配合する場合は、「赤玉土(小粒)5:腐葉土3:バーミキュライト2」の割合で混ぜ合わせ、そこに少量の化成肥料を加えると良いでしょう。

初心者も安心のプランター栽培

カブは根を深く張る野菜ではないため、ベランダなどの限られたスペースでもプランターを使えば手軽に栽培を楽しむことができます。特に家庭菜園が初めての方には、管理がしやすいプランター栽培から始めるのがおすすめです。

プランターを選ぶ際は、深さが20cm以上ある標準的なタイプを選びましょう。深さが十分にあることで、カブが丸々と育つスペースを確保でき、土の乾燥も防ぎやすくなります。

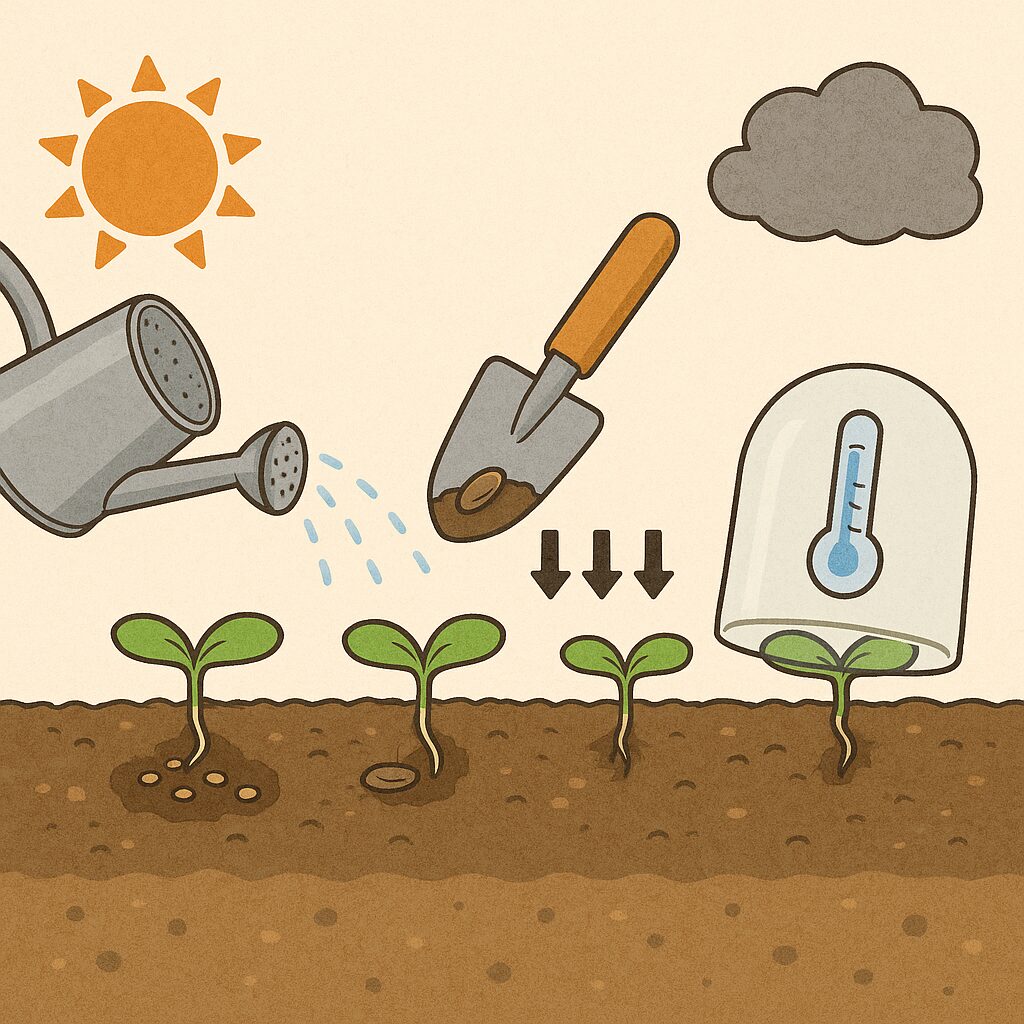

種まきの方法は、プランターの底に鉢底石を敷いて水はけを良くし、培養土を入れます。その後、深さ1cm程度のまき溝を2列ほど作り、種が1cm間隔になるように「すじまき」します。種をまき終えたら、土を薄くかぶせて軽く手で押さえ、種と土を密着させましょう。最後に、霧吹きやジョウロのハス口を使い、種が流れないように優しくたっぷりと水を与えます。発芽するまでは、土の表面が乾かないように管理することが大切です。

冬の栽培で甘いカブを育てるコツ

冬の栽培は、寒さ対策を適切に行うことで、カブの甘みを最大限に引き出すことができます。カブは寒さに強い野菜ですが、霜や凍結は生育に悪影響を与えるため、少しの工夫でより良い結果が期待できます。

保温対策

11月上旬の種まきであれば、畝やプランターに「不織布(ふしょくふ)」を直接かける「べたがけ」が効果的です。不織布は保温だけでなく、保湿や害虫の侵入を防ぐ効果もあります。11月中旬以降や、特に寒さが厳しい地域では、支柱を立ててビニールで覆う「トンネル栽培」を行うと、より安定した環境でカブを育てることが可能です。日中の暖かい時間帯には、トンネルの裾を少し開けて換気し、中の温度が上がりすぎるのを防ぎましょう。

水やりと追肥

冬場は土の乾燥が緩やかになりますが、水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。特にプランター栽培は地植えよりも乾燥しやすいため、こまめに土の状態を確認してください。

追肥(ついひ)は、生育を促すために重要な作業です。本葉が2~3枚の頃に1回目の間引きを行った後と、本葉が5~6枚になりカブの根が少し膨らみ始めた頃の、合計2回行います。株の周りに化成肥料をパラパラとまき、軽く土と混ぜ合わせるように「土寄せ」をします。この土寄せは、カブの白い根の部分が地上に出て緑色になるのを防ぐ役割も果たします。

種が発芽しないときの原因と対策

せっかく種をまいたのに、なかなか芽が出ないと心配になります。カブの種が発芽しない場合、いくつかの原因が考えられます。原因を特定し、適切に対処しましょう。

まず考えられるのは、「水分不足」です。種まきから発芽までの期間は、土が絶対に乾かないように管理することが最も重要です。土の表面が乾いていると、種も水分を吸収できず発芽できません。毎日の水やりを欠かさないようにしてください。

次に、「種をまく深さ」が関係している場合があります。カブの種は光を好む「好光性種子」ではありませんが、土を厚くかぶせすぎると、芽が地上に出るまでに力尽きてしまいます。覆土は5mm~1cm程度のごく薄めが基本です。逆に浅すぎると、乾燥しやすくなったり、水やりで種が流れてしまったりする原因になります。

また、「気温の低下」も一因です。カブの発芽適温は20℃~25℃とされています。11月は気温がこの範囲を下回る日も多くなるため、発芽までの日数が通常より長くなる傾向があります。前述の通り、不織布やビニールトンネルで保温することで、地温を確保し発芽を促進できます。焦らずに、適切な管理を続けながら様子を見ることが大切です。

気になるカブの収穫時期の目安

種まきから栽培管理を続ける中で、最も楽しみなのが収穫です。11月に種まきをしたカブの収穫時期は、品種や栽培環境によって多少前後しますが、一般的には種まきから約1ヶ月半~2ヶ月後が目安となります。

収穫のサインは、カブの根の直径で判断します。小カブの場合、根の直径が5~6cm程度になったら収穫適期です。収穫が遅れてしまうと、根に「す」が入ってスポンジのような食感になったり、味が落ちたり、硬くなったりすることがあります。そのため、大きくなりすぎる前に収穫するのが美味しく食べるコツです。

試しに1株抜いてみて、大きさや根の状態を確認する「試し掘り」もおすすめです。収穫する際は、葉の付け根あたりをしっかりと持ち、まっすぐ上に引き抜きます。土が硬い場合は、株の周りの土を少し掘ってから引き抜くと、根を傷つけずに収穫できます。収穫したての新鮮なカブは、サラダや漬物、煮物など、様々な料理でその格別な味わいを楽しめます。

カブの種まき、11月以外の時期と比較

-

12月種まきで注意したいこと

-

1月種まきはトンネル栽培が必須

-

難しい6月種まきを避ける理由

-

育てやすいカブを病害虫から守る

-

正しい知識でカブの種まきを11月に楽しむ

12月種まきで注意したいこと

12月にカブの種まきを行う場合、11月よりもさらに徹底した防寒対策が求められます。この時期は気温がかなり低くなるため、発芽率の低下や生育の遅延が起こりやすくなります。

最も重要なのは保温です。種をまいた後は、不織布とビニールを二重、三重に重ねて使うなど、より強力な保温資材でトンネル栽培を行うことが前提となります。地温をできるだけ下げない工夫が、発芽と初期生育を左右します。

また、品種選びもよりシビアになります。耐寒性が特に強く、低温でも肥大しやすい性質を持つ「低温伸長性」に優れた品種を選ぶ必要があります。栽培期間は通常よりも長くなることを想定し、春先の収穫を目指して気長に管理する心構えが大切です。日照時間も短くなるため、できるだけ日当たりの良い場所を選ぶこともポイントです。

1月種まきはトンネル栽培が必須

1月は一年で最も寒さが厳しい時期であり、カブの種まきにとっては過酷な環境です。この時期に栽培を始めるのであれば、ビニールによるトンネル栽培は必須条件と考えましょう。

12月まきと同様に、保温性の高い資材を使い、トンネル内の温度を確保することが最優先事項です。夜間から朝方にかけての凍結を防ぐため、トンネルの裾は土でしっかりと塞ぎ、冷たい外気が入り込まないようにします。

日中は晴れていればトンネル内の温度が上がりすぎることもあるため、換気も忘れてはいけません。温度管理を怠ると、苗が弱ったり病気が発生したりする原因になります。1月の種まきは難易度が高いですが、うまくいけば他の野菜が少ない早春に収穫できるというメリットがあります。挑戦する場合は、しっかりとした装備とこまめな管理が求められます。

難しい6月種まきを避ける理由

カブは基本的に冷涼な気候を好む野菜であり、高温多湿には非常に弱いです。そのため、梅雨や真夏と重なる6月の種まきは、栽培の難易度が格段に上がります。

6月に種をまくと、まず高温によって発芽率が著しく低下します。無事に発芽したとしても、その後の生育過程で様々な問題が発生しやすくなります。例えば、アブラムシやコナガといった害虫の活動が最も活発な時期であるため、被害に遭うリスクが非常に高まります。

さらに、高温はカブの根の肥大を妨げ、品質の低下を招きます。うまく育ったとしても、味が苦くなったり、食感が悪くなったりすることが少なくありません。これらの理由から、家庭菜園で美味しいカブを作ることを目指すのであれば、特別な理由がない限り、6月の種まきは避けて、秋まきに集中するのが賢明な判断と言えます。

育てやすいカブを病害虫から守る

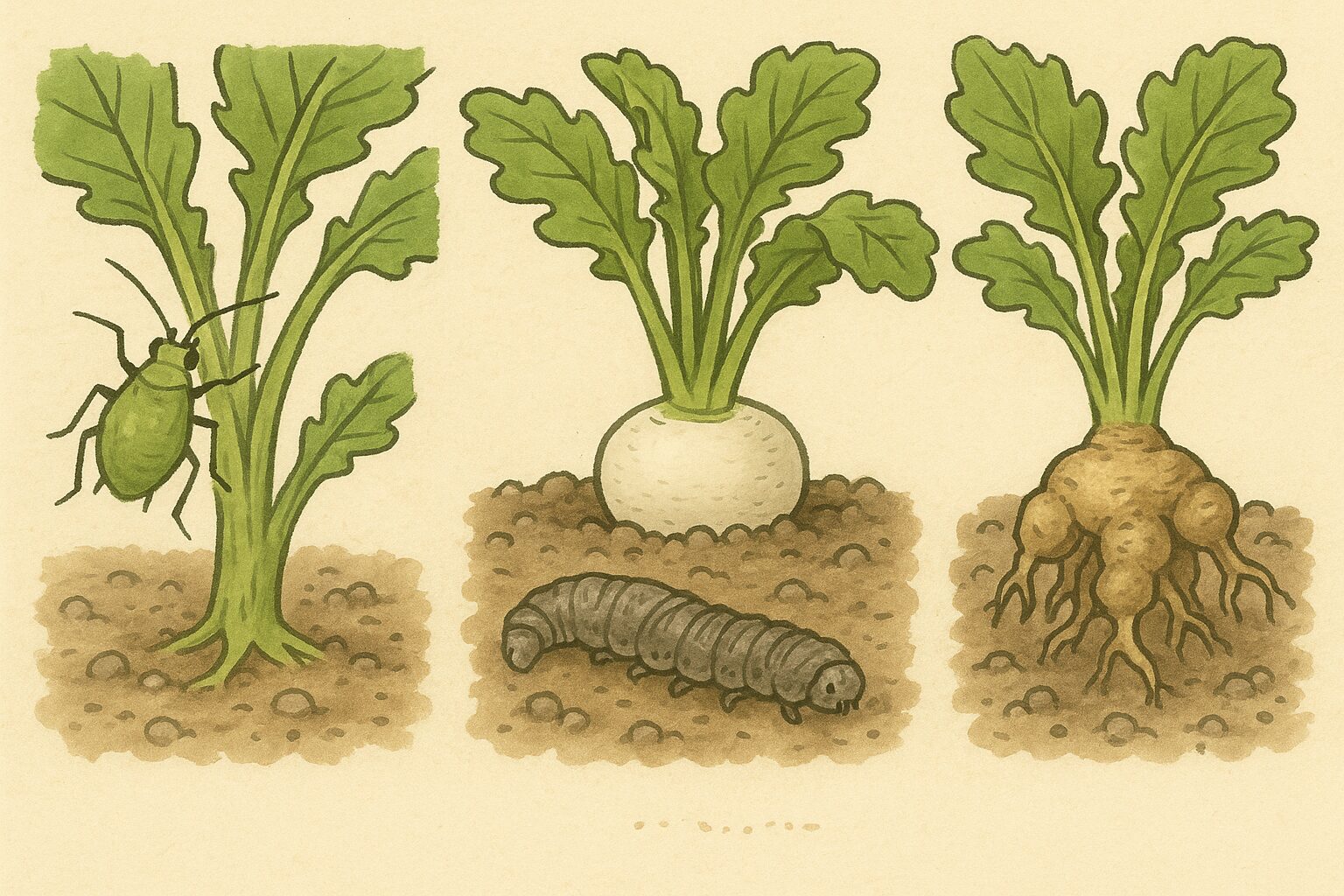

カブは比較的育てやすい野菜ですが、病害虫の被害に遭うこともあります。特に注意したい代表的な病害虫とその対策を知っておくことで、被害を最小限に抑えることができます。

アブラムシ

葉や茎に群生し、栄養を吸い取って株を弱らせます。見つけ次第、粘着テープなどで取り除くか、牛乳を水で薄めたスプレーを吹きかけると窒息させる効果が期待できます。数が多い場合は、野菜に使える薬剤を使用しましょう。

ヨトウムシ

夜行性のガの幼虫で、夜の間に葉を食害します。昼間は株元の土の中に隠れていることが多いです。夜に見回りをして捕殺するか、米ぬかなどを利用した誘殺トラップを仕掛けるのも一つの手です。

根こぶ病

根にこぶができて生育不良を引き起こす、土壌伝染性の病気です。一度発生すると根絶が難しいため、予防が最も重要になります。アブラナ科野菜の連作(同じ場所で続けて栽培すること)を避け、最低でも2~3年は間隔をあけるようにしてください。また、酸性の土壌で発生しやすいため、前述の通り、石灰をまいて土壌の酸度を調整しておくことが有効な対策となります。

正しい知識でカブの種まきを11月に楽しむ

この記事では、11月からのカブ栽培について詳しく解説しました。最後に、成功のための重要なポイントをまとめます。

-

11月の種まきは寒さに強い晩生や冬どり品種を選ぶ

-

種まきの2週間前から苦土石灰や堆肥で土作りを始める

-

プランター栽培は深さ20cm以上のものを選ぶと育てやすい

-

種は1cm間隔ですじまきし覆土は5mm~1cmと薄めにする

-

発芽までは土の表面が乾燥しないよう水やりを徹底する

-

気温が低いため発芽には通常より時間がかかることがある

-

不織布やビニールトンネルで保温すると生育が安定する

-

本葉が2~3枚と5~6枚の頃に間引きと追肥を行う

-

土寄せはカブの根が緑色になるのを防ぎ品質を高める

-

収穫の目安は小カブで根の直径が5~6cmになった頃

-

収穫が遅れると根に「す」が入るため適期を逃さない

-

12月や1月の種まきはより厳重な防寒対策が必須となる

-

アブラムシやヨトウムシは見つけ次第早めに対処する

-

根こぶ病予防のためアブラナ科野菜の連作は避ける

-

適切な知識と管理で冬でも美味しいカブを収穫できる