毎年美しい花房を垂らす姿を楽しみにしていたのに、今年はなぜか藤の花が咲かない、と悩んでいませんか。立派な株なのに葉っぱばかりが青々と茂るだけで、花がつく気配がないとがっかりしてしまいます。

毎年美しい花房を垂らす姿を楽しみにしていたのに、今年はなぜか藤の花が咲かない、と悩んでいませんか。立派な株なのに葉っぱばかりが青々と茂るだけで、花がつく気配がないとがっかりしてしまいます。

藤の栽培では、花芽はいつできるのか、そして見た目がよく似ている花芽と葉芽の違いを理解することが不可欠です。これを知らずに剪定をして失敗し、後悔するケースは少なくありません。特に日当たりの良い場所で育つ地植えの藤でも咲かない場合、原因は他にあると考えられます。

この記事では、藤の花が咲かない主な原因を突き止め、初心者の方でも実践できる毎年咲かせる方法を、基礎から分かりやすく解説します。

ポイント

藤の花が咲かない主な原因がわかる

花芽を落とさない正しい剪定の時期と方法

葉ばかり茂らせないための肥料の知識

来年こそ美しい花を見るための年間管理のコツ

藤の花が咲かないときに考えられる原因

剪定の失敗が最も多い原因

日照不足と水切れも開花に影響

肥料の与えすぎで葉っぱばかりになる

地植えの藤が咲かない特有の理由

植え替え失敗や若い木という可能性

剪定の失敗が最も多い原因

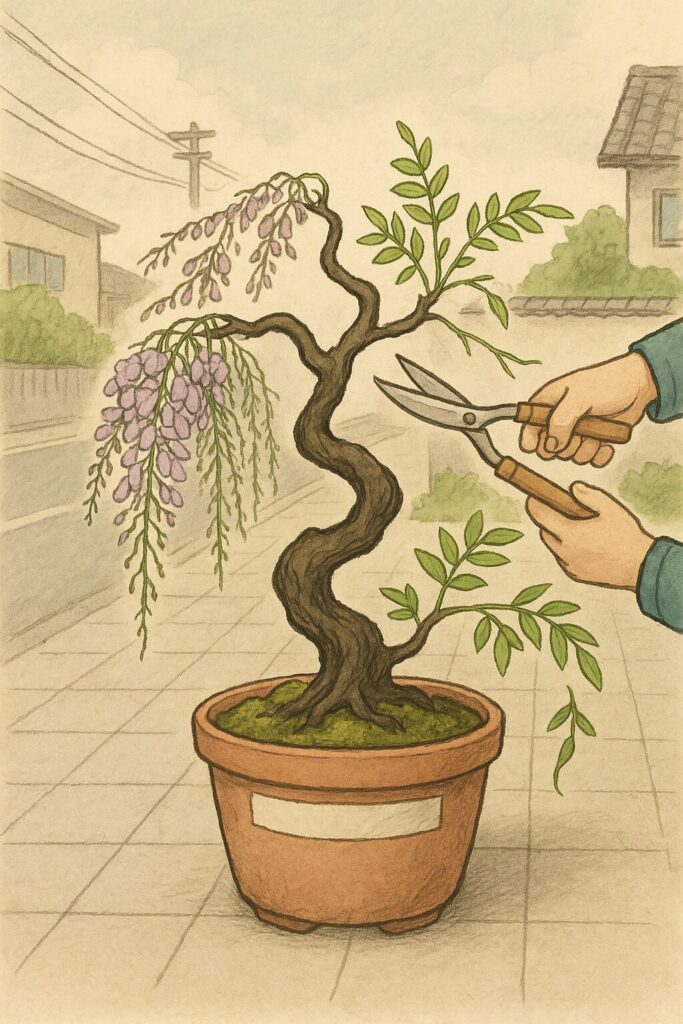

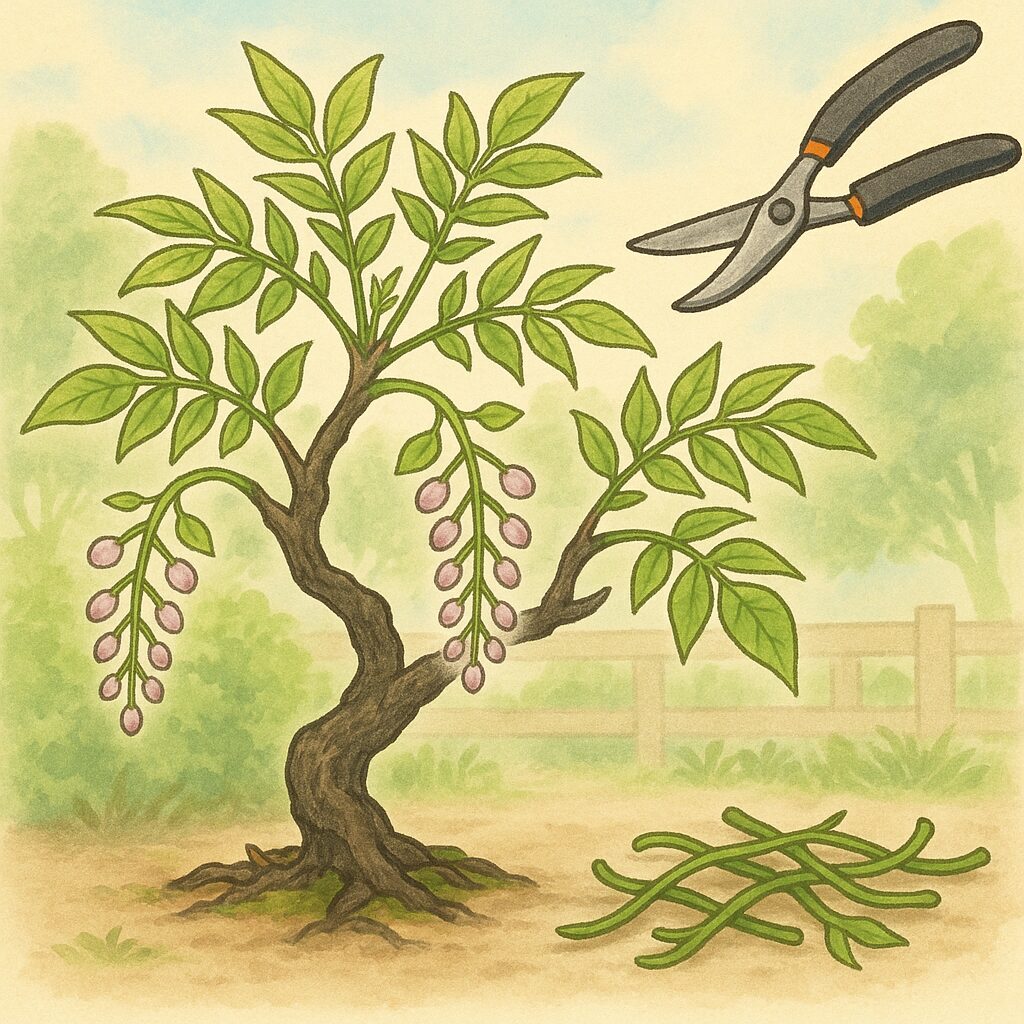

藤の花が咲かない最も一般的な原因は、剪定の時期や方法の誤りです。藤の花芽は前年に伸びた枝につくため、不適切な時期に剪定を行うと、翌年咲くはずだった花芽を全て切り落としてしまう可能性があります。

特に注意が必要なのは、花が咲き終わった後、夏にかけて行う剪定です。ツルが伸び放題になるのを抑えようと、夏(7月~8月頃)に強く切り詰めてしまうと、ちょうどその時期に形成され始めている花芽まで失うことになります。

また、冬に行う剪定も重要です。落葉期は枝の整理に適した時期ですが、ここで花芽と葉芽を見分けずに作業を進めると、花が咲く枝まで切り落としてしまいかねません。藤を美しく咲かせるためには、年2回の適切な時期に行う剪定が鍵となります。

夏の剪定(花後剪定)

花が終わった5月下旬から6月にかけて、まずは花がらを摘み取ります。これを放置すると実(豆)ができてしまい、株の栄養が種を作る方に使われてしまうためです。花がら摘みと同時に、伸びすぎたつるを軽く切り戻し、風通しと日当たりを良くして、花芽の形成を促します。

冬の剪定

本格的な休眠期に入る11月から2月頃に行います。この時期には花芽がふっくらと丸みを帯びており、細く尖った葉芽との見分けがつきやすくなっています。不要な枯れ枝や、混み合っている部分の細いツル、上方向に勢いよく伸びる徒長枝などを根元から切り落とします。花芽を3~5個ほど残すように意識して枝を整理し、樹形全体を整えることが大切です。

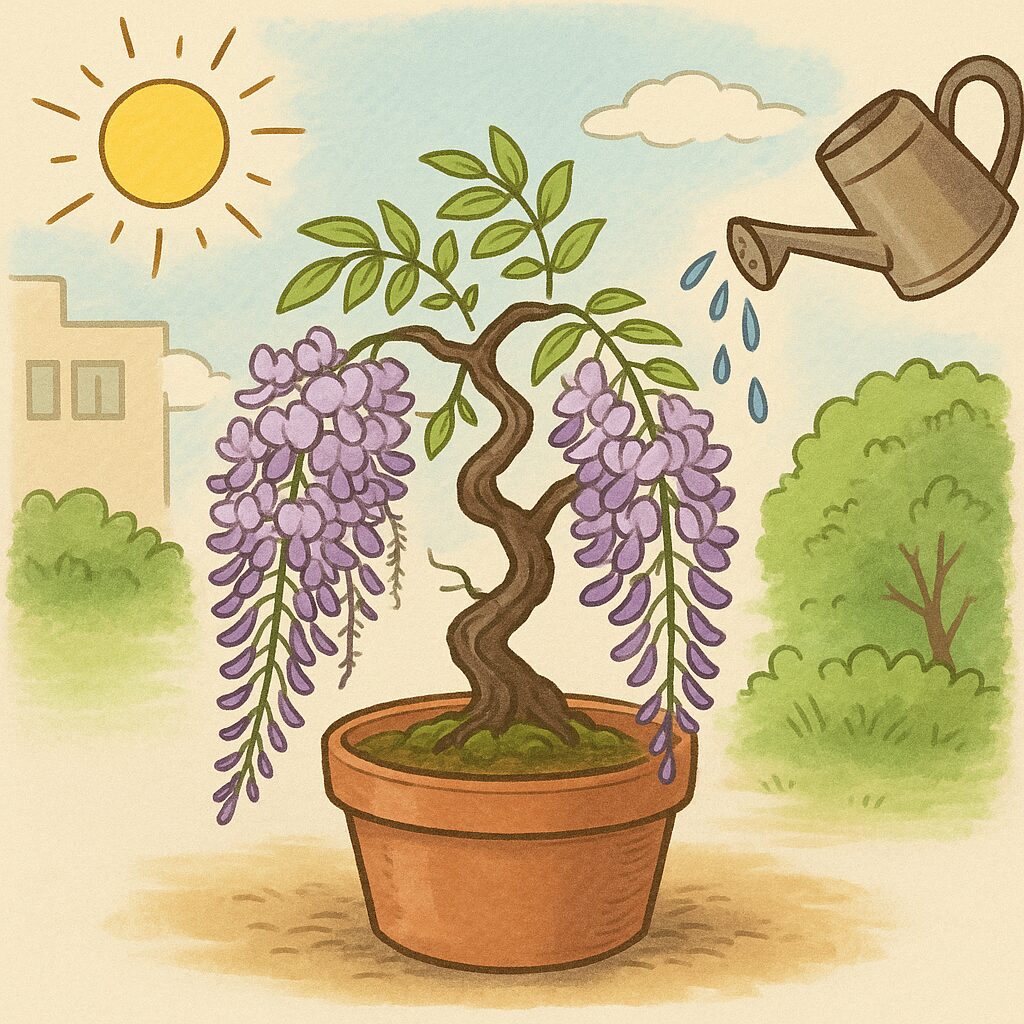

日照不足と水切れも開花に影響

藤は日光を非常に好む植物であり、日照不足は花つきが悪くなる直接的な原因となります。花芽を形成し、開花させるためには多くのエネルギーが必要ですが、日光が足りないと光合成が十分に行えず、株がエネルギー不足に陥ります。

少なくとも1日に4~5時間以上は直射日光が当たる場所が理想的です。もし藤を植えている場所が建物の陰になったり、周りの木々が成長して日陰を作ってしまったりしている場合は、開花が期待できなくなります。地植えで移動が難しい場合は、日陰の原因となっている他の樹木の枝を剪定するなどの対策が必要です。

また、藤は乾燥に弱い性質も持っています。特に鉢植えの場合や、雨が少ない夏場には水切れに注意しなければなりません。土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えるのが基本です。水切れを起こすと株が弱り、生育が悪くなるだけでなく、せっかく形成され始めた花芽が枯れてしまうこともあります。夏場は朝夕の涼しい時間帯に水やりを行うと、土の温度上昇を防ぎ、根への負担を軽減できます。

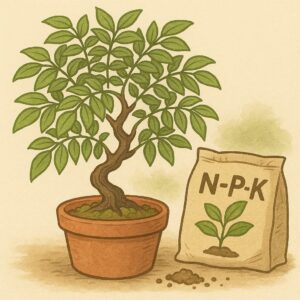

肥料の与えすぎで葉っぱばかりになる

良かれと思って与えた肥料が、かえって花が咲かない原因になっているケースも珍しくありません。特に問題となるのが「窒素(N)」成分の過多です。窒素は葉や茎の成長を促進する働きがあるため、「葉肥え(はごえ)」とも呼ばれます。この窒素が多すぎると、ツルや葉ばかりが勢いよく茂ってしまい、花の形成に必要なエネルギーが回らなくなります。

藤の開花に重要なのは、「リン酸(P)」と「カリウム(K)」です。リン酸は花や実のつきを良くする「花肥え(はなごえ)」、カリウムは根の成長を助け、植物全体を丈夫にする「根肥え(ねごえ)」と呼ばれます。

もし葉ばかりが茂って花が咲かない場合は、窒素成分の多い肥料の使用を中止し、リン酸やカリウムを主体とした肥料に切り替えることを検討しましょう。肥料を与える最適なタイミングは、開花後の「お礼肥」と、冬の「寒肥」の年2回です。与えすぎは根を傷める「肥料焼け」の原因にもなるため、必ず規定量を守って施肥することが大切です。

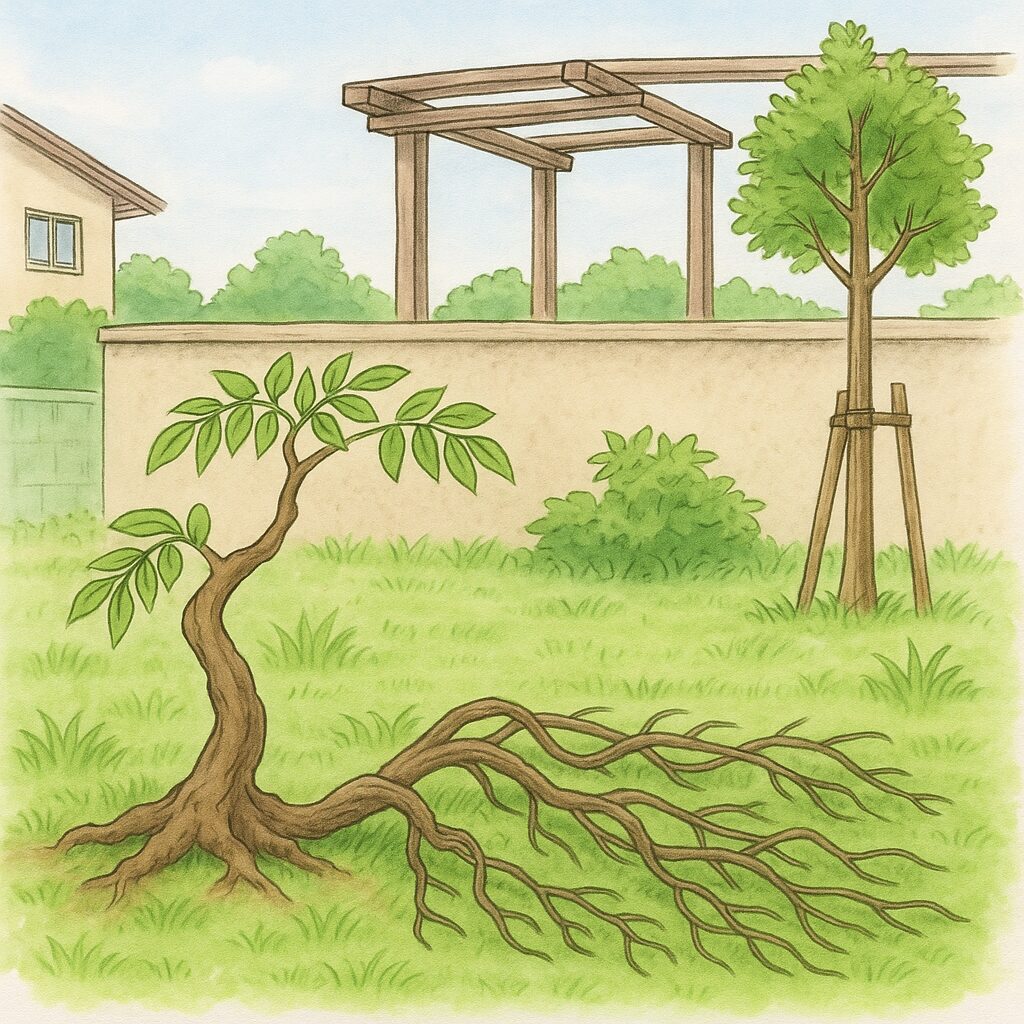

地植えの藤が咲かない特有の理由

広々とした庭で育つ地植えの藤が咲かない場合、特有の理由が考えられます。一つは、植え付けた場所の環境です。前述の通り、藤は日当たりを好むため、十分な日光が確保できない場所に植えてしまうと、何年経っても花を咲かせないことがあります。

また、藤は根を広く深く張ることで成長する植物です。移植を極端に嫌う性質があり、一度植えた場所から動かすと、細い根が傷ついて大きなダメージを受け、回復するまでに数年を要することがあります。その間は株が自身の回復を優先するため、花を咲かせる余裕がなくなります。このため、地植えにする際は、将来にわたって日当たりが良く、他の植物の邪魔にならない場所を慎重に選ぶことが不可欠です。

さらに、伸びたつるの管理も地植えならではのポイントです。藤棚などに誘引せず、地面を這うように伸びたつるや、他の樹木に絡みついたまま放置されたつるは、栄養が分散し、日当たりも悪くなるため花芽がつきにくくなります。適切に支柱や棚へ誘引し、枝全体に光が当たるように管理することが求められます。

植え替え失敗や若い木という可能性

鉢植えの藤をより大きな鉢へ植え替える際や、鉢植えから地植えにする際に、根を傷つけてしまうと花が咲かなくなることがあります。藤の根は非常に繊細で、特に細い根(細根)が水や養分を吸収する重要な役割を担っています。植え替え時に根鉢を崩しすぎたり、根を切ってしまったりすると、株が弱って回復に時間がかかります。植え替えは、根への負担が少ない落葉期の11月~3月に行い、根鉢はなるべく崩さず丁寧に取り扱うことが大切です。

もう一つの可能性として、単純に樹がまだ若いという点が挙げられます。種から育てた場合や、購入した苗が小さい場合、株が十分に成熟するまでは花を咲かせません。植物はまず、根や幹、枝を成長させて体を大きくすることを優先します。開花には多大なエネルギーを要するため、株がそのエネルギーを蓄えられる大きさになるまで、数年間は花が見られないこともあります。

「一才藤」のように若木のうちから開花しやすい品種もありますが、一般的な品種の場合は、焦らずに株の成長を見守る姿勢も必要です。

藤の花が咲かない悩みを解決する育て方

まず花芽はいつできるかを知ることが重要

剪定前に見分ける花芽と葉芽の違い

藤の成長段階に合わせた肥料の与え方

適切な管理で毎年咲せる方法

まず花芽はいつできるかを知ることが重要

藤の花を咲かせる上で、花芽がいつ作られるのかを理解しておくことは、全ての管理の基本となります。藤の花芽は、花が咲く年の前年に形成されます。具体的には、その年の花が終わった初夏から夏、つまり6月から9月頃にかけて、新しい花芽が分化し始めます。

この事実を知っているかどうかが、剪定の成否を分けます。例えば、夏場にツルが伸びすぎたからといって、深く切り戻してしまうと、まさに作られようとしている花芽ごと切り落とすことになります。これが、「毎年手入れしているのに花が咲かない」という事態を招く典型的なパターンです。

つまり、夏の管理は「来年の花芽を守り育てる」という意識で行う必要があります。不要なツルを間引いて日当たりを確保し、株全体の風通しを良くすることで、花芽の充実に繋がります。花芽形成のタイミングを理解すれば、なぜその時期の強剪定がダメなのか、なぜ花後のお礼肥が大切なのかといった、一つ一つの作業の意味が明確になるはずです。

剪定前に見分ける花芽と葉芽の違い

正しい剪定を行うためには、花芽と葉芽を正確に見分けるスキルが求められます。特に、枝が混み合う冬の剪定では、この見極めが翌年の花数を左右します。見分けるポイントは、芽の形と付いている場所です。

剪定作業を始める前に、まず枝をじっくりと観察し、どこに花芽がついているかを確認する習慣をつけましょう。花芽は主に、前年に花が咲いた跡から伸びる短い枝(短花枝)に集中して付きやすい傾向があります。長く勢いよく伸びたつるの根元付近には、葉芽が多く見られます。この違いを理解した上で、不要な枝(葉芽しか付いていない細い枝や枯れ枝)を切り、花芽を大切に残すように剪定を進めることが、満開への確実な道筋となります。

藤の成長段階に合わせた肥料の与え方

藤に美しい花を咲かせてもらうためには、適切なタイミングで適切な種類の肥料を与えることが欠かせません。肥料は多すぎても少なすぎても良くなく、特に与える時期が重要です。主な施肥のタイミングは、冬に行う「寒肥(かんごえ)」と、花が終わった後に行う「お礼肥(おれいごえ)」の年2回です。

寒肥のポイント

寒肥は、植物の活動が緩慢な休眠期に、土壌そのものを豊かにする目的で施します。油かすと骨粉を混ぜたものなど、時間をかけて分解される有機質肥料が適しています。株元から少し離れた場所に数カ所穴を掘り、そこに肥料を埋めるようにすると、根が直接肥料に触れて傷むのを防ぎ、効果的に養分を吸収できます。

お礼肥のポイント

お礼肥は、花を咲かせるために多くのエネルギーを使い果たした株を労い、体力を回復させるために行います。この時期の栄養補給が、来年の花芽がどれだけ充実するかに直結します。速やかに効果が現れる化成肥料や液体肥料が向いています。前述の通り、この時期に窒素過多になると葉ばかりが茂るため、リン酸成分を多く含む肥料を選ぶのがセオリーです。

適切な管理で毎年咲せる方法

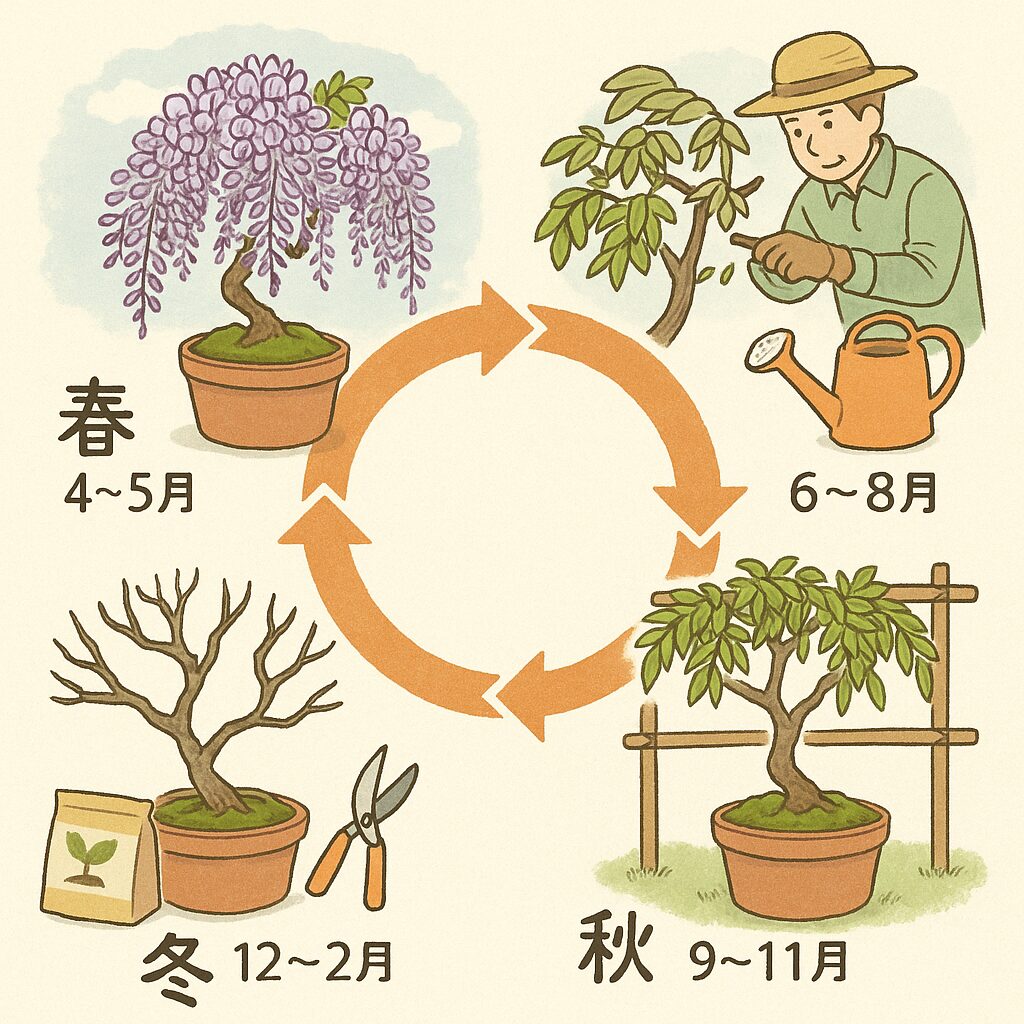

藤の花を毎年安定して楽しむためには、これまで述べてきた剪定や施肥、日当たりといった個別の管理を、一年間のサイクルとして捉えることが大切です。

まず春(4月~5月)、美しい開花を楽しみます。この時期は、花の重みで枝が折れないかなどを確認します。

花が終わり始める5月下旬から6月にかけては、すぐにお礼肥を与え、花がらをこまめに摘み取ります。そして、長く伸びすぎたつるを軽く切り戻す「夏剪定」を行い、株内部への日当たりと風通しを確保します。これが来年の花芽を育てるための最初の重要なステップです。

夏(7月~8月)は、水切れに最も注意が必要な季節です。特に鉢植えは乾燥が早いので、土の状態を毎日チェックしましょう。この時期は花芽が作られている最中なので、強い剪定は絶対に避けます。

秋(9月~11月)になると、株の成長は落ち着きます。つるが伸びすぎて乱れている場合は、支柱や棚に誘引し直して形を整えておきます。

そして冬(12月~2月)、葉が完全に落ちた休眠期に、寒肥を施します。同時に、花芽と葉芽を見分けながら、不要な枝を整理する「冬剪定」を行います。この作業で、春に花が咲く姿をイメージしながら樹形を整えることで、翌年の美しい開花に繋がります。

このように、季節ごとの適切な管理を毎年繰り返すことが、藤を健康に育て、見事な花を咲かせ続けるための確実な方法と言えます。

もう迷わない!藤の花が咲かない対策総括

この記事で解説してきた、藤の花が咲かない原因と対策の要点を以下にまとめます。来年の開花に向けて、ご自身の藤の管理方法を見直す際のチェックリストとしてご活用ください。

藤の花が咲かない最大の原因は剪定の失敗

花芽は前年の夏に作られることを理解する

夏の7月~8月に強い剪定をするのは避ける

冬の剪定では花芽と葉芽を見分ける

花芽は丸くふっくら、葉芽は細く尖っている

1日に最低4~5時間の日当たりを確保する

日陰を作る樹木や建物がないか確認する

土が乾いたらたっぷり水やりをし、特に夏は水切れに注意

窒素過多の肥料は葉ばかり茂る原因になる

肥料はリン酸とカリウムが多いものを選ぶ

肥料を与えるタイミングは冬の「寒肥」と花後の「お礼肥」

地植えの場合、移植は極力避ける

若い木は成長を優先するため数年は咲かないことがある

植え替えは根を傷つけないよう落葉期に丁寧に行う

花が終わったらすぐに花がらを摘み取る