大切に育てているのに、なぜか薔薇の花が咲かないと悩んでいませんか。薔薇の花が咲かない原因は一つではなく、実にさまざまです。もしかしたら良かれと思って与えている肥料の量やタイミングが、かえって株の負担になっているのかもしれません。あるいは、病気ではないのに葉ばかりが青々と茂ってしまう状況に、頭を悩ませている方もいるでしょう。

大切に育てているのに、なぜか薔薇の花が咲かないと悩んでいませんか。薔薇の花が咲かない原因は一つではなく、実にさまざまです。もしかしたら良かれと思って与えている肥料の量やタイミングが、かえって株の負担になっているのかもしれません。あるいは、病気ではないのに葉ばかりが青々と茂ってしまう状況に、頭を悩ませている方もいるでしょう。

一生懸命お世話をして、やっとついた蕾のまま咲かない、最悪の場合、蕾のまま枯れるといったトラブルは特に心が痛みます。また、以前に比べて花が小さくなったと感じたり、花よりも枝ばかりのびることに困惑したりするのも、ガーデナーが直面しがちな問題です。

この記事では、薔薇栽培で起こりがちなこれらの悩みを解決するため、原因を一つひとつ丁寧に解説し、具体的な対策をご紹介します。

ポイント

バラが咲かない主な原因とその見分け方

葉・枝・蕾に現れる症状別の具体的な対策

美しい花を咲かせるための肥料・剪定・育て方の基本

株を健康に保ち、毎年花を楽しむための管理方法

薔薇の花が咲かない時に確認したい主な原因

このセクションでは、バラが咲かない根本的な原因から、葉や枝、花に現れる具体的なサインまで、幅広く解説します。

そもそも薔薇の花が咲かない原因とは

肥料の与えすぎや不足が起きていないか

窒素過多で葉ばかり茂っていないか

蕾のまま枯れるのは病害虫のサインかも

枝ばかりのびるシュートの正しい処理法

以前より花が小さくなったときの対策

そもそも薔薇の花が咲かない原因とは

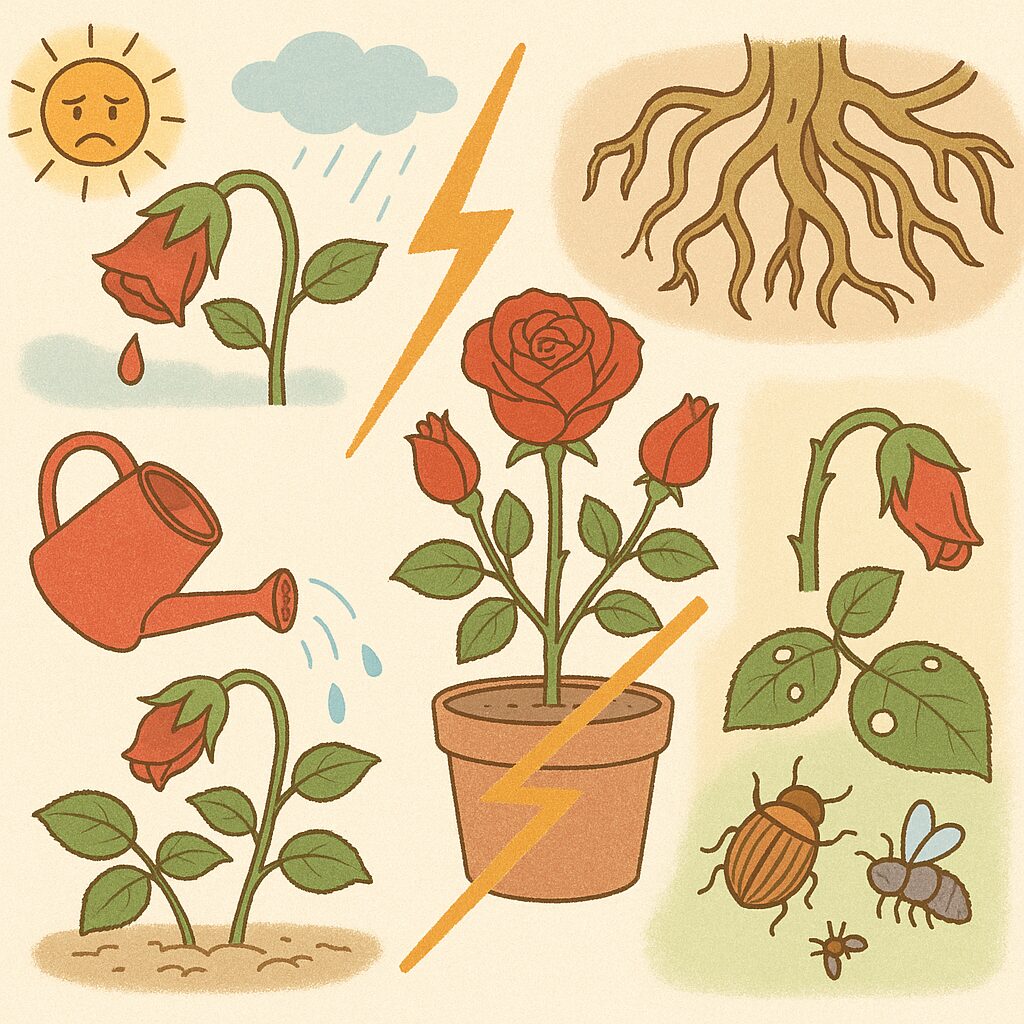

バラの花が咲かない背景には、複数の基本的な原因が考えられます。一つに特定するのではなく、株が置かれている環境全体を見直すことが解決への第一歩となります。

主な原因として挙げられるのは、「日照不足」「水の管理ミス」「栄養バランスの乱れ」「病害虫の発生」、そして「根詰まり」です。バラは日光を大変好む植物で、一日に最低でも5〜6時間の日照がないと、光合成が十分に行えず、花芽を作るエネルギーが不足してしまいます。日当たりの悪い場所で育てている場合は、まず置き場所を見直すことが大切です。

また、水の与えすぎは根腐れを招き、逆に水不足は株を弱らせるため、どちらも開花を妨げる要因となります。土の表面が乾いたタイミングで、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。

栄養面では、特に花付きを左右するリン酸や、根の成長を助けるカリウムが不足すると、花が咲きにくくなります。これらの要素に加え、病害虫によるダメージや、長年植え替えをせずに根詰まりを起こしている状態も、株の体力を奪い、花を咲かせる力を失わせてしまいます。これらの基本項目を一つずつチェックし、心当たりがある部分から改善していくことが、美しい花への近道です。

肥料の与えすぎや不足が起きていないか

バラの花を美しく咲かせるためには、適切な肥料管理が鍵となります。肥料は多すぎても少なすぎても、花が咲かない原因になってしまいます。特に、花芽の形成に不可欠な「リン酸」が不足すると、花数が減ったり、花が咲かなくなったりします。

逆に、葉や茎の成長を促す「窒素」が過多になると、花よりも葉ばかりが茂る状態に陥りがちです。肥料を与える際は、窒素・リン酸・カリのバランスが取れたバラ専用の肥料を選ぶのが最も簡単で確実な方法と言えます。

肥料を与えるタイミングも非常に大切です。主に「元肥」「追肥」「寒肥(冬肥)」の3つのタイミングがあります。それぞれの目的と与え方を理解し、適切な時期に適切な量を与えることが、健全な生育を促します。

窒素過多で葉ばかり茂っていないか

バラの葉が青々とよく茂っているにもかかわらず、花がまったく咲かない場合、その原因は土の中の栄養バランス、特に「窒素過多」が考えられます。窒素は「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、葉や茎の成長を促進する働きがあります。しかし、この窒素が過剰になると、バラは花の準備よりも自身の体を大きくすることにエネルギーを集中させてしまうのです。

この状態になると、枝は徒長し、葉は大きく茂るものの、花芽がつきにくくなります。結果として、見た目は元気そうなのに、いつまで経っても花が咲かないという状況に陥ります。油かすなどの窒素分を多く含む有機質肥料を過剰に与えたり、観葉植物用の肥料を流用したりした場合に起こりやすいです。

対策としては、まず窒素成分の多い肥料の使用を中止します。そして、花付きや実付きを促進する「リン酸」や、根の成長を促す「カリウム」を多く含む肥料に切り替えることが有効です。肥料の成分表示(N-P-K)を確認し、「P(リン酸)」の比率が高いものを選びましょう。

すでに土中に窒素が過剰にある場合は、新しい肥料を与える前に、何度か水をたっぷりと与えて土中の余分な窒素を流し出す「水やり」も一つの方法です。ただし、これは根腐れのリスクも伴うため、土の水はけが良いことが前提となります。バランスの取れた施肥を心がけ、葉の成長だけでなく、株全体の成長段階に合わせた栄養管理を行うことが、美しい花を咲かせるためのポイントです。

蕾のまま枯れるのは病害虫のサインかも

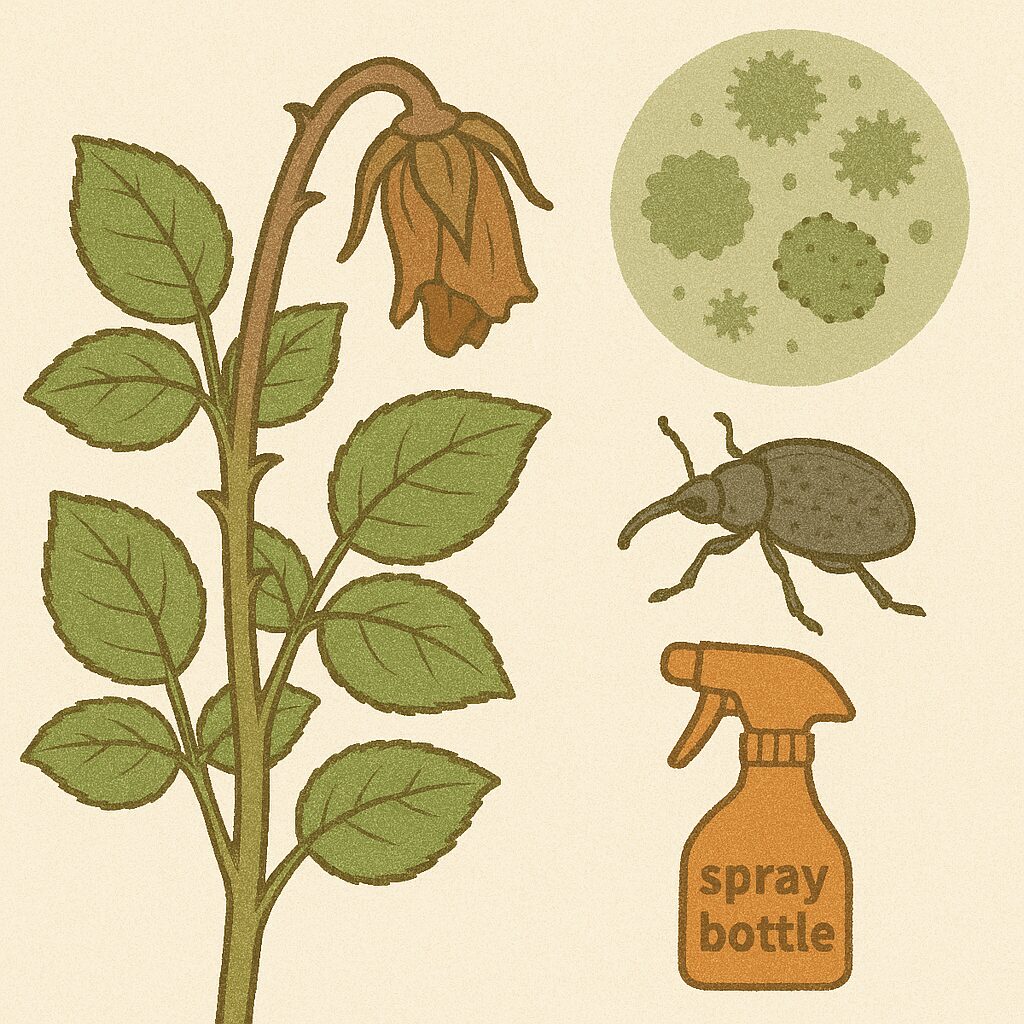

せっかくついた蕾が咲かずに茶色く変色し、枯れてしまうのは非常に残念なことです。この症状の主な原因としては、「灰色かび病」という病気や、「バラゾウムシ」という害虫の被害が強く疑われます。

灰色かび病の対策

灰色かび病は、その名の通り、蕾や花びらに灰色のカビが発生する病気です。特に、長雨が続いたり、湿度が高い梅雨の時期に発生しやすくなります。雨に濡れた蕾が乾かないままでいると、病原菌が繁殖し、蕾は茶色く変色して腐ったように枯れてしまいます。 対策としては、まず雨に直接当たらない軒下などに鉢を移動させることが有効です。また、水やりの際は株元に静かに注ぎ、花や蕾に水がかからないように注意しましょう。株の風通しを良くするために、混み合った枝を剪定することも予防につながります。病気が発生してしまった場合は、被害を受けた蕾や葉を速やかに取り除き、専用の殺菌剤を散布して拡大を防ぐ必要があります。

バラゾウムシの被害と対策

バラゾウムシは、体長3mmほどの小さな黒い甲虫で、その長い口吻でバラの蕾や新芽の付け根に穴を開け、産卵したり汁を吸ったりします。被害を受けた蕾は、首が垂れたようにしおれ、やがて黒く変色して咲かずに枯れてしまいます。 この害虫は小さく、見つけにくいのが特徴です。朝方や曇りの日に活動することが多いため、こまめに株を観察し、見つけ次第、捕殺するのが最も確実な方法です。薬剤を使用する場合は、浸透移行性の殺虫剤が効果的とされていますが、使用の際は説明書をよく読み、用法・用量を守ってください。

これらの病害虫は、放置すると被害が株全体に広がる可能性があります。日頃からバラの様子をよく観察し、異常の早期発見と迅速な対処を心がけることが、美しい花を守る上で非常に重要です。

枝ばかりのびるシュートの正しい処理法

株元から勢いよく、太くて長い枝(シュート)が伸びてくることがあります。これは「ベーサルシュート」と呼ばれ、株が元気な証拠であり、来年以降の花を咲かせる重要な枝です。しかし、これを放置すると、他の枝とのバランスが悪くなったり、栄養が集中しすぎて他の部分の花付きが悪くなったりすることがあります。

ベーサルシュートが伸びてきたら、まずはその成長を見守ります。ある程度の高さ(樹形のバランスを見て判断)まで伸び、先端に蕾がつかなかった場合、または枝が柔らかいうちに先端を軽く摘む「ソフトピンチ」を行うことで、枝の成長を一度止め、側枝の発生を促すことができます。これにより、一本の太い枝だけでなく、複数の花を咲かせる枝を育てることが可能です。

一方で、春先に伸びた枝の先端に蕾がつかず、そのまま成長が止まってしまう「ブラインド枝」というものもあります。これは日照不足や肥料切れ、急な温度変化などが原因で起こります。ブラインド枝はそのままにしておいても花は咲きません。見つけ次第、充実した5枚葉の上で切り戻し剪定を行いましょう。これにより、残された葉の付け根から新しい芽が伸び、次の花を期待することができます。

剪定の目的は、単に枝を切ることではなく、株全体のエネルギーの流れをコントロールし、望む場所で花を咲かせることにあります。伸びすぎた枝やブラインド枝を適切に処理することで、株の体力を温存し、次の開花に繋げることができます。

以前より花が小さくなったときの対策

毎年咲いていたバラの花が、なんだか今年は小さいと感じる場合、いくつかの原因が考えられます。株が何かしらのサインを発している可能性があり、早めの対処が望まれます。

最も一般的な原因は「肥料不足」です。特に、開花には多くのエネルギーを消耗するため、開花に必要な栄養、中でもリン酸が不足すると、花が小さくなったり、花色が薄くなったりします。開花時期や、花が終わった後のお礼肥として、バラ専用の肥料を適切に与えることで改善が期待できます。

前述の通り、日照不足も花を小さくする原因の一つです。十分な光合成ができないと、大きな花を咲かせるためのエネルギーを作り出せません。鉢植えの場合は、より日当たりの良い場所に移動させてみましょう。

また、鉢植えで何年も植え替えをしていない場合、「根詰まり」を起こしている可能性が高いです。鉢の中で根がぎゅうぎゅうになり、新しい根を伸ばすスペースがなくなると、水や栄養を十分に吸収できなくなります。これにより、株全体の生育が悪くなり、結果として花も小さくなります。2〜3年に一度は、一回り大きな鉢に新しい土で植え替えることが推奨されます。

剪定の失敗も考えられます。枝を短く切り詰めすぎると、株が蓄えたエネルギーが少ない状態で花を咲かせることになり、花が小さくなることがあります。品種の特性に合わせた適切な剪定を学ぶことも大切です。

夏の暑さが厳しい時期には、バラも体力を消耗し、一時的に花が小さくなる「夏バテ」状態になることがあります。これは生理現象なので、過度な心配は不要ですが、花がらをこまめに摘み取り、株の負担を軽くしてあげると良いでしょう。

蕾はつくのに薔薇の花が咲かない時の対策

蕾がつくところまでは順調なのに、そこから先へ進まない…。ここでは、そんなじれったい状況に焦点を当て、考えられる原因と具体的な解決策を掘り下げていきます。

固い蕾のまま咲かないボーリングとは

日照不足や水やりの失敗を見直す

適切な剪定で株のエネルギーを集中

根詰まり解消のための定期的な植え替え

固い蕾のまま咲かないボーリングとは

バラの蕾が色づき、ふくらんできたにもかかわらず、花びらが開ききらずに固いまま終わってしまう現象を「ボーリング」と呼びます。特に、花びらの枚数が多い品種や、雨が続く時期に起こりやすいトラブルです。

ボーリングの主な原因は、蕾の外側の花びらが雨に濡れ、それが乾く過程で花びら同士がくっついてしまうことにあります。一度くっついてしまうと、内側の花びらが成長して開こうとしても、外側の固まった花びらが蓋のようになってしまい、開くことができなくなるのです。また、低温や急な寒暖差も、蕾の生育を鈍らせ、ボーリングを引き起こす一因となります。

この現象が起きてしまった場合、残念ながら元に戻すのは困難です。無理に手で開こうとすると、花びらを傷つけてしまい、結局きれいに咲くことはありません。ボーリングを起こしてしまった蕾は、早めに摘み取るのが賢明です。これにより、株は無駄なエネルギーを消耗せず、次の花芽を育てることに力を集中できます。

予防策としては、雨の多い時期には鉢植えを軒下に入れる、雨よけを設置するなど、蕾を雨に当てない工夫が最も効果的です。また、灰色かび病が原因で蕾が開かなくなることもあるため、風通しを良くして病気の発生を防ぐことも重要です。品種選びの段階で、お住まいの地域の気候を考慮し、ボーリングしにくい品種を選ぶという視点も持つと良いでしょう。

日照不足や水やりの失敗を見直す

蕾が正常に開くためには、光合成によって作られる十分なエネルギーと、適切な水分が必要です。これらの基本的な要素が満たされていないと、蕾は開く力を失ってしまいます。

日照不足の影響と対策

前述の通り、バラは日光を愛する植物です。日照時間が不足すると、光合成が滞り、蕾を開かせるためのエネルギーが決定的に足りなくなります。最低でも一日5〜6時間以上、直射日光が当たる場所が理想的です。もし日当たりが悪い場所で育てているのであれば、それが蕾が開かない直接的な原因である可能性が高いと言えます。

対策は単純明快で、より日当たりの良い場所へ移動させることです。庭植えで移動が難しい場合は、周囲の木の枝を剪定して日差しを確保したり、反射シートを利用したりする工夫も考えられます。

水やりの過不足

水の管理も開花に直結します。蕾がついている時期に水切れを起こすと、蕾はしおれてしまい、そのまま開かずに枯れてしまうことがあります。逆に、水をやりすぎると土の中が常に過湿状態になり、根が酸素不足に陥って「根腐れ」を起こします。根が傷むと、水分や養分を正常に吸収できなくなり、結果として蕾を開くことができなくなります。

水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。このメリハリが、根を健康に保つ秘訣です。特に夏場は水分の蒸発が激しいので、朝夕の涼しい時間帯に土の状態をチェックする習慣をつけましょう。蕾が開かない原因が思い当たらない時は、まずこの「日照」と「水やり」という、バラ栽培の最も基本的な二つの要素を見直してみてください。

適切な剪定で株のエネルギーを集中

剪定は、バラの栽培において美しい花を咲かせるために欠かせない、非常に重要な作業です。単に枝を切るだけでなく、株のエネルギーを効率的に使い、花を咲かせたい場所に栄養を集中させるという目的があります。

花が咲かない、または花付きが悪い場合、不要な枝に栄養が分散してしまっている可能性があります。例えば、内側に向かって伸びる「内向枝」、他の枝と交差している「交差枝」、枯れてしまった「枯れ枝」、勢いがなく細々とした「弱小枝」などは、花を咲かせる見込みが少ないだけでなく、株全体の風通しを悪くして病害虫の原因にもなります。これらの不要な枝は、見つけ次第、付け根から切り取りましょう。

また、春に蕾をつけずに伸びる「ブラインド枝」を放置しておくのもエネルギーの無駄遣いです。前述の通り、ブラインド枝は充実した5枚葉の上で切り戻すことで、新しい花芽の成長を促すことができます。

これらの剪定を行うことで、限られた栄養を、花を咲かせる力のある健康な枝に集中させることが可能になります。結果として、一つひとつの花の質が向上し、株全体の開花パフォーマンスが高まります。剪定はバラとの対話のようなものです。株の姿をよく観察し、どこに花を咲かせたいかを考えながら、不要な部分を整理してあげることで、バラは美しい花という形で応えてくれるでしょう。

根詰まり解消のための定期的な植え替え

鉢植えでバラを育てている場合、花が咲かなくなったり、花が小さくなったりする原因として非常に多いのが「根詰まり」です。バラは生育旺盛な植物なので、同じ鉢で2〜3年も育てていると、鉢の中が根でいっぱいになってしまいます。

この状態になると、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、根の活動が著しく低下します。根の主な役割は、土の中から水分や養分を吸収することですが、根詰まりを起こすとこの機能がうまく働かなくなります。いくら水や肥料を与えても、株がそれを吸収できないため、生育不良に陥ってしまうのです。葉の色が薄くなったり、下葉が落ちやすくなったりするのも、根詰まりのサインの一つです。

対策は「植え替え」です。根詰まりを起こした株は、現在の鉢より一回りから二回り大きな鉢に、新しいバラ用の培養土を使って植え替えてあげましょう。植え替えの適期は、バラの休眠期にあたる冬(12月~2月)です。

植え替えの際には、鉢から抜いた根鉢の周りの古い土を3分の1ほど優しく落とし、黒ずんで傷んだ根や、鉢の底でぐるぐると巻いてしまった根を整理します。こうして根に刺激を与えることで、新しい土で新たな根が伸びやすくなります。

定期的な植え替えは、バラが健康に育ち、毎年たくさんの美しい花を咲かせるために不可欠な作業です。もし長年植え替えをしていないのであれば、それが花を咲かせられない最大の原因かもしれません。

諦める前に薔薇の花が咲かない理由を探ろう

これまで見てきたように、薔薇の花が咲かない原因は多岐にわたりますが、一つひとつ丁寧に対処すれば、再び美しい花に出会える可能性は十分にあります。この記事で解説したポイントを参考に、ご自身のバラの栽培環境を見直してみてください。

花が咲かない原因は一つとは限らない

まず日当たりをチェックし、1日5時間以上の直射日光を確保する

水のやりすぎは根腐れの原因になるため土が乾いてから与える

水切れも蕾が開かない原因になるので注意する

肥料は窒素・リン酸・カリのバランスが取れたバラ専用品を選ぶ

葉ばかり茂る場合は窒素過多を疑い、リン酸が多い肥料に切り替える

枝ばかり伸びるシュートは樹形を整えるために適切に管理する

蕾がつかないブラインド枝は5枚葉の上で剪定する

蕾が固いまま開かないボーリングは雨や低温が原因

蕾が茶色く枯れるのは灰色かび病やバラゾウムシの可能性がある

病害虫は早期発見と迅速な対処が鍵となる

花が小さくなったのは肥料不足や根詰まりのサイン

鉢植えは2~3年に一度、休眠期に植え替える

剪定は不要な枝を取り除き、栄養を集中させるために行う

バラの状態を日頃からよく観察することが最も大切