落花生栽培において、摘心は収穫量を左右する重要な作業です。この記事では、摘心の効果や適切なタイミング、摘心をしない場合の注意点について詳しく解説します。初心者の方でも失敗しないためのコツや、摘心以外の栽培管理のポイントも紹介します。

落花生栽培において、摘心は収穫量を左右する重要な作業です。この記事では、摘心の効果や適切なタイミング、摘心をしない場合の注意点について詳しく解説します。初心者の方でも失敗しないためのコツや、摘心以外の栽培管理のポイントも紹介します。

ポイント

- 摘心の目的と落花生栽培における重要性

- 摘心を行う最適なタイミングと方法

- 摘心後の適切な管理方法(追肥・土寄せなど)

- 摘心が必要な場合と不要な場合の判断基準

落花生栽培における摘心の重要性と成功の秘訣

摘心とは?目的と基本的な方法

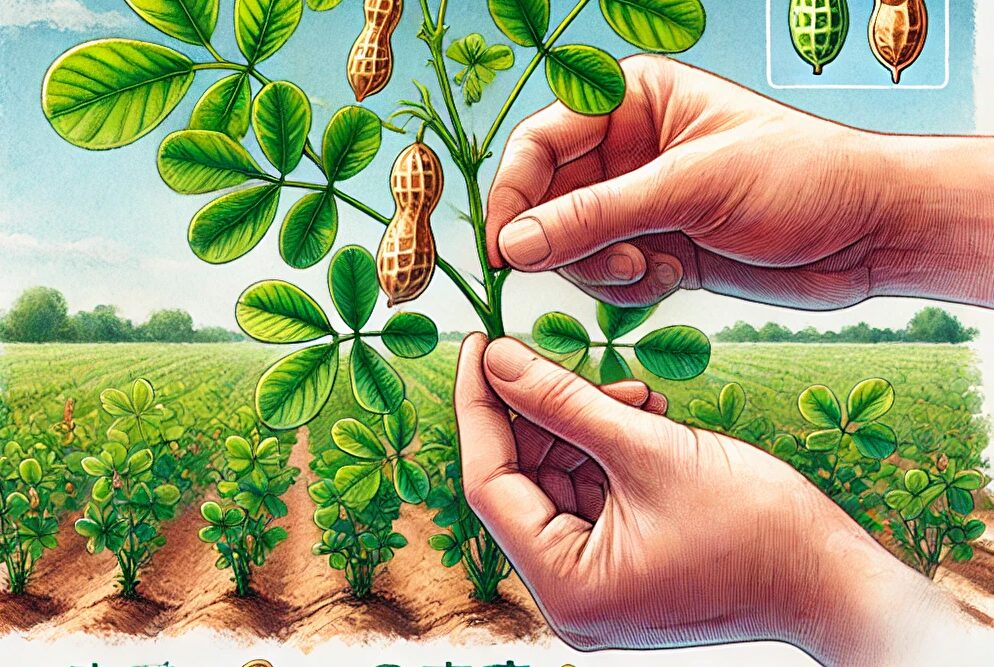

摘心とは、植物の生長点、具体的には茎の先端部分を意図的に取り除く作業を指します。

落花生栽培における摘心は、主茎の先端を摘み取ることで、植物の成長パターンを変化させることが主な目的です。

これにより、主茎への栄養集中を抑制し、わき芽の成長を促進させ、結果として収穫量の増加が期待されます。

摘心は単なる作業ではなく、植物の生理的な反応を利用した栽培技術の一つです。

適切な時期に正しい方法で摘心を行うことが、栽培成功の鍵となります。

この作業は、植物の生育段階や品種の特性、更には栽培環境を考慮して実施する必要があります。

摘心のタイミング:本葉の枚数と成長度合い

摘心を行う最適なタイミングは、一般的に落花生の本葉が8枚から10枚程度に成長した頃合いとされています。

摘心を行う最適なタイミングは、一般的に落花生の本葉が8枚から10枚程度に成長した頃合いとされています。

しかし、この目安はあくまでも一般的なものであり、品種やその年の気候条件、そして実際の植物の生育状況に応じて調整が必要です。

例えば、生育が旺盛な品種や、温暖な気候下では、もう少し早めに摘心を行うことが適切な場合もあります。

逆に、生育が遅い品種や低温の条件下では、もう少し遅めに摘心を行う方が良い結果につながる可能性があります。

摘心のタイミングを見極める際には、葉の枚数だけでなく、株全体の生育状況、茎の太さ、葉の色なども総合的に判断することが大切です。

また、生育初期の段階で摘心を急ぎすぎると、株の生育が十分に促進されないこともありますので、慎重に判断するようにしましょう。

摘心後の管理:追肥と土寄せの重要性

摘心後、落花生はわき芽の成長が活発になります。

このわき芽の成長をサポートするためには、適切な追肥が欠かせません。

追肥は、植物の生育に必要な栄養分を補給し、健全な成長を促進する役割があります。

特に、開花期は栄養を多く必要とする時期なので、この時期に合わせて追肥を行うと、実のつきが良くなります。

追肥の種類としては、化成肥料や有機肥料が使われますが、肥料の種類や施肥量、タイミングは土壌の状態や栽培環境に応じて調整する必要があります。

また、土寄せも摘心後の重要な管理作業の一つです。

土寄せは、株元に土を寄せることで、株の安定化、雑草の抑制、そして子房柄(実がつく茎)が地中に潜りやすくする効果が期待できます。

子房柄が土に潜りやすくなることで、落花生の収穫量増加につながります。

土寄せのタイミングは、摘心後だけでなく、生育状況に応じて数回に分けて行うと良いでしょう。

追肥と土寄せは、摘心後の落花生の生育を大きく左右する重要な作業です。

摘心が必要なケースと不要なケース

摘心が必要な状況:生育をコントロールしたい時

落花生栽培において摘心が推奨されるのは、主に植物の生育を積極的にコントロールしたい場合です。

例えば、茎や葉の成長が過剰で、株全体が茂りすぎている状況では、摘心によって栄養を実に集中させることができます。

また、限られたスペースで栽培する場合、摘心によって株のサイズを調整し、密植による生育不良を防ぐことが可能です。

家庭菜園のように、栽培面積が限られている場合は、特に摘心が有効な手段となります。

さらに、特定の品種で、側枝の発生が少ない場合にも、摘心により側枝の成長を促進し、収穫量アップに繋げることができます。

摘心を行うことで、植物全体のバランスを調整し、より効率的な栽培を実現できます。

摘心は、植物の生育状況に応じて柔軟に対応できる点が大きなメリットと言えるでしょう。

摘心が不要な状況:自然な成長を優先する場合

摘心は必ずしも必須の作業ではなく、落花生は摘心を行わなくても自然に成長し、実をつけます。

摘心は必ずしも必須の作業ではなく、落花生は摘心を行わなくても自然に成長し、実をつけます。

摘心を行わない場合、植物は自然な成長パターンに従い、主茎が伸び、側枝も自然に発生します。

自然な成長を優先したい場合や、特に手間をかけずに栽培したい場合には、摘心は必ずしも必要ではありません。

また、栽培面積が広く、株間を十分にとれる場合、摘心を行わなくても十分な収穫量が見込めることがあります。

さらに、品種によっては、摘心による効果が少ないものや、自然な成長の方が適している場合もあります。

摘心を行うかどうかは、栽培者の考え方や栽培環境、そして目指す栽培目標によって異なります。

摘心は、あくまでも栽培方法の一つであり、必ずしも全てのケースで必要というわけではありません。

摘心しない場合の注意点

摘心を行わない場合、茎や葉が過度に茂りやすくなる点に注意が必要です。

茎葉が茂りすぎると、株全体の日当たりが悪くなり、風通しも悪化します。

このような環境は、病害虫の発生を招きやすくなるため、特に注意が必要です。

また、株が密集しすぎると、養分が均等に行き渡らなくなり、実のつきが悪くなる可能性もあります。

摘心を行わない場合は、株間を広めにとる、定期的に不要な葉を剪定するなど、風通しと日当たりを確保するための対策が必要です。

さらに、病害虫の発生を早期に発見し、適切な防除を行うことも大切です。

摘心を行わない場合は、より丁寧な管理が求められることを覚えておきましょう。

落花生栽培で失敗しないためのコツ

土壌の準備と適切な肥料選び

落花生は水はけが良く、肥沃な土壌を好む植物です。

栽培を始める前には、土壌の状態をしっかりと確認し、適切な土作りを行うことが重要です。

具体的には、排水性を高めるために、堆肥や腐葉土などを混ぜ込むことが推奨されます。

また、有機肥料を施すことで、土壌の肥沃度を高め、落花生の生育を助けることができます。

肥料を選ぶ際には、窒素、リン酸、カリウムのバランスがとれたものを選ぶと良いでしょう。

特に、リン酸は実のつきを良くする効果があるため、積極的に施肥しましょう。

土壌のpH値も落花生の生育に影響を与えるため、事前に確認し、必要に応じて調整を行うことが大切です。

落花生栽培に適した土壌環境を整えることが、栽培成功の第一歩と言えるでしょう。

鳥獣害対策:ネット設置の重要性

落花生は発芽直後や実がつき始めた時期に、鳥や害獣による食害を受けやすい作物です。

特に、カラスやハトなどの鳥類は、発芽したばかりの芽や、柔らかい実を好んで食べるため、十分な対策を講じる必要があります。

鳥害対策として最も効果的な方法は、防鳥ネットの設置です。

ネットを設置することで、鳥獣の侵入を防ぎ、落花生を安全に保護することができます。

ネットは、株全体を覆えるように、しっかりと設置することが大切です。

また、ネットの目が粗すぎると、小動物が侵入してしまう可能性があるため、適切な目の細かさのネットを選ぶようにしましょう。

さらに、ネットの固定が甘いと、風で飛ばされてしまう可能性があるので、しっかりと固定することも重要です。

鳥獣害対策は、落花生栽培において、収穫量を左右する重要な要素の一つと言えるでしょう。

適切な水やりと土寄せのタイミング

落花生は乾燥に比較的強い植物ですが、発芽時や開花期、そして子実が肥大する時期には、適切な水やりが欠かせません。

特に、発芽直後は乾燥に弱いため、土壌が乾かないように注意して水やりを行いましょう。

開花期には、花が咲き、子房柄が地中に潜るために、十分な水分が必要となります。

水やりのタイミングとしては、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。

しかし、過剰な水やりは根腐れの原因となるため、注意が必要です。

また、落花生は子房柄が地中に潜って実をつけるため、土寄せも重要な作業の一つです。

土寄せは、子房柄がスムーズに土に潜るのを助け、実のつきを良くする効果があります。

土寄せは、開花後や子房柄が伸び始めた時期に行うのが効果的です。

水やりと土寄せは、落花生の生育に合わせたタイミングで行うことが大切です。

収穫時期と美味しい食べ方

収穫時期の見極め方

落花生の収穫時期を見極めるためには、いくつかのポイントがあります。

まず、莢(さや)の色が茶色く乾燥し、硬くなっていることを確認します。

また、株全体の葉が黄色く枯れ始めているのも収穫のサインです。

しかし、これらのサインだけでは、実の成熟度を正確に判断することは難しい場合があります。

そのため、試し掘りを行い、莢の中の実がしっかりと膨らんでいるか、実の色が十分に濃くなっているかを確認することが重要です。

試し掘りは、株の端の方を数株掘ってみるのがおすすめです。

収穫時期が早すぎると、実が未熟で味が落ちてしまいます。

逆に、収穫時期が遅すぎると、莢の中で実が発芽してしまうことがあります。

最適な収穫時期を見極めるためには、莢の色、株の状態、そして実の成熟度を総合的に判断することが大切です。

おすすめの食べ方と保存方法

収穫したばかりの新鮮な落花生は、茹でて食べるのがおすすめです。

塩茹でにした落花生は、素材本来の甘みと風味を存分に楽しむことができます。

また、フライパンやオーブンで炒って食べるのも美味しいです。

炒り豆にすると、香ばしい風味が加わり、おつまみやおやつに最適です。

落花生は、様々な料理にも活用できます。

例えば、和え物や炒め物、煮物などにも使えます。

長期保存する場合は、収穫した落花生を天日干しで十分に乾燥させてから、冷蔵庫や冷凍庫で保存しましょう。

乾燥させることで、カビの発生を防ぎ、長期間保存することが可能になります。

また、乾燥させた落花生は、殻付きのまま保存すると、風味をより長く保てます。

適切な保存方法を守り、落花生を美味しくいただきましょう。

品種による味の違いを楽しむ

落花生には、様々な品種が存在し、それぞれに異なる味や食感、特徴を持っています。

例えば、「オオマサリ」は、実が大きく、甘みが強いことで知られる人気の品種です。

また、「千葉半立」は、香りが良く、味が濃厚なのが特徴です。

他にも、食感が柔らかい品種や、風味が独特な品種など、様々な種類があります。

これらの品種をいくつか試してみて、自分の好みに合ったものを見つけるのも、落花生栽培の楽しみの一つです。

また、品種によって栽培の適性も異なるため、自分の栽培環境に合った品種を選ぶことも大切です。

地域によっては、特定の品種が栽培に適している場合もあるので、地元の情報を収集することもおすすめです。

様々な品種の落花生を栽培することで、より落花生栽培の奥深さを知ることができるでしょう。

まとめ:摘心で落花生栽培を成功させよう

摘心は、落花生栽培において収穫量を増やすための有効な手段の一つです。

摘心を行うことで、わき芽の成長を促進し、より多くの実を収穫できるようになります。

摘心の適切なタイミングや方法、そして摘心後の管理は、落花生栽培を成功させるための重要な要素です。

この記事で解説した内容を参考に、摘心を取り入れて、落花生栽培にチャレンジしてみてください。

また、摘心以外にも、土壌の準備、肥料の選び方、鳥獣害対策、適切な水やりなど、落花生栽培には様々な注意点があります。

これらの要素をしっかりと管理することで、より良い収穫が期待できるでしょう。

落花生栽培は、手間をかけるほど、美味しい実を収穫できる喜びがあります。

ぜひ、この機会に落花生栽培に挑戦し、その魅力を体験してみてください。

落花生栽培 摘心のポイント総括

- 摘心は収穫量を増やすための重要な栽培管理技術

- 主茎の先端を取り除くことでわき芽の成長を促進する

- 最適な摘心のタイミングは本葉が8〜10枚程度の頃

- 生育状況や品種、気候に応じて摘心時期を調整する

- 摘心後は追肥と土寄せでわき芽の成長をサポートする

- 摘心は生育過多やスペース調整が必要な場合に効果的

- 自然な成長を優先する場合は摘心を行わなくても良い

- 摘心をしない場合は密集による病害虫対策が必要

- 適切な土壌管理や水やりも摘心の効果を高める要素

- 摘心の有無は栽培環境や目的に応じて柔軟に判断する