「菊芋 植えてはいけない」と検索してたどり着いた方は、菊芋の栽培や食用に関して何らかの不安や疑問をお持ちかもしれません。健康食材として人気のある菊芋ですが、実は家庭菜園で育てる際や食べるときに注意すべきポイントがいくつかあります。特に、繁殖力の強さや連作障害といった栽培上のリスク、体質によっては適さないケースなど、知らずに植えてしまうと後悔する可能性もあります。

「菊芋 植えてはいけない」と検索してたどり着いた方は、菊芋の栽培や食用に関して何らかの不安や疑問をお持ちかもしれません。健康食材として人気のある菊芋ですが、実は家庭菜園で育てる際や食べるときに注意すべきポイントがいくつかあります。特に、繁殖力の強さや連作障害といった栽培上のリスク、体質によっては適さないケースなど、知らずに植えてしまうと後悔する可能性もあります。

この記事では、「菊芋 植えてはいけない」と言われる理由や、実際に栽培するときの注意点、避けるべきケース、そして安心して楽しむための対策まで、わかりやすく解説していきます。これから菊芋を植えようと考えている方や、育ててみたいけど不安がある方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

ポイント

-

菊芋が庭や畑で広がりすぎる原因

-

菊芋栽培で起こる管理や収穫の難しさ

-

食べる際に注意すべき体質やアレルギーのリスク

-

連作障害や適切な植え替え方法

菊芋 植えてはいけない理由とは?

栽培注意!家庭菜園でのリスク

家庭菜園で菊芋を育てる際には、思わぬリスクがあるため注意が必要です。見た目や栄養価に惹かれて安易に植えてしまうと、後になって困ることがあります。

家庭菜園で菊芋を育てる際には、思わぬリスクがあるため注意が必要です。見た目や栄養価に惹かれて安易に植えてしまうと、後になって困ることがあります。

まず菊芋は、非常に丈夫で育てやすい反面、一度根付くと管理が難しくなることがあります。特に庭や畑に直接植えると、想像以上に広がってしまう可能性があります。小さなスペースでの管理を前提としている家庭菜園では、他の作物との共存が難しくなることもあります。

また、茎が高く伸びるため倒伏しやすく、支柱などの補助が必要です。これを怠ると、風などで簡単に倒れてしまい、周囲の植物を巻き込んでしまうことがあります。こうした状況が続くと、菜園全体のバランスが崩れやすくなります。

このように、手軽に始められる印象とは裏腹に、菊芋の栽培には工夫と管理が求められます。初めて育てる方は、鉢やプランターで栽培する方法を検討するのがおすすめです。

植えっぱなしが招くトラブル

菊芋を植えっぱなしにすると、数年後には大きなトラブルに発展する可能性があります。一度植えたまま放置すると、想像以上に広がり、制御が難しくなってしまいます。

菊芋の根(塊茎)は土の中で広がる性質があり、収穫時に完全に掘り上げなければ、翌年以降も自然に芽を出します。この状態が続くと、畑や庭が菊芋だらけになり、本来植えたかった作物が育たなくなることがあります。

また、連作障害という問題もあります。同じ場所で毎年育てると、土壌の栄養バランスが偏り、菊芋自体の生育が悪くなってしまうのです。枯れる、病気が発生するといったリスクも高まります。

このような事態を防ぐためには、毎年別の場所に植え替える、収穫時に地下茎を丁寧に掘り上げるといった対策が必要です。放置栽培は手軽に思えますが、後から手間が増える可能性が高いことを理解しておきましょう。

菊芋は繁殖力が強すぎる

菊芋は他の野菜と比べても、異常なまでの繁殖力を持っています。これが「植えてはいけない」と言われる大きな理由の一つです。

菊芋は他の野菜と比べても、異常なまでの繁殖力を持っています。これが「植えてはいけない」と言われる大きな理由の一つです。

一度地面に植えると、塊茎の一部が残っているだけでも再び発芽します。特に庭や畑など広い範囲に植えた場合、意図せずあちこちに広がってしまうことがあります。その結果、他の作物のスペースを奪ったり、日光や養分の取り合いが起こることも少なくありません。

さらに、広がった菊芋を完全に取り除くのは容易ではありません。掘り残した根から翌年も育つため、除草作業のように一度で終わることはなく、長期的な管理が必要になります。

このような特徴があるため、菊芋の栽培にはしっかりとした計画と対策が欠かせません。家庭で育てる際は、プランターなどで範囲を限定する方法が安心です。繁殖力の強さは魅力にもなり得ますが、扱いを誤ると大きな悩みの種にもなりかねません。

背が高く育ちすぎる問題点

菊芋は、栽培環境が整っていると2〜3メートル以上に成長することがあります。この高さが、家庭菜園におけるひとつの問題になります。

まず、茎が長く伸びると風の影響を受けやすくなります。茎自体はしなやかですが強度が弱く、強風の日には倒れたり折れてしまうことがあります。特に支柱を立てずに放っておくと、周囲の植物に覆いかぶさるように倒れるケースも見られます。

さらに、背丈が高くなると、隣接する植物への日照を妨げる可能性も出てきます。日当たりを必要とする他の野菜や花にとって、菊芋の影がストレスとなり、生育に悪影響を与えることがあるのです。

このような事態を防ぐには、栽培スペースに十分な余裕を持たせることに加え、生育途中で剪定を行うのが有効です。適切な高さを保つよう意識することで、庭全体のバランスを維持しやすくなります。

地下茎の収穫がとにかく大変

菊芋の収穫では、地上ではなく地中の塊茎を掘り出す必要がありますが、これが想像以上に手間のかかる作業です。

菊芋の収穫では、地上ではなく地中の塊茎を掘り出す必要がありますが、これが想像以上に手間のかかる作業です。

地中深くに張り巡らされた地下茎は、非常に広範囲に及ぶことがあります。一見すると掘り終えたように見えても、小さな芋が土の中に残っていることがよくあります。そのまま放置すれば、翌年には再び芽を出してしまい、無意識のうちに雑草のように増えてしまう原因になります。

また、土壌が固い場所では特に苦労します。スコップが入りづらく、芋を傷つけないように慎重に掘り進める必要があるため、時間も体力も消費しがちです。

これを防ぐ方法としては、柔らかい土を選ぶ、収穫時期に天気を見て土が湿っている日を選ぶなどの工夫が有効です。また、プランター栽培にすれば掘り出しやすくなり、収穫の手間を大幅に軽減できます。

菊芋 植えてはいけない時の対処法

植える時期と環境のポイント

菊芋を上手に育てるためには、適切な植え付け時期と環境を理解することが大切です。気温や土壌の状態によって、発芽や生育に大きな違いが出るからです。

一般的に、植え付けの適期は3月から5月頃とされています。地域によって差がありますが、地温がしっかり上がる春の中頃が特におすすめです。寒冷地では、5月下旬まで待つのが無難でしょう。

日照条件も重要です。菊芋は日当たりの良い場所を好み、1日6時間以上の直射日光が確保できる環境が理想的です。日陰では茎が徒長し、収穫量が減る可能性があります。

また、過湿に弱いため、水はけのよい土壌を選ぶようにしましょう。粘土質の重い土では根腐れが起こることもあるため、腐葉土や砂を混ぜて調整するのも一案です。

このように、菊芋は植える時期と環境さえ押さえれば、無農薬でも元気に育ちます。準備を整えて、スタートを成功させることが肝心です。

プランター栽培で広がりを防ぐ

菊芋の栽培には、プランターを使う方法が非常に効果的です。とくに家庭菜園など限られたスペースで育てたい場合は、プランター栽培によって繁殖の広がりを抑えることができます。

菊芋の栽培には、プランターを使う方法が非常に効果的です。とくに家庭菜園など限られたスペースで育てたい場合は、プランター栽培によって繁殖の広がりを抑えることができます。

というのも、菊芋は地中で塊茎を増やしながら広がっていく性質があり、地植えにすると想定外の場所から芽が出てしまうこともあります。これが管理の手間を増やす原因になります。

一方、プランターを使えば、塊茎の広がりを物理的に制限できます。加えて、土の入れ替えや収穫も容易になり、掘り残しによる雑草化のリスクも減少します。大型で深めのプランターを使えば、地植えと同じようにしっかりと成長させることも可能です。

特に初めて菊芋を育てる方や、庭のスペースを有効活用したい方には、プランター栽培が安心で扱いやすい選択肢となります。

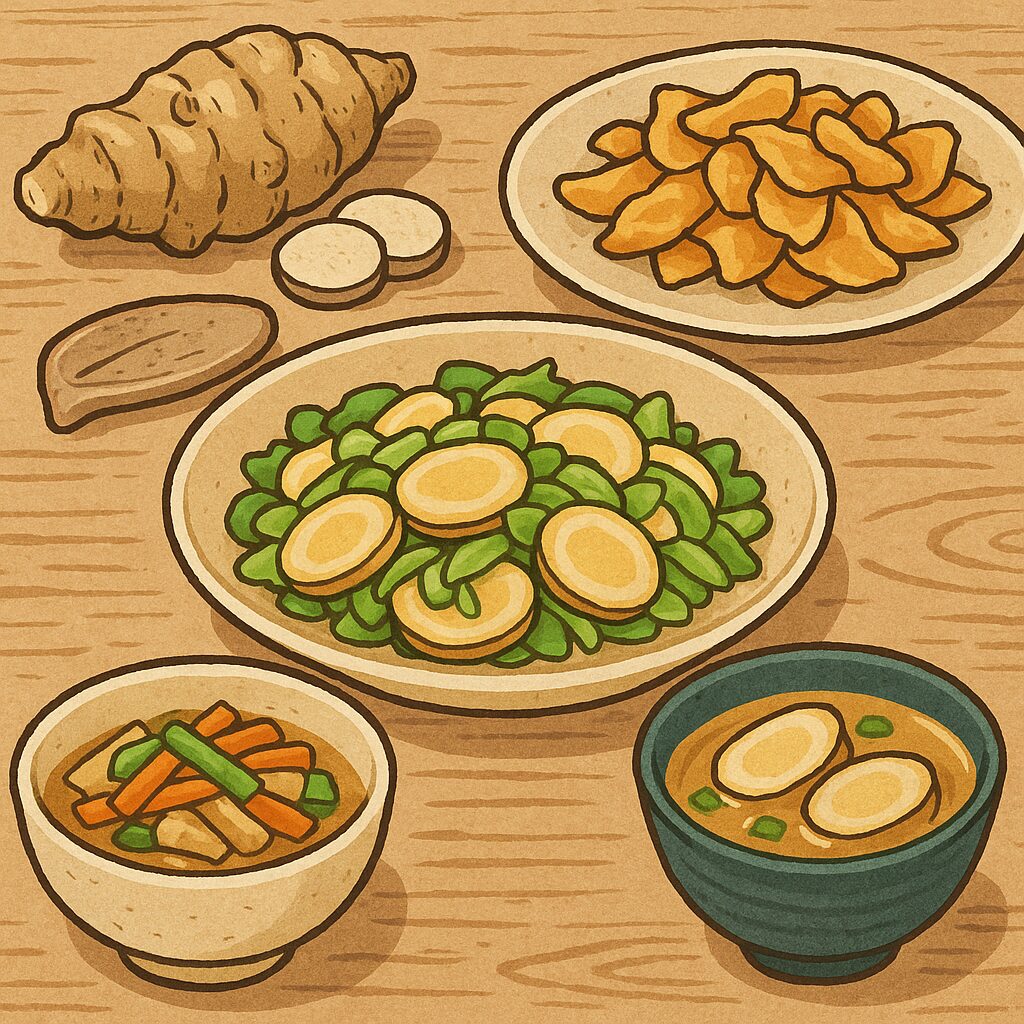

菊芋レシピで栄養を手軽に摂取

菊芋は、栄養価の高さと調理のしやすさが魅力の野菜です。とくに「イヌリン」という水溶性食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境の改善や血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。

菊芋は、栄養価の高さと調理のしやすさが魅力の野菜です。とくに「イヌリン」という水溶性食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境の改善や血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。

調理方法としては、皮ごと使えるのがポイントです。皮の部分に独特の風味があるため、あえて剥かずに使うことで香りを楽しむことができます。サラダや和え物ではシャキシャキとした食感が活き、炒め物や味噌汁ではほくほく、もしくはとろっとした食感に変化します。

また、菊芋チップスやきんぴら風のレシピは、普段のおかずにも取り入れやすく、健康的なスナックとしても人気があります。味のクセが少ないため、さまざまな料理に応用できるのも利点です。

毎日の食事に無理なく取り入れられる菊芋は、自然の力で体を整える手軽な選択肢と言えるでしょう。

菊芋にアク抜きが必要な理由

菊芋はそのまま生で食べることもできる食材ですが、場合によってはアク抜きが必要になります。とくに、土壌の状態や栽培方法によってえぐみや土臭さを感じることがあるため、気になる方にはアク抜きをおすすめします。

ただし、長時間水にさらしてしまうと、菊芋に含まれるイヌリンなどの栄養素が流れ出てしまう可能性があります。水溶性の栄養を保ちつつ風味を整えるには、「短時間のアク抜き」がポイントです。

例えば、スライスした菊芋を1〜2分だけ水にさらす程度で十分です。生で食べる場合はこれだけで風味が和らぎ、食べやすさが増します。加熱調理をする場合でも、アク抜きをしてから使うと味に雑味が残りにくくなります。

このように、ひと手間かけることで菊芋の魅力をより引き出すことができ、料理の幅も広がります。必要に応じてアク抜きを取り入れてみてください。

菊芋を食べてはいけない人は?

菊芋は健康に良いとされる食品ですが、すべての人に適しているわけではありません。特定の体質やアレルギーを持つ方にとっては注意が必要です。

まず、キク科アレルギーのある方は避けたほうが良いでしょう。菊芋はキク科の植物に分類され、春菊やごぼうなどと同じ仲間です。このため、アレルギー反応を起こす可能性があります。軽度であっても、かゆみや喉の違和感などが出ることがあるため、食べる前に医師と相談するのが安全です。

また、イヌリンに敏感な体質の方も注意が必要です。イヌリンは腸内環境を整える働きがありますが、人によってはお腹が緩くなったり、ガスがたまりやすくなることもあります。とくに初めて食べる方や、普段食物繊維をあまり摂っていない方は、少量から試すようにしましょう。

このように、菊芋は健康に良い一方で、体質によって合わない場合もあるため、自分の体の反応を見ながら取り入れることが大切です。

連作障害を避ける栽培方法

菊芋を毎年同じ場所で育て続けると、連作障害が起きる可能性があります。これにより生育が悪くなったり、病気が発生しやすくなるため、対策が必要です。

菊芋は数年間にわたって連続で栽培すると、土の中の栄養バランスが偏りやすくなります。特定の栄養分が不足することで、収穫量が落ちるだけでなく、根腐れや枯れの原因にもつながります。

これを防ぐためには、毎年植える場所を変える「輪作」が有効です。同じ場所に戻るまでに少なくとも2~3年あけるようにすると、土の状態が回復しやすくなります。畑にスペースがない場合は、プランターや大型の鉢を活用するのも良い方法です。

また、土壌改良も併せて行うと効果的です。収穫後に堆肥や石灰を加えることで、次の作物への土壌環境を整えることができます。こうした対策を講じることで、毎年安定して菊芋を楽しむことが可能になります。

菊芋の保存と下処理のコツ

菊芋を美味しく、そして無駄なく活用するには、適切な保存と下処理がポイントです。とくに収穫後の扱いによって、風味や栄養に差が出てきます。

保存の際は、土を落とさずそのまま新聞紙で包み、冷蔵庫の野菜室で保管するのが基本です。水洗いしてしまうと傷みやすくなるため、使う直前まで泥をつけたままにしておくのが長持ちのコツです。

調理前の下処理では、皮を剥かずに使うのがおすすめです。皮には香りや風味があり、料理に深みを出してくれます。ただし、土の中で育つため、表面の泥はしっかりとブラシなどで落としましょう。

えぐみが気になる場合は、スライスして1~2分程度水にさらすことで風味がやわらぎます。長時間のアク抜きは避けたほうがよく、栄養分が流れ出ないように注意が必要です。

こうした基本を押さえることで、菊芋を無駄なく、しかも美味しく楽しむことができます。保存から下処理までの丁寧なひと手間が、味わいに大きく影響します。

菊芋 植えてはいけないと言われる理由まとめ

-

菊芋は一度根付くと除去が難しく管理が大変

-

地植えでは想定以上に広がり他の作物に影響を与える

-

茎が高く伸び倒れやすいため支柱が必要になる

-

植えっぱなしにすると翌年も自然に芽が出て雑草化する

-

地下茎の収穫が困難で労力がかかる

-

連作によって土壌が弱り病気が発生しやすくなる

-

繁殖力が非常に強く庭全体に広がるリスクがある

-

菊芋は日光と排水性のよい土壌を好み環境の調整が必要

-

アレルギーや体質によっては食べない方がよい場合がある

-

適切な保存・調理をしないと風味や栄養が損なわれやすい