大切に育てている老爺柿の可愛らしい実を見るのは、栽培の大きな喜びの一つです。しかし、「なぜかうちの老爺柿は花が咲かない」「花は咲くのに実がならない」といった悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。その原因は、剪定時期の間違いや、雄花と雌花が関わる受粉の問題、日々の老爺柿の手入れ方法にあるのかもしれません。特に、繊細な管理が求められる盆栽での育て方では、少しのことで花付きに影響が出ることがあります。 この記事では、老爺柿の花が咲かない、あるいは実がならないといった問題の主な原因を突き止め、誰でも実践できる具体的な解決策を分かりやすく解説します。

大切に育てている老爺柿の可愛らしい実を見るのは、栽培の大きな喜びの一つです。しかし、「なぜかうちの老爺柿は花が咲かない」「花は咲くのに実がならない」といった悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。その原因は、剪定時期の間違いや、雄花と雌花が関わる受粉の問題、日々の老爺柿の手入れ方法にあるのかもしれません。特に、繊細な管理が求められる盆栽での育て方では、少しのことで花付きに影響が出ることがあります。 この記事では、老爺柿の花が咲かない、あるいは実がならないといった問題の主な原因を突き止め、誰でも実践できる具体的な解決策を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

ポイント

老爺柿の花が咲かない、または実がならない主な原因

花芽を落とさないための正しい剪定時期と方法

結実の鍵となる受粉の具体的なコツ

盆栽を含む、日々の基本的な育て方と年間の手入れ

老爺柿の花が咲かないときに確認したい原因

ここでは、老爺柿の花が咲かない場合に考えられる、代表的な原因について掘り下げていきます。

剪定時期の間違いで失敗・後悔する前に

雄花と雌花の見分け方と役割を知る

確実な受粉で実付きを良くするコツ

日照不足が花芽の付きを悪くします

肥料の過不足も開花しない原因に

剪定時期の間違いで失敗・後悔する前に

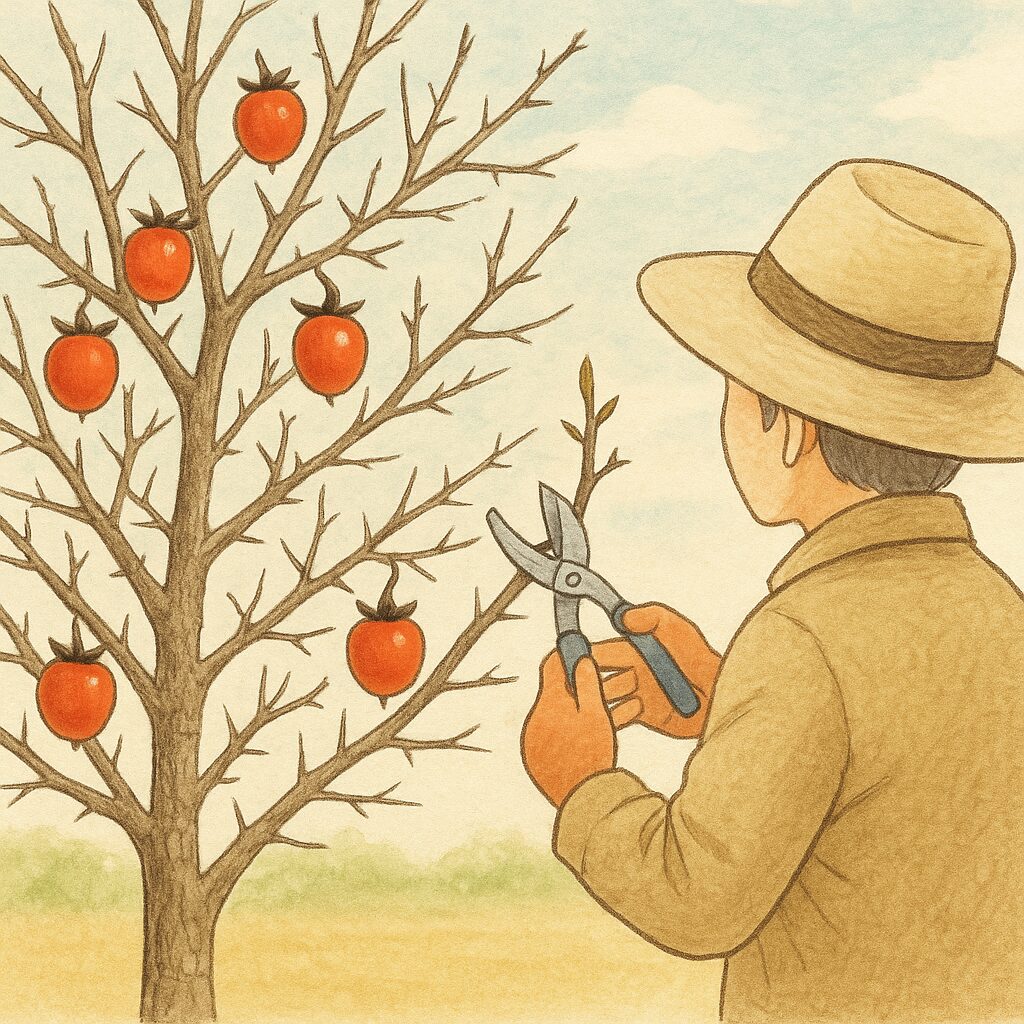

老爺柿の剪定時期を間違えると、花が咲かなくなる最も大きな原因の一つとなります。大切な花芽を無意識に切り落としてしまい、後から失敗したと後悔しないためにも、適切な時期を理解しておくことが不可欠です。

その理由は、老爺柿が新しい枝に花芽を形成する性質を持つためです。具体的には、春から夏にかけて伸びた新しい枝に、翌年開花する花芽が夏以降に作られます。このため、夏から秋にかけて強い剪定を行ってしまうと、せっかくできた花芽ごと枝を切り落としてしまうことになりかねません。

剪定の最適な時期は、主に2回あります。1回目は、本格的に活動を始める前の春の芽出し前、おおよそ3月から4月頃です。この時期には、枯れ枝や内側に向かって伸びている不要な枝を整理し、樹の骨格を整えます。2回目は、葉がすべて落ちた後の秋、9月から10月頃が適期です。

逆に、夏の剪定はできるだけ軽めにするのが基本です。樹形を乱すほど長く伸びすぎた枝を切り戻す程度に留め、全体を強く切り詰める作業は避けましょう。特に観賞段階にある盆栽などでは、6月中旬以降に枝を深く追い込むと、来年の花芽が付かなくなる可能性が高まるため、注意が必要です。

雄花と雌花の見分け方と役割を知る

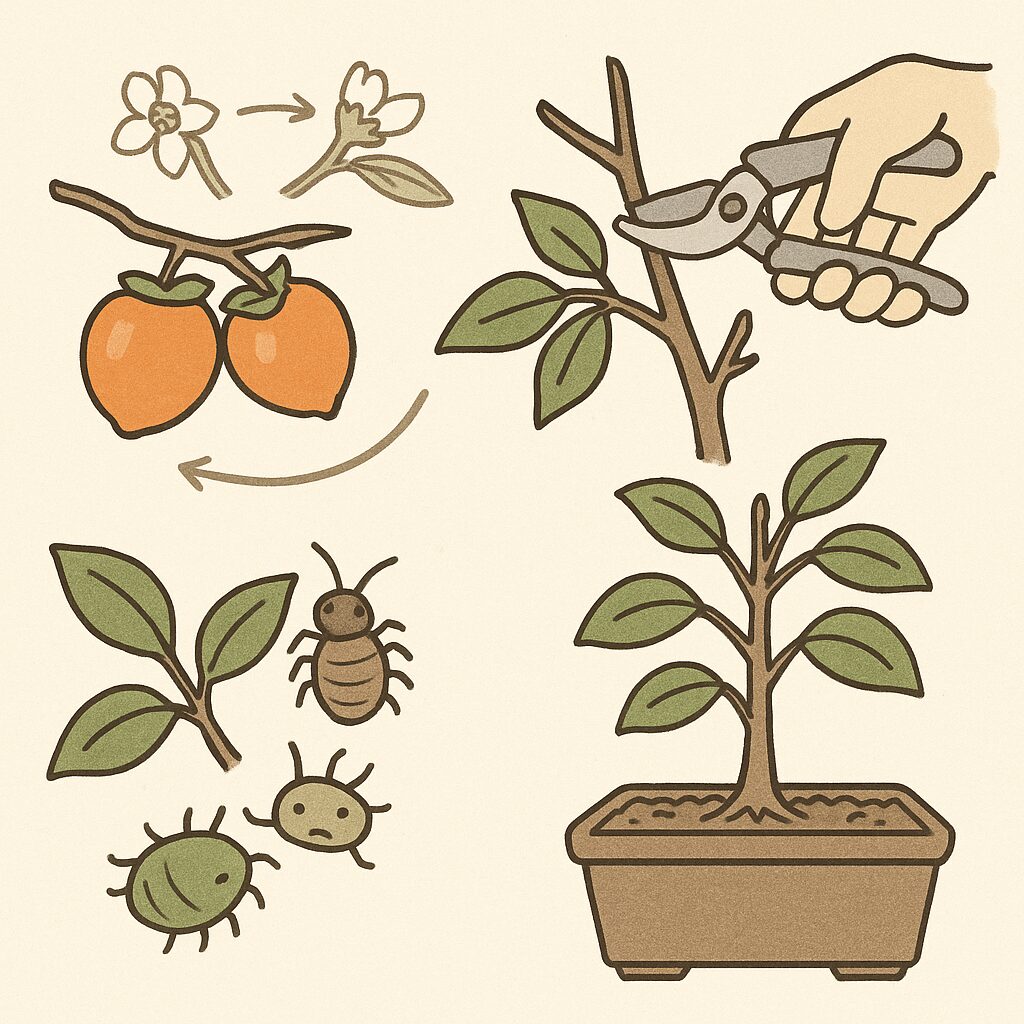

老爺柿が実を結ぶためには、受粉というプロセスが不可欠ですが、その大前提として雄花と雌花の両方が必要です。老爺柿は「雌雄異株(しゆういしゅ)」という性質を持つ植物で、雄花が咲く「雄木」と、雌花が咲く「雌木」が別々の個体として存在します。

したがって、雌木だけを育てていても、受粉を手伝う雄木がなければ、基本的に実はなりません。購入する際には、それが雄木なのか雌木なのかを確認することが大切になります。

雄花と雌花は、見た目にも違いがあります。 雄花は、一つの枝に複数の花が房のように集まって咲くのが特徴で、一つひとつの花は小さめです。一方で、雌花は単独で咲き、雄花よりも少し大きいサイズをしています。花の根元にある萼(がく)の部分が、雌花の方が大きく発達しており、この部分が将来的に果実のヘタになります。

ご自身の育てている老爺柿に花が咲いても実がならない場合、それが雄木であるか、あるいは雌木であっても近くに花粉を提供してくれる雄木がない可能性が考えられます。

確実な受粉で実付きを良くするコツ

前述の通り、雌木に実をつけさせるためには、雄木の花粉が雌花のめしべに付く「受粉」が必要です。自然界ではミツバチなどの昆虫が花粉を運んでくれますが、特に都市部のベランダなどで育てている場合や、確実に実をつけたい場合には、人の手で受粉を手伝う「人工授粉」が非常に効果的です。

人工授粉の作業は、老爺柿の開花時期である4月から5月頃に行います。天気の良い、風のない日の午前中が作業に適しています。

人工授粉の具体的な手順

雄花の採取: まず、開花した雄木から雄花をいくつか摘み取ります。

花粉の露出: 雄花の花びらを丁寧に取り除き、中心にあるおしべ(花粉が付いている部分)を露出させます。

受粉作業: 露出させたおしべを、雌花のめしべの先端に優しく、ポンポンと軽くこすりつけます。あるいは、柔らかい筆や綿棒などに花粉を取り、それを雌花につける方法もあります。

この作業を行う際の注意点として、開花時期の前後には、受粉を助けてくれる昆虫に影響を与える可能性があるため、殺虫剤の散布は控える方が賢明です。また、ジベレリンといった植物調整剤を使用して、単為結果(受粉なしで結実)を促す方法もありますが、まずは人工授粉を試してみるのが良いでしょう。

日照不足が花芽の付きを悪くします

植物が成長するためのエネルギーを作る「光合成」には、日光が不可欠です。老爺柿も例外ではなく、日照時間が不足すると十分に光合成が行えず、花芽を形成するためのエネルギーが足りなくなり、結果として花が咲かなくなってしまいます。

理想的な環境は、少なくとも半日以上は直射日光が当たる、日当たりの良い場所です。特に午前中の光は植物の活動を促す上で効果的とされています。もし一日を通して日陰になる時間が長い場所に置いている場合は、より日当たりの良い場所へ移動させることを検討してください。

ただし、一つ注意点があります。それは、夏の強い西日です。特に午後の強い日差しは、葉が焼けて傷んだり、鉢の中の温度が上がりすぎて根にダメージを与えたりする原因になります。これを避けるため、夏場だけはよしずやすだれを立てて日差しを和らげるか、午後は半日陰になるような場所に移動させると良いでしょう。

また、日当たりと合わせて「風通し」も重要な要素です。風通しが悪いと、湿気がこもって病気や害虫が発生しやすくなります。日当たりと風通しの両方を満たす場所で管理することが、老爺柿を健康に育て、花を咲かせるための基本となります。

肥料の過不足も開花しない原因に

人間がバランスの取れた食事を必要とするように、老爺柿も健やかに成長し、花を咲かせるためには適切な栄養、つまり肥料が必要です。肥料が不足すると栄養失調で花芽をつけられなくなり、逆に与えすぎても別の問題を引き起こします。

特に開花と結実に大きく関わるのが、「リン酸」と「カリウム」という成分です。リン酸は花や実の付きを良くする働きがあり、「花肥(はなごえ)」や「実肥(みごえ)」とも呼ばれます。肥料が足りていない場合は、これらの成分を多く含む肥料を与えることが有効です。

一方で、注意したいのが「窒素」という成分です。窒素は葉や茎の成長を促す働きがありますが、これが過剰になると、葉ばかりが青々と茂ってしまい、花芽がつきにくくなる「つるボケ」という状態に陥ることがあります。

肥料を与えるタイミングと種類をまとめたものが以下の表です。

老爺柿の花が咲かない悩みを解決する育て方

原因が分かったところで、ここでは花を咲かせるための具体的な育て方や年間の手入れについて解説します。

基本となる老爺柿の手入れ方法とは

小さな鉢で楽しむ盆栽での育て方

なぜか花が咲いても実がならない場合

適切な水やりと植え替えの頻度

隔年結果と病害虫への対策も必要

まとめ:老爺柿の花が咲かない原因と対策

基本となる老爺柿の手入れ方法とは

老爺柿の花を毎年楽しむためには、年間を通した計画的な手入れが大切になります。これまでの内容をまとめつつ、1年間の作業の流れを把握しておきましょう。栽培環境や手入れのポイントをカレンダー形式で示すと、作業の目安が分かりやすくなります。

老爺柿 年間作業カレンダー(目安)

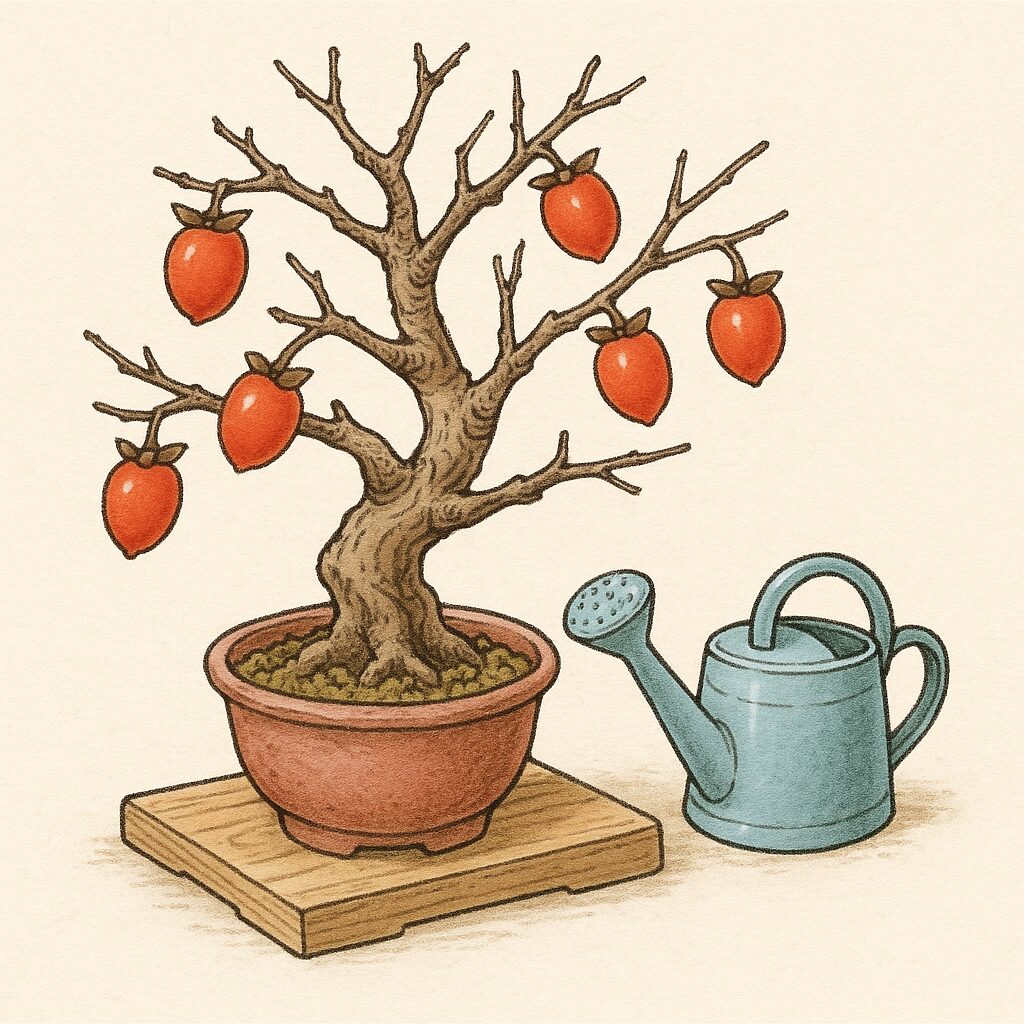

小さな鉢で楽しむ盆栽での育て方

老爺柿は、小さな鉢の中で四季の移ろいを感じられる盆栽としても大変人気があります。しかし、限られたスペースで育てる盆栽は、庭植えとは少し違った注意点が必要です。

最も注意すべきは「水切れ」と「根詰まり」です。鉢の中の土の量は限られているため、特に夏場は乾燥しやすく、一度水切れを起こすと樹が弱り、花や実が落ちる原因になります。土の表面が乾いたら、鉢の底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。朝に水やりをし、夕方乾いているようなら再度与えるなど、日々の観察が欠かせません。

また、2~3年もすると鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」を起こします。根詰まりすると、水の吸収が悪くなるだけでなく、新しい根が伸びるスペースがなくなり、生育が止まってしまいます。これを解消するため、2~3年に1回、春の芽出し前か秋に植え替えを行います。植え替えの際は、古い土を3分の1から半分ほど落とし、長く伸びすぎた根や傷んだ根を整理してから、新しい用土で植え付けます。用土は、水はけと水持ちの良い赤玉土を主体に、桐生砂などを混ぜたものが一般的です。

前述の通り、日当たりや風通しの良い場所で管理し、適切な時期に剪定と施肥を行う点は庭植えと同様ですが、盆栽の場合はよりきめ細やかな管理が求められると言えます。

なぜか花が咲いても実がならない場合

「花はたくさん咲くのに、なぜか実がならない」という悩みもよく聞かれます。この場合、いくつかの原因が複合的に関係している可能性があります。

まず考えられるのは、やはり「受粉の失敗」です。前述の通り、老爺柿は雌雄異株であり、受粉が成功しなければ実は結びません。ご自身の木が雌木で、近くに雄木がない、あるいは昆虫が少ない環境であれば、人工授粉を試す価値があります。

次に考えられるのが、開花から結実までの期間における「水切れ」です。特に梅雨明け後の夏場に水やりを怠ると、せっかくついた小さな実(幼果)が、樹自身の防衛本能でポロポロと落ちてしまうことがあります。この時期の水管理は特に注意が必要です。

さらに、「隔年結果(かくねんけっか)」という性質も関係しているかもしれません。これは、ある年にたくさんの実をつけた樹が、翌年は疲れてしまって実をつけにくくなる現象です。これについては、次の項目で詳しく解説します。

これらの原因のほか、日照不足や肥料不足で樹の体力がなく、実を維持できない場合や、害虫に実を食べられてしまうケースも考えられます。花が咲いた後も、気を抜かずに観察を続けることが大切です。

適切な水やりと植え替えの頻度

老爺柿の健やかな成長を支える上で、地中の「根」の状態を良好に保つことが非常に重要です。そのために欠かせないのが、適切な水やりと定期的な植え替えです。

水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、たっぷりと与える」ことです。鉢の底から水が流れ出るまで与えることで、土の中の古い空気が押し出され、新しい空気が根に供給されます。逆に、常に土が湿っている状態は、根が呼吸できなくなり腐ってしまう「根腐れ」の原因となるため、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしてください。季節ごとのメリハリも大切で、成長期の春夏はたっぷりと、活動が緩やかになる秋冬は乾燥気味に管理します。

植え替えは、根が伸びるスペースを確保し、新しい土で養分を補給するために行います。特に鉢植えや盆栽では、2~3年に一度が植え替えの目安です。植え替えのサインとしては、「鉢底の穴から根が見えている」「水を与えても土への浸透が悪い」などが挙げられます。

植え替えの適期は、休眠期から目覚める春の3月頃、もしくは秋の9月~10月です。この作業は樹にとって多少のストレスになるため、真夏や真冬は避けるのが無難です。植え替えの際に根を少し整理することで、新しい細かな根(細根)の発生が促され、養分や水分の吸収が活発になります。

隔年結果と病害虫への対策も必要

毎年安定して花や実を楽しむためには、樹の健康状態を維持し、トラブルを未然に防ぐ視点も求められます。その中で知っておきたいのが「隔年結果」と「病害虫」への対策です。

隔年結果とは、豊作の年と不作の年を交互に繰り返す現象を指します。これは、たくさんの実をつけた翌年は、樹がエネルギーを使い果たしてしまい、花芽をつける余力が残っていないために起こります。これを緩和するためには、「摘果(てきか)」という作業が有効です。実が多くつきすぎた場合に、まだ小さいうちに一部を摘み取って数を減らし、樹の負担を軽くしてあげるのです。これにより、翌年のための体力を温存させることができます。

また、病害虫も樹を弱らせ、花付きや実付きに影響を与える要因です。老爺柿は比較的丈夫な樹木ですが、アブラムシやカイガラムシなどが発生することがあります。これらの害虫は、樹液を吸って樹を弱らせるだけでなく、病気を媒介することもあります。

対策の基本は、日当たりと風通しを良くして、害虫が発生しにくい環境を作ることです。それでも発生してしまった場合は、数が少ないうちであれば手で取り除くか、専用の薬剤を使用して駆除します。日頃から葉の裏や枝の付け根などをよく観察し、早期発見・早期対応を心がけましょう。

まとめ:老爺柿の花が咲かない原因と対策

この記事では、老爺柿の花が咲かない、あるいは実がならない原因と、その具体的な対策について詳しく解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。

老爺柿の花が咲かない主な原因は剪定時期、受粉、日照、肥料にある

剪定は休眠期である春の芽出し前と秋の落葉後に行うのが基本

夏から秋の強い剪定は翌年の花芽を切り落としてしまうので避ける

老爺柿は雄木と雌木が別々の雌雄異株という性質を持つ

実をつけるためには雌木に雄木の花粉を受粉させる必要がある

開花期に人工授粉を行うと結実の確率が格段に上がる

1日でも長く日光に当てることが花芽の形成を促す

ただし夏の強い西日は葉焼けの原因になるため対策が必要

肥料は窒素、リン酸、カリウムのバランスが大切

特に花や実のためにはリン酸を多く含む肥料を施す

窒素過多は葉ばかりが茂る「つるボケ」の原因になるので注意

盆栽は水切れと根詰まりを起こしやすいため管理に注意が必要

2~3年に一度の植え替えで根の環境をリフレッシュさせる

豊作の翌年に実がなりにくい隔年結果は摘果で対策する

日当たりと風通しを良くしてアブラムシなどの病害虫を予防する