梅雨の季節、庭先を美しく彩ってくれるはずの紫陽花。しかし、なぜか今年は葉っぱばかりが生い茂り、肝心の花が咲かない…とお悩みではありませんか。紫陽花が咲かない理由がわからず、春になっても新芽が出ない株を前に心配になったり、そもそも新芽はいつ頃に出てくるものなのかと不安に感じたりすることもあるでしょう。「剪定しないとどうなるのだろうか」「花が咲かなかった紫陽花の剪定や、冬の剪定はどうすればいいの?」など、疑問は尽きないものです。

梅雨の季節、庭先を美しく彩ってくれるはずの紫陽花。しかし、なぜか今年は葉っぱばかりが生い茂り、肝心の花が咲かない…とお悩みではありませんか。紫陽花が咲かない理由がわからず、春になっても新芽が出ない株を前に心配になったり、そもそも新芽はいつ頃に出てくるものなのかと不安に感じたりすることもあるでしょう。「剪定しないとどうなるのだろうか」「花が咲かなかった紫陽花の剪定や、冬の剪定はどうすればいいの?」など、疑問は尽きないものです。

この記事では、そのような紫陽花に関するあらゆるお悩みを解決するため、考えられる原因と具体的な対策を、専門的な知見に基づき、誰にでも分かりやすく丁寧に解説していきます。

この記事で分かること

ポイント

紫陽花が花を咲かせない代表的な原因

花芽を切り落とさない正しい剪定の時期と方法

咲かなかった枝や冬の間の適切な管理

日照や肥料など、基本的な育て方の見直しポイント

紫陽花が咲かない理由?剪定方法から見直そう

紫陽花が咲かない、あるいは花数が少ない場合、その原因の多くは「剪定」に関連しています。しかし、一口に剪定と言っても、その方法や考え方は様々です。ここでは、基本的な症状から剪定に関する様々な疑問までを一つひとつ掘り下げ、美しい花を咲かせるための知識を深めていきましょう。

なぜか葉っぱばかり茂ってしまう原因とは

そもそも剪定しないとどうなるのか

咲かなかった紫陽花の剪定は必要?

冬の剪定で注意すべきポイント

花芽と葉芽の決定的な見分け方

なぜか葉っぱばかり茂ってしまう原因とは

「花は咲かないのに、葉だけは青々と元気に茂っている」という症状は、紫陽花が咲かない悩みの中でも特に多く聞かれるものです。この状態になる主な原因は、大きく分けて二つ考えられます。

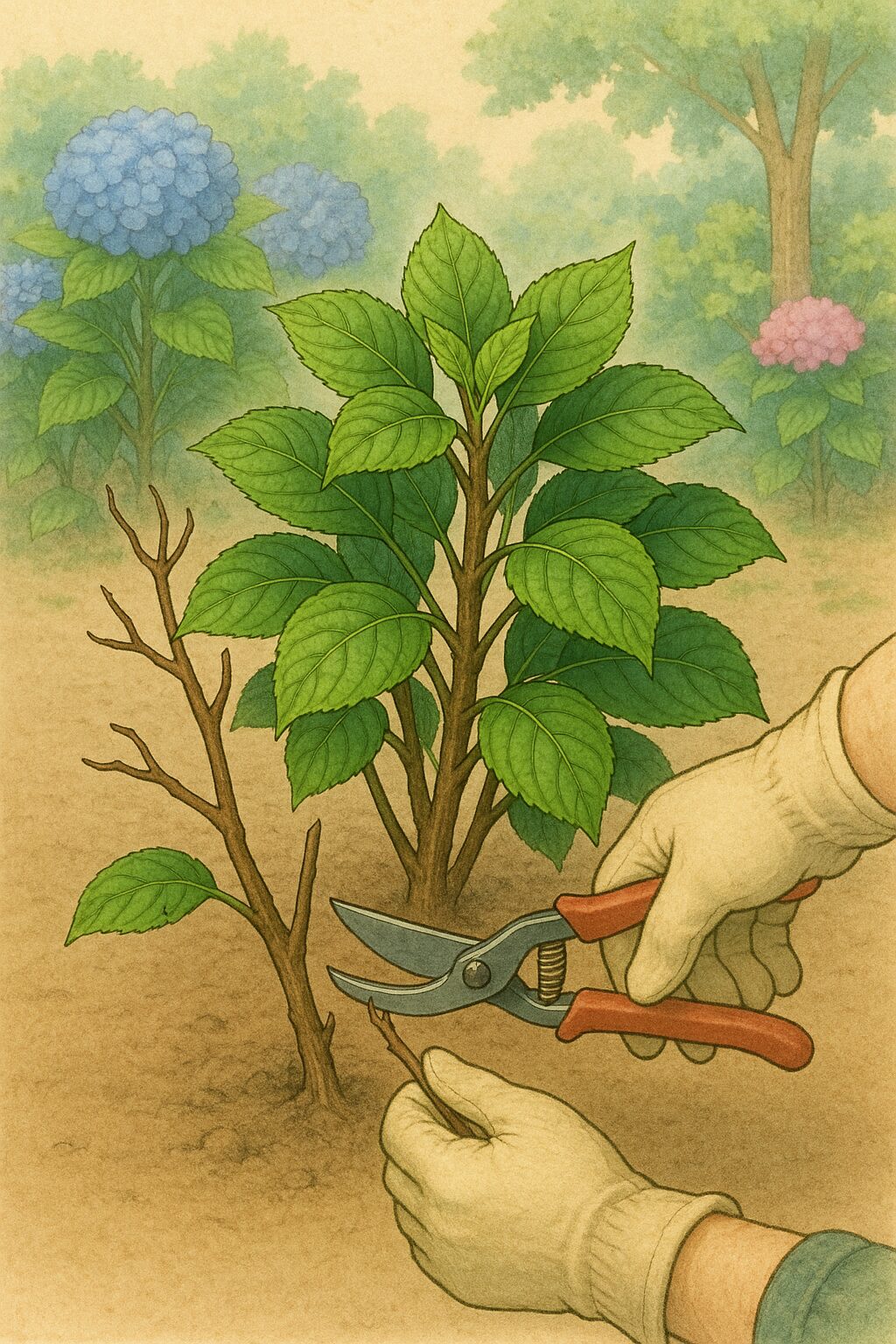

一つ目は、剪定の時期や位置の間違いです。多くの紫陽花は、夏から秋にかけて翌年の花芽を枝に作ります。そのため、秋が深まってからや春先に枝を短く切り戻してしまうと、せっかく育っていた花芽ごと切り落としてしまうことになります。結果として、葉を出す「葉芽」だけが残り、葉ばかりが茂るという状況が生まれるのです。

二つ目は、肥料のバランスが崩れている可能性です。特に、植物の葉や茎の成長を促す「窒素」成分が多い肥料を与えすぎると、株は花を咲かせることよりも自身の体を大きくすることにエネルギーを集中させてしまいます。美しい花を咲かせるためには、花の成長を助ける「リン酸」や、根の成長を促す「カリ」をバランス良く含んだ肥料を選ぶことが大切になります。

そもそも剪定しないとどうなるのか

剪定に失敗するくらいなら、何もしない方が良いのでは、と考える方もいるかもしれません。確かに、紫陽花は剪定をしなくても、ある程度は花を咲かせます。しかし、長期的に見るといくつかのデメリットが生じる可能性があります。

まず、樹形が乱れて株が大きくなりすぎてしまいます。枝が内側に向かって伸びたり、無駄な枝が増えたりすることで、風通しが悪くなるのです。風通しが悪いと、湿気がこもりやすくなり、うどんこ病などの病気や、アブラムシなどの害虫が発生しやすい環境を作ってしまいます。

また、古い枝ばかりになると、株全体の活力が低下し、新しい枝が出にくくなります。その結果、花の数が減ったり、一つひとつの花が小さくなったりすることもあります。適切な剪定は、花を咲かせるためだけでなく、紫陽花を健康に保ち、病害虫から守るためにも必要な作業と言えるでしょう。

咲かなかった紫陽花の剪定は必要?

今年花が咲かなかった枝は、どう扱えば良いのか迷うところです。基本的には、「花が咲かなかった枝は、来年花を咲かせる可能性が高い候補」なので、むやみに剪定しない方が良いとされています。

なぜなら、その枝に花が咲かなかったのは、単に枝が若くて花芽をつける体力がなかったか、日照不足などの他の要因が影響しただけかもしれないからです。そのような枝には、秋にかけて花芽が形成される可能性があります。

ただし、例外もあります。明らかに細くて弱々しい枝や、枯れかかっている枝、他の枝の成長を妨げるように混み合っている枝などは、株全体の栄養が分散するのを防ぐため、根元から切り取っても構いません。要するに、来年の開花が期待できる元気な枝は残し、そうでない不要な枝だけを取り除く、という見極めが求められます。

冬の剪定で注意すべきポイント

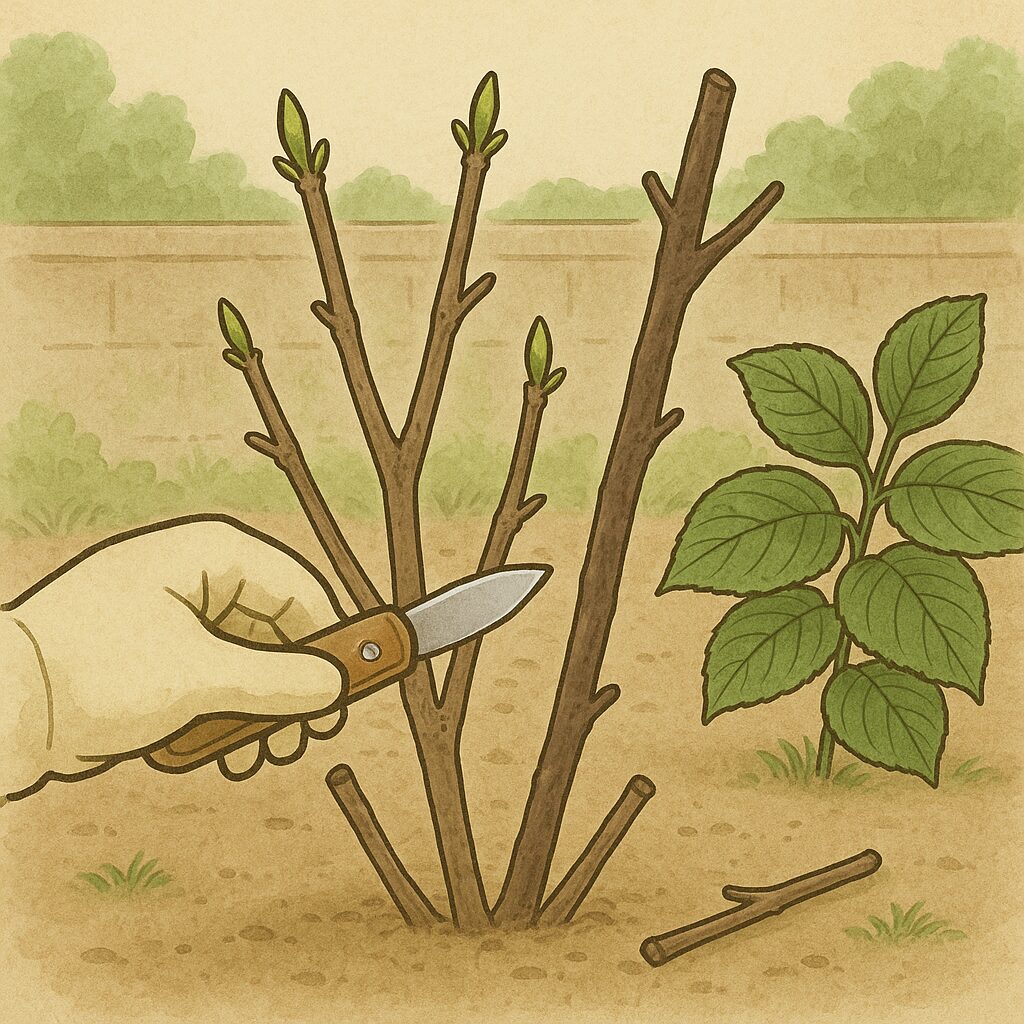

紫陽花の剪定は「花後すぐ」が基本ですが、「冬の剪定」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは主に、アナベルやノリウツギといった「新枝咲き」と呼ばれる種類の紫陽花に適用される方法です。

新枝咲きの品種は、春に伸びた新しい枝にその年の花芽をつけます。そのため、植物が休眠している冬の間にバッサリと強く剪定しても、春になれば新しい枝が伸びてきて、問題なく花を咲かせます。

一方で、一般的な日本のガクアジサイやホンアジサイなどの「旧枝咲き」の品種は、冬にはすでに来年の花芽が枝の先端についています。この時期に剪定すると、花芽をすべて切り落とすことになり、翌年は絶望的に花が咲かなくなります。旧枝咲きの品種の場合、冬に行う作業は、枯れた枝や細すぎる不要な枝を根元から取り除く「間引き剪定」に留めるのが鉄則です。品種の特性を理解せずに剪定を行うことは、失敗の大きな原因となります。

花芽と葉芽の決定的な見分け方

正しい剪定を行う上で、最も重要なスキルが「花芽」と「葉芽」を見分けることです。この二つの違いが分かれば、翌年咲くはずの花を誤って切り落とす悲劇を防ぐことができます。見分け方は、形と位置に注目すると明確になります。

他にもある!紫陽花が咲かない理由と対策

剪定以外にも、紫陽花が咲かない原因は潜んでいます。植物としての基本的な生理や、日々の生育環境が大きく影響します。ここでは、新芽の成長や、水、光、栄養といった、紫陽花が生きる上で欠かせない要素に焦点を当てて、考えられる原因と対策を見ていきましょう。

春になっても新芽が出ないときの対処法

紫陽花の新芽はいつ頃に出てくる?

日照不足が花つきを悪くするって本当?

肥料のやりすぎ、または不足も一因に

春になっても新芽が出ないときの対処法

春になっても一部の枝から新芽が出てこないと、その枝は枯れてしまったのではないかと心配になります。新芽が出ない場合、いくつかの原因が考えられます。

まず、その枝が単純に枯死しているケースです。冬の厳しい寒さや乾燥、病気などが原因で枝が枯れてしまうことがあります。確認する方法として、枝の表面を爪やナイフで少しだけ削ってみるのが有効です。中が緑色であれば生きていますが、茶色く変色していれば残念ながら枯れています。枯れた枝は、他の枝の成長を妨げないよう、根元から切り取ってください。

次に考えられるのは、根に問題がある場合です。鉢植えで何年も植え替えをしていないと「根詰まり」を起こし、水分や養分をうまく吸い上げられなくなります。地植えでも、コガネムシの幼虫などに根を食べられてしまい、株全体が弱っている可能性も否定できません。これらの場合は、植え替えや土壌のチェックが必要になります。

紫陽花の新芽はいつ頃に出てくる?

紫陽花の新芽がいつ頃から動き出すのかを知っておくことは、株の状態を判断する上で役立ちます。一般的に、紫陽花の芽が活動を始めるのは、冬の寒さが和らぎ始める3月頃からです。

まず、葉芽が少しずつ膨らみ始め、中から鮮やかな緑色の小さな葉が顔をのぞかせます。その後、気温の上昇とともに葉はどんどん大きく展開していきます。

一方、花芽も同じ時期に成長を始めますが、開花に至るまでのスピードは品種やその年の気候によって様々です。早咲きの品種であれば5月下旬頃から、一般的な品種は梅雨時期の6月から7月にかけて開花のピークを迎えます。このサイクルを覚えておくと、新芽の出が遅い場合に、何か問題があるのではないかと早期に気づくきっかけになります。

日照不足が花つきを悪くするって本当?

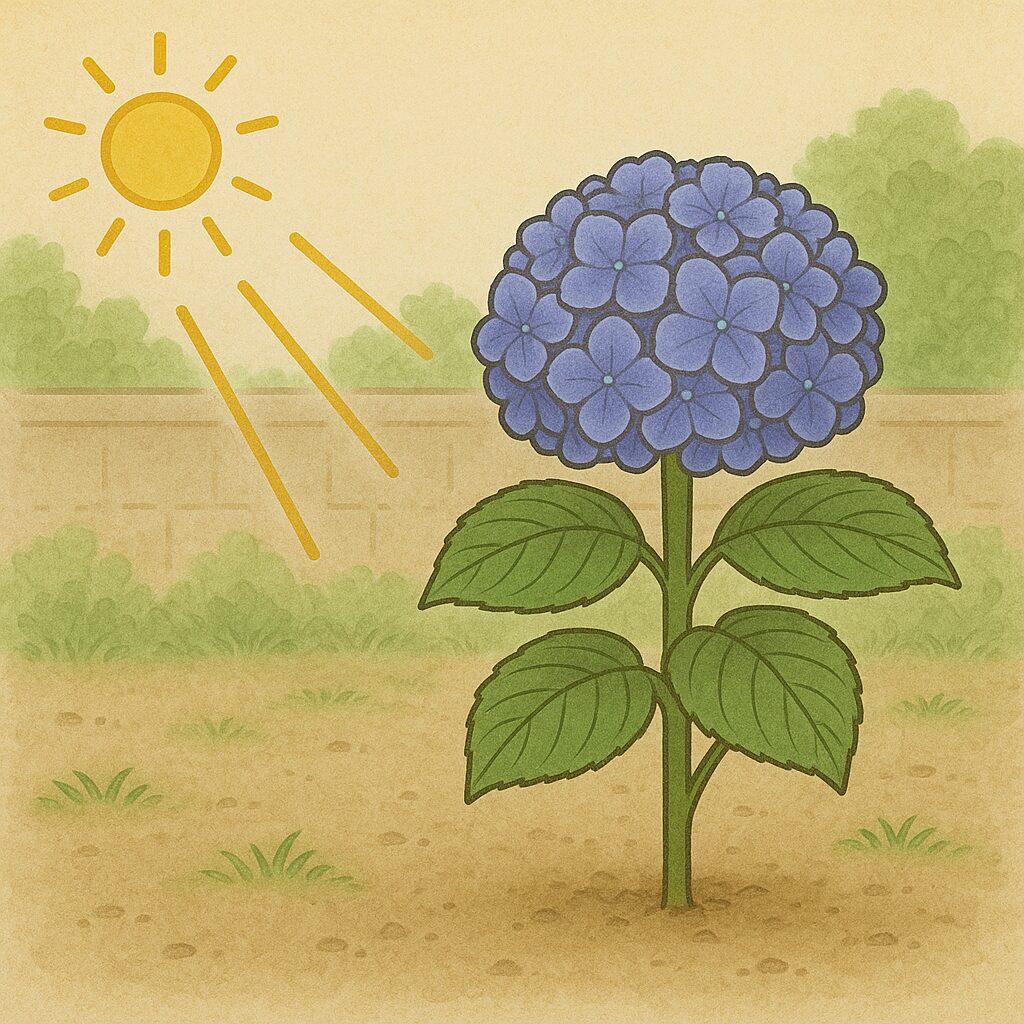

はい、本当です。紫陽花は強い直射日光を嫌うため「日陰の植物」というイメージがありますが、花を咲かせるためには適度な日光が不可欠です。日照不足は、花つきが悪くなる非常に大きな原因の一つです。

植物は、光合成によって花の元となるエネルギーを作り出します。一日中まったく日が当たらないような暗い場所では、光合成が十分に行えず、株は葉を維持するだけで精一杯になってしまいます。結果として、花芽を形成したり、大きく育てたりするまでの体力がなくなり、花が咲かなくなってしまうのです。

理想的なのは、午前中の柔らかい光が4〜5時間程度当たるような「半日陰」の環境です。もし、現在育てている場所の日当たりが悪く、花付きに悩んでいるのであれば、より明るい場所への植え替えや、鉢植えであれば置き場所の移動を検討してみてください。それだけで、翌年の花付きが見違えるように改善されることがあります。

肥料のやりすぎ、または不足も一因に

前述の通り、肥料は紫陽花の生育に欠かせませんが、その量や種類を間違えると逆効果になることがあります。

肥料をやりすぎた場合

特に窒素分の多い肥料を過剰に与えると、葉ばかりが異常に大きく、濃い緑色に茂る「窒素過多」の状態になります。株は葉や枝を伸ばすことに専念してしまい、花を咲かせることを怠けてしまいます。この場合は、一度肥料やりを中断し、土中の過剰な肥料分が抜けるのを待つ必要があります。

肥料が不足している場合

逆に、肥料が不足していると、株全体の生育が悪くなります。葉の色が薄くなったり、枝が細くしか伸びなかったりし、花を咲かせるためのエネルギー自体が不足してしまいます。特に鉢植えの場合は、土の中の養分が限られているため、定期的に肥料を与えないと栄養不足に陥りやすいです。

適切な肥料やりは、花が終わった後に与える「お礼肥」と、冬の休眠期に与える「寒肥」の年2回が基本です。花付きを良くするリン酸成分が多めに含まれた、緩効性の固形肥料などを与えるのが効果的です。

総まとめ:多様な紫陽花が咲かない理由

この記事では、紫陽花が咲かない様々な理由とその対策について解説してきました。最後に、美しい花を楽しむために覚えておきたい重要なポイントをまとめます。

紫陽花が咲かない最大の原因は剪定の失敗

多くの品種は花後すぐ、7月中旬までに剪定する

秋以降の剪定は来年の花芽を切り落とす行為

なぜか葉っぱばかり茂るなら肥料の窒素過多を疑う

剪定しないと株が老化し病害虫の原因になる

咲かなかった枝は来年咲く可能性があるので切らない

冬の剪定はアナベルなど新枝咲き品種が基本

旧枝咲きの冬剪定は枯れ枝の除去のみに留める

花芽は丸くふっくら、葉芽は細く尖っている

春に新芽が出ない枝は枯れている可能性が高い

新芽は3月頃から動き出し梅雨に開花を迎える

花を咲かせるには1日数時間の日光が不可欠

花後のお礼肥と冬の寒肥で栄養を補う

根詰まりや根の食害も開花しない一因になる

これらの原因を一つずつ見直し適切な管理を心がける