庭の手入れをしていると、ある日突然、庭にキノコが生えているのを見つけて驚いた経験はありませんか。特に雨上がりの後などに見かける茶色や白のキノコは、一体どこから来たのか、その原因が気になりますよね。また、キノコの駆除はどうすれば良いのか、そもそも庭に生えたキノコは風水的に良い影響があるのか、それとも悪いのか、疑問は尽きないでしょう。中には、このキノコは食べれるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、安易な判断は非常に危険です。

庭の手入れをしていると、ある日突然、庭にキノコが生えているのを見つけて驚いた経験はありませんか。特に雨上がりの後などに見かける茶色や白のキノコは、一体どこから来たのか、その原因が気になりますよね。また、キノコの駆除はどうすれば良いのか、そもそも庭に生えたキノコは風水的に良い影響があるのか、それとも悪いのか、疑問は尽きないでしょう。中には、このキノコは食べれるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、安易な判断は非常に危険です。

この記事では、庭に生えるキノコの発生原因から、安全な駆除方法、そして予防策まで、皆さんの疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

ポイント

庭にキノコが生える根本的な原因

見た目(色)でわかるキノコの種類と特徴

安全で効果的なキノコの駆除と予防策

庭のキノコに関する素朴な疑問への回答(食用・風水など)

庭にキノコが生える原因と種類の見分け方

庭にキノコが発生する主な原因とは?

よく見る茶色いキノコの種類と特徴

突然現れる白いキノコの正体とは?

庭のキノコは風水的にどんな意味がある?

特に注意したい毒キノコの見分け方

庭にキノコが発生する主な原因とは?

庭にキノコが生えるのは、主に「湿気」「日陰」「栄養分」という3つの条件が揃うことが引き金となります。キノコは菌類の一種であり、その胞子は常に空気中を漂っています。そして、これらの胞子が繁殖に適した環境を見つけると、土の中で菌糸(きんし)と呼ばれる根のようなものを張り巡らせ、やがて私たちの目に触れるキノコ(子実体)として地上に姿を現すのです。

具体的には、以下のような環境でキノコは発生しやすくなります。

湿度の高い環境: 梅雨や秋雨の時期、雨が降った後や水やりで土が常に湿っている場所は、キノコにとって絶好の繁殖地です。特に、水はけが悪い庭は注意が必要と考えられます。

日当たりの悪い場所: 日光が当たりにくい日陰は、土の水分が蒸発しにくく、湿度が高い状態が保たれます。木の根元や建物の陰などは、キノコが好む環境と言えます。

豊富な栄養分(有機物): 腐葉土、枯れ葉、芝生の刈りカス(サッチ)、古い木の根や切り株などは、キノコの菌糸が成長するための栄養源となります。土壌にこれらの有機物が豊富に含まれていると、キノコの発生を促すことになります。

このように、キノコが生えること自体は、土壌に有機物が豊富である証拠とも捉えられます。しかし、それは同時に、菌類が過剰に繁殖しやすい環境になっているというサインでもあります。庭の健康状態を把握する一つのバロメーターとして、キノコの発生原因を理解しておくことが大切です。

よく見る茶色いキノコの種類と特徴

庭で見かけることの多い茶色いキノコには、様々な種類が存在します。見た目が地味なため油断しがちですが、中には毒を持つものもあるため、特徴を知っておくことが肝心です。ここでは代表的なものをいくつか紹介します。

一方で、「キララタケ」はシバフタケと間違われることがありますが、こちらは毒キノコです。お酒と一緒に食べると中毒症状を引き起こす可能性があるとされています。

これらのことから、庭で茶色いキノコを見つけても、種類が正確に特定できない限りは、すべて毒を持つ可能性があると考えて慎重に対応することが求められます。

突然現れる白いキノコの正体とは?

白くて可愛らしい見た目のキノコが庭に現れると、つい和やかな気持ちになるかもしれません。しかし、白いキノコの中には、命に関わるほどの猛毒を持つ種類も含まれており、最も注意が必要なグループの一つです。

巨大化して驚かせる「オニフスベ」や、ムーミンのニョロニョロのような「シロソウメンタケ」など、毒性のないユニークなキノコもありますが、見分けがつかないうちは決して触れたり、ましてや口にしたりしないようにしてください。

庭のキノコは風水的にどんな意味がある?

庭に生えるキノコについて、風水の観点からその意味を気にする方もいらっしゃるでしょう。風水では、キノコの存在は一概に「良い」「悪い」と決めつけられるものではなく、良い影響と悪い影響の両方の側面を持つと考えられています。

良い影響:生命力と繁栄の象徴

キノコは土の栄養を吸収して力強く成長することから、その生命力は「繁栄」や「発展」のエネルギーを象徴すると解釈されることがあります。また、特定の条件下で一斉に姿を現す様子から、「変化を受け入れ、適応していく力」の象徴と見なされることもあります。中には、黄色く美しい姿から「幸運のキノコ」として知られるコガネキヌカラカサタケのような種類も存在します。

悪い影響:陰の気と不衛生な環境

一方で、キノコは湿気が多く日当たりの悪い場所を好むため、「陰の気」を溜め込みやすいと考えられます。庭にキノコが大量に発生している状態は、庭全体の気の流れが滞り、運気を下げてしまう可能性があるとされます。また、キノコが腐敗した有機物を栄養源とすることから、不衛生な環境を示唆するサインと捉えられることもあります。

このように考えると、風水的には、キノコが少数生えている程度であれば生命力の表れと前向きに捉えることもできます。しかし、大量発生している場合は、庭の環境(風通し、日当たり、清潔さ)を見直す必要があるというメッセージとして受け止めるのが良いかもしれません。

特に注意したい毒キノコの見分け方

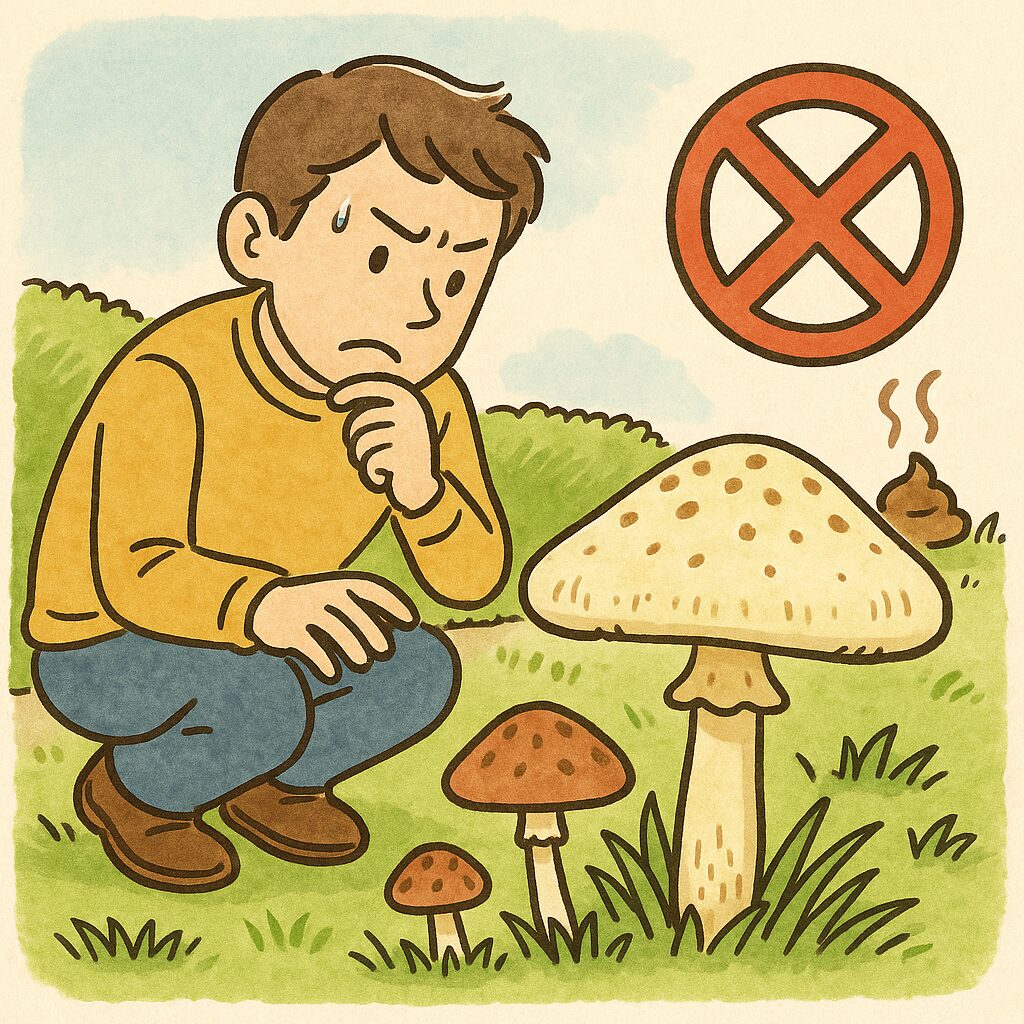

庭に生えるキノコの中には、触れるだけで皮膚がただれたり、少量食べただけで死に至るほどの猛毒を持つものが存在します。安全なガーデニングを楽しむためにも、特に危険な毒キノコの特徴を知っておくことは非常に大切です。

しかし、大前提として、専門的な知識なしにキノコの毒の有無を完璧に見分けることは不可能です。「派手な色のキノコは毒」「地味な色は安全」といった迷信は全くあてにならず、かえって危険な誤解を招くことがあります。

ここでは、庭やその周辺で遭遇する可能性のある、特に注意すべき毒キノコの例を挙げます。

オオシロカラカサタケ

前述の通り、白く大型で、誤食による中毒事故が多いキノコです。傘の表面にある淡い茶色のささくれた鱗片が特徴ですが、幼菌のうちは可愛らしいマッシュルーム型をしているため、注意が必要です。

カエンタケ(火炎茸)

猛毒キノコの代表格で、赤い指や炎のような形をしています。触るだけで皮膚に炎症を起こし、もし誤って口にすれば死に至る可能性があるとされています。近年、公園の植え込みなどで発見される例も報告されており、見つけても絶対に触れないでください。

ツキヨタケ(月夜茸)

夜間にヒダの部分が緑色に光ることで知られますが、昼間は食用のヒラタケやムキタケと見た目が非常によく似ています。これが誤食による中毒事故が後を絶たない理由です。日本で最も中毒例が多い毒キノコの一つとされています。

これらのことから、庭で見慣れないキノコを発見した場合は、「もしかしたら毒キノコかもしれない」という意識を持ち、安易に触ったり、ましてや鑑定しようとむやみに採取したりせず、慎重に行動することが求められます。

庭のキノコへの正しい対処法と予防策

正しいキノコの駆除方法と再発防止策

庭のキノコは食べれる?その危険性

薬剤を使わないキノコ予防法とは?

芝生のキノコ対策に有効なエアレーション

日頃からできる土壌環境の改善方法

庭のキノコは総合的な管理で対処しよう

正しいキノコの駆除方法と再発防止策

庭に生えたキノコを効果的に駆除するためには、目に見えるキノコを取り除くだけでなく、その発生源である土の中の菌糸にアプローチし、再発しにくい環境を整えることが鍵となります。

STEP1: 地上部のキノコを安全に除去する

まず、胞子を撒き散らして繁殖範囲を広げる前に、地上に出ているキノコ(子実体)を取り除きます。このとき、必ずゴム手袋などを着用し、毒キノコの成分に直接触れないように注意してください。キノコを根元からそっと摘み取り、胞子が飛び散らないようにビニール袋などに入れて口をしっかりと縛り、可燃ゴミとして処分します。

STEP2: 土壌の菌糸への対策を検討する

キノコの本体は土の中に網目状に広がっている菌糸です。これを放置すると、何度でもキノコは生えてきます。広範囲にわたって毎年キノコが発生する場合や、芝生がリング状に枯れる「フェアリーリング病」が疑われる場合は、薬剤の使用を検討するのも一つの方法です。

芝生用の殺菌剤の中には、キノコ類の菌に効果があるとされる製品(例:「グラステン水和剤」など)があります。使用する際は、製品の指示に従い、適切な時期と量で散布することが大切です。ただし、薬剤は他の植物や環境への影響も考慮する必要があるため、使用は慎重に判断してください。

STEP3: 再発防止のための環境改善を行う

最も重要なのは、キノコが生えにくい環境を作ることです。前述の通り、キノコは「湿気」「日陰」「栄養分」を好みます。これらの条件を一つでも取り除くことで、再発のリスクを大幅に減らすことができます。具体的な方法は、後の見出しで詳しく解説します。

要するに、駆除は「除去」と「予防」の両面からアプローチすることが、根本的な解決につながります。

庭のキノコは食べれる?その危険性

庭で見つけたキノコを見て、「これは食べれるのではないか?」と考えるのは、絶対に避けるべきです。たとえ図鑑で見た食用のキノコにそっくりだとしても、それを食べる行為は命を危険に晒すことになりかねません。

その理由は、主に二つあります。

第一に、キノコの種類の同定は専門家でも難しい場合があるからです。食用のキノコと有毒のキノコには、外見が酷似しているものが数多く存在します。例えば、毒キノコである「ツキヨタケ」は、食用の「ヒラタケ」や「ムキタケ」と間違えやすく、日本での食中毒原因のワースト1位になることが多いキノコです。素人判断で「食べれる」と判断するのは極めて危険と言えます。

第二に、たとえ種類が本物の食用キノコであったとしても、その生育環境が安全とは限らないからです。庭の土壌には、除草剤や殺虫剤などの化学物質が残留している可能性があります。また、犬や猫などの動物の排泄物に含まれる菌が付着していることも考えられます。山林で自生するものとは異なり、庭という管理された環境下で育ったキノコは、予期せぬ有害物質を含んでいるリスクを否定できません。

以上の点を踏まえると、安全性が100%保証されていない庭のキノコは、すべて「観賞用」あるいは「駆除対象」とみなし、食用にはしないという姿勢を徹底することが、自分自身と家族の健康を守る上で最も賢明な判断です。

薬剤を使わないキノコ予防法とは?

薬剤の使用に抵抗がある方でも、日頃の庭の手入れを少し工夫するだけで、キノコの発生を効果的に予防することが可能です。基本的な考え方は、キノコの繁殖条件である「湿気」「日陰」「栄養分」を庭から取り除くことです。

風通しと日当たりを改善する

キノコはジメジメした環境を好みます。庭木の枝葉が密集して風通しが悪くなっていたり、地面に日光が届かなくなっていたりする場所は、キノコにとって格好の住処です。定期的に剪定を行い、枝葉を間引いて風と光が地面まで届くようにしましょう。また、庭に物を置きっぱなしにせず、空気がよどむ場所をなくすことも有効です。

水はけの良い土壌を保つ

雨が降った後に水たまりができるような水はけの悪い庭は、土壌が常に湿った状態になりがちです。土を定期的に軽く耕してほぐしたり、砂や腐葉土を適量混ぜ込んだりして土壌改良を行うことで、水はけが改善されます。水やりの際も、土の表面が乾いてから与えるようにし、過剰な水分を避けることが大切です。

キノコの栄養源をこまめに取り除く

落ち葉や枯れ枝、芝生の刈りカスなどは、放置するとやがて腐敗し、キノコの豊かな栄養源となります。これらの有機物は見つけ次第こまめに取り除き、堆肥にする場合は、キノコ菌が繁殖しにくいよう、しっかりと完熟させてから使用してください。特に、伐採した木の切り株はキノコの温床になりやすいため、可能であれば除去することをお勧めします。

つまり、庭を清潔で風通しが良く、健康な状態に保つことこそが、最も安全で持続可能なキノコ予防策となるのです。

芝生のキノコ対策に有効な手入れ

芝生の庭は、特にキノコが生えやすい環境の一つです。芝生が密集していると湿気がこもりやすく、また、刈りカスが「サッチ」と呼ばれる層となって堆積し、キノコの絶好の栄養源となるためです。芝生を美しく保ちながらキノコを防ぐには、特有の手入れが効果を発揮します。

サッチング:キノコの栄養源を断つ

サッチとは、芝生の根元に溜まった刈りカスや枯れた葉の層のことです。これが分解される過程で、キノコの菌が繁殖するための栄養となります。このサッチを、熊手やレーキ、または専用の「サッチングマシン」を使ってかき出す作業が「サッチング」です。定期的にサッチングを行うことで、キノコの栄養源を断つだけでなく、芝生の通気性も改善され、健全な生育を促します。

エアレーション:土壌の通気性と水はけを改善

エアレーションとは、ローンパンチやフォークのような専用の道具を使って芝生の地面に穴を開け、土壌に空気を行き渡らせる作業です。これにより、固くなった土がほぐれ、通気性と水はけが大幅に改善されます。水分が滞留しにくくなることで、キノコの菌糸が伸びにくい環境を作ることができます。また、土壌中の微生物のバランスが整い、特定の菌だけが優勢になるのを防ぐ効果も期待できます。

これらの手入れは、キノコ対策としてだけでなく、芝生を青々と健康に育てるための基本的な作業でもあります。特に、芝生を張ってから数年が経過し、土が固くなってきたと感じる場合は、積極的に取り入れることをお勧めします。

日頃からできる土壌環境の改善

キノコの発生は、庭の土壌環境が抱える問題点を教えてくれるサインとも言えます。その場しのぎの駆除を繰り返すだけでなく、根本的な原因である土壌そのものを見直すことで、キノコだけでなく様々な庭のトラブルを防ぐことにつながります。

水はけの根本的な改善

もし庭の排水性が著しく悪い場合は、表面的な対策だけでは限界があるかもしれません。土を一度掘り返し、砂利やパーライトなどを混ぜ込んで物理的に土の構造を改良したり、場合によっては「暗渠排水(あんきょはいすい)」と呼ばれる地中に水の通り道を作る本格的な工事を検討する必要も出てきます。定期的に土を耕して固結を防ぐだけでも、水はけの維持には効果があります。

有機物の質と量を管理する

土壌の栄養分は植物の生育に不可欠ですが、その質と量には注意が必要です。特に、十分に分解されていない「未熟な有機物(ピートモスや未完熟の堆肥など)」を大量に投入すると、それを分解するために特定の菌が爆発的に増殖し、結果としてキノコが多発する原因となることがあります。有機物を使う際は、病原菌やキノコ菌の心配が少ない「完熟堆肥」を選ぶことが大切です。

土壌のpHバランスを確認する

キノコの種類によっては、特定のpH(酸性・アルカリ性)を好むものがあります。日本の土壌は酸性に傾きがちですが、多くの植物にとって最適な弱酸性を保つよう、石灰などで調整することも、土壌環境のバランスを整え、特定の菌類の異常繁殖を抑える一助となります。

以上のことから、キノコ問題は、庭全体の健康を見直す良い機会と捉えることができます。長期的な視点に立って、水はけが良く、通気性に富み、栄養バランスの取れた「生きた土」を育んでいくことが、最も確実な予防策と言えるでしょう。

庭のキノコは総合的な管理で対処しよう

この記事では、庭に生えるキノコについて、その原因から種類、駆除・予防法まで幅広く解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておさらいします。

庭のキノコは「湿気」「日陰」「栄養分」が揃うと発生する

キノコの発生は土壌環境を知るバロメーターにもなる

茶色いキノコにはシバフタケなど無害なものもある

キララタケのように毒を持つ茶色いキノコもあるため注意が必要

白いキノコにはオオシロカラカサタケなど猛毒の種類が含まれる

巨大化するオニフスベのようにユニークな白いキノコもある

風水ではキノコは生命力の象徴とされる一方、陰の気とも考えられる

庭のキノコを素人判断で食べるのは絶対に避けるべき

食用のキノコに似た毒キノコが数多く存在する

駆除は地上部を取り除き、ビニール袋で密閉して処分する

再発防止には土の中の菌糸への対策や環境改善が不可欠

薬剤を使わない予防法は風通しと日当たりの改善が基本

落ち葉や刈りカスなどキノコの栄養源をこまめに取り除く

芝生のキノコ対策にはサッチングやエアレーションが効果的

根本的な解決には水はけの良い土壌づくりが重要