「大根の種まき時期を逃してしまった…」と肩を落としていませんか。実は、少しの工夫で美味しい大根を収穫できる可能性は十分にあります。大根の種まきが遅れると栽培に影響が出るのは事実ですが、適切な対策を知ることでそのリスクは軽減できます。

この記事では、大根の種まきはいつまで可能なのか、栽培に適した時期と気温の関係を基本から解説します。さらに、秋まきが11月になった場合や、春の種まきを2月から始めたいケース、具体的な春大根の種まき時期の目安、そして栽培成功の鍵となる種まき後の水やり方法まで、あなたが抱える疑問に網羅的にお答えします。

失敗を成功に変える知識を身につけ、美味しい大根の収穫を目指しましょう。

ポイント

-

大根の種まきに適した時期と気温の目安

-

種まきが遅れてしまった場合の具体的な挽回策

-

春まきと秋まきそれぞれの栽培における重要ポイント

-

栽培成功の鍵となる水やりや防寒・追肥といった管理のコツ

大根の種まきが遅れる前に知るべき適期

-

そもそも大根の種まきはいつまで可能か

-

生育に最適な時期と気温の関係

-

暖かい地域での2月の種まきポイント

-

春の種まきはトウ立ちに注意が必要

-

具体的な春大根の種まき時期とは

-

秋まきが遅れて11月になった場合の対策

そもそも大根の種まきはいつまで可能か

大根の種まきは、一般的に春と秋の年2回行うことができます。それぞれの時期に特徴があり、栽培のしやすさも異なります。

多くの場合、大根の栽培は秋まきの方が育てやすいとされています。その理由は、秋は生育初期の気温が適度に高く、その後だんだんと涼しくなるため、大根の成長に適した気候が続くからです。また、春に比べて病害虫の活動が少なくなる傾向にある点も、栽培のしやすさに繋がります。一般的に秋まきは8月下旬から9月中旬頃が適期とされます。

一方、春まきは4月から5月上旬頃に行います。春まきは、栽培期間中に気温が上昇していくため、「トウ立ち」という現象が起きやすいという注意点があります。トウ立ちとは、大根が子孫を残すために花を咲かせようとすることで、一度始まると根の肥大が止まり、食味が落ちてしまいます。

このように、種まきは春と秋に可能ですが、それぞれの季節の特性を理解し、適切な時期を選ぶことが美味しい大根作りの第一歩となります。

生育に最適な時期と気温の関係

大根の栽培を成功させるためには、種まきを行う時期の気温を理解しておくことが非常に大切です。大根には、発芽しやすい温度と、すくすく育つために適した温度があります。

発芽と生育の適温

大根が発芽するための適温は15℃から30℃と比較的広いですが、最も発芽しやすいのは20℃前後です。この温度を大幅に下回ったり上回ったりすると、発芽率が低下したり、発芽までに時間がかかったりします。

そして、発芽後に根が大きく育つための生育適温は、15℃から20℃とされています。この涼しい気候が、大根の根がじっくりと太り、甘みやみずみずしさを蓄えるのに最適な環境となります。

適温を外れるリスク

もし、生育適温よりも高い温度で栽培を続けると、病害虫が発生しやすくなる傾向があります。逆に、生育適温よりも低い、特に5℃以下の低温に長期間さらされると、成長が著しく遅れたり、根が十分に太らない原因となります。

また、低温に一定期間あたった後に気温が上昇すると、前述の「トウ立ち」を引き起こす可能性が高まります。したがって、種をまくタイミングは、その後の気温の推移を予測しながら決めることが、良質な大根を収穫するための鍵となります。

暖かい地域での2月の種まきポイント

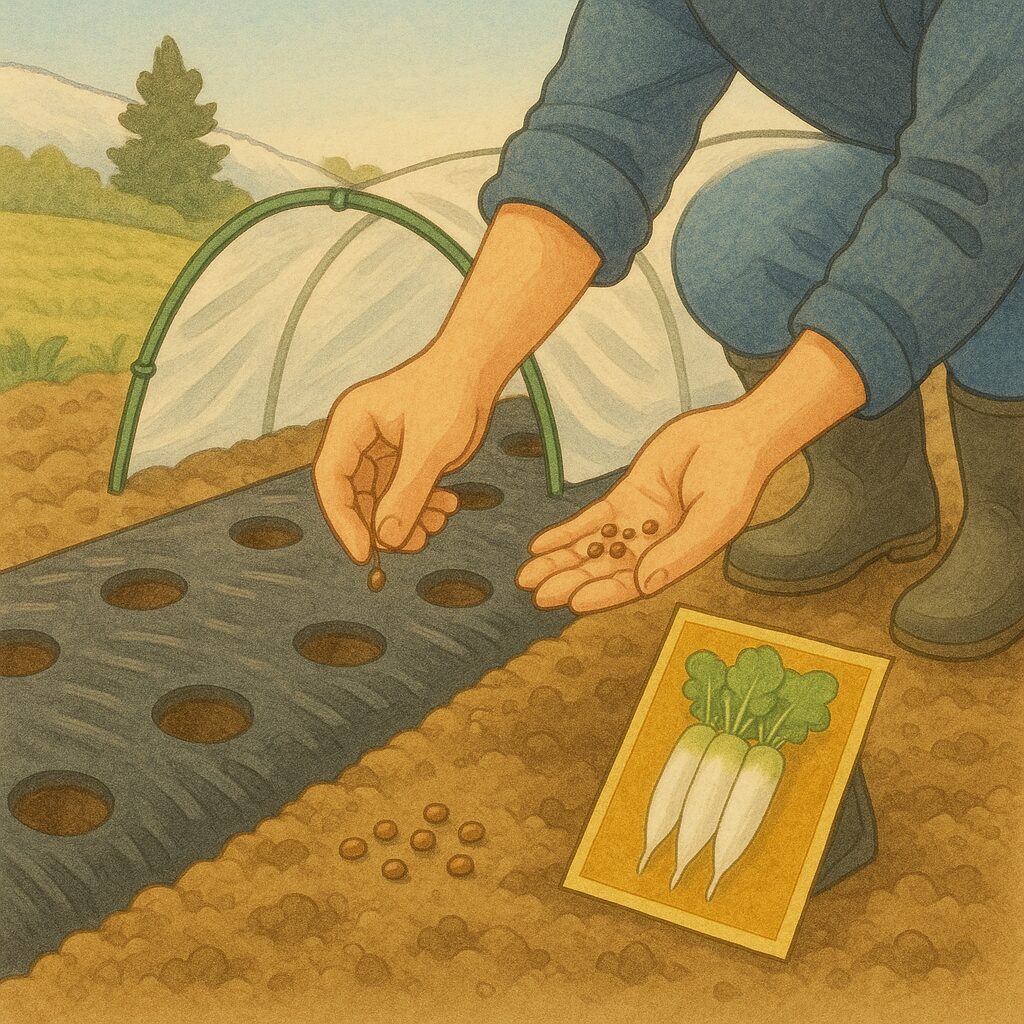

冬でも比較的暖かい地域では、2月に春大根の種まきを始めることも可能です。しかし、2月はまだ気温が低く、霜が降りる日もあるため、成功させるには保温対策が必須となります。

主な対策は、ビニールトンネルや不織布(ふしょくふ)の活用です。畑に畝(うね)を作った後、黒いビニールマルチで畝の表面を覆い、地温を上昇させます。その上で、弓状の支柱を立ててビニールや不織布をかける「トンネル栽培」を行うことで、冷たい風や霜から若い芽を守り、内部の温度を安定させることができます。

この方法のメリットは、発芽を促進し、初期生育を安定させられる点にあります。一方で、日中に晴れてトンネル内の温度が上がりすぎると、苗が弱ってしまう「高温障害」を起こす可能性があります。そのため、天気の良い日はトンネルの裾を少し開けて換気を行い、温度管理をすることが大切です。少し手間はかかりますが、これらの対策を講じることで、他の地域より一足早く春大根の栽培をスタートさせられます。

春の種まきはトウ立ちに注意が必要

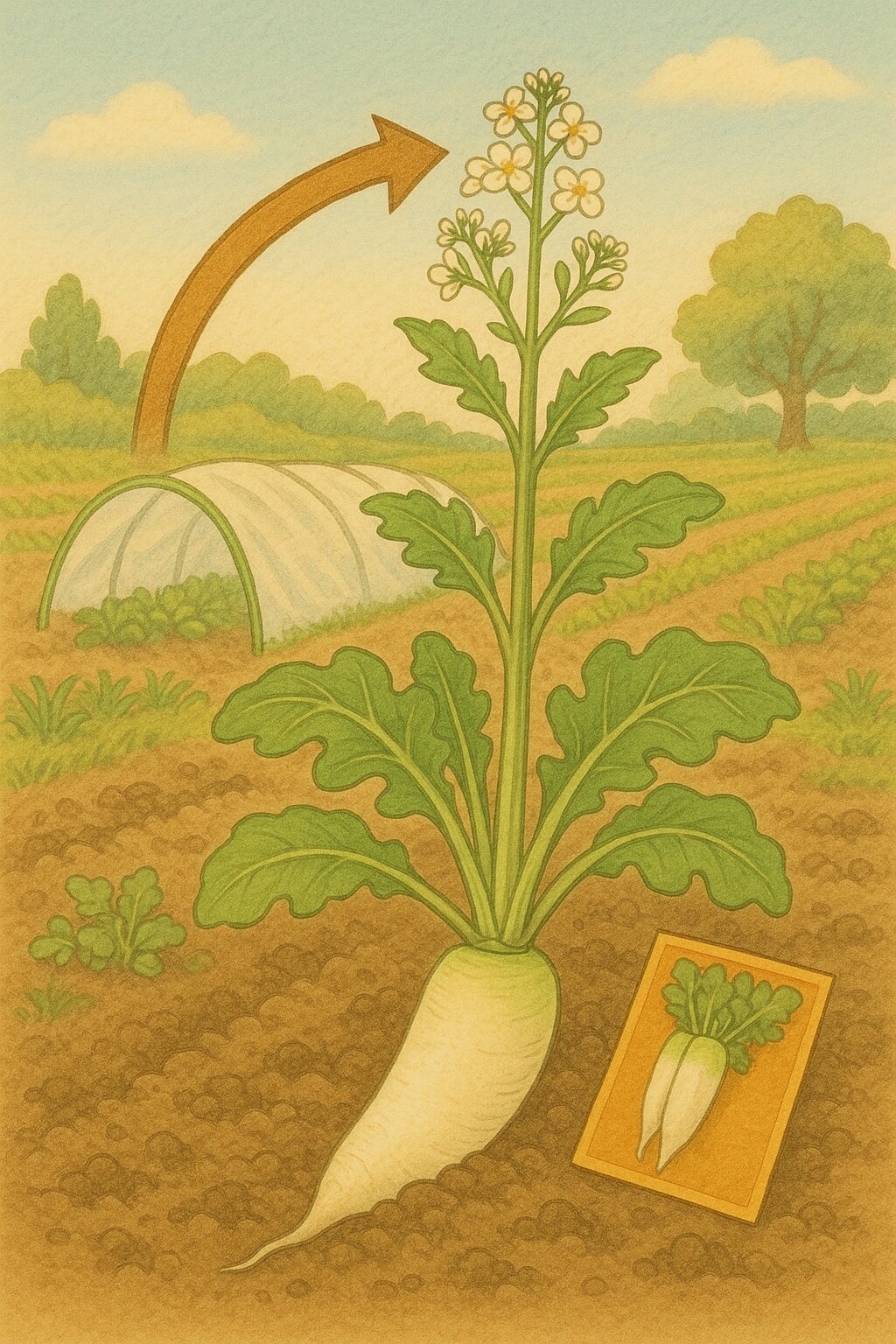

春に大根を栽培する際、最も注意すべき点が「トウ立ち」です。トウ立ちとは、植物が花を咲かせるために茎を伸ばす現象のことで、大根がトウ立ちすると、栄養が花や茎に集中してしまい、肝心の根が太らなくなります。結果として、根が硬くなったり、中に空洞ができる「ス入り」になったりして、食味が著しく低下します。

この現象が起こる主な理由は、大根が持つ「春化(しゅんか)」という性質にあります。大根は、生育初期に一定期間の低温に遭遇し、その後に日照時間が長くなると、「子孫を残さなければ」と判断して花芽を作ろうとします。春まきはまさにこの条件に当てはまりやすいため、秋まきに比べてトウ立ちのリスクが高くなるのです。

このリスクを避けるためには、トウ立ちしにくい「晩抽性(ばんちゅうせい)」や「抽苔安定(ちゅうたいあんてい)」と表記された品種を選ぶことが極めて効果的です。これらの品種は、低温に感応しにくく、花芽が作られにくいように改良されています。種袋の説明をよく確認し、春まきに適した品種を選ぶことが、春大根栽培の成功を大きく左右します。

具体的な春大根の種まき時期とは

春大根の種まき時期は、お住まいの地域の気候によって大きく異なります。早すぎると霜の被害や低温による生育不良のリスクがあり、遅すぎると気温の上昇によってトウ立ちや病害虫のリスクが高まるため、適切なタイミングを見極めることが求められます。

一般的に、桜(ソメイヨシノ)の開花予報が、種まき時期の一つの目安とされています。以下に、地域ごとの大まかな種まき時期の目安をまとめました。

秋まきが遅れて11月になった場合の対策

通常、秋大根の種まきは9月中旬頃までに終えるのが理想ですが、何らかの理由で11月にずれ込んでしまった場合でも、栽培を諦める必要はありません。ただし、成功させるためにはいくつかの条件と対策が求められます。

まず、栽培できるのは冬でも霜が降りにくく、比較的温暖な地域に限られます。寒冷地や一般地では、11月の種まきは生育期間中の低温により、収穫まで至らない可能性が非常に高いです。

栽培する上で最も重要なのは、品種選びです。低温に強く、冬の短い日照時間でも育つ「冬どり品種」や「晩生(おくて)品種」を選びましょう。これらの品種は寒さへの耐性があり、じっくりと成長する特徴があります。

さらに、2月の春まきと同様に、黒マルチやビニールトンネル、不織布のベタがけといった防寒対策は必須です。地温を確保し、冷たい風や霜から大根を守ることで、生育不良のリスクを軽減します。

ただし、11月に種まきをした場合、通常の時期に栽培したものと比べて根が小ぶりになる傾向があることは理解しておく必要があります。生育期間が短くなるため、大きく育つ前に収穫期を迎える可能性があるからです。

大根の種まきが遅れる際の栽培テクニック

-

発芽を左右する種まき後の水やり

-

遅れを取り戻す早生品種の選び方

-

育苗で初期生育をスピードアップ

-

不織布やトンネルを使った防寒対策

-

追肥と土寄せで生育をサポートする

-

総括:大根の種まきが遅れる時の要点

発芽を左右する種まき後の水やり

種まき後の水やりは、大根栽培の最初の関門であり、その後の生育を大きく左右する作業です。特に、発芽までと発芽後で、適切な水の管理方法が異なります。

発芽までの水やり

大根の種は、発芽するために十分な水分を必要とします。そのため、種をまいた後は、土の表面が乾かないように注意深く観察し、乾いていたらこまめに水を与えます。このとき、水の勢いが強いと種が流れてしまう恐れがあるため、ハス口が細かいジョウロを使い、優しく、たっぷりと水やりをしてください。土が乾燥しやすい時期や場所では、畝の上に湿らせた新聞紙や不織布をかけておくと、水分の蒸発を防ぎ、発芽を助ける効果が期待できます。

発芽後の水やり

無事に発芽した後は、一転して水のやりすぎに注意が必要です。この段階で土が常に湿っている過湿状態になると、根が呼吸できずに傷んだり、病気の原因となる「根腐れ」を起こしやすくなります。発芽後の水やりは、「土の表面が乾いたら、鉢底や畝の下まで水が届くようにたっぷりと与える」のが基本です。メリハリのある水やりを心がけることで、大根は地中深くまで水を求めて根を伸ばし、丈夫に育ちます。

遅れを取り戻す早生品種の選び方

種まきが遅れてしまった場合に、非常に有効な対策となるのが「早生(わせ)品種」を選ぶことです。早生品種とは、一般的な品種(中生品種や晩生品種)に比べて生育期間が短く、早く収穫できる特徴を持つ大根を指します。

その最大のメリットは、生育期間が短いことです。例えば、通常は種まきから収穫まで70~90日かかるところを、早生品種であれば50~60日程度で収穫できるものもあります。このため、種まきが遅れても、本格的な冬の寒さが到来する前や、春先の気温が上がりすぎる前に収穫を終えることが可能となり、生育不良のリスクを回避しやすくなります。

代表的な早生品種には、「耐病総太り(たいびょうそうぶとり)」や「三太郎(さんたろう)」、「ベターリッチ」などがあります。これらは病気に強い性質を併せ持つことも多く、初心者でも比較的育てやすいのが魅力です。

ただし、注意点として、早生品種は早く育つ分、長期間の保存には向かない傾向があります。収穫後はみずみずしさが失われやすいため、早めに消費するのがお勧めです。

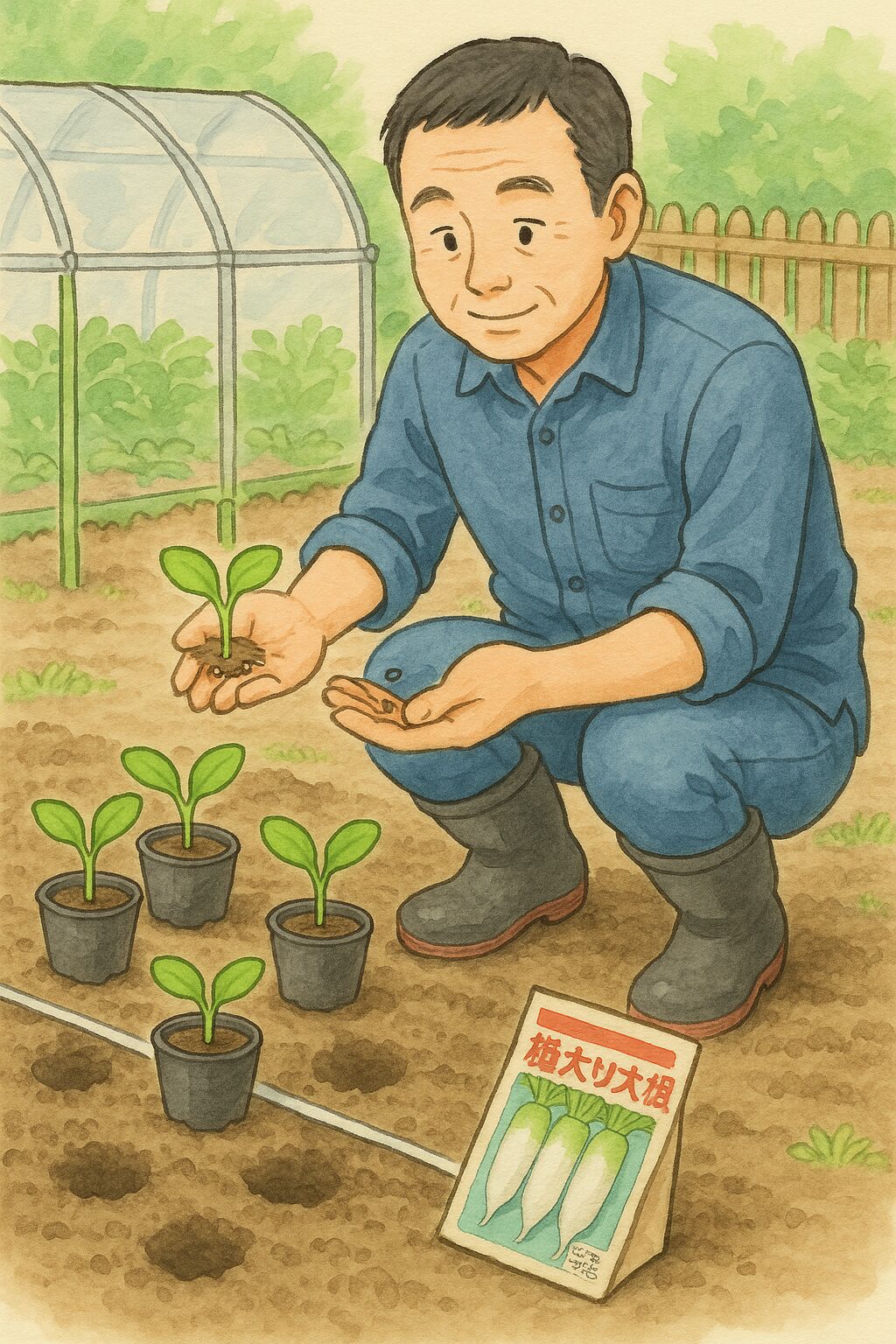

育苗で初期生育をスピードアップ

大根は畑に直接種をまく「直播き(じかまき)」が一般的ですが、種まきの遅れを挽回するテクニックとして「育苗(いくびょう)」という方法があります。これは、育苗ポットなどを使ってある程度の大きさまで苗を育ててから畑に植え付ける方法で、初期生育を加速させる効果が期待できます。

育苗のメリットは、室内やビニールハウスなど、温度が安定した環境で発芽させられる点にあります。これにより、畑の厳しい環境に左右されずに発芽率を高め、寒さや害虫の被害から若い苗を守ることができます。結果として、畑に植え付けた後の成長がスムーズに進み、収穫までの期間を短縮することにつながります。

一方で、育苗には注意も必要です。大根は地中深くに真っすぐ伸びる「直根性(ちょっこんせい)」の野菜です。そのため、育苗ポットの中で根が窮屈になって渦を巻く「根巻き」を起こすと、畑に植え替えた後に根がうまく伸びず、形が歪む原因になります。これを防ぐためには、深さのある育苗ポットを使用し、本葉が2~3枚開いた若い段階で、根を傷つけないように慎重に畑へ定植することが大切です。

不織布やトンネルを使った防寒対策

種まきが遅れ、栽培期間が寒い時期にかかる場合、徹底した防寒対策が生育の成否を分けます。低温や霜は、大根の成長を著しく妨げ、品質低下の直接的な原因となるため、これらから苗を守る工夫が求められます。

不織布のベタがけ

最も手軽で効果的なのが、不織布を直接畝にかける「ベタがけ」です。不織布は通気性と保温性を兼ね備えており、適度な湿度を保ちながら、霜や冷たい風から大根の葉を守ります。軽いので、成長する大根の葉が持ち上げてくれるため、支柱なしで手軽に利用できます。

ビニールトンネル

より高い保温効果を求めるなら、「ビニールトンネル」が有効です。弓状の支柱を畝にさし、ビニールシートで覆うことで、簡易的な温室のような状態を作り出します。特に寒さが厳しい地域や、冬場の栽培には非常に効果的です。ただし、不織布と違って通気性がないため、晴れた日には内部の温度が急上昇します。高温による障害を防ぐため、日中はトンネルの裾を開けて換気する作業が不可欠です。

これらの対策を講じることで、厳しい寒さの中でも大根の生育環境を良好に保ち、しっかりとした収穫を目指すことができます。

追肥と土寄せで生育を助ける

良質で大きな大根を育てるためには、生育の途中で栄養を補給する「追肥(ついひ)」と、根元を保護する「土寄せ(つちよせ)」という2つの管理作業が欠かせません。

追肥のタイミングと方法

追肥は、大根の成長段階に合わせて2回行うのが理想的です。 1回目の追肥は、間引きが終わって本葉が5~6枚になった頃です。この時期は葉が大きく成長する大切な時期なので、化成肥料などを株元から少し離れた場所にまき、土と軽く混ぜ合わせます。 2回目の追肥は、根が太り始め、土の表面から根の肩の部分が見え始めた頃に行います。この追肥は、根の肥大を直接的に促進する重要な役割を果たします。

土寄せの効果とタイミング

土寄せは、追肥と同時に行うと効率的です。成長する大根の根元に、周囲の土を寄せてかぶせる作業です。これには複数の目的があります。一つは、地上に露出した根の肩の部分が日光に当たって緑色になる「青首」を防ぐことです。また、株元をしっかり固定して、風による倒伏を防ぐ効果もあります。さらに、冬場の栽培では、土を寄せることで根を寒さから守る保温効果も期待できます。

これらの丁寧な管理作業が、最終的な収穫物の質を大きく向上させます。

総括:大根の種まきが遅れる時の要点

この記事では、大根の種まきが遅れた場合の対策と、成功に導くための栽培ポイントを解説しました。最後に、重要な要点をまとめます。

-

大根の種まきは春と秋の年2回が基本

-

秋まきは8月下旬から9月、春まきは3月から4月が一般的な適期

-

生育に適した気温は15℃から20℃

-

種まきが遅れると生育期間が短くなり小ぶりになる傾向がある

-

春まきはトウ立ちのリスクがあるため晩抽性の品種を選ぶ

-

2月の種まきはトンネルなどの保温対策が必須

-

11月の種まきは温暖地で冬どり品種を選び防寒対策を徹底する

-

遅れを挽回するには生育期間の短い早生品種が有効

-

ポットで苗を育てる育苗は初期生育を早める効果がある

-

発芽までは土を乾かさず、発芽後は過湿に注意する

-

不織布やビニールトンネルは有効な防寒対策

-

1回目の追肥は本葉5~6枚の頃が目安

-

2回目の追肥は根の肥大が始まった頃に行う

-

土寄せは根の緑化や倒伏を防ぎ保温効果もある

-

諦めずに適切な対策を講じれば美味しい大根は収穫できる