らっきょう栽培を2年越しで行うことに興味をお持ちではありませんか。植えっぱなしで収穫量を増やせるこの方法は、家庭菜園の楽しみを一層深めてくれます。しかし、らっきょう栽培を2年かけて成功させるには、知っておくべきメリットとデメリットが存在します。

最適な植え付けのタイミングを見極め、分球を促すための丁寧な土づくり、そして成長段階に合わせた肥料の管理や日々の水やりが鍵となります。また、多くの方が心配される連作障害のリスクや、収穫したらっきょうが何年もつのかという保存方法に関する疑問もあるでしょう。

この記事では、これらのポイントを一つひとつ丁寧に解き明かし、初心者から経験者まで、誰もが2年栽培を成功に導くための実践的な知識とコツを網羅的に解説します。

ポイント

-

2年栽培のメリット・デメリットと基本的な知識

-

植え付けから収穫までの具体的な栽培手順

-

連作障害や病害虫を避けるための管理方法

-

収穫後のらっきょうを長く楽しむための保存術

らっきょう栽培 2年の基本と特徴

ここでは、らっきょうを2年かけて栽培する際の基本的な知識と特徴について解説します。

-

知っておきたいメリットとデメリット

-

最適な植え付け時期はいつ?

-

収穫できる小球と大球の使い分け

-

知っておくべき連作障害のリスク

-

収穫後は何年もつ?正しい保存方法

知っておきたいメリットとデメリット

らっきょうを2年かけて栽培する方法には、魅力的な利点がある一方で、考慮すべき点もいくつか存在します。栽培を始める前に、これらのメリットとデメリットを理解しておくことが、後悔しないための第一歩です。

2年栽培のメリット

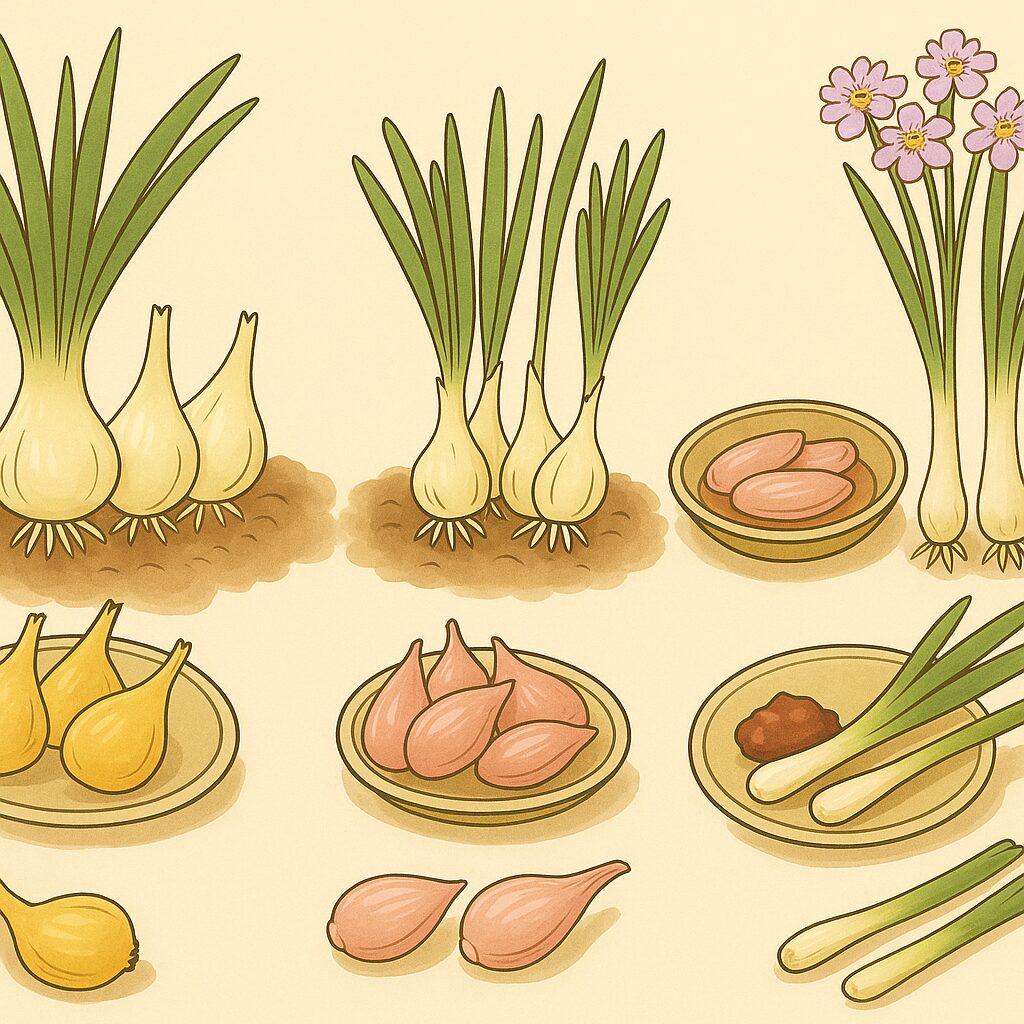

最大のメリットは、収穫量の増加です。1年で収穫せずに植えっぱなしにすることで、一つの種球から分球が進み、収穫できる球の数が格段に増えます。手間をかけて一度に多くのらっきょうを収穫したい方には適した方法と考えられます。 また、2年目の初夏には、可憐な薄紫色の花が咲きます。野菜としての収穫だけでなく、観賞用として花壇を彩る楽しみも得られるのは、2年栽培ならではの魅力です。

2年栽培のデメリット

一方、デメリットとしては、球が小ぶりになる傾向がある点が挙げられます。分球が進む分、一つひとつの球に供給される養分が分散されるため、1年目で収穫するような大粒のらっきょうは期待しにくいです。大きな球で食べ応えを楽しみたい場合には不向きかもしれません。 さらに、栽培期間が2年に及ぶため、その間は畑やプランターのスペースを占有し続けます。他の作物を育てたい場合の計画に影響が出る可能性も考慮しなくてはなりません。栽培期間が長い分、雑草の管理や病害虫への注意も長期間にわたって必要となり、管理の手間が増える点も念頭に置いておきましょう。

このように、2年栽培は収穫量と管理の手間のバランス、そしてどのようならっきょうを収穫したいのかを考えた上で選択することが大切です。

最適な植え付け時期はいつ?

らっきょう栽培の成否を分ける最初の重要なポイントが、植え付けの時期です。らっきょうの植え付けに最も適した時期は、一般的に8月下旬から9月中旬とされています。

この時期に植え付けることで、らっきょうは本格的な冬が来る前に、土の中でしっかりと根を張り、生育の基盤を築くことができます。夏の厳しい暑さが和らぎ、適度な気温と地温が保たれるこの期間は、苗の活着を促し、その後の順調な成長につながります。

もし植え付けが早すぎると、残暑の影響で苗が弱ったり、病気にかかりやすくなったりする恐れがあります。逆に、植え付けが遅すぎると、冬の寒さで根が十分に張れず、春からの生育が遅れてしまいます。結果として、球の肥大が不十分になり、収穫量の減少や品質の低下を招くことになりかねません。

したがって、お住まいの地域の気候を考慮しつつも、この8月下旬から9月中旬という最適なタイミングを逃さないように計画を立てることが、豊かな収穫への第一歩となります。

収穫できる小球と大球の使い分け

らっきょうは栽培年数によって収穫できる球の大きさが異なり、それぞれに特徴と適した用途があります。1年目で収穫すると大球に、2年栽培すると小球になるのが一般的で、これを理解して使い分けることで、らっきょうをより一層楽しめます。

大球は、1年目の早い時期に収穫されたもので、みずみずしく、シャキシャキとした歯ごたえが特徴です。球そのものが持つ風味や食感を活かせるため、天ぷらや炒め物、肉料理の付け合わせなど、食材として主役級の活躍が期待できます。

一方、2年栽培で収穫される小球は、「花らっきょう」とも呼ばれます。分球によって数は増えますが、一球一球は小ぶりで身が締まっています。香りが強く、漬け込んでも歯切れの良さが失われにくいため、甘酢漬けや醤油漬けといった漬物、あるいは薬味として最適です。

さらに、らっきょうは非常に早い時期、3月から4月頃に若採りすることも可能です。これは「エシャレット」や「エシャロット」として知られ、らっきょう特有の辛味が少なく、さっぱりとした風味と柔らかな食感を生で楽しめます。味噌をつけてそのまま食べたり、サラダのアクセントにしたりするのがおすすめです。

知っておくべき連作障害のリスク

連作障害とは、同じ場所で同じ科の作物を続けて栽培することにより、土壌の栄養バランスが崩れたり、特定の病原菌や害虫が増えたりして、作物の生育が悪くなる現象です。らっきょうは、ユリ科(またはヒガンバナ科ネギ亜科)に分類され、連作障害が比較的出にくい作物とは言われていますが、油断は禁物です。

特に注意が必要なのは、らっきょうを栽培した後に、同じネギ属の作物を植えるケースです。長ネギ、タマネギ、ニラ、ニンニクなどは、らっきょうと同じような栄養素を土壌から吸収し、また共通の病害虫に侵されやすいため、連作障害のリスクが高まります。

このリスクを避けるための最も基本的な対策は、輪作(ローテーション)を実践することです。らっきょうを栽培した畑では、その後1〜2年はネギ属以外の作物、例えばマメ科やアブラナ科の野菜などを育てるようにしましょう。これにより、土壌環境がリセットされ、特定の養分が枯渇したり、病原菌が蔓延したりするのを防げます。

もし、どうしても同じ場所で栽培を続けたい場合は、土壌改良を徹底することが求められます。完熟堆肥や腐葉土などの有機物をたっぷりとすき込み、土壌の微生物の多様性を高めることが有効です。また、市販の土壌改良材や消毒剤を使用するのも一つの方法です。これらの工夫を取り入れることで、連作障害のリスクを最小限に抑え、安定した栽培を目指せます。

収穫後は何年もつ?正しい保存方法

丹精込めて育てたらっきょうは、適切な方法で保存すれば長期間楽しむことができます。保存期間は方法によって大きく異なるため、用途に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。

常温保存

収穫したばかりの生のらっきょうは、土を軽く落としてから、風通しの良い冷暗所で保存します。ネットなどに入れて吊るしておくと、湿気がこもりにくく、カビの発生を防げます。この方法であれば、1年程度の保存が可能です。ただし、夏場の高温多湿な環境は腐敗の原因となるため、注意が必要です。

冷蔵保存

最も一般的なのが、甘酢漬けなどにしてからの冷蔵保存です。自家製のらっきょう漬けは、清潔な密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存することで品質を長く保てます。適切に作られたものであれば、2〜3年は美味しく食べられ、環境によっては最大で5年程度もつとされています。保存中は、雑菌が入らないように清潔な箸やスプーンで取り出すように心がけましょう。

冷凍保存

生のらっきょうを冷凍保存することはあまり推奨されません。解凍時に水分が出てしまい、特有のシャキシャキとした食感が損なわれがちだからです。もし冷凍する場合は、皮をむいてきれいに洗い、水気をよく拭き取ってから、使う分量ごとに小分けにして密閉袋に入れましょう。漬ける前の下処理として短期間保存する、といった用途に限られます。

いずれの方法を選ぶにしても、らっきょうの品質をできるだけ落とさずに長く楽しむためには、保存環境を適切に保つことが何よりも重要になります。

成功させる!らっきょう栽培 2年のコツ

ここからは、らっきょうの2年栽培を成功に導くための、より具体的な実践のコツを解説していきます。

-

分球を促すための土づくり

-

成長を左右する肥料の与え方

-

植えっぱなしでの水やりの頻度

-

健康に育てるための病害虫対策

-

2年物の収穫時期と注意点

分球を促すための土づくり

らっきょうの2年栽培で多くの球を収穫するためには、分球を促す環境、つまり水はけと通気性の良い土壌を準備することが不可欠です。らっきょうは過湿を嫌うため、水はけの悪い土では根腐れを起こしやすく、分球も進みません。

基本的な土の配合

プランターで栽培する場合、理想的な土を作るための一つの目安として、赤玉土(小粒)6:バーミキュライト3:川砂1の割合で混ぜ合わせる方法があります。これにより、水はけと通気性を確保しつつ、適度な保水性も保つことができます。畑で栽培する場合は、砂質の土壌が理想ですが、粘土質の畑では腐葉土や川砂を多めにすき込んで土壌改良を行いましょう。

pHの調整

らっきょうは、pH6.0〜6.5の弱酸性の土壌を好みます。日本の土壌は酸性に傾きがちなので、植え付けの2週間ほど前に、苦土石灰を1㎡あたり100g〜150g程度まいてよく耕し、酸度を調整しておきます。

元肥を施す

土壌の酸度調整と同時に、元肥(もとごえ)も施しておきましょう。植え付けの1〜2週間前に、1㎡あたり完熟堆肥を約2kg、化成肥料(窒素-リン酸-カリが8-8-8など)を約100gすき込みます。これにより、初期生育に必要な栄養を土壌に蓄えることができます。

これらの土づくりを丁寧に行うことで、らっきょうの根が健やかに伸び、活発な分球が促される良好な土壌環境が整います。

成長を左右する肥料の与え方

らっきょうの生育を助け、質の良い球を育てるためには、肥料を適切な時期に適切な量だけ与えることが肝心です。肥料が多すぎても少なすぎても生育に悪影響を及ぼすため、計画的な施肥が求められます。

元肥(もとごえ)

前述の通り、植え付け前に土づくりを行う際に、堆肥や化成肥料を元肥として土に混ぜ込んでおきます。これが、らっきょうの初期生育を支える重要な栄養源となります。

追肥(ついひ)

植え付け後、生育の様子を見ながら追肥を行います。最初の追肥は、植え付けから約1か月後、芽が出て葉が伸び始めた頃が目安です。その後は、基本的に1か月に1回のペースで追肥を続けます。1回あたりの量は、1㎡あたり化成肥料を30g程度が目安です。

ただし、らっきょうの生育が緩やかになる真冬(12月〜2月頃)は、追肥を一旦中断します。この時期に肥料を与えても根が吸収しきれず、肥料過多になる可能性があるためです。春になり、再び暖かくなって生育が活発になったら追肥を再開しましょう。

追肥の後は、株元に軽く土寄せをすると、肥料が雨で流されるのを防ぎ、根元を安定させる効果があります。また、肥料の与えすぎは、球が腐りやすくなったり、病気にかかりやすくなったりする原因になるため、規定の量を守ることが大切です。有機栽培を行いたい場合は、鶏ふんや油かす、草木灰などを利用するのも良い方法です。

植えっぱなしでの水やりの頻度

らっきょうは乾燥に比較的強い作物であり、過剰な水分を嫌います。そのため、水やりの頻度は栽培環境によって大きく異なり、適切な管理が健康な生育の鍵となります。

地植えの場合

畑などで地植えしている場合、基本的には自然の降雨に任せて問題ありません。根が深く張るため、土壌の水分を効率よく吸収できます。ただし、真夏の高温期に何週間も雨が降らず、土がカラカラに乾ききっているような場合は、朝方や夕方の涼しい時間帯にたっぷりと水を与えましょう。

プランター栽培の場合

プランターやコンテナでの栽培は、地植えに比べて土が非常に乾きやすいのが特徴です。そのため、定期的な水やりが必要になります。水やりのタイミングは、「土の表面が白っぽく乾いたら」が目安です。乾いているのを確認したら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えてください。 特に夏場は乾燥が進みやすいため、毎日、あるいは朝夕の2回水やりが必要になることもあります。

いずれの栽培方法でも、常に土がジメジメと湿っている状態は避けるべきです。水を与えすぎると根が呼吸できなくなり、根腐れを引き起こして株全体が枯れてしまう原因になります。適度な乾燥と湿潤を繰り返すメリハリのある水やりを心がけることで、らっきょうは丈夫に育ちます。

健康に育てるための病害虫対策

らっきょうは比較的病害虫に強い野菜ですが、それでもいくつかの病気や害虫には注意が必要です。予防を基本とし、発生した場合は迅速に対処することが、健康な栽培を維持する上で大切です。

注意すべき主な病気

-

さび病: 葉にオレンジ色の小さな斑点が現れ、やがて広がります。風通しが悪いと発生しやすくなります。

-

灰色かび病: 低温多湿の時期に発生しやすく、葉や茎が灰色のカビで覆われます。

-

うどんこ病: 葉の表面に白い粉を吹いたようなカビが生えます。

これらの病気の予防策として最も効果的なのは、株間を十分に取って植え付け、風通しと日当たりを良くすることです。また、水のやりすぎによる過湿を避け、土壌の水はけを良くしておくことも重要です。病気が発生した葉は、見つけ次第すぐに取り除き、圃場の外で処分して蔓延を防ぎましょう。

注意すべき主な害虫

-

アザミウマ(スリップス): 体長1〜2mmの非常に小さな害虫で、葉の汁を吸います。吸われた跡は白っぽく変色します。

-

ハダニ: 高温乾燥時に発生しやすく、葉裏に寄生して汁を吸います。葉の色がかすれたようになります。

-

ヨトウムシ: 夜間に活動する蛾の幼虫で、葉を食害します。昼間は株元や土の中に隠れています。

害虫は、見つけ次第すぐに手で取り除くのが基本です。大量に発生してしまった場合は、家庭菜園用の適用のある農薬を使用することも検討しますが、使用の際は説明書をよく読み、用法・用量を必ず守ってください。日頃から株の様子をよく観察し、異常を早期に発見することが、被害を最小限に食い止めるための最善策となります。

2年物の収穫時期と注意点

2年かけてじっくりと育てたらっきょうは、適切なタイミングで丁寧に収穫することが、その後の品質を保つ上で非常に重要です。

収穫のタイミング

2年物らっきょうの収穫時期は、6月中旬から7月上旬が目安です。具体的なサインとしては、地上部の葉の大部分が黄色く枯れ始め、自然に倒れてきた頃が適期です。収穫が早すぎると球の締まりが不十分に、遅すぎると土の中で球が傷んだり、味が落ちたりする可能性があるため、このサインを見逃さないようにしましょう。

収穫方法と注意点

収穫する際は、晴れた日が2〜3日続いた後、土が乾いているタイミングを選ぶのが理想です。土が湿っていると、球に土が付着しやすく、その後の乾燥や保存が難しくなります。

-

まず、スコップや鍬(くわ)を使い、株の周囲に少し離れた場所から差し込み、土をほぐしながら株全体をゆっくりと持ち上げます。

-

いきなり葉を掴んで引き抜こうとすると、途中で茎が切れたり、球が土の中に残ってしまったりすることがあるため、必ず土ごと持ち上げるようにしてください。

-

掘り上げたらっきょうは、株を逆さにして軽く振るい、根についている土を優しく落とします。球を傷つけないよう、地面に強く叩きつけたりしないように注意が必要です。

収穫後の処理

収穫したらっきょうは、根と葉を切り落とし、薄皮を1〜2枚残した状態で、風通しの良い日陰で1日ほど乾燥させます。このひと手間を加えることで、保存性が高まります。2年物は分球して小さな球がたくさんついているので、一つひとつ丁寧に分けながら作業を進めると良いでしょう。

ポイントを押さえてらっきょう栽培 2年を楽しもう

この記事では、らっきょうを2年かけて栽培する方法について解説しました。最後に、成功のための重要なポイントをまとめます。

-

2年栽培は収穫量が増えるのが最大のメリット

-

一方で球は小ぶりになる傾向がある

-

2年目の初夏には薄紫色の可憐な花が咲く

-

植え付けの最適期は8月下旬から9月中旬

-

植え付けが早すぎても遅すぎても生育に影響が出る

-

水はけと通気性の良い弱酸性の土壌を準備する

-

元肥をしっかり施し、追肥は生育期に月1回が目安

-

生育が止まる真冬の追肥は控える

-

地植えの水やりは基本的に不要、プランターは土が乾いたら行う

-

水の与えすぎによる根腐れには十分注意する

-

連作障害を避けるためネギ属の野菜との連作はしない

-

風通しを良くして病気を予防し、害虫は早期発見が大切

-

収穫は6月中旬から7月上旬、葉が枯れてきた頃がサイン

-

収穫時は球を傷つけないよう丁寧に掘り上げる

-

用途に応じて1年物の大球と2年物の小球を使い分ける

-

らっきょう漬けにすれば冷蔵で長期間保存が可能