「ユキノシタ 植えてはいけない」と検索してこのページにたどり着いた方は、風水的な理由や育てる際の注意点が気になっているのではないでしょうか。ユキノシタは、可憐な花と丈夫さから人気の植物ですが、風水の観点では「凶木」とされ、植える場所によっては運気を下げるといわれています。また、見た目が似た植物との見分け方や、知らずに毒草と混同してしまうリスクもあるため、しっかりとした知識が必要です。

「ユキノシタ 植えてはいけない」と検索してこのページにたどり着いた方は、風水的な理由や育てる際の注意点が気になっているのではないでしょうか。ユキノシタは、可憐な花と丈夫さから人気の植物ですが、風水の観点では「凶木」とされ、植える場所によっては運気を下げるといわれています。また、見た目が似た植物との見分け方や、知らずに毒草と混同してしまうリスクもあるため、しっかりとした知識が必要です。

この記事では、ユキノシタを「植えてはいけない」とされる理由を中心に、その育て方や増やし方、水耕栽培での楽しみ方まで、幅広くわかりやすく解説していきます。育てるかどうか迷っている方も、この記事を参考に判断材料を得てください。

ポイント

-

ユキノシタが風水で「凶木」とされる理由

-

庭に植えると起こりやすいトラブルの内容

-

正しい育て方や増やし方のポイント

-

類似植物との見分け方と食用時の注意点

ユキノシタ 植えてはいけない理由とは

風水で「凶木」とされる理由

ユキノシタは、風水の観点から「凶木(きょうぼく)」に分類されることがあります。この「凶木」とは、良い気の流れを妨げる存在とされる植物のことで、家の運気や住人の健康に悪影響を及ぼすと考えられています。

ユキノシタは、風水の観点から「凶木(きょうぼく)」に分類されることがあります。この「凶木」とは、良い気の流れを妨げる存在とされる植物のことで、家の運気や住人の健康に悪影響を及ぼすと考えられています。

ユキノシタは、日陰や湿気の多い場所を好む性質を持ち、これが風水で「陰の気」を引き寄せやすいとされる理由のひとつです。風通しが悪く、じめじめした場所に繁殖しやすいため、家全体の「気」の流れが滞りやすくなり、居住空間のエネルギーが停滞する恐れがあるとされます。

さらに、ユキノシタは地面を這うようにランナーを伸ばして広がるため、気の通り道を塞いでしまうというイメージを持たれやすい植物です。これが、「気を遮る=凶木」とされる理由につながっています。

そのため、風水を気にする方は、ユキノシタを室内や庭に取り入れる際には配置場所に注意を払い、他の陽の気を持つ植物と組み合わせるなどしてバランスを取る工夫が必要です。

陰の気を呼び込み運気を下げる

ユキノシタは、陰の気を強く持つ植物とされており、それが家の運気に影響すると信じられています。この「陰の気」とは、湿気や冷たさ、暗さといったネガティブなエネルギーの象徴です。

この植物は、直射日光の当たらない半日陰の湿った環境を好むため、育てる場所が必然的に薄暗くなります。その環境が、自然と陰の気を溜め込む空間を作り出してしまうのです。

特に玄関や庭など、家の気の入り口となる場所にユキノシタを植えてしまうと、陰の気が家全体に入り込みやすくなり、活気を奪ってしまう可能性があります。気の流れが滞ることで、仕事運や家庭運、健康運が下がるといった懸念も持たれています。

風水においては「気の流れ=運気の流れ」とされるため、陰の気を招く植物の扱いには注意が必要です。もし育てるのであれば、バランスを保つよう他の植物との組み合わせや、設置場所を工夫することが推奨されます。

ナメクジなどによる食害のリスク

ユキノシタは、特に新芽やつぼみが柔らかく、害虫にとって格好のエサとなります。特に湿った場所を好む性質から、ナメクジやダンゴムシが集まりやすく、食害のリスクが高まります。

ユキノシタは、特に新芽やつぼみが柔らかく、害虫にとって格好のエサとなります。特に湿った場所を好む性質から、ナメクジやダンゴムシが集まりやすく、食害のリスクが高まります。

これらの害虫は夜間に活動することが多く、朝になってから葉や茎が食べられていたことに気づくケースも少なくありません。被害が進むと、植物全体の見た目が悪くなるだけでなく、成長にも悪影響を及ぼします。

また、ナメクジは単に植物を食べるだけでなく、ウイルスや菌を媒介することもあり、ユキノシタ以外の植物にも影響を及ぼす可能性があります。

食害を防ぐためには、鉢の周囲を清潔に保ち、落ち葉などの虫が隠れやすい場所を取り除くことが基本です。また、夜間にナメクジ対策用のトラップや忌避剤を使うのも有効です。自然な対策としては、コーヒーの出がらしや卵の殻を土に撒くなども害虫予防に役立ちます。

ユキノシタ 植えてはいけない時の判断基準

ユキノシタの育て方と注意点

ユキノシタは丈夫で育てやすい多年草ですが、適切な環境と管理が必要です。最も重要なのは「半日陰の湿った場所」を選ぶことです。直射日光に長時間当たると葉焼けを起こしやすく、逆に乾燥しすぎると成長が止まることがあります。

ユキノシタは丈夫で育てやすい多年草ですが、適切な環境と管理が必要です。最も重要なのは「半日陰の湿った場所」を選ぶことです。直射日光に長時間当たると葉焼けを起こしやすく、逆に乾燥しすぎると成長が止まることがあります。

水やりは「土の表面が乾いたらたっぷりと」が基本。特に鉢植えの場合は乾燥が早いので、こまめなチェックが必要です。逆に水のやりすぎは根腐れの原因になるため、水はけのよい用土を使うことが大切です。

肥料はそれほど必要ありませんが、植え付け時に緩効性肥料を土に混ぜ込んでおくと元気に育ちます。追肥は控えめで問題ありません。

また、ユキノシタはランナーを伸ばして自然に増えていく性質がありますが、放置すると株が混み合い、風通しが悪くなるので、適宜ランナーを間引いたり、株分けを行って整えることも育成のポイントです。

こうした管理をすることで、病害虫の発生も防ぎやすくなり、美しい葉や花を長く楽しむことができます。育てる場所と環境を整えることが、ユキノシタを健康に育てるコツです。

見分け方を知って類似種と区別する

ユキノシタは他の山野草と姿形が似ており、見分けが難しいことがあります。特に混同されやすいのが、ダイモンジソウやハルユキノシタといった同じユキノシタ科の植物です。それぞれの特徴を知っておくと、誤った管理や食用を避けることができます。

ユキノシタの花は特徴的で、上部3枚の花びらには赤い斑点が見られ、下の2枚は大きく広がっています。葉には白や黄色の斑点が葉脈に沿って入り、切れ込みが深いのが特徴です。

対してハルユキノシタは、同じような葉の形をしていますが、葉の裏が赤く、花の斑点は黄色。葉の切れ込みも浅く、色合いも全体的に緑が強めです。

ダイモンジソウは、「大」の字に似た花びらの形が由来で、花の配置や形がやや異なります。細かな違いに注目すれば、区別がしやすくなります。

見分けがつきにくい場合は、花の咲く季節を待ってから判断するのも一つの方法です。花の形状や色は、類似種と見分けるうえで非常に重要なポイントとなります。

似た毒草と混同しやすい植物とは

ユキノシタは食用や薬草として利用されることがありますが、似た見た目の毒草と誤って扱うと健康被害につながる可能性があります。特に山野草は見た目が似ているものが多く、十分な注意が必要です。

ユキノシタは食用や薬草として利用されることがありますが、似た見た目の毒草と誤って扱うと健康被害につながる可能性があります。特に山野草は見た目が似ているものが多く、十分な注意が必要です。

たとえば、ドクゼリやトリカブトなどの有毒植物は、葉の形が一部の山菜と似ていることがあり、採集経験の浅い人には区別が難しいケースがあります。ユキノシタそのものに強い毒性はありませんが、体質によっては嘔吐や下痢などの症状が出ることがあるため、慎重に扱うべきです。

また、ユキノシタのように湿った場所で育つ植物には、毒性を持つ種類も多く含まれます。見た目だけで判断せず、花の構造や生育環境、香りなども含めて観察することが重要です。

間違って食べてしまうことを防ぐためには、食用として知られている植物のみを採取・栽培するようにし、見慣れないものは無理に触れないという姿勢が大切です。

ユキノシタの増やし方と管理方法

ユキノシタは、初心者でも比較的簡単に増やすことができる植物です。最もポピュラーな方法はランナー(茎のように地面を這って伸びる部分)を使った株分けです。ランナーの先にできた子株が土に触れて根を張ったら、その部分を切り離すことで独立させることができます。

この他にも、挿し木や葉挿しといった増やし方もあります。挿し木は茎を2~3節に切って湿らせた土に挿し、日陰で管理することで発根します。葉挿しの場合は、健康な葉を土に押し当て、同じく日陰で湿度を保つことがポイントです。

増やした株の管理では、風通しを確保し、過湿にならないよう注意しましょう。特に鉢植えの場合は、定期的に植え替えを行うことで根詰まりを防ぎ、元気な状態を維持できます。

また、成長期にはランナーがどんどん伸びるため、必要に応じて剪定を行い、株の形を整えると見た目も美しくなります。手間は少なめですが、適切なタイミングでの手入れが健康な育成につながります。

水耕栽培でも育てられるのか?

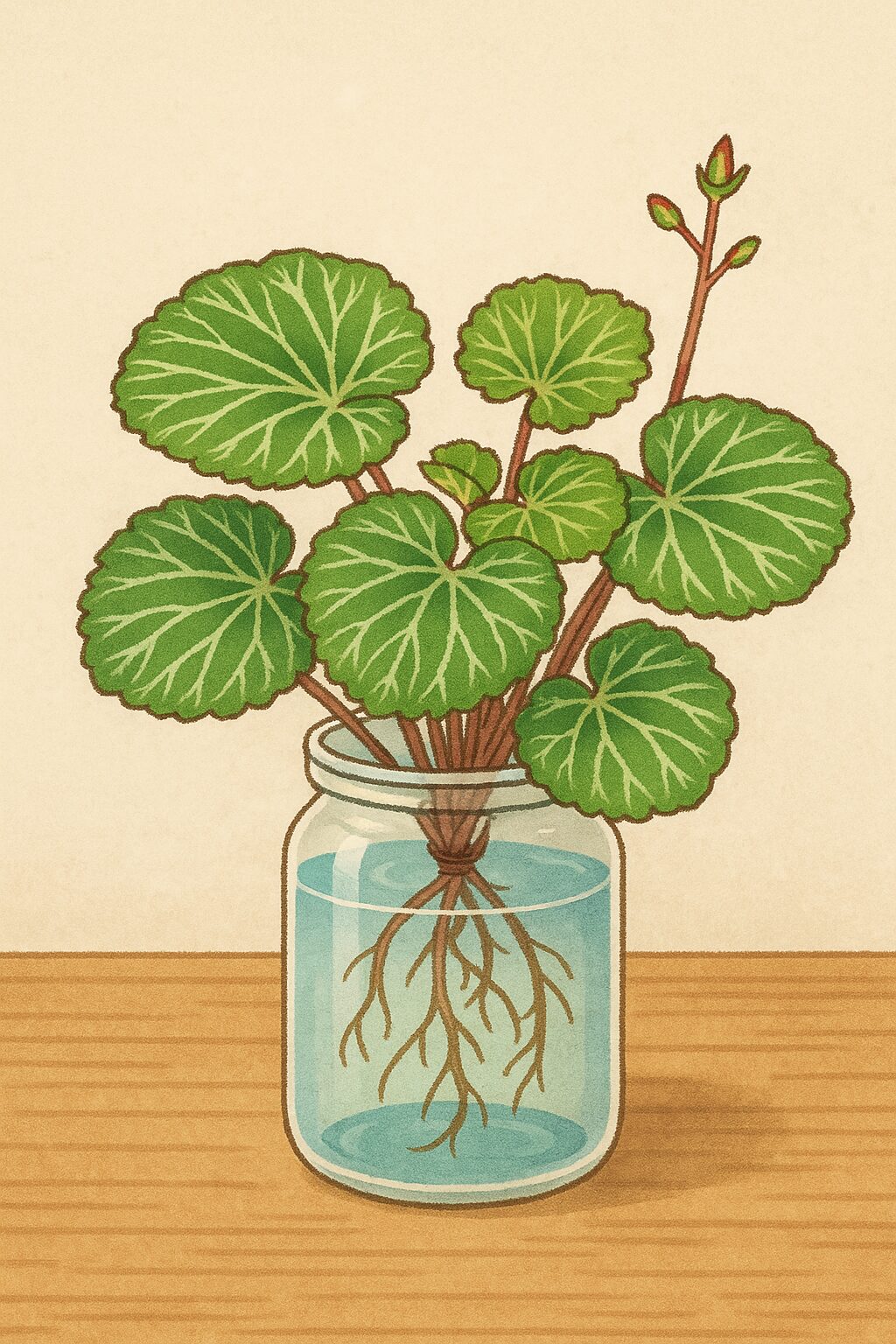

ユキノシタは、土を使わない水耕栽培でも育てることができます。特に室内で観葉植物として楽しみたい場合や、土の管理が難しい環境では、水耕栽培が手軽で便利な選択肢になります。

ユキノシタは、土を使わない水耕栽培でも育てることができます。特に室内で観葉植物として楽しみたい場合や、土の管理が難しい環境では、水耕栽培が手軽で便利な選択肢になります。

水耕栽培に適しているのは、ユキノシタの湿潤な環境を好む性質です。明るいけれど直射日光の当たらない場所に置けば、葉焼けの心配も少なく、美しい葉を長く楽しめます。ガラス容器などに入れて観賞性を高めることもでき、インテリアとしても人気があります。

育てる際は、2週間に1回程度の水替えが目安です。水温が高くなると根腐れしやすいため、夏場は涼しい場所に置くよう心がけましょう。また、成長期には専用の液体肥料を使うことで、健康な状態を保つことができます。

ただし、水耕栽培にはデメリットもあり、病害虫の管理が難しくなることがあります。アブラムシなどが発生した際は、早めの駆除が大切です。土耕よりも手間が少ない一方で、水質や容器の清潔さには十分注意が必要です。

ユキノシタの食べ方と料理法

ユキノシタは、山菜としても知られ、葉やつぼみを食材として活用できます。独特の香りとやわらかい食感が特徴で、季節感のある料理にぴったりです。

一般的な食べ方としては、天ぷらが人気です。葉の裏側に衣をつけてカラッと揚げれば、表面がサクッと、中はしっとりと仕上がります。味噌や塩でシンプルにいただくと、素材の風味が引き立ちます。

そのほか、おひたしや酢味噌和え、ゴマ和えなど、和風の副菜としても使えます。下ゆでをしてから冷水にさらし、アクを抜くのがポイントです。柔らかいつぼみは炒め物や汁の実にも向いており、家庭料理のアクセントになります。

煮物に加えるときは、短時間で火が通るので、仕上げに加えるのがおすすめです。また、乾燥させて保存しておけば、薬膳や煎じ薬としても活用できます。

調理前にはしっかり洗い、泥や虫を落とすことも忘れずに。自然の恵みを楽しむためには、衛生管理と下処理が大切です。

生で食べる際のリスクと注意点

ユキノシタは生でも食べられることがありますが、いくつか注意すべきポイントがあります。特に体質によっては、生の葉やつぼみが刺激となり、下痢や吐き気を引き起こすこともあるため、慎重に扱う必要があります。

ユキノシタは生でも食べられることがありますが、いくつか注意すべきポイントがあります。特に体質によっては、生の葉やつぼみが刺激となり、下痢や吐き気を引き起こすこともあるため、慎重に扱う必要があります。

新鮮な葉をそのままサラダに加えたり、薬味として添える例もありますが、多量に食べるのは避けた方が無難です。特に胃腸の弱い方やアレルギー体質の方は、加熱してから食べる方法を選ぶと安心です。

また、栽培環境によっては、葉に農薬や排気ガスなどが付着していることもあるため、家庭で育てたものであっても流水でよく洗い流すことが大切です。泥や小さな虫が葉裏に隠れていることもあるため、丁寧に確認しましょう。

生で食べる場合は、味や香りにクセがあるため、調味料でうまくバランスを取ると食べやすくなります。酢やごま油などの風味を加えると、苦みや青臭さを和らげられます。

少量から始めて、体に合うかどうかを見極めながら取り入れるのが、安全に楽しむための基本です。

ユキノシタ 植えてはいけないと言われる理由を総まとめ

-

風水では「凶木」とされ、良い気の流れを妨げるとされる

-

陰の気を引き寄せやすく、家庭運や健康運に悪影響を与えるとされる

-

庭に植えると気の通り道を塞ぎ、運気を停滞させる恐れがある

-

湿った環境を好み、風通しの悪い場所に陰気をため込みやすい

-

水はけが悪いと根腐れを起こしやすく、育成が難しくなることがある

-

柔らかい新芽や蕾がナメクジ・ダンゴムシの食害を受けやすい

-

類似の毒草と見分けにくく、誤って採取・摂取するリスクがある

-

子どもやペットが誤食した場合、下痢や吐き気を引き起こす可能性がある

-

生育環境が悪いと見た目や健康状態が損なわれ、他の植物にも影響する

-

室内で育てる場合は水耕栽培も可能だが、水質や管理に注意が必要