メダカの飼育でよくある悩みが共食いです。せっかく育てていたメダカが減ってしまうのは悲しいですよね。この記事では、メダカが共食いをする原因から、具体的な対策、稚魚を安全に育てる方法まで詳しく解説します。この記事を読めば、メダカの共食いを防ぎ、より快適な飼育環境を実現できるでしょう。

メダカの飼育でよくある悩みが共食いです。せっかく育てていたメダカが減ってしまうのは悲しいですよね。この記事では、メダカが共食いをする原因から、具体的な対策、稚魚を安全に育てる方法まで詳しく解説します。この記事を読めば、メダカの共食いを防ぎ、より快適な飼育環境を実現できるでしょう。

ポイント

-

メダカが共食いをする主な原因

-

共食いを防ぐための具体的な対策方法

-

稚魚や卵の保護の重要性と方法

-

餌の与え方や水槽環境の整え方

メダカが共食いをする主な原因

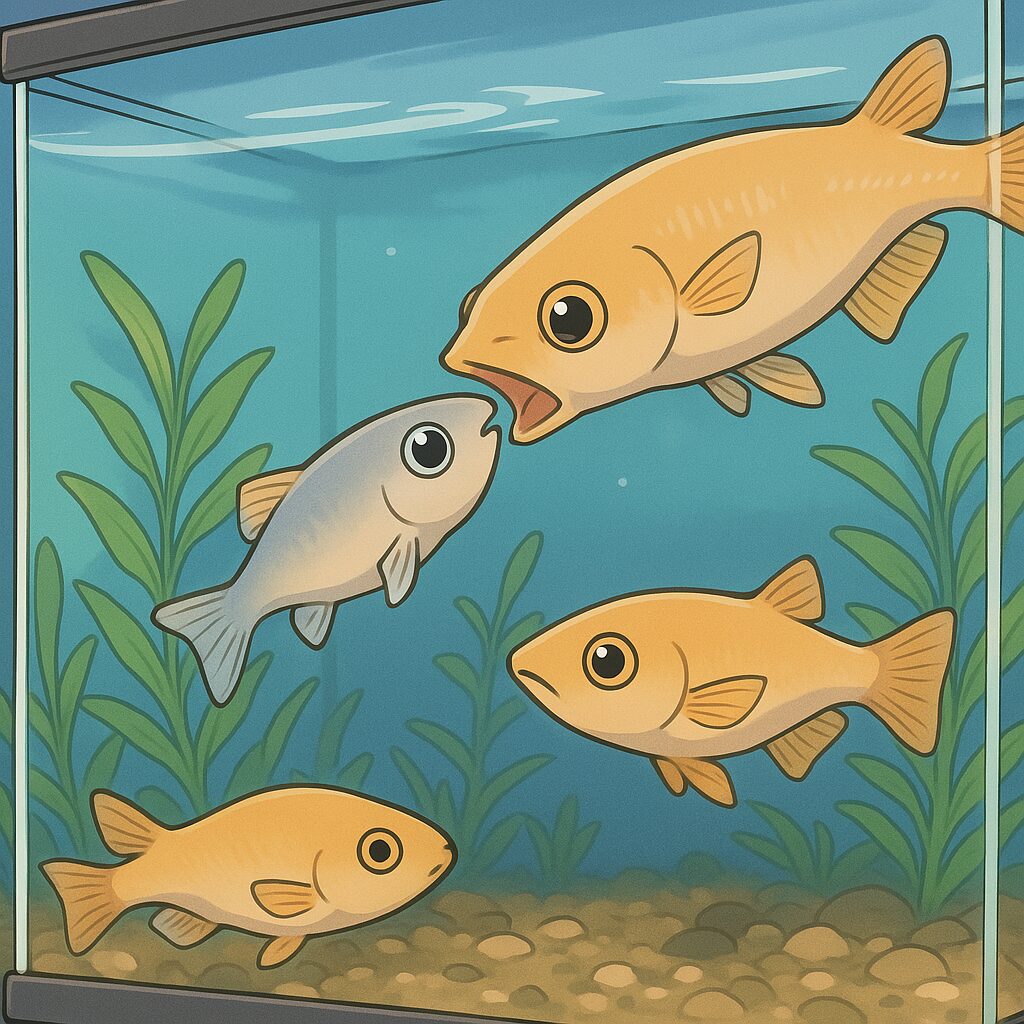

親メダカによる卵や稚魚の捕食

メダカの共食いにおいて、最も頻繁に見られるのが、親メダカが自らの卵や生まれたばかりの稚魚を食べてしまう事例です。特に、産卵直後の親メダカは、体力を回復するために栄養を必要としており、手近にある卵や稚魚を捕食することがあります。また、飼育環境において十分な餌が与えられていない場合にも、親メダカは飢餓状態となり、本能的に卵や稚魚を食べてしまうことがあります。

メダカの共食いにおいて、最も頻繁に見られるのが、親メダカが自らの卵や生まれたばかりの稚魚を食べてしまう事例です。特に、産卵直後の親メダカは、体力を回復するために栄養を必要としており、手近にある卵や稚魚を捕食することがあります。また、飼育環境において十分な餌が与えられていない場合にも、親メダカは飢餓状態となり、本能的に卵や稚魚を食べてしまうことがあります。

この現象を防ぐためには、産卵後の卵や稚魚を速やかに親メダカから隔離することが重要です。隔離用の水槽を用意し、卵や稚魚を安全な環境に移すことで、親メダカによる捕食のリスクを大幅に減らすことができます。また、親メダカには、産卵後や通常時においても、十分な栄養を与えることが不可欠です。質の高い餌を適切な量与えることで、親メダカの飢餓状態を防ぎ、卵や稚魚への食欲を抑制することができます。これらの対策を講じることで、親メダカによる共食いを効果的に防ぐことが可能です。

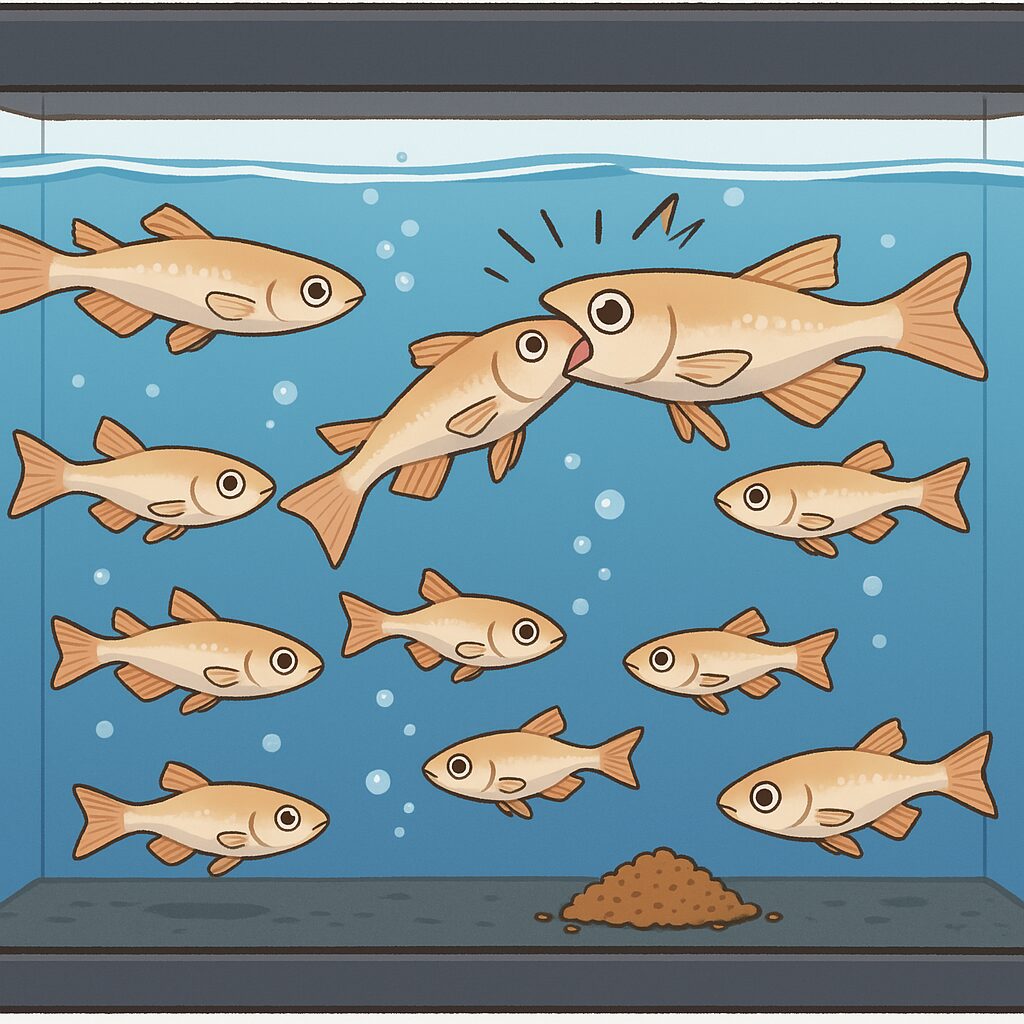

成長の遅れた個体の捕食

メダカの稚魚は、成長速度に個体差が見られます。そのため、中には成長が遅れてしまう個体も存在します。これらの成長の遅れた個体は、他の成長の早い個体と比較して体が小さく、動きも鈍いため、捕食の対象となりやすい傾向があります。特に、飼育環境において餌が十分に供給されていない場合、生存競争が激化し、弱肉強食の原理が働きやすくなります。

メダカの稚魚は、成長速度に個体差が見られます。そのため、中には成長が遅れてしまう個体も存在します。これらの成長の遅れた個体は、他の成長の早い個体と比較して体が小さく、動きも鈍いため、捕食の対象となりやすい傾向があります。特に、飼育環境において餌が十分に供給されていない場合、生存競争が激化し、弱肉強食の原理が働きやすくなります。

この問題を解決するためには、稚魚をサイズ別に分けて飼育することが有効です。成長の早い個体と遅い個体を別の水槽で飼育することで、成長の遅れた個体が捕食されるリスクを軽減することができます。また、成長の遅れた個体には、より細かく砕いた餌や、栄養価の高い餌を与えることで、成長を促進することができます。さらに、水槽内に隠れ家となる水草などを設置することで、成長の遅れた個体が他の個体から身を守る場所を提供することも重要です。これらの対策を組み合わせることで、成長の遅れた個体の生存率を高めることが可能です。

餌不足による共食いの発生

メダカは、必要な量の餌が供給されない状況下では、生存本能から他のメダカを攻撃し、食べることがあります。特に、飼育密度が高い環境においては、餌の供給が不足しがちであり、メダカ同士の餌の奪い合いが激化し、共食いが発生しやすくなります。

この問題を解決するためには、まず、適切な量の餌を供給することが最も重要です。メダカの数や成長段階に合わせて、適切な量の餌を1日に数回に分けて与えるようにしましょう。また、餌の種類も重要であり、メダカの口の大きさに合わせた細かい餌を選ぶことが大切です。さらに、水槽内に餌が均等に行き渡るように、餌を与える場所を工夫することも効果的です。例えば、水槽の複数箇所に餌を分散して与えることで、メダカ同士の餌の奪い合いを減らすことができます。これらの対策を徹底することで、餌不足による共食いの発生を抑制することが可能です。

共食いを防ぐための具体的な対策

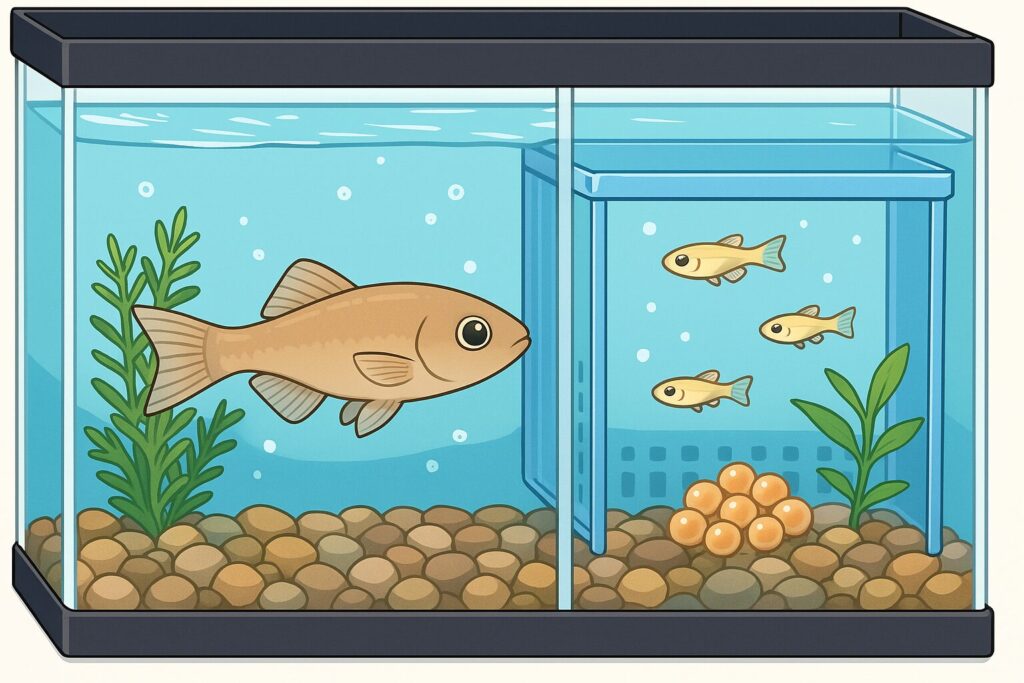

親メダカと卵・稚魚の隔離

メダカの共食いを防ぐ上で、最も効果的な対策の一つが、親メダカと卵、そして稚魚を物理的に隔離することです。親メダカは、特に産卵後や飢餓状態にある場合に、卵や稚魚を食べてしまう可能性が高いため、これらの個体を安全な場所に移すことが重要となります。

メダカの共食いを防ぐ上で、最も効果的な対策の一つが、親メダカと卵、そして稚魚を物理的に隔離することです。親メダカは、特に産卵後や飢餓状態にある場合に、卵や稚魚を食べてしまう可能性が高いため、これらの個体を安全な場所に移すことが重要となります。

具体的には、産卵を確認したら、速やかに卵を別の水槽や容器に移します。この際、卵を傷つけないように、丁寧に取り扱う必要があります。また、稚魚が孵化した後も、親メダカとは別の水槽で飼育することが望ましいです。隔離用の水槽には、稚魚が隠れることができる水草や、身を隠せるようなアクセサリーを設置すると、稚魚が安心して成長することができます。さらに、隔離用の水槽の水質も、親メダカの水槽と同様に、清潔に保つことが重要です。これらの対策を徹底することで、親メダカによる卵や稚魚の捕食を防ぎ、稚魚の生存率を大幅に向上させることができます。

稚魚のサイズ別の飼育

メダカの稚魚は、成長速度に個体差があるため、同じ水槽で飼育していると、体の大きな稚魚が小さな稚魚を食べてしまうことがあります。この共食いのリスクを軽減するためには、稚魚をサイズごとに分けて飼育することが非常に有効です。サイズが近い稚魚同士であれば、共食いのリスクを大幅に減らすことができます。

具体的な方法としては、まず、稚魚を観察し、サイズが明らかに異なる個体を選別します。選別した稚魚は、それぞれ別の容器に移し、飼育します。この際、小さな稚魚には、より細かい餌を与え、成長を促進することが重要です。また、各容器の水質を適切に管理し、定期的な水換えを行うことも忘れてはなりません。稚魚の成長に合わせて、徐々に大きな水槽に移し替えていくことで、最終的には同じ水槽で飼育することも可能になります。しかし、その際も、サイズに大きな差がないことを確認することが重要です。これらの対策を講じることで、稚魚の共食いを防ぎ、より多くの稚魚を育てることができます。

隠れ家となる水草や産卵床の設置

メダカの共食いを防ぐためには、水槽内にメダカが身を隠せる場所を設けることが非常に効果的です。特に、稚魚は体が小さく、外敵から身を守るための隠れ家が必要不可欠です。水草や産卵床は、メダカにとって自然な隠れ家となり、共食いのリスクを軽減する役割を果たします。

水草は、マツモやアナカリスなどの浮遊性のものがおすすめです。これらの水草は、水槽内に自然な景観を作り出すだけでなく、稚魚が隠れるための最適な場所を提供します。また、産卵床は、メダカが卵を産み付ける場所であると同時に、稚魚が一時的に身を隠す場所としても機能します。市販の産卵床を使用するのも良いですが、自作することも可能です。例えば、細かく切ったシュロの葉や、人工の繊維などを束ねて作ることもできます。これらの隠れ家を水槽内に設置することで、メダカは安心して過ごすことができ、共食いのリスクを大幅に減らすことができます。水草や産卵床は、定期的に清掃し、清潔に保つように心がけましょう。

十分な餌の確保と与え方

メダカの共食いを防ぐためには、適切な量の餌を確保し、適切な方法で与えることが非常に重要です。餌が不足すると、メダカは飢餓状態になり、他のメダカを襲って食べるという共食い行動に出ることがあります。特に、稚魚は体が小さく、体力も少ないため、餌不足に陥りやすく、共食いの被害に遭いやすい傾向があります。

まず、メダカの数と成長段階に合わせた適切な量の餌を与えることが重要です。餌の量が少なすぎると、共食いの原因になりますし、多すぎると水質が悪化する原因になります。餌の種類も重要であり、メダカの口の大きさに合わせた細かい餌を選ぶことが大切です。市販されているメダカ専用のフードは、栄養バランスが考慮されており、安心して与えることができます。GEXやキョーリンなどのメーカーから、様々な種類のメダカ専用フードが販売されているので、比較検討してみると良いでしょう。餌は、1日に数回に分けて与えるのが理想的です。一度に大量に与えるのではなく、少しずつ与えることで、水質の悪化を防ぎ、メダカが常に満腹状態を保つことができます。

生きた餌の活用

メダカの共食い対策として、生きた餌を活用することは非常に効果的です。ブラインシュリンプやミジンコなどの生きた餌は、メダカにとって嗜好性が高く、食いつきが良いという特徴があります。また、生きた餌は、栄養価も高く、メダカの成長を促進する効果も期待できます。

ブラインシュリンプは、孵化させてから与える必要がありますが、稚魚にとって最適な餌となります。ミジンコは、繁殖力が強く、比較的簡単に培養することができます。ただし、生きた餌は、与えすぎると水質が悪化する原因となるため、適量を守ることが重要です。また、生きた餌を与える際には、必ず新鮮なものを使用するようにしましょう。腐敗した生きた餌は、水質を汚染し、メダカの健康を害する可能性があります。生きた餌は、メダカの食欲を刺激し、共食いを抑制する効果が期待できますが、適切な管理が必要であることを覚えておきましょう。生きた餌を与えることで、メダカはより自然な環境で生活することができ、ストレス軽減にもつながります。

定期的な水換えと水質管理

メダカの飼育において、水質の維持は非常に重要な要素です。水質の悪化は、メダカのストレスとなり、免疫力の低下を招き、病気にかかりやすくするだけでなく、共食いを誘発する原因にもなります。定期的な水換えと水質管理を徹底することで、メダカが健康に過ごせる環境を維持し、共食いのリスクを減らすことができます。

メダカの飼育において、水質の維持は非常に重要な要素です。水質の悪化は、メダカのストレスとなり、免疫力の低下を招き、病気にかかりやすくするだけでなく、共食いを誘発する原因にもなります。定期的な水換えと水質管理を徹底することで、メダカが健康に過ごせる環境を維持し、共食いのリスクを減らすことができます。

水換えの頻度は、水槽の大きさやメダカの数によって異なりますが、一般的には、週に1回、水槽の水の1/3程度を交換するのが目安です。水換えの際には、カルキ抜きを行った新しい水を使用し、水温を合わせることが重要です。また、水槽の底に溜まったゴミやフンは、プロホースなどの掃除用具を使って取り除くようにしましょう。水質調整剤を使用するのも有効な手段です。市販されている水質調整剤は、水中の有害物質を中和し、水質を安定させる効果があります。定期的な水換えと水質管理を徹底することで、メダカは快適な環境で生活することができ、共食いのリスクを大幅に減らすことができます。

まとめ:愛情と工夫で共食いを防ぎ、メダカとの生活をより豊かに

メダカの共食いは、飼育環境、餌の不足、水質悪化、成長の遅れなど、様々な要因が複雑に絡み合って発生する現象です。しかし、これらの原因を理解し、適切な対策を講じることで、共食いを防ぎ、メダカとのより豊かな生活を送ることが可能です。

この記事では、親メダカと卵・稚魚の隔離、稚魚のサイズ別の飼育、隠れ家の設置、十分な餌の確保、生きた餌の活用、定期的な水換えと水質管理など、共食いを防ぐための具体的な対策を紹介しました。これらの対策を参考に、ご自身の飼育環境に合わせた工夫を凝らし、メダカにとって快適な環境を整えてあげてください。もし、飼育方法に不安がある場合は、北村伊藤家めだかや豊住養魚場のような専門店に相談してみるのも良いでしょう。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な飼育方法を見つけることができます。愛情と工夫を込めてメダカを飼育することで、共食いのない、平和で楽しいメダカライフを送ることができるはずです。

メダカ 共食いを防ぐための飼育ポイント総まとめ

-

親メダカは産卵後に卵や稚魚を捕食するため早めの隔離が必要

-

餌が不足すると共食いが起きやすいため適切な量と回数で与える

-

稚魚の成長に個体差があるためサイズ別に分けて飼育する

-

稚魚用に隠れ家となる水草や産卵床を設置して捕食から守る

-

成長の遅い個体には栄養価の高い餌や細かい餌を与える

-

餌はメダカの口の大きさに合った粒で種類にも気を配る

-

生きた餌(ブラインシュリンプやミジンコ)を活用し食欲を満たす

-

飼育密度を抑えて餌の奪い合いを防ぐ

-

定期的な水換えと掃除で水質を清潔に保つ

-

メダカにストレスを与えない環境づくりを意識する