ブーゲンビリアは鮮やかな花色と南国らしい雰囲気が魅力の植物ですが、いざ育ててみると「ブーゲンビリア 花が咲かない」と悩む人は少なくありません。せっかく元気に育っていると思ったら葉っぱばかりが茂り、肝心の花がつかない。あるいは、新芽が出ない、花が落ち折るといったトラブルに直面することもあります。

ブーゲンビリアは鮮やかな花色と南国らしい雰囲気が魅力の植物ですが、いざ育ててみると「ブーゲンビリア 花が咲かない」と悩む人は少なくありません。せっかく元気に育っていると思ったら葉っぱばかりが茂り、肝心の花がつかない。あるいは、新芽が出ない、花が落ち折るといったトラブルに直面することもあります。

本記事では、花を咲かせる方法を中心に、剪定のタイミングや冬に葉が落ちる理由、開花時期の把握など、育て方のコツを総合的に解説します。また、ブーゲンビリアの花言葉や、枯れてからの復活が可能かどうかといった気になるポイントについても触れています。

初めて育てる方はもちろん、長年育てていても花が咲かずに悩んでいる方にとって、この記事がブーゲンビリアと再び向き合うためのヒントになれば幸いです。

ポイント

花が咲かない原因とその見分け方

肥料や水やりなどの適切な管理方法

剪定や日照のタイミングと重要性

新芽の出し方や復活の可能性

ブーゲンビリア 花が咲かない原因と対策

葉っぱばかり茂るのは肥料が原因

ブーゲンビリアの葉ばかりが茂ってしまう場合、肥料の与え方に問題があるケースが多く見られます。これは花を咲かせるための栄養バランスが崩れているサインとも言えます。

ブーゲンビリアの葉ばかりが茂ってしまう場合、肥料の与え方に問題があるケースが多く見られます。これは花を咲かせるための栄養バランスが崩れているサインとも言えます。

そもそも植物には、葉を育てる栄養(主に窒素)と、花や実を育てる栄養(主にリン)が必要です。窒素ばかりが多く含まれる肥料を与え続けると、ブーゲンビリアは花芽を作るよりも、葉や枝の成長を優先してしまいます。

例えば、家庭菜園用の肥料や、観葉植物用の肥料を使用している場合、窒素成分が高く、ブーゲンビリアには適していないことがあります。花付きの良さを求めるのであれば、リン酸が多めに含まれた花用の肥料を選ぶことが重要です。

また、肥料の量にも注意が必要です。多すぎると、花が咲きづらくなるだけでなく、根に負担をかけることもあります。施肥は控えめを意識し、適切な頻度と量で行うようにしましょう。

花を咲かせる方法は水切りがカギ

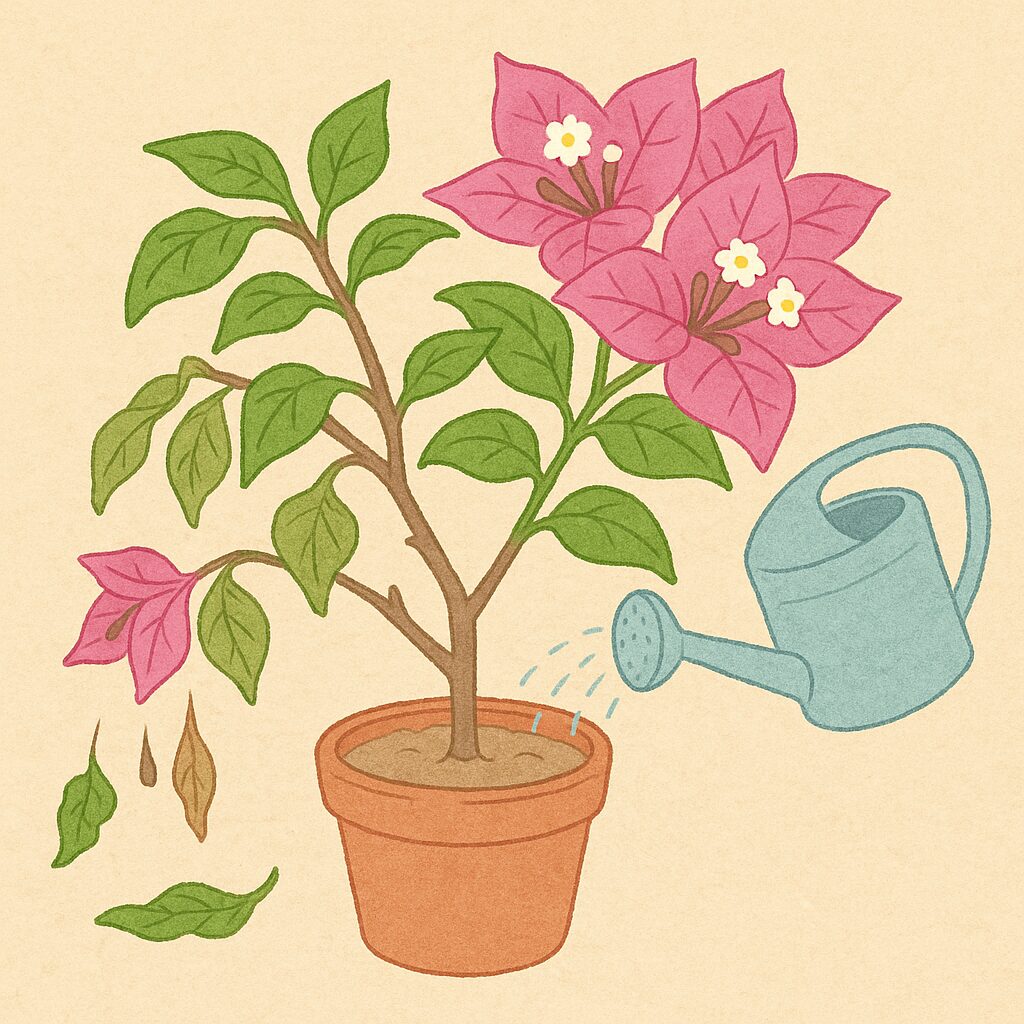

ブーゲンビリアの花を咲かせるために最も重要なのが、「水やりのメリハリ」です。水を控える「水切り」のタイミングと方法が、花芽をつけるきっかけになります。

この植物は、もともと雨季と乾季のある地域に自生しています。乾季に葉がしおれるほどの水不足を経験し、雨季に水を得たときに「今こそ子孫を残すときだ」と判断し、花を咲かせます。つまり、自然界の環境リズムを再現することがポイントです。

具体的には、気温が20度を超える春から秋にかけて、水やりの間隔をあけ、葉がややしおれる程度まで土を乾かします。そしてそのタイミングでたっぷりと水を与える。この「乾燥と潤いの差」をつけることが、花を咲かせるコツです。

一方で、常に湿った状態が続くと、根が酸素不足になり、逆に生育が悪くなってしまうこともあります。土の表面が乾いたのを確認してから水やりを行うよう心がけましょう。

新芽が出ないときの見直しポイント

ブーゲンビリアの新芽がなかなか出てこないときは、育成環境や管理方法を総合的に見直す必要があります。いくつかの原因が重なっていることもあるため、ひとつずつ丁寧に確認することが大切です。

まず注目すべきは日照です。ブーゲンビリアは強い日光を必要とする植物のため、日当たりの悪い場所では新芽の成長が著しく鈍くなります。室内に置いている場合や、冬場の短日照では特に注意が必要です。

次に、水やりと肥料のバランスです。水を与えすぎると根腐れを起こし、新芽の発育が止まることがあります。また、肥料が多すぎると、葉や枝ばかりが成長してしまい、芽吹きがかえって遅れることもあります。逆に、栄養不足でも新芽の成長は鈍ります。

さらに見落としがちなのが剪定のタイミングです。剪定が遅すぎたり、強く切りすぎたりすると、その後の新芽の出が悪くなることがあります。新芽が出てからの剪定、あるいは花後すぐのタイミングでの剪定が理想です。

最後に、根詰まりも要注意です。鉢の中で根がぎっしり詰まっていると、栄養や水分がうまく吸収されず、芽が出にくくなります。鉢底から根が出てきているようであれば、植え替えのサインです。

剪定のタイミングと方法について

ブーゲンビリアを健康に育て、花を多く咲かせるためには、適切な剪定が欠かせません。枝の整理や花芽の促進に重要な役割を果たすためです。

ブーゲンビリアを健康に育て、花を多く咲かせるためには、適切な剪定が欠かせません。枝の整理や花芽の促進に重要な役割を果たすためです。

まず剪定の時期ですが、主に年に2回行うのが理想的です。1回目は6月頃の初夏、2回目は12月頃の冬が目安になります。6月の剪定は、春に咲いた花のあとに枝が伸びすぎるのを防ぎ、秋の再開花につなげます。一方で12月の剪定は、不要な枝や弱った枝を整理して、樹形を整える目的があります。

剪定の方法としては、「切り戻し剪定」と「間引き剪定」があります。切り戻し剪定は、花が咲いた枝を2~3節残してカットする方法で、新たな花芽を出しやすくします。間引き剪定では、混み合った部分の枝を根元から取り除き、風通しや日当たりを改善します。

ただし、剪定が強すぎると枝の再生に時間がかかることもあるため、毎回全体の3分の1以内にとどめるようにしましょう。また、トゲのある品種では手袋の着用をおすすめします。適切な剪定を行うことで、次の開花がより充実したものになります。

冬に葉が落ちるのは自然な現象

ブーゲンビリアが冬になると葉を落とすのは、異常ではなく自然な反応です。これは寒さに対する防御反応であり、特に心配する必要はありません。

ブーゲンビリアが冬になると葉を落とすのは、異常ではなく自然な反応です。これは寒さに対する防御反応であり、特に心配する必要はありません。

ブーゲンビリアは本来、熱帯から亜熱帯地域に自生する半落葉性の植物です。気温が10℃を下回ると、寒さから身を守るために葉を落とす性質があります。これはエネルギーの消費を抑えるためで、春になれば再び新しい芽が出てくることが多いです。

このような性質を踏まえると、冬場の管理が非常に重要になります。寒冷地では、鉢植えで育てている場合は屋内に取り込み、できるだけ10℃以上の環境を保つようにしましょう。日当たりの良い窓辺に置き、暖房の風が直接当たらないように注意することもポイントです。

また、水やりは土が完全に乾いてから行いましょう。冬は生育が止まるため、水分を多く必要としません。水の与えすぎは根腐れの原因にもなります。冬の葉落ちは、春に向けての準備と考え、過剰に心配せず、静かに見守ることが大切です。

ブーゲンビリア 花が咲かない時の育て方

開花時期を正しく理解しよう

ブーゲンビリアの開花時期を正しく理解することで、季節ごとの管理がしやすくなり、花を長く楽しむことができます。開花のリズムを知ることは、適切な手入れにもつながります。

ブーゲンビリアの開花時期を正しく理解することで、季節ごとの管理がしやすくなり、花を長く楽しむことができます。開花のリズムを知ることは、適切な手入れにもつながります。

ブーゲンビリアは一般的に4月から11月にかけて花を咲かせますが、特に見頃は5月から10月の間です。ただし真夏は高温によって花付きが悪くなることがあり、逆に春や秋に多く咲くことがあります。気温が10℃を超えていれば、品種によっては冬でも開花することがあります。

また、ブーゲンビリアは短日植物で、日照時間が短くなる秋に花芽をつけやすい傾向があります。ただし、現代では短日処理が不要な品種も多く、水やりや環境管理だけで開花することも珍しくありません。

このように、気温や日照、品種の特性によって開花時期に幅があります。そのため、環境を整えながら、植物の様子を観察することが大切です。花後には剪定を行い、次の開花に備えることも忘れずに行いましょう。

花言葉に込められた意味とは

ブーゲンビリアの花言葉には、「情熱」「魅力」「あなたしか見えない」などがあります。どれも、花の持つ鮮やかな色や力強い生命力から生まれたイメージです。

まず、「情熱」は、ブーゲンビリアの赤やピンクなど濃く鮮やかな色合いから連想されます。その姿は南国の太陽のように力強く、見る人の心を揺さぶるような迫力があります。「魅力」は、他の植物にはない個性的な美しさからきた言葉です。開花時の華やかさは、庭やベランダの景色を一変させるほどで、周囲を惹きつける強さがあります。

「あなたしか見えない」という花言葉は、他の花に目を向ける余裕がないほど、ブーゲンビリアが印象的な存在であることに由来します。贈り物やウェディングの装飾にも選ばれるのは、こうしたロマンチックな意味合いが込められているからです。

このように、ブーゲンビリアの花言葉は見た目の美しさと、それを支える力強さが反映されています。育てる中で、花の背景にあるメッセージを知っておくと、より深く楽しむことができるでしょう。

花が落ちる原因とその防ぎ方

ブーゲンビリアの花がポロポロと落ちてしまう場合、環境や管理の方法にいくつかの問題が潜んでいることがあります。開花中に花を保つには、日常の手入れが非常に重要です。

最も多い原因は、日照不足です。ブーゲンビリアは強い直射日光を好むため、十分な光が当たらないと花芽が弱くなり、開花してもすぐに落ちてしまうことがあります。また、夜間の人工照明(街灯や室内の明かり)も、短日性の開花を妨げる要因になります。

水やりにも注意が必要です。土が乾きすぎていると、水分不足で花が落ちやすくなります。一方で、常に湿っていると根腐れを起こし、それによっても花は維持できません。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるというメリハリが大切です。

さらに、急な気温変化も花落ちの一因です。特に室外から室内へ鉢を移動した直後などは、温度差でストレスを受けやすくなります。このような場合は、徐々に移動して慣らす方法が有効です。

日照、水、温度、そして環境の変化に気を配ることで、ブーゲンビリアの花を長く楽しむことができるようになります。

枯れてからの復活は可能か?

一見枯れてしまったように見えるブーゲンビリアでも、完全に枯死していなければ復活する可能性があります。重要なのは、枝や根にまだ生命力が残っているかどうかの見極めです。

一見枯れてしまったように見えるブーゲンビリアでも、完全に枯死していなければ復活する可能性があります。重要なのは、枝や根にまだ生命力が残っているかどうかの見極めです。

まず、枝を軽く折って中を確認してみましょう。中がまだ緑色でしっとりしている場合、その部分には生きた組織が残っており、再生が期待できます。逆に、中までカラカラに乾いて茶色くなっていれば、復活は難しいかもしれません。

再生を促すには、枯れた枝を思い切って剪定することが必要です。バッサリと切り戻すことで、株のエネルギーが新しい芽に集中しやすくなります。特に春先など、生育期に入る前のタイミングで行うのが効果的です。

また、鉢植えで根詰まりが起きている場合は、植え替えも必要です。根の状態を確認し、傷んだ部分を取り除いて新しい土に植え直すと、株が再び元気を取り戻す可能性が高くなります。

ただし、完全に枯れてしまった場合は、どんな手を尽くしても復活は難しいのが現実です。そのようなときは無理に回復を目指すのではなく、新しい株を育てることも選択肢の一つです。

根詰まりが引き起こす生育不良

ブーゲンビリアを鉢植えで育てていると、根詰まりが原因で生育が悪くなることがあります。根が鉢の中いっぱいに張りすぎると、土から水や栄養をうまく吸収できなくなってしまうためです。

このような状態になると、葉が小さくなったり黄色く変色したり、花が咲かなくなるなどの変化が見られます。また、新芽が出づらくなるのも根詰まりの典型的な症状です。根が伸びるスペースがないため、植物全体の成長が停滞してしまいます。

確認方法としては、鉢の底から根がはみ出していないかをチェックするのが手軽です。根が絡み合って排水性も悪くなるため、過湿や根腐れにもつながりやすくなります。

対策としては、1~2年に一度の植え替えが有効です。根鉢を取り出し、傷んだ根を切り落とした上で、一回り大きな鉢や新しい培養土に植え直すことで、再び元気を取り戻す可能性が高まります。根の状態に合わせて鉢のサイズを選び、水はけの良い土を使うことも忘れずに行いましょう。

日照不足と夜の明かりに注意

ブーゲンビリアが花を咲かせない最大の要因の一つに、日照不足があります。この植物は強い日差しを好むため、日照時間が足りないと、花芽がつかなくなってしまいます。

ブーゲンビリアが花を咲かせない最大の要因の一つに、日照不足があります。この植物は強い日差しを好むため、日照時間が足りないと、花芽がつかなくなってしまいます。

また、日中に十分な光を受けていても、夜間に街灯や室内の明かりが当たる場所では注意が必要です。ブーゲンビリアは短日植物とされ、昼の時間が短くなると開花しやすくなる性質があります。人工の光が夜間に当たることで、植物が「昼が続いている」と錯覚し、花芽の形成を妨げることがあります。

このような問題を避けるためには、日中は6時間以上直射日光の当たる場所に置き、夜は暗くなる場所に移す、または光を遮断する工夫をしましょう。鉢植えであれば、時間帯によって場所を移動させるのも一つの方法です。

日照と暗闇のメリハリが、ブーゲンビリアにとっては開花のスイッチになります。日中だけでなく夜間の環境にも気を配ることが、美しい花を咲かせるポイントです。

鉢植えと地植えの管理の違い

ブーゲンビリアを育てる際には、「鉢植え」と「地植え」で管理方法が大きく異なります。それぞれの特徴を理解して、環境に合った育て方を選びましょう。

まず鉢植えの場合、移動がしやすく、気温や日照に応じて置き場所を調整できるのが大きなメリットです。特に冬の寒さに弱いブーゲンビリアにとっては、屋内に取り込める鉢植えが安心です。ただし、根詰まりや水切れが起きやすいため、定期的な植え替えと水やり管理が欠かせません。

一方、地植えでは根が広く張れるため、伸び伸びと育ちやすく、管理の手間が少ないという利点があります。しかし、土壌の栄養分が豊かすぎると、枝葉ばかりが茂って花付きが悪くなることもあります。そのような場合は「根切り」と呼ばれる作業で根を切り、一時的にストレスを与えることで花を咲かせやすくする工夫が必要です。

また、地植えでは寒さ対策が難しいため、温暖な地域での栽培に向いています。寒冷地では鉢植え管理を基本とし、気温が10℃を下回る前に室内へ取り込むようにしましょう。

このように、鉢植えと地植えにはそれぞれ長所と注意点があります。住んでいる地域やライフスタイルに合わせて、適切な方法を選ぶことがブーゲンビリアを元気に育てる秘訣です。

ブーゲンビリア 花が咲かないときに見直すべきポイント

肥料の窒素成分が多いと葉ばかり育ち花が咲きにくくなる

リン酸中心の肥料を控えめに与えることが効果的

乾燥と潤いを繰り返す水やりが花芽を促す

日照不足や夜間の人工光が花芽形成を妨げる

剪定の時期と方法によって開花数が左右される

根詰まりがあると栄養吸収が悪くなり開花しない

新芽が出ない場合は日照や剪定のタイミングを見直す

冬の葉落ちは自然現象で、過度に心配する必要はない

地植えは管理が簡単だが栄養過多で花が咲きにくくなることもある

花が落ちる原因には急激な温度変化や過湿も含まれる