ヒメシャラを育てていて「花が咲かない」と感じたことはありませんか?美しい白い花が魅力のヒメシャラですが、育て方や環境によっては、思うように花がつかないことがあります。この記事では、「ヒメシャラ 花が咲かない」と検索している方に向けて、花が咲かない主な原因や、花が落ちる理由、適切な肥料の与え方、花が咲く時期の正しい理解など、初心者にもわかりやすく解説していきます。また、ヒメシャラの寿命に関する知識や、枯れる原因とその予防策についても触れていきます。大切に育てているヒメシャラの花を咲かせるために、ぜひ最後までご覧ください。

ヒメシャラを育てていて「花が咲かない」と感じたことはありませんか?美しい白い花が魅力のヒメシャラですが、育て方や環境によっては、思うように花がつかないことがあります。この記事では、「ヒメシャラ 花が咲かない」と検索している方に向けて、花が咲かない主な原因や、花が落ちる理由、適切な肥料の与え方、花が咲く時期の正しい理解など、初心者にもわかりやすく解説していきます。また、ヒメシャラの寿命に関する知識や、枯れる原因とその予防策についても触れていきます。大切に育てているヒメシャラの花を咲かせるために、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

花が咲かない主な原因とその対策

肥料や剪定など適切な管理方法

花が落ちる理由や見落としやすい開花時期

枯れる原因やヒメシャラを長く育てるコツ

ヒメシャラ 花が咲かない原因と対策を解説

日光不足で花がつかないケース

ヒメシャラの花が咲かないとき、まず見直したいのが日当たりの状況です。ヒメシャラは明るい環境を好むため、光が足りないと花芽が育ちにくくなります。

ヒメシャラの花が咲かないとき、まず見直したいのが日当たりの状況です。ヒメシャラは明るい環境を好むため、光が足りないと花芽が育ちにくくなります。

これはヒメシャラが光合成によって成長や開花に必要なエネルギーを得る植物だからです。十分に日光を浴びられない場所では、枝葉の成長が優先され、花芽の形成まで手が回らなくなります。

例えば、建物の北側や大きな木の陰になる場所に植えられている場合、年中通して日照時間が短くなりがちです。こうした環境では、いくら適切に肥料を与えても、期待するような開花は見込めません。

そのため、ヒメシャラを植える際は、午前中に日が当たる場所や、半日以上は光が差す位置を選ぶことが重要です。ただし、葉が薄く強い日差しに弱い一面もあるため、西日が長く当たるような場所は避けるようにしましょう。

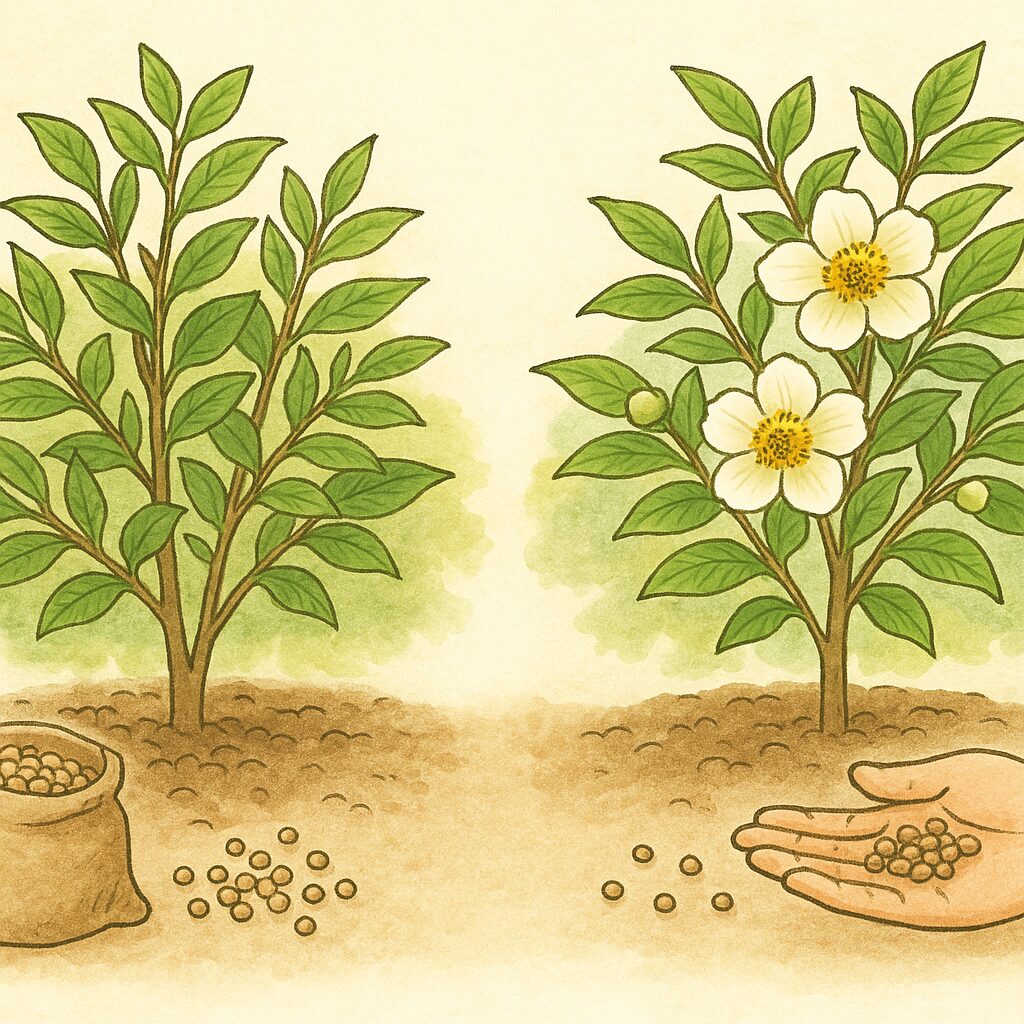

肥料不足が花芽形成に与える影響

ヒメシャラに花がつかない原因のひとつに、肥料の不足があります。適切な時期と量で施肥をしないと、花芽の形成がうまく進まず、翌年の花付きに大きな影響を及ぼします。

特に、リン酸の不足は花を咲かせる力を弱める要因です。窒素やカリウムも必要ですが、リン酸は花や実の形成をサポートする成分として欠かせません。

例えば、肥料をまったく与えていなかったり、窒素に偏った肥料ばかり使っている場合、枝葉ばかりが茂り、花芽がつかないという現象がよく起こります。

こうしたトラブルを避けるには、1~2月ごろに寒肥として油かすや粒状の化成肥料を株元に施すと効果的です。また、花が終わった7~8月には「お礼肥」として軽く追肥することで、次のシーズンに向けた花芽形成を助けることができます。

剪定時期のミスによる花の未開花

ヒメシャラの花が咲かない場合、剪定の時期に問題があるケースも少なくありません。花芽ができる前後に枝を切ってしまうと、花のつく準備自体が失われてしまうためです。

ヒメシャラの花芽は、前年に伸びた枝の葉の付け根に形成されます。そして、冬を越えてからその花芽が開花する流れになります。このため、春以降に強い剪定を行うと、せっかくできた花芽を切り落としてしまう恐れがあります。

例えば、4月や5月に大きく枝を切ってしまった場合、本来であれば夏に咲くはずだった花がまったく咲かないという事態にもなり得ます。こうなると、木の健康には問題がなくても、見た目としては「今年は全く咲かなかった」と感じるでしょう。

このようなトラブルを防ぐためには、剪定は落葉期である11月から2月の間に行うのが安全です。特に、短く切りすぎず、込み合った枝や徒長枝のみを整える程度に留めるのがポイントです。

病害虫による花芽の損傷とは

ヒメシャラが花を咲かせない原因のひとつに、病害虫の影響があります。特に花芽ができる時期や直前に被害を受けると、芽が変形したり、開花前に落ちてしまうこともあります。

ヒメシャラが花を咲かせない原因のひとつに、病害虫の影響があります。特に花芽ができる時期や直前に被害を受けると、芽が変形したり、開花前に落ちてしまうこともあります。

このような被害が起こる背景には、花芽が比較的やわらかく、外的要因に弱いという特性があります。アブラムシやカイガラムシのような害虫は、枝や芽に群がり吸汁することで、植物にストレスを与えます。これにより正常な成長が妨げられ、花を咲かせる力を失ってしまいます。

例えば、春先から初夏にかけて気温と湿度が高くなる時期は、害虫の活動も活発になります。花芽が出始めるこの時期に放置しておくと、翌月には花芽が変色したり、黒ずんで落下することも少なくありません。

対策としては、定期的な観察と予防処置が重要です。2月ごろに石灰硫黄合剤を散布することで、越冬中の害虫や病原菌を抑えることができます。早期の対応が、花芽を守り、翌年の開花を支える鍵となります。

植え付けや水やりも開花に影響

ヒメシャラの開花には、植え付け場所や水やりの方法も大きく関係します。これらの条件が整っていないと、花芽が十分に発達せず、結果として花が咲かない状況につながります。

特に注意すべきは「乾燥」です。ヒメシャラはもともと湿り気のある環境を好むため、土壌が乾燥しすぎると、成長が停滞したり、花芽の形成が途中で止まることがあります。さらに、水はけが悪く根が傷んでも、同様の問題が起こります。

例えば、鉢植えで育てている場合、気温の高い時期には毎日チェックが必要です。土の表面が乾いていたら、たっぷりと水を与えます。一方、庭植えの場合は、極端な乾燥が続かない限り、週に1~2回程度で問題ありません。

また、植え付けのタイミングにも注意しましょう。ヒメシャラの定植に適しているのは、春(3~4月)または秋(10~11月)です。この時期を外すと根付きが悪くなり、開花までに数年かかる場合もあります。

ヒメシャラ 花が咲かないときのチェックポイント

花が咲く時期と見落としやすい勘違い

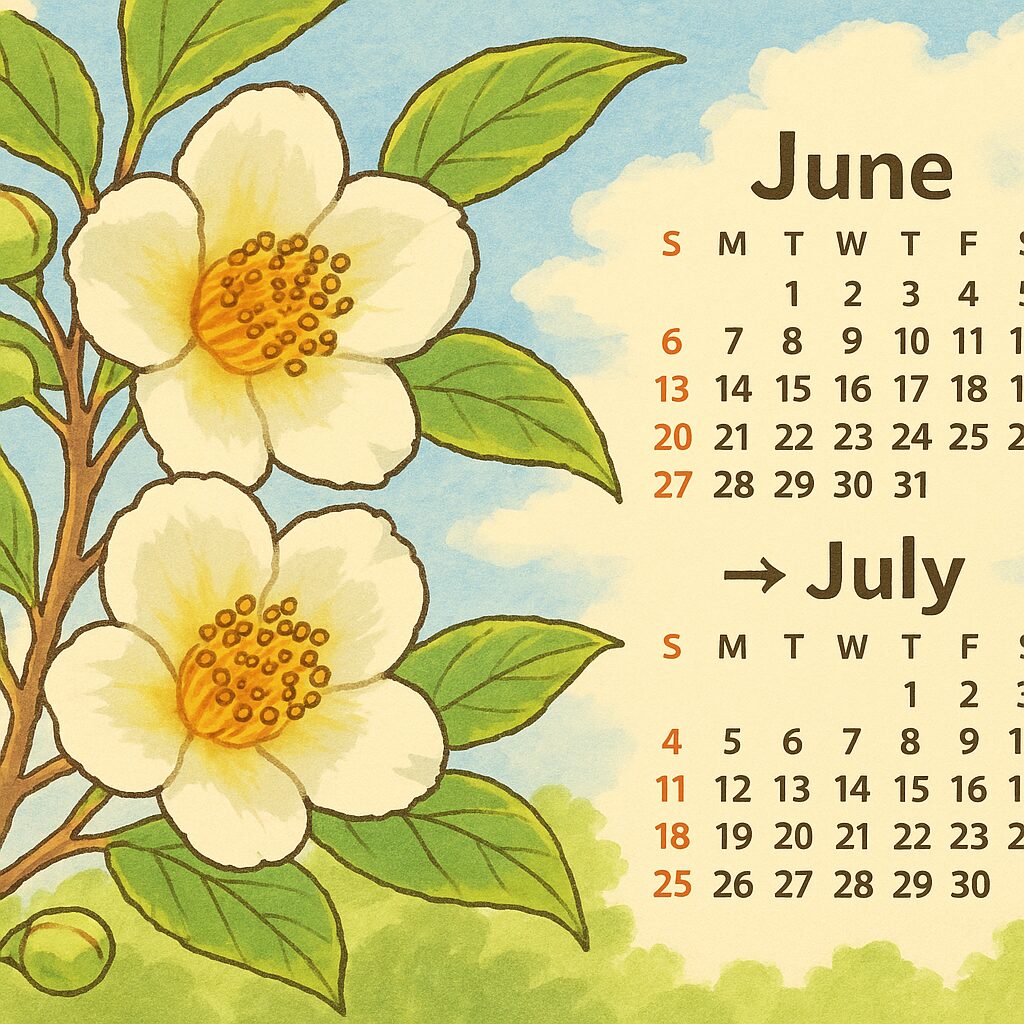

ヒメシャラの花が「咲かない」と感じる前に、まず開花時期を正しく理解しておくことが大切です。実は、咲く時期を勘違いしていたというケースも少なくありません。

ヒメシャラの花が「咲かない」と感じる前に、まず開花時期を正しく理解しておくことが大切です。実は、咲く時期を勘違いしていたというケースも少なくありません。

ヒメシャラの開花は6月から7月にかけてで、比較的短期間です。この期間を逃すと「今年は咲かなかった」と思い込んでしまうことがあります。特に、毎日じっくり観察していない場合、花が咲いてもすぐに散ってしまい、気づかないこともあります。

例えば、朝に咲いた花がその日の夕方には落ちてしまうほど、ヒメシャラの花は儚い性質を持っています。そのため、開花に気づくタイミングが遅れると、実際には咲いていたのに「咲かなかった」と判断してしまうのです。

このような誤解を防ぐには、6月~7月の開花シーズンにはこまめに様子をチェックし、毎年の記録をつけるのもおすすめです。花が咲かないと思っていたら、実際は開花後すぐに落ちていただけ、というケースもよくあります。

寿命が近づくと花が減る?長生きのコツ

ヒメシャラは一般的に50~100年ほど生きると言われており、適切に育てれば長寿を保つことができます。ただし、年数が経つにつれて、少しずつ花の数が減ってくることがあります。

ヒメシャラは一般的に50~100年ほど生きると言われており、適切に育てれば長寿を保つことができます。ただし、年数が経つにつれて、少しずつ花の数が減ってくることがあります。

こうした変化は、木自体の老化や根の弱りなどが影響している場合が多いです。加えて、日々の管理状態によって寿命の長さや花付きは大きく変わります。水不足や根詰まり、剪定のしすぎなどが重なると、木の体力が落ち、花を咲かせる余裕がなくなってしまうのです。

例えば、10年以上経ったヒメシャラで水やりの頻度がまちまちだったり、剪定を毎年のように強く行っていた場合、徐々に花が少なくなり、最後にはほとんど咲かなくなることもあります。

こうした老化を遅らせ、花を長く楽しむためには、水やりや肥料を適切に行うとともに、剪定は最小限に留めて自然樹形を生かすようにしましょう。特に根の周囲を踏み固めないこと、風通しを良くして病害虫の予防を行うことも、寿命を延ばすうえで重要です。

花が落ちる原因と対処法について

ヒメシャラの花は、一見元気に咲いていても、すぐに落ちてしまうことがあります。これは品種の性質も関係していますが、環境や管理の影響を受けていることも考えられます。

ヒメシャラの花は、一見元気に咲いていても、すぐに落ちてしまうことがあります。これは品種の性質も関係していますが、環境や管理の影響を受けていることも考えられます。

まず知っておきたいのは、ヒメシャラの花はもともと寿命が短く、1日で落ちることが多いという特徴を持っている点です。このため、開花してもすぐに花が地面に落ちているのを見て、「咲かない」や「調子が悪い」と誤解することがあります。

一方で、咲いたばかりの花が異常に早くしおれたり、蕾のまま落ちてしまう場合は、水分不足や高温障害、あるいは病害虫の被害が原因となっている可能性があります。特に、乾燥した日が続く夏場は、水切れによって花が落ちやすくなります。

対処法としては、土の状態をこまめに確認し、乾いていればたっぷりと水を与えるようにします。また、直射日光が長時間当たる場所では、日よけやマルチングなどで地表の乾燥を抑えるのも効果的です。

枯れる原因とその予防策を知ろう

ヒメシャラが枯れてしまう背景には、複数の要因が絡んでいます。見た目は元気そうでも、根が弱っていたり、気づかないうちにダメージを受けていることがあります。

まず注意したいのは、水はけの悪い土壌です。ヒメシャラは過湿に弱いため、根が常に湿った状態にあると、根腐れを起こして枯れてしまうことがあります。また、逆に乾燥しすぎると、水分が吸収できず葉がしおれ、枝先から枯れ込んでいきます。

他にも、剪定のしすぎや時期を誤った手入れも、木にとっては大きなストレスになります。特に、毎年細かく枝を切り詰めていると、7~8年で樹勢が弱まり、最終的に全体が枯れるケースもあります。

このようなリスクを減らすには、まずは適切な場所に植えることが基本です。半日陰で風通しがよく、水はけのよい場所が適しています。さらに、剪定は冬の落葉期に最小限にとどめ、肥料や水やりも過不足なく管理することが大切です。

肥料はいつどのように与えるべきか

ヒメシャラにとって肥料は、健やかな成長と花付きに欠かせない要素です。ただし、やみくもに与えても効果は薄く、時期と内容を間違えると逆効果になることもあります。

肥料を与えるタイミングとして最も適しているのは、1~2月ごろの「寒肥」と、7~8月の「お礼肥」です。寒肥は、春の成長と花芽形成を支えるための栄養源であり、お礼肥は花が咲き終わったあとの木の回復を助けます。

寒肥には、油かすと化成肥料を混ぜたものを使用し、株元の周囲に浅く埋める形で施します。一方、お礼肥は控えめに化成肥料をまく程度に留めるのがよいでしょう。

ここで注意したいのは、与えすぎないことです。窒素分が多すぎると枝葉ばかりが茂り、花芽の形成が阻害される恐れがあります。また、肥料が根に直接触れると根を傷めるため、必ず株から少し離れた場所に施すようにしましょう。

剪定のポイントと注意点をおさえる

ヒメシャラの剪定は、花付きや樹形に大きな影響を与える作業です。しかし、時期や方法を間違えると木に負担をかけ、花が咲かなくなる原因にもなります。

剪定の基本は、落葉している11月~3月の冬季に行うことです。この時期は花芽を確認しながら不要な枝を整理できるため、花を残しやすくなります。また、伸びすぎた枝や絡み合った枝を付け根から切ることで、通風性が改善され、病害虫の予防にもつながります。

一方、夏の剪定(6月ごろ)は花芽がすでに形成されている可能性があるため、軽めに済ませるのが無難です。どうしても剪定が必要な場合は、枝の途中で切らず、分かれ目のつけ根で切るようにしましょう。

なお、細かい枝を毎年のようにこまめに切っていると、7~8年で木全体の樹勢が落ち、最終的に枯れてしまうこともあります。そのため、剪定は必要最低限にとどめ、ヒメシャラ本来の自然な樹形を楽しむスタイルが推奨されます。

プロに頼むべきケースとは?

ヒメシャラの手入れは、自分でも可能ですが、状況によっては専門業者に依頼するのが安心です。とくに開花不良や枯れの兆候が見られる場合、原因の特定が難しくなることが多いためです。

例えば、剪定しても毎年花が咲かない、病害虫が繰り返し発生する、木が大きくなりすぎて手が届かない、といったケースでは、自力での対処が限界を超えてしまいます。プロであれば、木の健康状態や立地環境を総合的に判断し、最適な手入れ方法を提案してくれます。

また、高所作業が必要な場合や、長年放置された木を整えるときにも、無理をせず専門業者に依頼した方が安全です。事故や木のダメージを避けるためにも、自分でできる範囲を見極めることが大切です。

無理に剪定や植え替えを行って木を傷めてしまうよりも、必要に応じてプロの力を借りることで、ヒメシャラを長く健康に保つことができるでしょう。

ヒメシャラ 花が咲かない原因と対策のまとめ

日光不足の環境では花芽が形成されにくい

リン酸不足の肥料では花付きが悪くなる

春以降の剪定は花芽を切り落とす可能性がある

害虫の吸汁被害で花芽が変形・脱落することがある

乾燥や過湿による根のダメージが開花を妨げる

植え付け時期が適切でないと根付きが悪くなる

開花時期を見誤ると「咲いていない」と錯覚しやすい

樹齢が進むと体力低下により花の数が減る

花が一日で落ちるため気づかないことが多い

毎年強い剪定を続けると樹勢が衰える