バイモユリを育てていて「なぜか花が咲かない」と悩んでいませんか?本記事では、「バイモユリ 花が咲かない」と検索してたどり着いた方に向けて、考えられる原因とその対策をわかりやすく解説します。花はいつ咲きますかという基本的な疑問から始まり、球根植え付けのタイミングや育て方のコツ、夏越しの方法まで幅広く紹介します。

バイモユリを育てていて「なぜか花が咲かない」と悩んでいませんか?本記事では、「バイモユリ 花が咲かない」と検索してたどり着いた方に向けて、考えられる原因とその対策をわかりやすく解説します。花はいつ咲きますかという基本的な疑問から始まり、球根植え付けのタイミングや育て方のコツ、夏越しの方法まで幅広く紹介します。

さらに、種から育てる方法やバイモユリを増やすための管理ポイント、知られざる毒性や花言葉についても触れており、育成だけでなく安全面の知識も深められます。また、「アミガサユリとの違いがわからない」という声にも応え、両者の関係性についても丁寧に説明しています。

初めての方にもわかりやすい内容を心がけているので、これからバイモユリを本格的に育てたい方、毎年しっかり花を咲かせたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

花が咲かない主な原因とその対策方法

適切な水やり・肥料・温度管理のポイント

球根や種からの育て方と増やし方の基本

開花時期や植え付け時期など育成の流れ

バイモユリ 花が咲かない主な原因とは

花はいつ咲きますか?時期と流れを解説

バイモユリは、春の訪れとともに花を咲かせる植物です。おおよそ3月から4月にかけて、淡い黄色や緑がかった美しい花を咲かせるのが一般的な流れです。

この花の咲くタイミングには、気温の変化と休眠からの目覚めが大きく関係しています。バイモユリは冬の間、地上部が枯れて休眠しますが、一定期間寒さに当たることで春に再び芽を出す性質を持っています。

例えば、関東地方の平地であれば3月中旬から4月初旬に開花が見られることが多く、これを過ぎると花が終わり、5月には再び地上部が枯れ始めます。こうして球根は休眠に入り、次の春に向けて栄養を蓄えていくのです。

開花時期を逃さないためには、冬の管理がとても重要になります。戸外の寒さにしっかり当て、春のタイミングを正しく迎えられるようにしましょう。

花が咲かない時の水やりの注意点

水やりは、バイモユリの花を咲かせるために欠かせない管理項目です。しかし、水の与え方を誤ると、せっかくの花芽が育たず、開花しないこともあります。

水やりは、バイモユリの花を咲かせるために欠かせない管理項目です。しかし、水の与え方を誤ると、せっかくの花芽が育たず、開花しないこともあります。

特に冬から春にかけての水管理が重要です。というのも、バイモユリは乾燥に弱い反面、過湿も嫌うため、季節や生育段階に応じた調整が必要だからです。

例えば、生育期である秋から春にかけては、土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと水を与えましょう。ただし、常に湿っている状態が続くと、球根が腐るおそれがあるため、鉢植えの場合は水はけの良い土を使うのが前提となります。

一方、休眠期に入った夏場は水やりを控えめにし、乾燥気味に保つことで球根を傷めずに済みます。このときは、風通しの良い涼しい場所で管理することもポイントです。

水やりは単なる習慣ではなく、植物のリズムに合わせたケアが求められる作業です。花が咲かない場合には、まず水の与え方を見直してみることをおすすめします。

肥料不足が花に与える影響とは

バイモユリにとって肥料は、花を咲かせるためのエネルギー源です。十分な肥料を与えないと、球根が栄養不足になり、花芽がつかない、あるいは小さなつぼみのまま終わってしまうことがあります。

この植物は特にリン酸成分を必要としています。リン酸は花芽の形成を助ける役割を持っており、これが不足すると葉ばかり茂って花が咲かない「葉ぼけ」の状態になりやすくなります。

実際、肥料の与え方にもタイミングと種類があります。例えば、2月や4月には固形肥料を置く「置き肥」を行い、10月末や花後すぐの5月には液体肥料を与えると効果的です。また、肥料の中でも窒素が多すぎると逆効果になるため、「リン酸多め・窒素控えめ」を意識することが重要です。

このように、適切な肥料管理は開花に直結する要素です。花が咲かないと感じたときには、使用している肥料の種類やタイミングを見直してみる価値があります。

高温によるストレスと対策方法

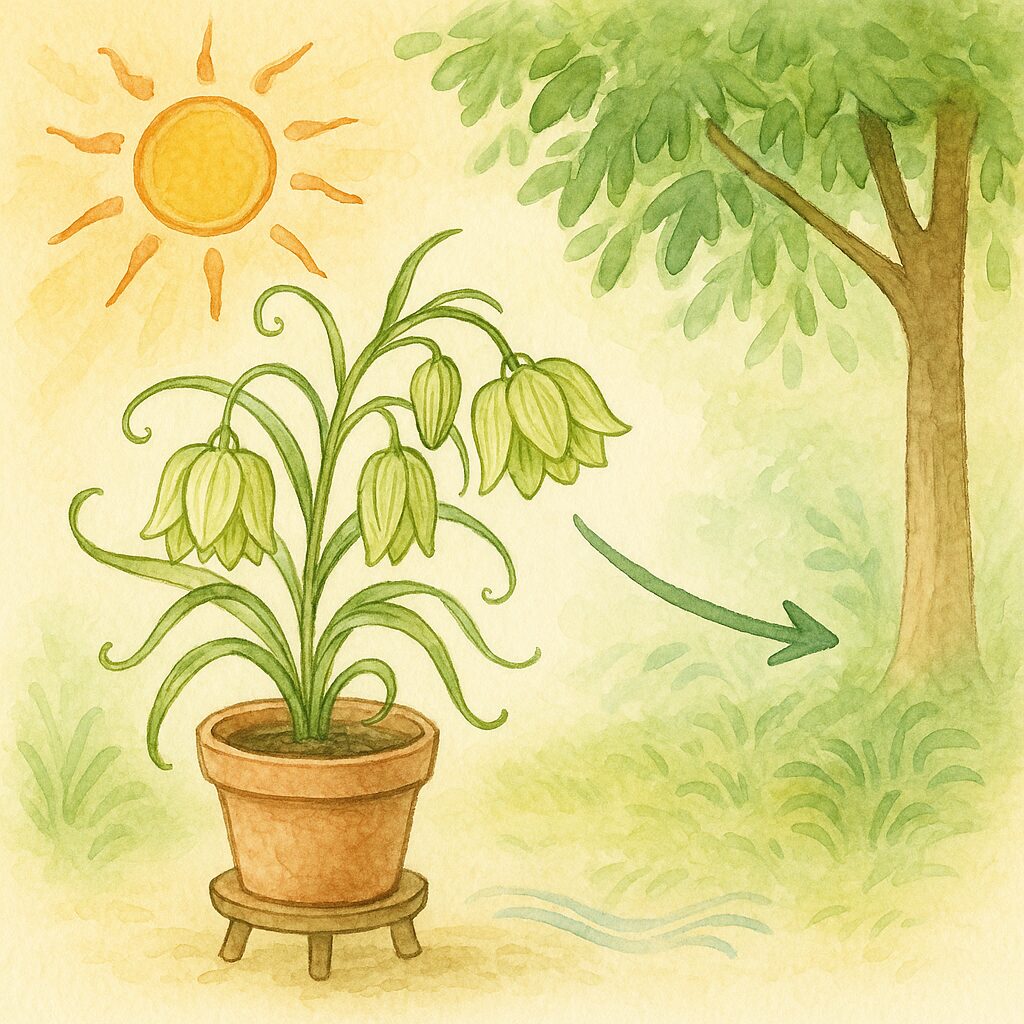

バイモユリは高温に弱い性質を持っているため、暑い季節の管理は非常に重要です。特に夏場の直射日光や高温多湿の環境に長時間さらされると、球根が傷んだり、花芽の形成に支障が出ることがあります。

バイモユリは高温に弱い性質を持っているため、暑い季節の管理は非常に重要です。特に夏場の直射日光や高温多湿の環境に長時間さらされると、球根が傷んだり、花芽の形成に支障が出ることがあります。

この植物はもともと涼しい気候を好むため、真夏の暑さが続くとストレスを受けやすくなります。葉がぐったりしたり、成長が止まってしまうのは高温障害のサインです。

こうした症状を防ぐためには、6月〜9月の間は鉢植えを涼しい半日陰に移動させるのが効果的です。例えば、風通しの良いベランダや軒下など、朝日が当たって午後から日陰になる場所が適しています。地植えの場合でも、落葉樹の下などに植えると、自然に日差しを避けることができます。

また、水やりは朝の涼しい時間帯に行い、蒸れを防ぐことも忘れてはいけません。受け皿に水が溜まり続けるような環境は避けましょう。こうした温度管理と湿度対策を行うことで、夏のダメージを最小限に抑えることが可能になります。

球根の生育不足と改善方法

バイモユリが花を咲かせない場合、球根の生育が不十分である可能性も考えられます。しっかりと栄養を蓄えられていない球根では、翌春に十分な花芽を形成できません。

生育不足の原因としては、日照不足、水やりの過不足、肥料管理の不備などが挙げられます。また、購入したばかりの球根は環境に慣れておらず、初年度は花が咲かないこともあります。

改善するには、まず生育期間中にしっかりと葉を育てることが重要です。葉は光合成によって球根に栄養を蓄える役割を果たしています。例えば、花後すぐに葉を切ってしまうと、その年の球根は十分に育ちません。そのため、花が終わった後も葉が自然に枯れるまで管理を続けましょう。

さらに、2月や4月に固形肥料を置き、10月から11月には液体肥料を追加することで、球根に必要な栄養を効率的に供給できます。植え替えも1~3年に一度行うと、土壌の通気性や養分バランスが整いやすくなります。

このように、球根の生育を意識した年間管理が、次の開花につながっていきます。

バイモユリ 花が咲かない時の育て方対策

夏越しの方法と栽培環境の整え方

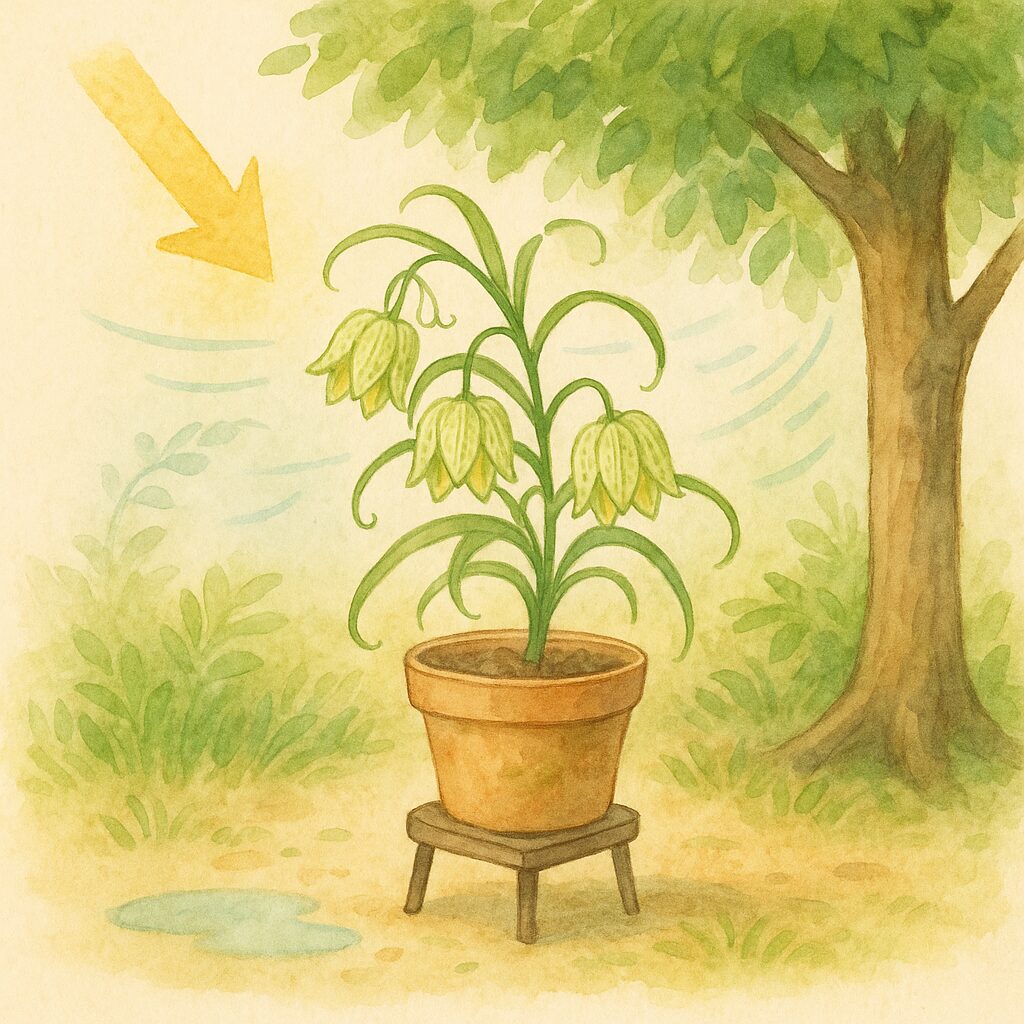

バイモユリにとって夏は最も厳しい季節です。なぜなら、高温多湿の気候はこの植物にとって大きな負担となり、球根が傷んだり腐ったりする原因になるからです。

バイモユリにとって夏は最も厳しい季節です。なぜなら、高温多湿の気候はこの植物にとって大きな負担となり、球根が傷んだり腐ったりする原因になるからです。

そこで、夏越しをうまく乗り切るためには「置き場所」と「管理方法」の見直しが欠かせません。まず置き場所ですが、鉢植えの場合は風通しが良く、直射日光を避けられる半日陰に移動させましょう。たとえば、朝だけ日が当たり、午後は影になる場所が理想的です。庭植えの場合は、もともと落葉樹の下などに植えると安心です。

また、地上部が枯れている休眠期は、水やりを控えめにする必要があります。ただし、完全に乾かしすぎると球根が干からびることがあるため、土が極端に乾燥しないよう気をつけることが大切です。

加えて、雨が続く梅雨時期や猛暑が続く8月は、鉢の中が蒸れやすくなります。こうしたときは、鉢を少し浮かせる工夫や、受け皿に溜まった水をこまめに捨てるといった対策も効果的です。

夏を無事に越せば、秋には再び植え付けや肥料のタイミングがやってきます。1年を通して計画的に環境を整えていくことが、健康な球根と美しい花につながります。

バイモユリを増やすためのポイント

バイモユリを増やすには、球根の管理と栽培環境の最適化が欠かせません。特に球根を健康に保ち、年々増やしていくためには、花後から休眠期までのケアが重要になります。

バイモユリは分球という方法で自然に数を増やしますが、球根の状態が悪いと分球が進まず、むしろ減ってしまうこともあります。これを防ぐためには、花が終わった後も葉を枯れるまで育てることが第一歩です。葉が光合成を続けることで、球根に栄養が蓄えられ、分球しやすくなります。

例えば、花後には追肥としてリン酸を多く含む液肥を与え、土の表面に腐葉土や堆肥をマルチングして保湿・保温を行うとよいでしょう。また、球根の掘り上げ後はピートモスや腐葉土と一緒に乾燥しないように保管するのもポイントです。

増やすためには、ただ育てるだけでなく、「球根にいかに栄養を集中させるか」を意識することが大切です。

正しい球根植え付けのタイミングと深さ

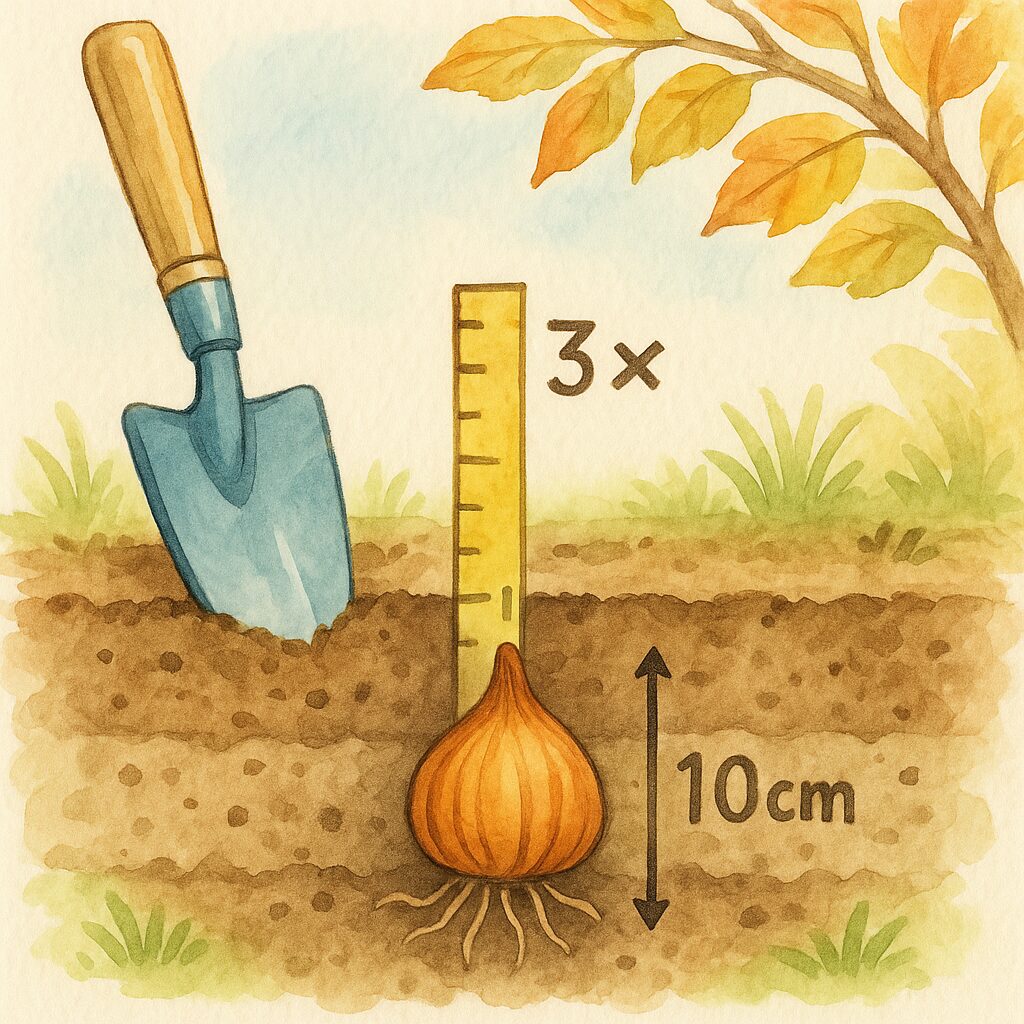

バイモユリの球根は、適切な時期と深さで植え付けることで、健康に育ちやすくなります。特に秋の植え付けは、翌年の花つきや球根の成長に大きな影響を与える作業です。

バイモユリの球根は、適切な時期と深さで植え付けることで、健康に育ちやすくなります。特に秋の植え付けは、翌年の花つきや球根の成長に大きな影響を与える作業です。

植え付けの適期は9月下旬から10月下旬頃です。この時期は気温が徐々に下がり始め、球根が発根しやすくなるタイミングでもあります。年明け以降の植え付けも不可能ではありませんが、寒さに当たる期間が短くなるため、花が咲かないリスクが高まります。

植え付けの深さについては、球根の高さの約3倍が目安です。たとえば、球根の高さが4cmであれば、12cmほどの深さに植え付けるのが適しています。浅すぎると球根が乾燥しやすく、深すぎると発芽しにくくなるため、深さの調整は慎重に行いましょう。

さらに、鉢植えの場合は5号~6号鉢に3球ほど、地植えでは5~20cmの間隔を空けて植えると、根詰まりを防げます。こうして丁寧に植えることで、球根がしっかりと根を張り、翌春の開花につながります。

種から育てる方法と注意点

バイモユリは球根での増殖が一般的ですが、種から育てることも可能です。ただし、球根ほど簡単ではなく、いくつかの注意点があります。

種まきの適期は10月から11月です。この時期にまくことで、自然な気温の低下により発芽が促されやすくなります。発芽適温は18℃前後とされており、温度が高すぎると発芽しないため、暖かい室内よりは冷涼な場所に置くことが適しています。

発芽には時間がかかり、平均で3週間ほど必要です。その間は土を乾燥させないよう注意します。霧吹きなどで表面を湿らせると、種に優しい管理ができます。

本葉が3枚以上になったら、少し大きめの鉢に植え替えましょう。このタイミングで根が窮屈になる前に広い空間を与えることが、健康な成長に繋がります。ただし、球根が成熟して花をつけるまでには数年かかることを覚悟しておく必要があります。

また、寒冷地では霜よけや防寒対策も必要になるため、地域の気候に応じた管理が求められます。種から育てるのは手間がかかりますが、その分だけ愛着のある花を咲かせる楽しみがあります。

バイモユリの毒性と安全な管理方法

バイモユリは見た目が美しい一方で、全草に毒性を持つ植物です。特に球根部分には強いアルカロイド系の毒成分が含まれており、誤って摂取すると中毒を引き起こす可能性があります。

この植物に含まれる主な有毒成分は「フリチリン」や「フリチラリン」といったアルカロイドで、摂取すると中枢神経や心臓、呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがあります。最悪の場合、呼吸困難や血圧低下などの重篤な症状を招くこともあるため注意が必要です。

例えば、小さなお子さんやペットがいる家庭では、鉢植えを手の届かない場所に置いたり、庭植えの場合は囲いを設けるなどの工夫が安全対策になります。また、園芸作業の際には手袋を着用し、作業後は必ず手を洗うことが基本です。

一方で、バイモユリは古くから民間薬としても利用されてきました。ただし、薬用に用いる場合は専門知識が必要であり、個人の判断で使用するのは避けるべきです。

このように、見た目の美しさに反して取り扱いには十分な注意が求められる植物です。適切な知識と管理をもって安全に楽しむようにしましょう。

花言葉とアミガサユリとの違いを紹介

バイモユリには「謙虚な心」「努力」「才能」「凛とした姿」といった花言葉が込められています。これらの言葉は、下向きにうつむいて咲くその姿から、慎ましくも芯のある印象を受けることに由来しています。

また、相手を思いやる気持ちを表す花としても知られており、茶花や贈答用として用いられることもあります。薬用植物としての背景もあり、「人を癒す」という意味合いを重ねて解釈されることもあります。

一方で、アミガサユリという名前を聞いたことがある方もいるかもしれません。実はこの2つの名前は、同じ植物を指しています。「アミガサユリ(編笠百合)」という名前は、花の内側にある網目模様が編笠に似ていることから名付けられました。

つまり、「バイモユリ」と「アミガサユリ」は別種ではなく、地域や文脈によって使い分けられている別名です。和名や園芸名としてどちらも一般的に使われていますが、園芸店や文献によって表記が異なる場合があるため、購入や調査の際は混同しないようにしましょう。

このように、名前の由来や花言葉を知ることで、バイモユリへの理解がより深まり、育てる楽しみも一層増すのではないでしょうか。

バイモユリ 花が咲かない原因と対策をまとめて解説

開花時期は3〜4月で、気温と休眠明けのタイミングが重要

冬にしっかり寒さに当てないと花芽が形成されにくい

乾燥に弱いため冬〜春は水切れに注意する必要がある

水の与えすぎは球根の腐敗や生育不良を招く

肥料のリン酸不足で花が咲かず葉だけが茂ることがある

夏の高温多湿によって球根が傷み、花芽ができにくくなる

葉を早く切ると光合成不足で球根に栄養が蓄えられない

球根の植え付けは秋に行い、深さと間隔の調整が重要

種から育てる場合は数年かかるため長期管理が必要

全草に毒性があるため誤食や接触には十分な注意が必要