ハナキリンの育て方で、「ハナキリンの花が咲かない」と悩んでいる方は少なくありません。順調に育っているように見えても、なぜか花が咲かず、枝だけが伸びすぎたり、ひょろひょろと頼りない姿になってしまうこともあります。さらには葉が落ちるといったトラブルに見舞われることもあり、原因がわからず困っている方も多いでしょう。

ハナキリンの育て方で、「ハナキリンの花が咲かない」と悩んでいる方は少なくありません。順調に育っているように見えても、なぜか花が咲かず、枝だけが伸びすぎたり、ひょろひょろと頼りない姿になってしまうこともあります。さらには葉が落ちるといったトラブルに見舞われることもあり、原因がわからず困っている方も多いでしょう。

この記事では、ハナキリンが花を咲かせない主な原因や、剪定方法・水やり・肥料の与え方といった具体的な対策を丁寧に解説します。また、花が咲く時期に向けての育て方のコツや、弱った株の復活を目指すケア方法、さらに挿し木によって増やす際のポイントまで網羅しています。

初めてハナキリンを育てる方はもちろん、長年育てているけれど花が咲かないという方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後まで参考にしてみてください。

ポイント

花が咲かない原因とその見分け方

日光・水・肥料などの正しい管理方法

剪定や挿し木などの具体的な育て方

冬越しや復活に向けたケアの手順

ハナキリン 花が咲かない主な原因とは

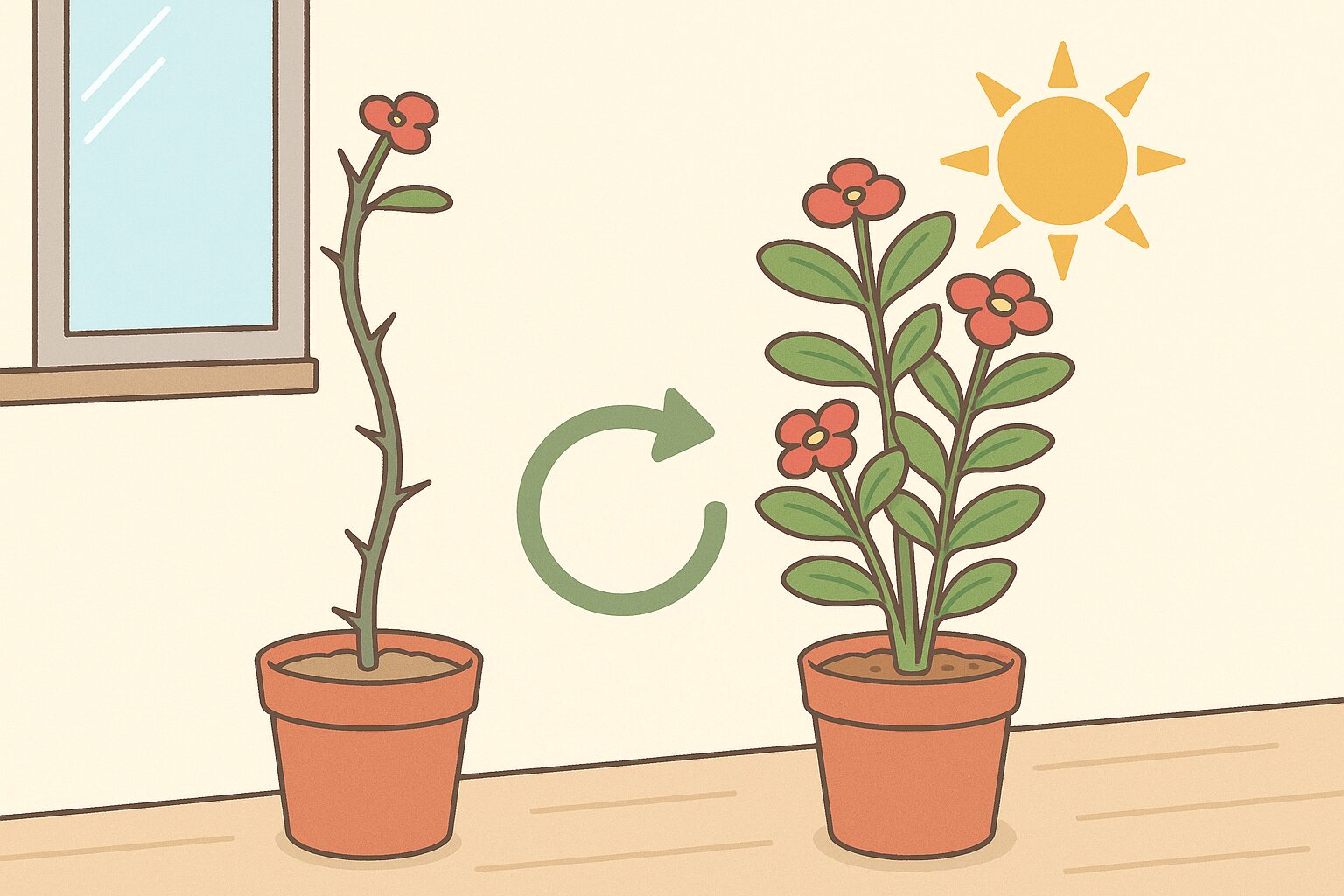

日光不足がハナキリンの開花を妨げる

ハナキリンが花を咲かせない原因のひとつに、日光不足が挙げられます。光が足りない環境では、植物が本来の力を発揮することができません。

ハナキリンが花を咲かせない原因のひとつに、日光不足が挙げられます。光が足りない環境では、植物が本来の力を発揮することができません。

特にハナキリンは、日光を好む性質があり、明るい場所でこそ元気に育ち、花も咲きやすくなります。光合成が活発に行われることで、エネルギーが蓄えられ、花を咲かせる準備が整っていくのです。

例えば、長期間日陰や室内の薄暗い場所に置いていると、茎ばかりが間延びして「徒長(とちょう)」と呼ばれる状態になりやすくなります。このような状態では花芽が形成されにくく、花が咲かないまま終わってしまうことも少なくありません。

置き場所としては、日中を通して明るい窓際が理想です。ただし、夏場の強い直射日光は葉焼けの原因にもなるため、レースカーテン越しのやわらかな光に当てると安心です。屋外で管理する場合は、朝日がよく当たる場所を選ぶとよいでしょう。

日照時間が短い季節や曇りの日が続く時期は、植物用のLEDライトを補助的に使うのもひとつの手段です。安定して光を確保することで、ハナキリンの開花を後押しすることができます。

肥料不足が花の成長に影響する理由

ハナキリンが花をつけない理由には、肥料の不足も見逃せません。特に「リン酸(P)」が不足していると、花芽の形成がうまくいかず、つぼみがつかないまま終わることがあります。

ハナキリンが花をつけない理由には、肥料の不足も見逃せません。特に「リン酸(P)」が不足していると、花芽の形成がうまくいかず、つぼみがつかないまま終わることがあります。

植物の生長には三大栄養素と呼ばれる「窒素・リン酸・カリウム」が不可欠ですが、なかでもリン酸は花や実をつける働きに深く関係しています。見た目では葉や茎がしっかりしていても、リン酸が足りていないと花が咲かないということは珍しくありません。

例えば、生育期にまったく肥料を与えていない場合や、窒素ばかりを含んだ肥料を使っていると、葉ばかりが茂ってしまい、花が咲かないという事態に陥りやすくなります。

対策としては、春から秋の生育期に月1回程度、リン酸を多く含んだ液体肥料を与えるのが効果的です。肥料は与えすぎても根を傷める可能性があるため、表示された濃度を守り、適量を守ることが重要です。

また、肥料の吸収が悪くなる「根詰まり」状態が起きていると、どれだけ栄養を与えても意味がないことがあります。このような場合には、植え替えも検討しましょう。

水やりのしすぎが与える悪影響

ハナキリンが元気に育たず、花を咲かせない原因として、水のやりすぎも注意すべき点です。過剰な水分は、根の状態を悪化させ、植物全体に大きなダメージを与える可能性があります。

多肉植物であるハナキリンは、もともと乾燥に強く、水分を蓄える能力に優れています。そのため、常に土が湿った状態では根が呼吸できなくなり、やがて根腐れを起こしてしまいます。これにより、栄養や水を吸収できなくなり、結果として花芽の形成が止まってしまうのです。

例えば、毎日決まった時間に水を与えていたり、受け皿に水が溜まったままの状態で放置していると、知らないうちに過湿環境が続いてしまいます。こうした管理では、たとえ日光や肥料が足りていても、開花にはつながりません。

適切な水やりの目安は「土がしっかりと乾いてから」。特に春から秋の生育期には、表面だけでなく鉢の中まで乾燥してからたっぷりと与えるようにしましょう。一方、冬は成長が緩やかになるため、水やりの頻度もさらに控えめにする必要があります。

加えて、水はけの悪い土を使っていると過湿のリスクが高まります。水やりの管理と併せて、土の見直しもしておくと安心です。

寒さによる開花障害とその対策

ハナキリンは寒さに弱い植物であり、低温環境では開花が止まってしまうことがあります。開花を継続させたいのであれば、冬場の管理方法が重要になります。

ハナキリンは本来、気温が15℃以上あれば冬でも花を咲かせることが可能です。しかし、気温が10℃を下回ると生長が鈍り、5℃以下では株が傷んだり、枯れてしまう危険性があります。寒さが続くと、エネルギーが生育に使われるため、花をつける余裕がなくなります。

例えば、外気温が急に下がる晩秋や冬の初めに屋外で放置していると、葉が落ちる・枝が黒ずむなどの変化が見られることがあります。こうなってしまうと、花どころか株そのものが危機的な状態になることも珍しくありません。

対策としては、気温が10℃を下回る前に室内へ取り込むのが基本です。特に夜間は冷え込みやすいため、日中は日当たりのよい窓辺、夜間は窓際から少し離して冷気を避けるとよいでしょう。暖房器具の風が直接当たる場所も避けてください。

また、冬は休眠期に入るため、水やりや肥料は控えめにし、株を無理に育てようとしないのがコツです。寒い季節を安全に乗り越えることが、次の開花につながります。

害虫の被害が花を咲かせない原因に

ハナキリンがなかなか花を咲かせないとき、害虫の影響が隠れている場合があります。特に小さな虫ほど見逃されやすく、気づかないうちに植物にダメージを与えていることがあります。

主な害虫には、アブラムシやカイガラムシなどが挙げられます。これらは葉や茎に寄生し、植物の養分を吸い取ることで全体の生育を妨げます。栄養が十分に行き渡らなくなると、花芽を形成する力が低下し、結果的に花が咲かなくなってしまうのです。

例えば、葉の表面にベタつきがあったり、黒っぽいカビのような汚れがついている場合は、害虫の排せつ物による「すす病」が発生している可能性があります。放置すると株全体が弱り、最終的には枯れるリスクもあります。

対策としては、こまめに葉の裏や茎の付け根をチェックし、虫を発見したらすぐに取り除くことが基本です。数が少ない場合は、濡れた綿棒でこそぎ落とすだけでも効果があります。大量発生している場合は、園芸用の殺虫剤を使用しましょう。

また、風通しの悪い場所や湿度が高い環境では害虫が発生しやすくなるため、環境の見直しも重要です。害虫対策を行うことで、ハナキリン本来の力を取り戻し、花が咲く可能性が高まります。

ハナキリン 花が咲かない時の対処法

剪定方法を理解して開花を促進

剪定はハナキリンを健康に育て、花を咲かせるために欠かせない作業のひとつです。不要な枝を整理することで、光や風が株全体に行き渡り、花芽がつきやすくなります。

剪定はハナキリンを健康に育て、花を咲かせるために欠かせない作業のひとつです。不要な枝を整理することで、光や風が株全体に行き渡り、花芽がつきやすくなります。

枝が伸びすぎると、植物のエネルギーが分散してしまい、花をつける力が弱まります。また、形が乱れることで日当たりや風通しが悪くなり、病害虫の温床にもなりかねません。剪定することで、成長のバランスを整え、開花に集中できる環境を作り出すことができます。

例えば、6月から8月の間に行う剪定は、特に効果的です。この時期はハナキリンの生育が盛んなため、剪定後も新芽が出やすく、株が早く回復します。茎が込み合っている部分や、徒長している枝を切り戻すことで、見た目も整います。

注意点としては、剪定の際には必ず手袋を着用し、茎から出る白い樹液に触れないようにしてください。この樹液には皮膚への刺激があり、かぶれることがあります。また、剪定道具は事前に消毒し、切り口から雑菌が入らないようにすることが大切です。

剪定後は、切り口を乾かすためにも数日は水やりを控え、風通しの良い場所で管理しましょう。こうした丁寧な作業が、ハナキリンの健全な生育と花の促進につながります。

伸びすぎた茎を整える重要性

ハナキリンの茎が必要以上に長く伸びてしまうと、見た目のバランスが崩れるだけでなく、花が咲きにくくなることがあります。こうした場合には、茎を適切に整えることが重要です。

茎が伸びすぎる主な原因は、日照不足や肥料の偏りなどです。特に日光が不足していると、光を求めて茎が間延びしやすく、葉と葉の間隔が広がっていきます。その結果、植物全体が不安定になり、花芽の形成にも悪影響を及ぼします。

例えば、茎が極端に傾いたり、重みで倒れそうになっている場合は、すぐに剪定を検討する必要があります。切り戻すことで、茎の長さが整い、株の安定感も取り戻すことができます。

整える際は、生育期である夏の間(6〜8月)に作業するのが最も効果的です。この時期は新芽が出やすく、剪定後の回復も早いため、株への負担が少なくなります。ただし、一度に大きく切りすぎると逆効果になるため、全体の3分の1以内にとどめると安全です。

茎を整えることで日当たりや風通しも良くなり、健康的な成長が促進されます。見た目の美しさと開花率の向上、どちらにもつながる大切なケアといえるでしょう。

ひょろひょろとした成長の改善策

ハナキリンが「ひょろひょろ」と頼りない姿に育ってしまうのは、環境条件が植物に適していないサインです。見た目だけでなく、開花や健康状態にも悪影響が出るため、早めに対処することが必要です。

ハナキリンが「ひょろひょろ」と頼りない姿に育ってしまうのは、環境条件が植物に適していないサインです。見た目だけでなく、開花や健康状態にも悪影響が出るため、早めに対処することが必要です。

主な原因は、日照不足・栄養の偏り・水のやりすぎ・根詰まりなどです。中でも日光不足は影響が大きく、光を求めて茎ばかりが細長く伸びる状態になりやすくなります。このような成長を「徒長」と呼びます。

改善策としてまず試したいのは、鉢の置き場所を見直すことです。日中を通して明るい窓辺に移動させ、できるだけ多くの光を取り込めるようにしましょう。また、栄養バランスを整えるために、成長期にはリン酸を含んだ液体肥料を数週間おきに与えるのも効果的です。

さらに、根詰まりがあると水や養分がうまく吸収されず、植物が弱々しくなります。鉢底から根が見えている場合や、長期間植え替えをしていない場合は、春や秋のタイミングで植え替えを検討しましょう。

そして、茎が極端に細くなってしまっている場合は剪定も併用します。短く切り戻すことで、新芽が太くしっかりと育ちやすくなります。ひょろひょろとした姿から脱却し、安定感のある生長を促すことが可能です。

葉が落ちる原因とその予防方法

ハナキリンの葉がぽろぽろと落ちるようになると、病気や育て方に問題がある可能性が高まります。落葉が進むと見た目も悪くなり、株自体の元気も損なわれていきます。

葉が落ちる原因としてよくあるのは、水のやりすぎ・急激な温度変化・日光不足などです。中でも、水を頻繁に与えすぎていると、根腐れが起こりやすくなり、その影響で葉が黄変し脱落してしまいます。また、気温が急に下がる季節の変わり目にも、環境の変化についていけず葉を落とすことがあります。

例えば、暖かい室内から突然寒い場所に移動させると、そのストレスによって葉が落ちるケースがあります。これを防ぐには、環境を急に変えないようにし、徐々に慣らしていくことが大切です。

日光については、窓際など明るい場所に置くことが基本です。ただし、真夏の直射日光が長時間当たると葉焼けを起こしてしまうため、適度に遮光する工夫も必要です。

予防策としては、まず水やりの頻度を見直し、土がしっかりと乾いてから与えるようにします。さらに、室温を一定に保ち、直射日光を避けながらも明るい環境で管理することが、葉の健康維持につながります。

葉が自然と落ちてしまうのは、ハナキリンからのSOSです。早めの原因把握と環境調整によって、元気な葉と美しい花を保つことができます。

花が咲く時期に向けた育て方のポイント

ハナキリンが最も花を咲かせやすいのは春から秋にかけての時期です。この期間に向けて適切な管理を行うことで、花つきを良くすることができます。

開花期を迎える準備として大切なのは、「光・水・肥料・剪定」のバランスです。まず、ハナキリンは日当たりを好む植物のため、できるだけ日光がよく当たる場所に置くことが基本です。窓際などの明るい場所に設置することで、光合成が活発になり、花芽が形成されやすくなります。

水やりについては、土の表面が乾いてから与えるのが鉄則です。頻繁な水やりは根腐れを引き起こし、開花に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

肥料は、生育が活発になる春から秋の間に、リン酸を多く含んだ液体肥料を2〜4週間に1回のペースで与えます。リン酸は花を咲かせるために特に重要な成分です。

また、春先に軽く剪定をしておくと、新しい芽が出やすくなり、株全体が活性化します。過去に咲き終えた枝や、弱々しい枝を切り戻すことで、栄養が有効に活用されるようになります。

これらの管理を意識的に行うことで、花が咲く時期に向けた準備が整い、長期間にわたり美しい花を楽しむことができます。

挿し木でハナキリンを増やすコツ

ハナキリンは比較的簡単に挿し木で増やせる多肉植物のひとつです。適切な時期と手順を守れば、高い確率で成功します。

挿し木に適した時期は、成長が活発な5月から7月です。この時期に、健康な枝の先端を5〜8cmほど切り取って使用します。ただし、切った直後は白い樹液が出るため、これを水でよく洗い流しておきましょう。乾燥するとゴムのように固まり、発根を妨げることがあります。

洗浄後は、日陰で2〜3日かけて切り口を完全に乾燥させることが大切です。乾かさずに挿すと、雑菌が入り腐敗する原因になります。

土は排水性に優れた鹿沼土や赤玉土を使用し、切り口を軽く差し込んで固定します。挿した後は、土が乾かない程度に水やりを行い、半日陰の環境で管理しましょう。直射日光は避けてください。

発根までには1〜2か月かかる場合があります。新芽が出てきたら、発根した証拠です。なお、作業中は手袋を着用し、樹液に触れないように注意してください。安全に気をつけながら行うことで、健康な新しい株を手に入れることができます。

冬越し後の復活に向けたケア方法

冬の寒さで弱ったハナキリンを春に復活させるには、適切なケアが不可欠です。気温が上がり始める時期に、タイミングよく手を加えることで、再び元気を取り戻すことができます。

寒い季節を過ごしたハナキリンは、一見すると枯れてしまったように見えることがありますが、茎や根にまだ生命力が残っていれば再生の可能性は十分にあります。特に、緑色の部分が少しでも残っていれば望みはあります。

復活に向けた第一歩は、室内の明るい場所に移動させて徐々に日光に慣らすことです。急に強い光に当てるとダメージを受けることがあるため、最初は半日陰からスタートしましょう。

水やりは慎重に行う必要があります。寒さで弱った状態のまま過剰に水を与えると、根腐れの原因になります。土が乾いていることを確認したうえで、少量ずつ与えるようにしましょう。

また、春になった段階で剪定を行い、枯れた枝を取り除くことも重要です。これにより、不要な部分にエネルギーが使われず、新しい成長が促進されます。

必要に応じて、根詰まりを解消するための植え替えも検討します。新しい土に変えることで、根が栄養を吸収しやすくなり、株全体の活力が戻ります。

これらのステップを丁寧に行えば、冬を乗り越えたハナキリンが再び美しい花を咲かせる姿を見ることができるでしょう。

ハナキリンの花が咲かない原因と対処法のまとめ

日光不足により光合成が不十分で花芽ができない

リン酸不足が花の成長を妨げる原因となる

水の与えすぎで根腐れを起こし開花が止まる

低温環境では生育が鈍り花が咲かなくなる

害虫が植物の養分を奪い開花力を低下させる

剪定をしないと枝が混み合い光や風が届かない

茎が伸びすぎると株が弱り花芽形成が妨げられる

ひょろひょろした成長は環境バランスの崩れが原因

葉が落ちるのは水分・気温・光の管理不足による

適切な管理で冬越し後も開花を目指せる