「ノリウツギライムライト 花が咲かない」と検索してこの記事にたどり着いた方は、おそらく花が咲かない原因に心当たりがなく、どこを改善すればよいのか悩んでいることでしょう。ノリウツギ「ライムライト」は美しい花を楽しめる反面、少しの管理ミスで花付きが悪くなることもあるデリケートな植物です。

「ノリウツギライムライト 花が咲かない」と検索してこの記事にたどり着いた方は、おそらく花が咲かない原因に心当たりがなく、どこを改善すればよいのか悩んでいることでしょう。ノリウツギ「ライムライト」は美しい花を楽しめる反面、少しの管理ミスで花付きが悪くなることもあるデリケートな植物です。

この記事では、剪定のタイミングや方法、日当たりの条件、肥料の与え方など、開花に影響するさまざまな要因を解説していきます。特に「剪定しない」ことで起こる問題や、地植えに適した場所選び、旺盛な成長速度への対応方法など、実践的な対策も紹介します。

また、花が咲く時期を誤解しているケースや、枯れた枝をそのままにしておくリスクにも触れながら、ノリウツギをより健康に育てるためのポイントを押さえていきます。樹高が高くなりすぎて花が見えないと感じている方にも参考になる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

ポイント

花が咲かない原因として考えられる環境や管理の問題

剪定の適切な時期と方法

地植えに適した場所や条件

成長速度や樹高に応じた日常管理のポイント

ノリウツギライムライト 花が咲かない原因とは

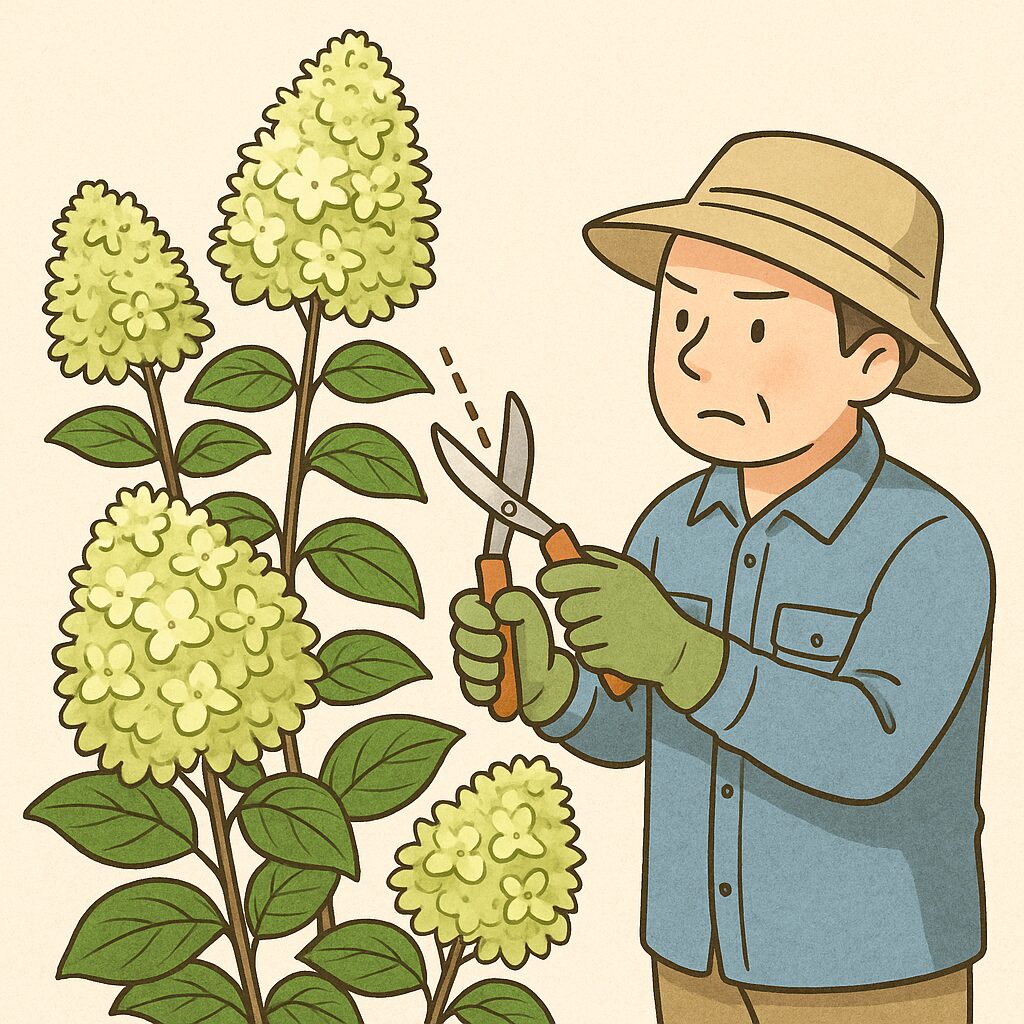

剪定のタイミングと方法に注意

ノリウツギ「ライムライト」が花を咲かせない理由の一つに、剪定のタイミングや方法の誤りがあります。適切な剪定を行わないと、花芽が形成されず、翌年の開花が期待できなくなります。

ノリウツギ「ライムライト」が花を咲かせない理由の一つに、剪定のタイミングや方法の誤りがあります。適切な剪定を行わないと、花芽が形成されず、翌年の開花が期待できなくなります。

ノリウツギは「新枝咲き」の植物であり、前年に伸びた枝ではなく、その年に新しく伸びた枝に花が咲く性質があります。そのため、前年の枝を残しすぎると、花の位置が高くなったり、全体的に花数が減ったりする傾向があります。

具体的には、開花が終わった後から、翌年の芽吹き前(10月~3月)までの間に剪定を行うのが理想です。この時期であれば、花芽の形成に悪影響を与えず、枝の更新もスムーズに進みます。花が咲いた枝は軽く切り戻し、咲かなかった枝はそのまま残すのが基本です。また、伸びすぎた枝は低めに切り戻すと、樹形も整いやすくなります。

ただし、強剪定をしすぎると、かえって翌年の花付きが悪くなることもあるため注意が必要です。あくまで枝の整理を目的にし、バランスよく切ることを心がけましょう。

日当たり不足が花芽に影響

ノリウツギ「ライムライト」が思うように花を咲かせない背景には、日照条件の悪さが関係している場合があります。特に、半日以上日陰になるような場所で育てていると、花芽の形成に大きな影響が出る可能性があります。

ノリウツギ「ライムライト」が思うように花を咲かせない背景には、日照条件の悪さが関係している場合があります。特に、半日以上日陰になるような場所で育てていると、花芽の形成に大きな影響が出る可能性があります。

ノリウツギは比較的耐陰性がある植物ですが、花をしっかり咲かせるには毎日4時間以上の直射日光が当たる環境が望ましいとされています。これが確保できない場合、葉は育っても花が咲かない「葉ばかり茂る」状態になりやすくなります。

たとえば、建物の北側や背の高い木の陰に植えている場合は、日照不足が慢性的に続くため、鉢植えであれば移動、地植えであれば植え替えを検討するのも有効です。特に花芽がつく初夏の時期にしっかりと日光を浴びることが、翌年の開花を左右します。

一方で、真夏の西日が強く当たる場所は葉焼けや乾燥を引き起こすこともあるため、直射日光と風通しのバランスを意識した環境づくりが大切です。

肥料バランスの偏りに要注意

ノリウツギ「ライムライト」が花を咲かせないとき、栄養の偏りが原因であるケースもあります。特に窒素が多すぎると、葉ばかりが茂って花芽がつかないという事態になりがちです。

ノリウツギはリン酸やカリウムを多く含む肥料を好む性質があるため、肥料選びが非常に重要です。リン酸は花芽の形成を助け、カリウムは根の発達や病害への抵抗力を高める役割を果たします。これらが不足すると、いくら育て方が丁寧でも開花にはつながりにくくなります。

例えば、生育期(春~夏)には緩効性肥料を月1回、液体肥料であれば1~2週間に1回程度が目安です。花の咲く時期に合わせてリン酸多めの肥料を追加すると、花付きが改善されやすくなります。

ただし、過剰な施肥は逆効果になることもあります。根が傷んだり、枝葉ばかりが過剰に成長してしまうことがあるため、ラベルの使用量を守り、必要に応じて追肥のタイミングを調整することが求められます。

水切れ・過湿どちらもNG

ノリウツギ「ライムライト」が花を咲かせない原因のひとつに、水管理のミスがあります。水が足りなかったり、逆に与えすぎたりすると、花芽の形成が妨げられる恐れがあります。

この植物は乾燥に弱く、特に鉢植えでは水切れに注意が必要です。夏の暑い時期には、土の表面が乾いていたら、鉢底から水が出るくらいたっぷりと与えるようにします。乾燥が続くと、葉がしおれたり、成長が止まってしまうこともあるため注意が必要です。

一方で、過湿にも要警戒です。排水性の悪い土を使っていたり、水を与えすぎていたりすると、根腐れを起こすことがあります。これにより根から水分や栄養を吸収できなくなり、健康な枝葉が育たず、花芽の形成も進まなくなります。

こうした事態を避けるには、土の状態をこまめに確認し、乾き具合を見ながら水やりの頻度や量を調整しましょう。鉢植えの場合は、水はけのよい土や鉢底に軽石を入れるなどの工夫も効果的です。

病害虫による花芽の被害も考慮

ノリウツギ「ライムライト」が咲かないときは、病気や害虫の影響を疑ってみるのも重要です。外見上は元気に見えても、花芽だけが食害されていたり、枯れていたりする場合があります。

よく見られる害虫にはアオムシ、アブラムシ、ハダニなどがあり、これらは若い芽や蕾を好んで食害します。被害にあうと、芽が茶色く変色したり、成長が止まることがあります。特にアオムシなどの幼虫は、土中に隠れていることもあるため、鉢植えでは一度土を掘って確認するのがよいでしょう。

また、病気としては灰色カビ病やうどんこ病が代表的です。これらは湿気が多く風通しの悪い環境で発生しやすく、花芽や葉に白い粉やカビのような症状が見られます。

予防のためには、風通しのよい場所に置くこと、葉に直接水をかけないこと、剪定で枝葉を整理することが大切です。すでに被害が見られる場合は、市販の園芸用殺虫剤や殺菌剤で早めに対処しましょう。

ノリウツギライムライト 花が咲かない時の対策

剪定しないとどうなるのか

ノリウツギ「ライムライト」は、新しく伸びた枝に花を咲かせる「新枝咲き」の品種です。そのため、剪定を行わないと花芽ができる場所が限られ、結果として花付きが悪くなってしまいます。

ノリウツギ「ライムライト」は、新しく伸びた枝に花を咲かせる「新枝咲き」の品種です。そのため、剪定を行わないと花芽ができる場所が限られ、結果として花付きが悪くなってしまいます。

まず、剪定を怠ると枝が混み合い、風通しが悪くなります。この状態が続くと、病害虫のリスクが高まり、健康な成長を妨げる原因になります。また、枝が伸びすぎると花が高所に咲いてしまい、見栄えも悪く、手入れもしにくくなります。

さらに、古い枝ばかり残ると、株全体の樹勢も徐々に衰えていきます。新しい枝が生えにくくなり、年々花の数が減っていくのです。

このような悪循環を防ぐには、毎年適切に剪定を行い、枝の更新を促す必要があります。特に、花が咲いた枝は軽く切り戻し、咲かなかった枝はそのまま残すという剪定方法が推奨されます。背が高くなりすぎた枝は、低く切り戻すことで樹形も整います。

剪定は樹木の健康を保つうえでも重要な作業です。放置してしまうと取り返しのつかない状態になることもあるため、計画的な管理を心がけましょう。

正しい剪定で枝を更新する

ノリウツギ「ライムライト」は、新しく伸びた枝にだけ花をつける性質があります。そのため、毎年適切な剪定を行い、枝を更新していくことが、花を咲かせ続けるうえで欠かせません。

枝を更新するためには、開花が終わった直後から翌年の芽吹き前(10月〜3月)までに剪定を行うのが理想的です。このタイミングで剪定をすることで、無駄な枝を減らし、翌年の成長に必要なスペースとエネルギーを確保できます。

やり方としては、花が咲いた枝を2~3節ほど残して軽く切り戻します。咲かなかった枝は、次の年に花を咲かせる可能性があるため、基本的には残しておきましょう。また、樹形を整えたい場合や、背が高くなりすぎた場合は、低めに切り戻してもかまいません。

ただし、強剪定を頻繁に行うと、枝の数が減りすぎて開花数が減ることがあります。バランスを見ながら、枝の整理と更新をセットで行う意識が大切です。

地植えの場所選びが重要

ノリウツギ「ライムライト」を地植えする場合、植え付ける場所の条件が花付きに大きく関わってきます。適切な場所を選ばないと、十分な生育ができず、花が咲かない原因になります。

ノリウツギ「ライムライト」を地植えする場合、植え付ける場所の条件が花付きに大きく関わってきます。適切な場所を選ばないと、十分な生育ができず、花が咲かない原因になります。

基本的に、日当たりの良い場所に植えるのが理想です。1日に4時間以上、直射日光が当たる場所が望ましく、光が不足すると花芽が形成されにくくなります。ただし、西日の強く当たる場所は乾燥や葉焼けの原因にもなるため、避けた方がよいでしょう。

また、土壌の水はけも重要なポイントです。排水性の悪い場所では根腐れを起こすリスクがあるため、必要であれば腐葉土などを混ぜて土壌を改良することをおすすめします。

例えば、建物の北側や高木の陰など、日陰時間が長すぎる場所では花つきが悪くなりやすいため、可能であれば植え替えも検討しましょう。こうした環境の工夫が、植物本来の力を引き出す土台になります。

成長速度に合わせた管理を

ノリウツギ「ライムライト」は、特に若い株のうちは成長がとても早く、一気に背丈が伸びる特徴があります。こうした性質を理解したうえで、定期的な手入れを行うことが、美しい花を咲かせるためには重要です。

旺盛な成長に任せて放置してしまうと、枝が混み合い、日光や風が枝の内側に届かなくなります。その結果、蒸れや病気の原因になったり、花の咲かない弱い枝ばかりが増えてしまったりすることがあります。

こうした状況を避けるには、成長スピードに応じて剪定や間引きを行うことが効果的です。特に春から夏にかけての生育期には、様子を見ながら不要な枝を間引いたり、樹形を整えたりして、植物のバランスを整えましょう。

また、株元が混雑していると根にも負担がかかります。必要に応じて、地植えであっても株間を広げたり、2〜3年に1回程度は植え替えや根の整理をすることで、健康な成長を維持できます。

成長が早いという特徴は管理次第で大きなメリットにもなるため、植物のペースに合わせた丁寧な育て方が求められます。

樹高が高すぎると花が見えない

ノリウツギ「ライムライト」は、生育が旺盛な品種のため、剪定をせずに育てると1.5〜2メートル以上に達することがあります。このように樹高が高くなりすぎると、せっかく咲いた花が視界の外にあり、観賞しにくくなってしまいます。

ノリウツギ「ライムライト」は、生育が旺盛な品種のため、剪定をせずに育てると1.5〜2メートル以上に達することがあります。このように樹高が高くなりすぎると、せっかく咲いた花が視界の外にあり、観賞しにくくなってしまいます。

また、背が高くなると上部に栄養が集中しやすくなり、下の方の枝に花芽がつきにくくなる場合もあります。枝が高所で込み合えば風通しも悪くなり、病害虫が発生しやすい環境にもなります。

このような状況を避けるには、花後から翌春までの間に剪定を行い、全体のバランスを整えることが必要です。特に背丈が伸びすぎた枝は、思い切って低めに切り戻すことで、目の高さで花を楽しむことができ、管理もしやすくなります。

剪定を工夫すれば、ブッシュ状に仕立てることも可能です。見た目にも美しく、手入れの手間も減るため、樹高管理は非常に重要なポイントといえるでしょう。

花が咲く時期を見逃さない

ノリウツギ「ライムライト」の花が咲く時期を把握していないと、花が咲かないと勘違いしてしまうことがあります。実際には、開花はアジサイよりも遅く、主に7月から8月頃に白い花を咲かせるのが特徴です。

この開花期は比較的長く、気温や環境によっては9月頃まで楽しめることもあります。また、咲き始めは白く、秋が深まるにつれて徐々にピンク色へと変化するため、花の色の移り変わりも観察できます。

一方で、春や初夏に花が咲かないからといって、まだ開花の準備ができていない段階で剪定してしまうと、せっかく形成された花芽を失うことにもなりかねません。

こうした失敗を防ぐためにも、花が咲く時期をあらかじめ理解しておくことが大切です。特に初めて育てる方は、他のアジサイ類とは時期がずれる点に注意して観察するようにしましょう。

枯れた枝は早めに処理を

ノリウツギ「ライムライト」を健康に育て、毎年きれいな花を咲かせるためには、枯れた枝の早期処理が欠かせません。放置された枯れ枝は病害虫の温床となるだけでなく、全体の樹勢を低下させる原因にもなります。

特に冬から春にかけては、枝の様子をよく観察するのに適した時期です。葉が落ちた状態なら、枯れている枝と元気な枝を見分けやすくなります。枝を軽く折ってみて中が茶色くスカスカであれば、すでに枯れているサインです。

枯れ枝を取り除くことで、風通しや日当たりも良くなり、新しい芽の成長を妨げることがなくなります。また、樹形も整いやすくなるため、見た目の美しさにもつながります。

なお、剪定バサミは清潔な状態で使用し、切り口には殺菌処理を施すなど、衛生面にも配慮しましょう。こうした丁寧な管理が、ノリウツギを長く楽しむための基本となります。

ノリウツギライムライト 花が咲かないときの原因と対策まとめ

剪定の時期が遅すぎると花芽ができない

古い枝を残しすぎると花がつきにくくなる

日照が不足すると花芽が発育しない

真夏の西日が強すぎると葉焼けを起こす

肥料に窒素が多いと葉ばかりが茂る

リン酸不足は花芽の形成を妨げる

水切れが続くと成長が止まりやすい

過湿状態では根腐れを起こしやすい

害虫による蕾の食害で開花しなくなることがある

枯れ枝を放置すると樹勢が衰える