ドウダンツツジは、美しい白い花と紅葉が楽しめる人気の落葉低木ですが、「ドウダンツツジ 花が咲かない」と悩む方も少なくありません。花を咲かせるには、花芽の形成時期や開花時期を正しく理解し、適切な管理を行うことが欠かせません。特に、剪定のタイミングがズレてしまったり、剪定冬に強く切りすぎたりすると、翌年の花芽を切り落としてしまう可能性があります。また、剪定しないとどうなるかを知らずに放置してしまうと、枝が混み合い、日照不足や病害虫のリスクが高まることもあります。

ドウダンツツジは、美しい白い花と紅葉が楽しめる人気の落葉低木ですが、「ドウダンツツジ 花が咲かない」と悩む方も少なくありません。花を咲かせるには、花芽の形成時期や開花時期を正しく理解し、適切な管理を行うことが欠かせません。特に、剪定のタイミングがズレてしまったり、剪定冬に強く切りすぎたりすると、翌年の花芽を切り落としてしまう可能性があります。また、剪定しないとどうなるかを知らずに放置してしまうと、枝が混み合い、日照不足や病害虫のリスクが高まることもあります。

さらに、肥料の種類や与える時期を誤ると、花付きが悪くなる原因になるため注意が必要です。一方で、ドウダンツツジは条件が整えば、ある程度ほったらかしでも育つ丈夫な植物です。ただし、大きくなりすぎた場合には樹形を整える手入れが必要になります。

この記事では、ドウダンツツジの花が咲かない原因と対策について、年間の管理方法を含めてわかりやすく解説していきます。初めて育てる方も安心して読める内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

花が咲かない主な原因とその見分け方を理解できる

剪定の適切な時期と方法がわかる

肥料の種類と与えるタイミングを知ることができる

年間を通じた効果的な管理方法を把握できる

ドウダンツツジ 花が咲かない原因とは

花芽がつかない理由と見分け方

ドウダンツツジの花が咲かない場合、その原因として最も多いのが「花芽がついていないこと」です。花芽とは、翌年の花になるための芽であり、これが形成されなければ花は咲きません。

ドウダンツツジの花が咲かない場合、その原因として最も多いのが「花芽がついていないこと」です。花芽とは、翌年の花になるための芽であり、これが形成されなければ花は咲きません。

主な理由として、剪定時期の誤りや日照不足、肥料のバランスの乱れなどが挙げられます。特に、花芽が形成されるのは夏の終わり頃(8月~9月)です。この時期に剪定をしてしまうと、せっかくできた花芽を切り落としてしまい、翌春の開花に影響が出ることがあります。

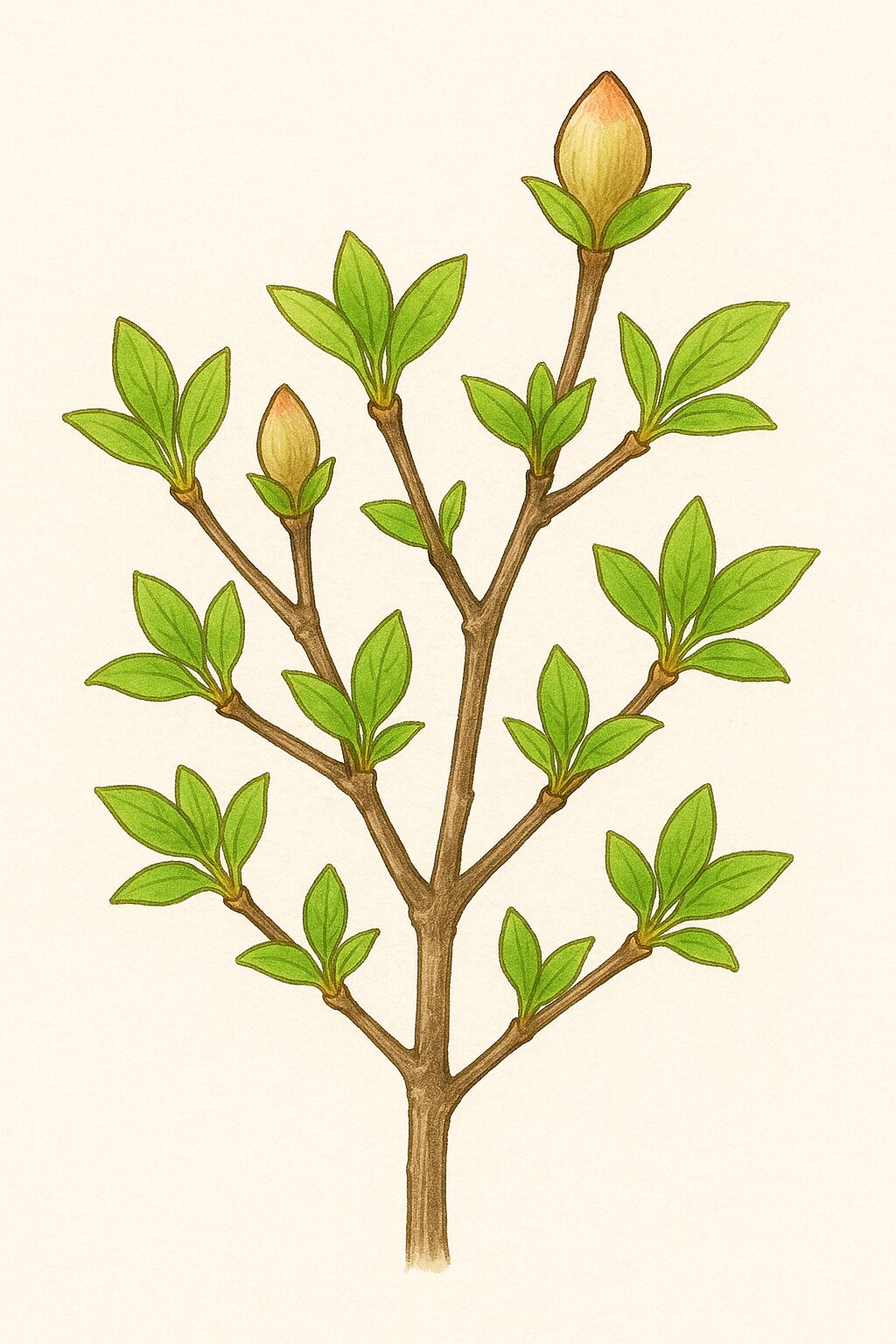

花芽がついているかどうかは、枝先の芽を観察することで判断できます。葉芽に比べて花芽はふっくらしており、丸みを帯びているのが特徴です。冬になると葉が落ちて見やすくなるため、この時期にチェックするのがよいでしょう。

ただし、花芽の見分けは初心者にはやや難しい面があります。最初のうちは過去の剪定時期や日照条件を思い返し、花芽形成に適した管理ができていたかを確認してみてください。

開花時期と剪定タイミングの関係

ドウダンツツジの花を楽しむためには、「開花時期」と「剪定のタイミング」が密接に関係していることを理解しておく必要があります。

ドウダンツツジの花を楽しむためには、「開花時期」と「剪定のタイミング」が密接に関係していることを理解しておく必要があります。

一般的に、ドウダンツツジは春の4月~5月に白い花を咲かせます。しかし、その花を咲かせるための準備は前年の夏に始まっています。花芽は7月から9月頃に形成されるため、剪定の時期がこれと重なると、花芽を切ってしまう可能性があるのです。

このような理由から、剪定は花が咲き終わった直後の5月〜6月中に行うのが理想です。早すぎても遅すぎても翌年の開花に影響が出るため、適切な時期を見極めることが重要です。

また、冬にも剪定は可能ですが、強剪定を行うと翌年の花芽が失われる恐れがあります。そのため、冬の剪定は樹形の調整を目的とし、花を優先したい場合は避けるのが無難です。

剪定しないとどうなるのか解説

ドウダンツツジを全く剪定せずに放置してしまうと、見た目が乱れるだけでなく、開花や健康状態にも悪影響が及びます。

最も大きな問題は、枝が過密になることです。枝葉が混み合うと光が内部まで届かず、光合成の効率が下がります。これにより植物の成長が鈍り、花芽が十分に形成されないことがあります。

さらに、枯れた枝や弱った枝をそのままにしておくと、そこに病害虫が発生しやすくなります。風通しも悪くなるため、病気のリスクが高まる点にも注意が必要です。

見た目の問題も無視できません。剪定を怠ると、ドウダンツツジ本来の美しい樹形が崩れ、生け垣や庭木としての景観価値が下がってしまいます。

いずれにしても、剪定はドウダンツツジの健康と美しさを保つために欠かせない作業です。年に一度は必ず状態を確認し、必要に応じて適切に枝を整理することが望まれます。

肥料不足が花付きに与える影響

ドウダンツツジの花が咲かない原因の一つに、肥料の不足があります。特にリン酸(P)の供給が足りないと、花付きが悪くなる傾向があります。

肥料には植物の生育を助ける三要素(チッ素・リン酸・カリ)があり、このうちリン酸は花や実をつけるために重要な役割を担っています。リン酸が不足すると、花芽がうまく形成されず、春になっても花が少ない、あるいはまったく咲かないという状況になることがあります。

例えば、肥料をまったく与えずに数年間放置した鉢植えでは、葉は茂っていても花が咲かないというケースが見られます。これに対して、花後に緩効性の化成肥料や油かすなどの有機肥料を適量施した株は、翌年にしっかりと花を咲かせる傾向があります。

ただし、過剰な施肥も根腐れや肥料焼けの原因になるため注意が必要です。肥料は花後と休眠期(2月~3月頃)に与えると効果的です。バランスの取れた施肥が、美しい花を咲かせる第一歩となります。

花を咲かせるには環境管理が重要

ドウダンツツジに花を咲かせるためには、単に水や肥料を与えるだけでなく、育てる環境全体を整えることが欠かせません。

主に影響する要素は、日照、温度、水やり、風通しなどです。日当たりが悪い場所では花芽がつきにくく、半日陰などでは葉ばかりが茂ってしまうことがあります。また、水切れが起きると夏場の花芽形成に支障が出ることがあり、適切なタイミングでの水やりも重要です。

例えば、日陰になりがちな北側の庭に植えられたドウダンツツジでは、花がほとんど咲かないことがありますが、南向きで風通しの良い場所に移植すると花付きが改善する例もあります。

このように、土壌、日照、水分、気温など、複数の要素が関係しているため、どれか一つを見直すのではなく、全体のバランスを意識した管理が求められます。花を確実に楽しみたい場合は、定期的に生育環境をチェックし、必要な手入れを行いましょう。

ドウダンツツジ 花が咲かないときの対処法

冬の剪定で気をつけるべきこと

ドウダンツツジの冬剪定は、落葉後の樹形調整や枯れ枝の除去に適した時期ですが、いくつか注意点があります。特に翌年も花を楽しみたい場合は慎重に行う必要があります。

ドウダンツツジの冬剪定は、落葉後の樹形調整や枯れ枝の除去に適した時期ですが、いくつか注意点があります。特に翌年も花を楽しみたい場合は慎重に行う必要があります。

冬に剪定する際は、すでに形成されている花芽を誤って切らないように意識することが重要です。花芽は前年の夏に作られており、冬には枝先に丸くふくらんだ形で残っています。これを見分けられないと、花を咲かせるための芽をすべて切り落としてしまう可能性があります。

また、強剪定によって枝を大きく切ると、樹勢が一時的に落ち込むことがあります。特に寒冷地では剪定後に冷え込みが強まると、切り口が凍傷を起こすこともあるため、剪定の程度は控えめにしたほうが安全です。

この時期の剪定は主に、混み合った枝の整理や傷んだ枝の除去を目的とし、花芽がついていない部分を中心に剪定するのが理想です。剪定ハサミやノコギリを使う場合も、道具は必ず清潔に保ち、病気の予防にも気を配りましょう。

ほったらかしでも良い条件とは

ドウダンツツジは比較的手がかからない植物として知られていますが、完全に放置しても問題がないというわけではありません。ある程度の条件が整っていれば、最低限の管理でも元気に育ち、花を咲かせてくれることがあります。

ドウダンツツジは比較的手がかからない植物として知られていますが、完全に放置しても問題がないというわけではありません。ある程度の条件が整っていれば、最低限の管理でも元気に育ち、花を咲かせてくれることがあります。

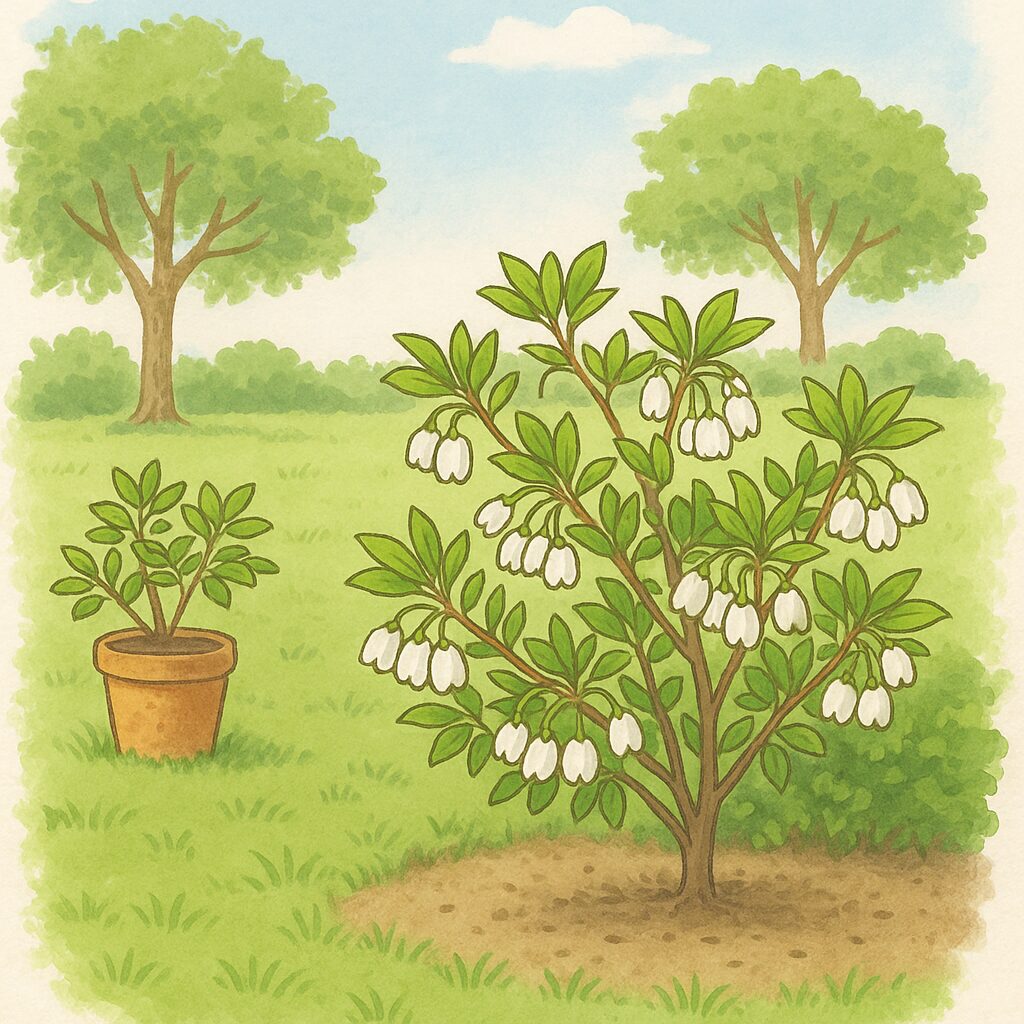

まず、地植えであることが前提となります。鉢植えの場合は水切れや根詰まりが起きやすく、定期的な手入れが不可欠です。一方で、地植えの場合は土中の水分が安定しやすく、根も十分に張れるため、自然のままでもある程度は健康を維持できます。

さらに、日当たりと風通しの良い場所に植えられていることも重要です。こうした環境であれば、枝の混雑による病害虫の発生も抑えられ、剪定や消毒といった管理も最小限で済みます。

ただし、何年も剪定をしないでいると樹形が崩れたり、花付きが徐々に悪くなったりすることもあります。ほったらかしでも育つのは、あくまでも条件が整っている場合に限られるため、状態を時折確認することは欠かせません。

大きくなりすぎた場合の対処法

ドウダンツツジは放置しておくと樹高が1〜2mほどにまで成長し、想定以上に大きくなることがあります。植えた当初はコンパクトだったとしても、数年経つと管理が難しくなることもあるため、対処方法を知っておくことが大切です。

まず、樹形を小さく整えたい場合は、冬の落葉期(10月〜11月)に行う強剪定が効果的です。この時期であれば葉が落ちていて枝の構造が見やすく、目的の形に仕立て直しやすくなります。ただし、強剪定をすると一時的に樹勢が落ちるため、株の状態を見ながら徐々に整えるのも一つの方法です。

例えば、一度に全体を短く切り詰めるのではなく、数年かけて段階的に剪定を行うことで、植物にかかる負担を軽減できます。また、枝元から切る際は、花芽の有無を確認してからにしましょう。

あまりに大きくなってしまった場合や、自力での剪定が難しい場合は、専門の剪定業者に依頼するのも検討してみてください。美しい樹形を保ちながら、再び開花させるための第一歩となります。

日照不足や水切れの見直しポイント

ドウダンツツジの花付きが悪いとき、見落とされがちなのが「日照」と「水分管理」のバランスです。植物にとってこれらは生育の基本であり、適切でないと花芽形成がうまくいきません。

ドウダンツツジの花付きが悪いとき、見落とされがちなのが「日照」と「水分管理」のバランスです。植物にとってこれらは生育の基本であり、適切でないと花芽形成がうまくいきません。

まず、日照時間が不足していると、枝がひょろ長く育ち、葉の色も薄くなりがちです。特にドウダンツツジは日光を好む性質があるため、半日陰の環境でも育つとはいえ、最低でも1日数時間の直射日光が必要です。もし建物の陰などで日が当たりにくい場合は、植え替えや鉢の移動を検討しましょう。

水やりについても過不足は禁物です。過度に乾燥した土壌では夏場に花芽が作られにくくなりますし、逆に湿りすぎた状態は根腐れの原因になります。土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと水を与えるのが基本です。鉢植えであれば排水性の高い土を使うことも忘れないようにしましょう。

このように、日照と水分の見直しは、花が咲かない悩みを解決する大きな手がかりとなります。まずは身近な環境条件を点検し、小さな改善から始めてみてください。

花芽が形成される時期を知る

ドウダンツツジの花を確実に咲かせたい場合、花芽がいつ形成されるのかを知っておくことが大切です。このタイミングを誤って管理すると、翌年の花が咲かない原因になります。

ドウダンツツジの花芽は、夏の終わり頃、具体的には8月から9月頃に形成されます。この期間中に植物が健全に育っている必要があり、栄養、水分、日照などの環境が整っていないと、花芽がうまく作られないことがあります。

また、この時期に剪定を行ってしまうと、せっかくできかけた花芽を切ってしまうことになります。剪定は花後の5月〜6月頃に済ませ、それ以降は枝をむやみに切らないようにしましょう。

前述の通り、花芽の形成が始まる時期を理解しておけば、それに合わせて管理スケジュールを立てやすくなります。特に初心者の方は、花が終わった後の初夏に剪定を済ませ、夏から秋は極力株を刺激しないことを意識してみてください。

肥料の種類と与える時期の目安

ドウダンツツジに適した肥料は、花付きや葉の色つやに大きく関わります。どんな肥料を、いつ与えるべきかを把握することで、健全な成長を促し、翌年の開花にもつながります。

使用する肥料は、緩効性の化成肥料(N-P-K=10-10-10などのバランス型)や、固形の油かすなどの有機質肥料がおすすめです。特にリン酸を含むものを選ぶと、花芽形成がスムーズになります。

与えるタイミングとしては、まず花が終わった直後(5月~6月)に一度施肥します。これにより、次の花芽形成に向けて栄養を補うことができます。さらに、春の芽出しに備えて、2月〜3月の休眠期にも肥料を与えると効果的です。

ただし、冬に植え替えや剪定をしたばかりの株には、根に負担がかかっているため施肥は控えるべきです。また、鉢植えの場合は水やりの頻度が多く、肥料成分が流れやすいため、控えめながらもこまめに補給することが求められます。

翌年の開花を促す年間管理法

ドウダンツツジを毎年きれいに咲かせたい場合は、1年を通じた計画的な管理がカギになります。季節ごとの作業を整理しておくことで、花芽形成や開花の成功率が格段に上がります。

春(3月〜5月)は新芽が出る時期であり、このタイミングで追肥や必要に応じた軽い剪定を行います。4月~5月には花が咲くので、終わった後は早めに剪定しておくと、花芽の形成を妨げません。

夏(6月〜8月)は水やりに注意が必要な時期です。特に鉢植えの場合は朝晩の水やりを心がけ、乾燥による花芽形成の失敗を防ぎます。この時期の肥料は控えめにし、葉の状態や樹勢を観察します。

秋(9月〜11月)は基本的に静かに過ごさせる期間です。不要な剪定は避け、枝にできている花芽を傷つけないようにします。10月以降は紅葉が始まり、落葉が進んだら冬剪定の準備に入ります。

冬(12月〜2月)は樹形の調整や古枝の整理に適した時期ですが、花芽を避けて剪定するよう注意が必要です。この時期に肥料を施すことで、春の芽出しがより良いものになります。

こうした年間の管理サイクルを意識していれば、翌年も安定して花を咲かせることができるでしょう。慣れてくると、季節ごとの作業も自然と身についてきます。

ドウダンツツジ 花が咲かないときに確認すべきポイント

花芽が形成されるのは8月〜9月頃であり、その前に剪定を終える必要がある

剪定時期を誤ると花芽を切り落とし、翌年の開花に影響が出る

花芽は冬に枝先でふくらんだ形をしており、葉芽と見分けがつく

肥料不足、特にリン酸不足は花付き不良の原因となる

肥料は花後と休眠期に与えるのが効果的

日照不足は花芽の形成を妨げ、枝の徒長を招く

過度の乾燥や過湿は花芽形成に悪影響を与える

冬剪定では花芽を避け、混み合った枝の整理を中心に行う

地植えで日当たりと風通しが良ければ、ほぼ放任でも育つことがある

年間を通じた管理で、花芽の形成と開花のサイクルを維持できる