デンドロビウムを育てているのに「花が咲かない」と悩んでいませんか?このページでは、そんなお悩みを持つ方に向けて、開花を妨げる原因とその対策をわかりやすく解説していきます。デンドロビウムは育てやすい反面、少しの管理不足やタイミングのズレで花が咲かなくなることがあります。例えば、肥料の与えすぎや季節ごとの育て方を誤ると、せっかくの新芽が十分に育たず、翌年の花付きにも影響してしまいます。また、花芽と高芽の見分け方を理解していないと、間違った処理をしてしまうこともあるでしょう。

デンドロビウムを育てているのに「花が咲かない」と悩んでいませんか?このページでは、そんなお悩みを持つ方に向けて、開花を妨げる原因とその対策をわかりやすく解説していきます。デンドロビウムは育てやすい反面、少しの管理不足やタイミングのズレで花が咲かなくなることがあります。例えば、肥料の与えすぎや季節ごとの育て方を誤ると、せっかくの新芽が十分に育たず、翌年の花付きにも影響してしまいます。また、花芽と高芽の見分け方を理解していないと、間違った処理をしてしまうこともあるでしょう。

さらに、つい手入れを怠る「ほったらかし」の栽培では、日照や寒さ、水やりといった基本的な条件が揃わず、開花が遠のく原因になります。本記事では、花の咲かせ方や花が終わったら行うべき管理、新芽の育て方、さらには植え替えのタイミングまで、年間を通じたケア方法も含めて詳しく解説します。これらの情報を押さえておけば、来年こそ美しい花を咲かせることができるはずです。

ポイント

デンドロビウムが花を咲かせない主な原因

季節ごとの正しい育て方のポイント

花芽と高芽の見分け方と対処法

開花を促すための管理と手入れ方法

デンドロビウム 花が咲かない原因とは?

肥料の与えすぎに注意する

デンドロビウムの花が咲かないとき、まず確認すべきなのが肥料の与え方です。葉がよく茂っているのに花がつかない場合、肥料の過剰が原因になっていることがあります。

デンドロビウムの花が咲かないとき、まず確認すべきなのが肥料の与え方です。葉がよく茂っているのに花がつかない場合、肥料の過剰が原因になっていることがあります。

特に注意したいのは、窒素(N)が多い肥料を長く使い続けることです。窒素は葉や茎を育てる栄養素ですが、量が多すぎると葉の成長ばかりが進み、花をつけるエネルギーが足りなくなってしまいます。この状態では、どれだけ育てても花芽が形成されにくくなります。

例えば、油かすなどの有機肥料は分解に時間がかかるため、8月を過ぎても効果が残ってしまうことがあります。秋に入っても葉が元気すぎる場合は、窒素肥料の影響を疑ってみましょう。

このような事態を防ぐためには、8月上旬を目安に肥料の使用を一旦止めるのが基本です。特に秋以降は、花芽の形成に集中できる環境を整える必要があります。過剰な栄養はかえって開花を遠ざけることを覚えておきましょう。

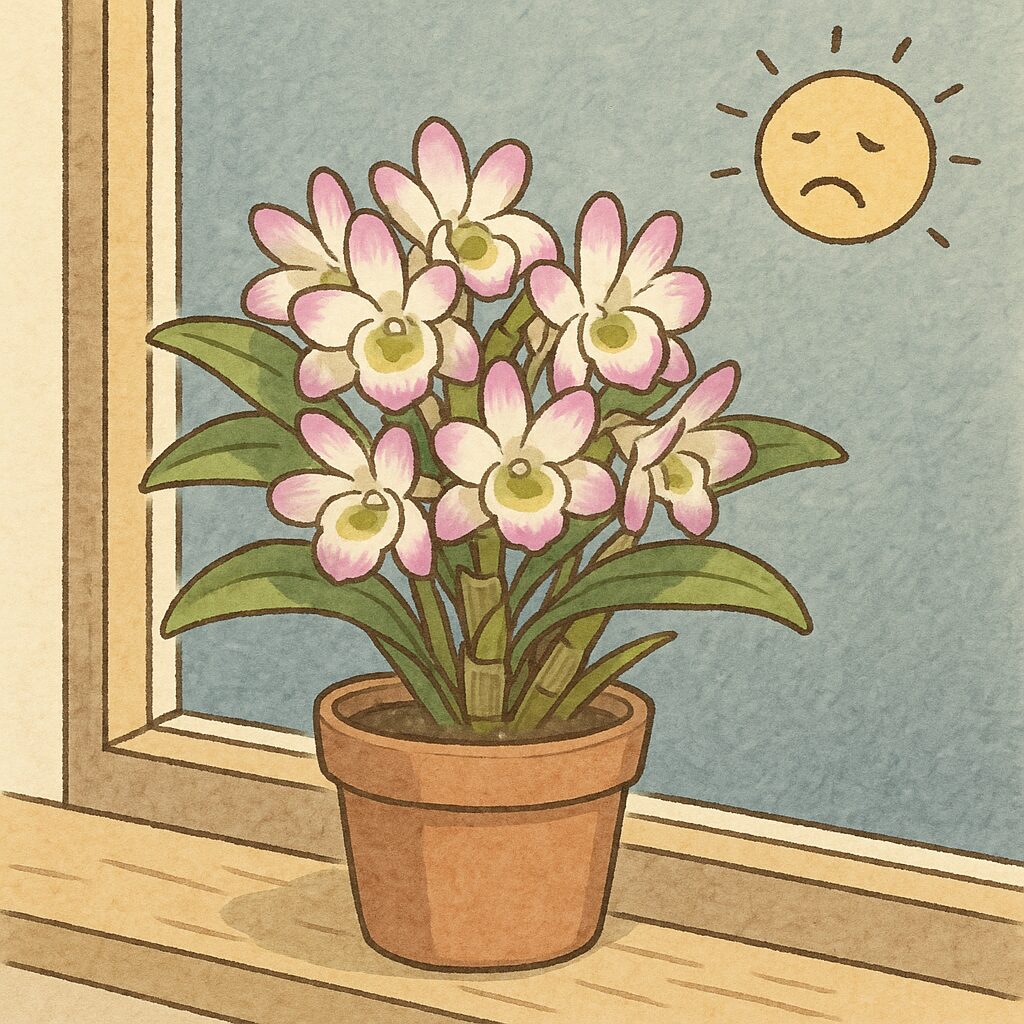

日照不足が花芽形成を妨げる

デンドロビウムにとって、十分な日光は花を咲かせるための基本条件です。光が足りないと、バルブ(茎)が十分に充実せず、花芽の形成がうまくいかなくなります。

特に注意が必要なのは、10月以降の管理です。この時期の光量が不足すると、せっかく夏に育てた新芽が成長を止めてしまい、結果的に翌春に花が咲かなくなるケースが多く見られます。窓際で育てている場合でも、日差しが弱くなる秋冬は直射日光を確保するのが難しくなります。

具体的には、午前から午後までしっかり光が当たる戸外やベランダが理想的な環境です。ガラス越しの光だけでは不十分なこともあるため、鉢の移動も検討しましょう。また、遮光ネットを使っていた場合は、秋には取り外して日光量を確保します。

光が足りないと、たとえ他の管理が完璧でも花芽が出ないことがあるため、日照は最優先のポイントといえるでしょう。

秋の寒さ不足で花芽が出ない

デンドロビウムは秋の寒さを感じることで花芽をつける性質を持っています。そのため、気温が下がらない環境で育てていると、花芽の分化が行われず、翌春に花が咲かなくなる可能性があります。

デンドロビウムは秋の寒さを感じることで花芽をつける性質を持っています。そのため、気温が下がらない環境で育てていると、花芽の分化が行われず、翌春に花が咲かなくなる可能性があります。

この性質は「低温処理」と呼ばれるもので、バルブが十分に充実したあと、気温が6~8℃の日が10日以上続くことで花芽が形成されやすくなります。室内に早めに取り込んでしまうと、この刺激が得られず、結果として開花を逃すことになります。

例えば、10月~11月にかけては、戸外の軒下や風通しの良い場所で育てるのが適しています。ただし、霜や冷たい雨に当たると株が傷むため、その点には十分注意が必要です。夜間の最低気温を確認しながら、取り込むタイミングを見極めましょう。

こうして寒さに適切に当てることができれば、バルブが花芽へと切り替わり、春には見事な開花が期待できます。寒さ対策は過保護になりすぎないことが大切です。

水やり不足で開花が止まることも

デンドロビウムは見た目とは異なり、水分をしっかり必要とする植物です。水やりが不十分な状態が続くと、バルブが十分に育たず、花を咲かせる力が不足してしまいます。

特に生育期である春から夏にかけての時期は、水分が足りないと新芽が十分に大きくならず、結果的にその新芽からの開花が難しくなります。表土が乾いたからといって慌てて与えるのではなく、鉢の中までしっかり乾いているかを確認したうえで、たっぷりと水を与えることが重要です。

例えば、表面だけが乾いたように見えても、中の土が湿っていることがあります。このような場合に毎日のように水を与えていると根腐れを引き起こすリスクもあるため、鉢の重さや指を入れての感触で土の状態を確かめる習慣をつけましょう。

乾燥に強そうなイメージがありますが、実際は水分管理が開花を左右する大きな要素となります。適切なタイミングと量を守った水やりを心がけることで、健康的なバルブを育てることができます。

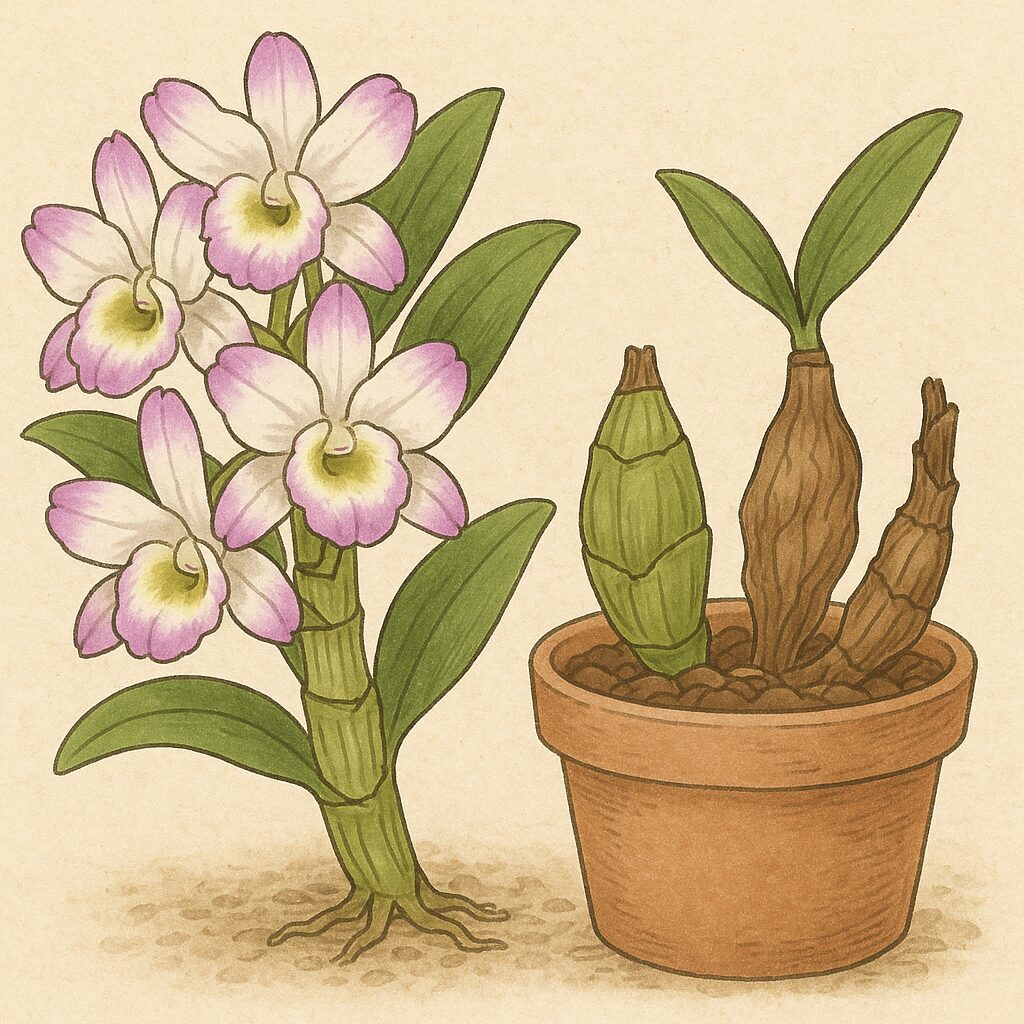

古いバルブの放置も影響する

デンドロビウムにおいて、古いバルブの扱い方はとても重要です。枯れているように見えるバルブでも、養分を蓄えているため、むやみに処分してしまうと新芽の成長や花付きに悪影響を及ぼすことがあります。

デンドロビウムにおいて、古いバルブの扱い方はとても重要です。枯れているように見えるバルブでも、養分を蓄えているため、むやみに処分してしまうと新芽の成長や花付きに悪影響を及ぼすことがあります。

実際、花が咲かなかったバルブや葉を落としたバルブでも、内部にはまだエネルギーが残っていることが多く、次の世代の新芽へと栄養を送る働きをしています。そのため、茶色くシワシワになって完全に枯れている場合を除き、切らずに残しておく方が安全です。

例えば、緑色をしていて多少シワがある程度のバルブであれば、無理に切る必要はありません。逆に、乾燥して明らかに枯れているものについては、通気性や見た目の面からも取り除いたほうが良い場合もあります。

このように、古いバルブは単なる「過去の部分」ではなく、株全体の健康を支える資源ともいえる存在です。バルブの状態を見極めて、必要に応じて整理することが開花への近道となります。

デンドロビウム 花が咲かない時の対策法

季節ごとの育て方を見直す

デンドロビウムの栽培において、年間を通じた管理の変化は欠かせません。季節に応じた適切な対応ができていないと、バルブの成長が不安定になり、花を咲かせる準備が整わなくなります。

春から初夏にかけては新芽が伸びる時期のため、日当たりと水分をしっかり確保することが必要です。一方、夏は直射日光が強すぎるため、遮光をして葉焼けを防ぐとともに、高温多湿による病害虫対策も行いましょう。秋には日光を十分に当てながら、寒さを感じさせることで花芽形成を促すことが大切です。そして冬は休眠期に入るため、水やりを控えめにし、室内の暖かい場所で管理します。

例えば、11月に入ったら1ヶ月ほど水を断ち、バルブに「そろそろ花芽を出す時期ですよ」とサインを与えると効果的です。このような季節ごとの管理を実践することで、花芽が安定して出やすくなります。

気温、日照、水やり、肥料の与え方などを季節ごとに見直し、計画的に育てることが、デンドロビウムの開花成功への鍵です。

花芽 高芽 見分け方を理解する

デンドロビウムの栽培では、「花芽」と「高芽」の違いを理解することが重要です。見分け方を知らないと、剪定や育成の判断を誤ることがあります。

花芽は、葉が落ちたバルブの節から冬から春にかけて出てきます。初期は少し膨らんだ丸みのある形をしており、成長すると花を咲かせます。一方、高芽は環境ストレスや栽培条件によって花芽の代わりに生じるもので、葉が付き、やがて小さなバルブや根を出して増殖します。

例えば、花芽は次第に先端が尖り始め、開花に向かって伸びていきますが、高芽は緑色の葉が展開し始めた時点でその違いが明らかになります。芽の段階では判断が難しいため、無理に取り除かず、成長を観察する姿勢が大切です。

このように、花芽と高芽を見極める力があれば、どのように対処すべきかが明確になります。見分け方を学ぶことは、デンドロビウムの開花を成功させるうえで欠かせないステップです。

ほったらかし栽培の落とし穴

デンドロビウムは比較的丈夫な植物ですが、「放っておいても咲く」と思い込んだままの管理は失敗のもとです。栽培を怠ることで、花芽が出なくなるどころか、株自体の健康も損なわれる恐れがあります。

デンドロビウムは比較的丈夫な植物ですが、「放っておいても咲く」と思い込んだままの管理は失敗のもとです。栽培を怠ることで、花芽が出なくなるどころか、株自体の健康も損なわれる恐れがあります。

このような落とし穴に多いのが、水やりを忘れる、光が届かない場所に置きっぱなしにする、肥料のタイミングを無視するといった例です。短期間では大きな変化が見られなくても、日々の管理不足が蓄積され、バルブの成長が止まり、花が咲かなくなる原因となります。

例えば、秋以降も室内に置いたままで寒さを感じさせなかった場合、花芽の形成が促されません。また、長く同じ鉢に植えたままで根詰まりしていると、水や栄養が行き渡らなくなり、株が弱ってしまいます。

最低限の手間を惜しまないことが、花を咲かせる近道です。放任主義ではなく、適度な手入れこそがデンドロビウムを元気に育てるコツといえるでしょう。

花の咲かせ方を基本から学ぶ

デンドロビウムの花を確実に咲かせるには、基本的な栽培サイクルを理解しておく必要があります。開花には「新芽の育成」「花芽の形成」「開花準備」の3段階があり、それぞれに応じた管理が求められます。

まずは春から秋にかけて、新しいバルブをしっかり育てることが第一です。バルブが未熟なままでは、いくら条件を整えても花が咲きません。次に、秋には日光と寒さに当てることで、花芽の分化を促します。そして冬から春にかけて、花芽が成長し、開花へとつながります。

例えば、8月上旬までに肥料を打ち切り、9月からは十分な日照と夜間の冷え込みを与えることで、花芽がつきやすくなります。冬場は乾かし気味の管理を心がけると、バルブのエネルギーが花に集中します。

このように、時期ごとの役割を理解して育てれば、毎年しっかりと花を楽しむことができます。開花に必要なのは「コツ」ではなく「基本の積み重ね」です。

花が終わったら行うべき管理

デンドロビウムの花が咲き終わった後の管理は、翌年の開花に大きく影響します。咲いたまま放置していると、株が無駄にエネルギーを消費してしまうため、適切な処理が欠かせません。

まず、しおれた花はできるだけ早く摘み取りましょう。花がらを残したままにすると、湿気がこもって病気の原因になる場合があります。その際、花茎は根元から切り落として問題ありません。株が消耗するのを防ぐためにも、早めの対処が望ましいです。

また、花後は株が休息に入る前のタイミングでもあるため、軽くお礼肥を与えることで体力の回復を助ける方法もあります。ただし、肥料を与えるのはあくまで短期間にとどめ、8月までには必ず中止しましょう。

こうして花後に丁寧な手入れを行うことで、次のバルブの成長がスムーズになります。花が終わっても管理は終わりではありません。翌年の花を意識した対応が、長く楽しむ秘訣です。

新芽の育て方で翌年に備える

デンドロビウムの翌年の開花は、新芽の育成にかかっています。元気な新芽を育てることが、健康なバルブをつくり、そのバルブから花を咲かせる基盤になります。

新芽は春から夏にかけて伸び始め、栄養と水分をしっかり必要とします。ここで水やりや肥料が不十分だと、バルブが小さく未熟なまま終わってしまい、花芽が形成されにくくなります。反対に肥料の与えすぎにも注意が必要で、葉ばかりが茂ってしまい開花が遠のくこともあります。

例えば、春先から月に1回の液体肥料を与え、日当たりの良い場所に置くことで、強い新芽が育ちやすくなります。夏場は直射日光を避けながらも、光量は十分確保するよう工夫しましょう。風通しの良い場所も生育には効果的です。

新芽の充実度が翌年の花の質と量を決めると言っても過言ではありません。日々の管理が着実に積み重なり、やがて美しい花となって返ってきます。

植え替えで根詰まりを防ぐ

デンドロビウムの健康を保つうえで、定期的な植え替えは非常に重要です。根詰まりを放置すると、吸水や栄養吸収がうまくいかず、株全体の弱体化につながります。

植え替えに適した時期は、花が咲き終わった3月下旬~5月ごろ。根が活発に動き始めるタイミングなので、環境への馴染みも早くなります。2年に1回を目安に植え替えると、根の状態を良好に保ちやすくなります。

具体的な手順としては、古い鉢から優しく株を取り出し、古根や傷んだ根を切り落として整理します。新しい鉢はひと回り大きめのサイズを選び、通気性の良い素焼鉢が推奨されます。用土は水苔や洋蘭用培養土を使い、根の間にしっかりと詰めていきます。

植え替え後は、定着するまで日陰で管理し、培養土ならすぐに水を与え、水苔ならしばらく乾かし気味にします。根が落ち着いてから通常の水やりに戻すと、株の負担が少なくなります。

植え替えは見落とされがちですが、花を咲かせ続けるためには欠かせない作業のひとつです。長く育てるには、根の健康維持も意識しましょう。

デンドロビウム 花が咲かない原因と対策の総まとめ

肥料の窒素分が多いと葉ばかり育ち花芽ができにくい

秋以降の日照不足はバルブの充実を妨げ花芽がつかない

十分な寒さに当たらないと花芽の分化が起こらない

水やりが少ないとバルブが育たず開花のエネルギーが不足する

古いバルブは栄養源なので完全に枯れるまで切らない

季節ごとに管理方法を変えないと花芽形成に失敗する

花芽と高芽を間違えると育成判断を誤る

放任栽培は管理不足になり花が咲かなくなる原因になる

新芽をしっかり育てないと翌年の開花につながらない

根詰まりは吸水と栄養吸収を妨げるため定期的な植え替えが必要