ソラマメの種まき、適期を逃して「もう今年は無理かな…」と諦めかけていませんか。家庭菜園で人気のソラマメですが、「種まきが遅いと収穫できないのでは」「冬が近い12月の種まきや、春先の種まきは3月からでも可能なのだろうか」といった不安は尽きないものです。

ソラマメの種まき、適期を逃して「もう今年は無理かな…」と諦めかけていませんか。家庭菜園で人気のソラマメですが、「種まきが遅いと収穫できないのでは」「冬が近い12月の種まきや、春先の種まきは3月からでも可能なのだろうか」といった不安は尽きないものです。

また、初めての挑戦で種まき失敗を経験して後悔したくない、という気持ちも強いかもしれません。ベランダのプランターで手軽に育てたいけれど、何から始めればよいか分からなかったり、収穫量を増やすための摘心といった作業に難しさを感じたりすることもあるでしょう。

この記事では、そうしたソラマメ栽培に関するあらゆる疑問や悩みを解決します。種まきの基本から、時期がずれてしまった場合の具体的な対策、さらには美味しいソラマメをたくさん収穫するための管理のコツまで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。

ポイント

-

地域や栽培方法に応じた最適な種まき時期

-

種まきが遅れたり、失敗したりした場合の具体的な対策

-

12月や3月など通常と異なる時期に種まきする際の注意点

-

収穫量を増やすための摘心や追肥など栽培管理のコツ

基本的なソラマメの種まきと失敗しないコツ

-

地域別の最適な種まき時期

-

プランター栽培での注意点

-

ソラマメの種まき失敗を防ぐコツ

-

発芽率を上げるための種のまき方

-

本葉が出たら行う定植のポイント

地域別の最適な種まき時期

ソラマメの種まきを成功させる第一歩は、お住まいの地域に合った適切な時期に行うことです。ソラマメは比較的冷涼な気候を好むため、暖かい地域と寒い地域では種まきのベストタイミングが異なります。

一般的に、気温が下がり始める秋に種をまき、苗の状態で冬を越し、春に収穫する「秋まき」が基本となります。時期が早すぎると、冬を迎える前に苗が大きく育ちすぎてしまい、寒さによるダメージ(寒害)を受けやすくなります。逆に、種まきが遅すぎると、十分に根が張らないまま厳しい冬を迎えることになり、生育不良の原因となり得ます。

お住まいの地域がどの区分に当たるかを確認し、最適な時期に作業を始めましょう。

プランター栽培での注意点

庭や畑がなくても、ソラマメはプランターで手軽に栽培を楽しむことができます。ただし、美味しく育てるためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

最も重要なのは、プランターのサイズです。ソラマメは根を深く広く張る植物なので、小さすぎる容器では十分に生育できません。深さが30cm以上、容量が20リットル以上ある、大型で深めのプランターを選ぶのが理想的です。

用土は、市販の野菜用培養土を使えば間違いありません。自分で配合する場合は、赤玉土と腐葉土を混ぜ、水はけと水持ちのバランスが良い土を目指します。

プランター栽培は地植えに比べて土が乾燥しやすいため、水やりには注意が必要です。土の表面が乾いたら、プランターの底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。特に開花期や実が大きくなる時期は、水分を多く必要としますので、水切れさせないように管理しましょう。

置き場所は、日当たりと風通しが良い場所を選びます。日光が不足すると苗がひょろひょろと育つ「徒長」の原因になり、病害虫も発生しやすくなります。

ソラマメの種まき失敗を防ぐコツ

せっかくまいた種から芽が出ないと、がっかりしてしまいます。ソラマメの種まきでよくある失敗の原因を知り、対策を講じることが成功への近道です。

主な失敗原因は、「過湿による腐敗」「深植えによる酸素不足」「鳥による食害」の3つです。

過湿による腐敗

ソラマメの種は大きく、水分を多く含んで腐りやすい性質があります。特に、水はけの悪い土壌で常に湿った状態が続くと、発芽する前に腐ってしまうことがあります。これを防ぐためには、水はけの良い土壌を用意することが何よりも大切です。種まき直後の水やりは必要ですが、その後は土の表面が乾くまで与えないようにし、過湿状態を避けましょう。

深植えによる酸素不足

種は発芽するために水分や温度だけでなく、酸素も必要とします。種を深く植えすぎると、土の中の酸素が不足し、発芽できなくなることがあります。ソラマメをまく際は、種の黒い筋の部分(おはぐろ)を斜め下に向けて、土に差し込むように植え、種の上部がわずかに見える程度の「浅植え」にするのがポイントです。

鳥による食害

豆類の種は、鳥たちにとってごちそうです。特にハトやカラスは、まいたばかりの種を巧みに見つけて食べてしまいます。種まき後は、鳥に狙われないように、不織布や防鳥ネットを畝(うね)全体に被せて物理的にガードするのが最も効果的です。

発芽率を上げるための種のまき方

適切な時期に、失敗しないコツを押さえて種をまくことが基本ですが、さらに一工夫加えることで、発芽率を高め、芽生えを揃えることができます。

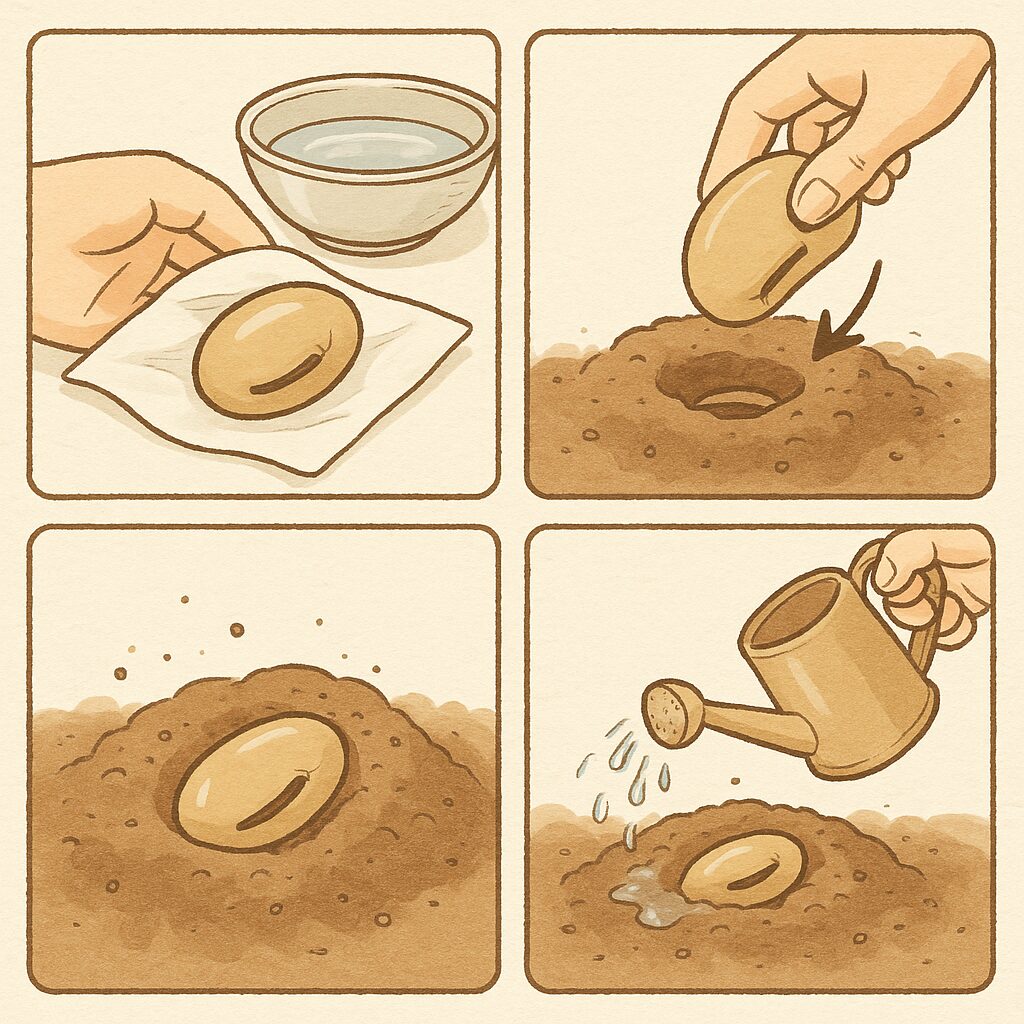

一つの方法は、種に事前に水を吸わせておく「吸水処理」です。ただし、長時間水に浸けすぎると、前述の通り腐敗の原因にもなりかねません。安全な方法としては、湿らせたキッチンペーパーなどで種を包み、一晩置いておく程度がおすすめです。これにより、種が発芽のスイッチを入れやすくなります。

そして、発芽を成功させる上で最も重要な要素の一つが、種の向きです。前述の通り、ソラマメの種には「おはぐろ」と呼ばれる黒い筋があります。この部分から根と芽が出てくるため、おはぐろを斜め下に向けて土に差し込むようにまきます。こうすることで、根はスムーズに下へ、芽は上へと伸びることができ、発芽が順調に進みます。

また、ソラマメの発芽に適した温度は15℃~20℃です。種まき時期が早すぎて地温が高すぎたり、遅すぎて低すぎたりすると発芽率が低下します。地域の気候を考慮し、適温の時期にまくことを心がけましょう。これらの工夫で、元気な芽生えが期待できます。

本葉が出たら行う定植のポイント

ポットで苗を育てた場合、適切なタイミングで畑やプランターに植え替える「定植」という作業を行います。この定植がうまくいくかどうかで、その後の生育が大きく左右されます。

定植の最適なタイミングは、ソラマメの本葉が3~4枚程度に育った頃です。苗が若すぎると、植え替え後の環境の変化に耐えられず、生育が停滞してしまうことがあります。逆に、ポットの中で育ちすぎると、根が密集しすぎてしまい(根詰まり)、畑に植えても新しい根が伸びにくくなる「老化苗」になってしまいます。

ポットから苗を取り出す際は、根を傷つけないように細心の注意を払います。根鉢(ねばち)と呼ばれる、根と土が一体化した部分を崩さないように、優しくポットから抜き取ります。

畑に植える際の株と株の間隔(株間)は、30~40cm程度が目安です。あまり詰めすぎると、日当たりや風通しが悪くなり、病害虫の原因となります。植え付けの際は、深植えにならないように注意し、ポットの土の高さと畑の土の高さが同じになるように調整します。

定植が終わったら、根と土を密着させて活着を促すために、株元にたっぷりと水を与えます。風が強い場所では、苗が倒れないように仮の支柱を立ててあげると安心です。

時期外れのソラマメ種まきと栽培のポイント

-

種まき遅いと感じた時の対処法

-

12月の種まきで注意すべきこと

-

春の種まきは3月からでも可能か

-

収穫量を左右する摘心のタイミング

-

追肥と病害虫への備え

種まき遅いと感じた時の対処法

「気づいたら11月も終わり…もう種まきには遅いかも」と焦る必要はありません。たとえ適期を少し逃してしまったとしても、適切な対策を講じることで、十分に美味しいソラマメを収穫することが可能です。

まず考えたいのが、品種の選択です。ソラマメには、生育期間が比較的短い「早生(わせ)品種」があります。種まきが遅れた場合、この早生品種を選ぶことで、春の収穫時期に間に合わせることができます。種を購入する際に、パッケージの表示を確認してみましょう。

次に有効なのが、保温対策です。ビニールトンネルや不織布(ふしょくふ)で畝を覆うことで、内部の温度と湿度を保ち、地温の低下を防ぎます。これにより、寒い時期でも発芽と初期生育を促進できます。特に夜間の冷え込みから苗を守る効果は絶大です。

さらに、黒色のポリフィルムで畝の表面を覆う「マルチング」も非常に効果的です。黒マルチは太陽の光を吸収して地温を上げる効果があるほか、雑草の発生を抑え、土の乾燥を防ぐメリットもあります。

これらの対策を組み合わせることで、種まきが遅れたハンデを克服し、ソラマメの生育を力強くサポートできます。

12月の種まきで注意すべきこと

12月に入ってからの種まきは、通常よりも難易度が上がりますが、不可能ではありません。この時期に栽培を成功させる鍵は、徹底した防寒対策にあります。

まず、品種は寒さに比較的強いものを選ぶのが賢明です。そして、畑に直接種をまく「直まき」ではなく、ポリポットで苗を育てる「ポット育苗」をおすすめします。日中は日当たりの良い屋外に出し、夜間は室内に取り込むなど、温度管理がしやすいためです。

発芽して本葉が数枚出るまでは、霜に当たらない暖かい場所で管理し、苗をしっかりと育てます。畑への定植は、苗が寒さに耐えられる大きさに育ってから行いますが、植え付け後はすぐさまビニールトンネルなどで覆い、厳しい寒さや霜、寒風から苗を保護することが不可欠です。

また、株元に藁(わら)や腐葉土、もみ殻などを厚めに敷き詰めるマルチングも、地温の確保と霜よけに高い効果を発揮します。12月まきは生育がゆっくり進むため、焦らずじっくりと管理していく姿勢が求められます。

春の種まきは3月からでも可能か

ソラマメは秋まきが一般的ですが、寒冷地などでは春に種をまく「春まき」栽培も行われます。暖地や中間地でも、3月からの種まきに挑戦することは可能です。

ただし、春まきには注意点があります。ソラマメは比較的涼しい気候でよく育ち、花を咲かせ、実をつけます。春まきの場合、生育期間が初夏の高温期と重なってしまい、暑さで株が弱ったり、実の付きが悪くなったりすることがあります。そのため、秋まきに比べると収穫量が少なくなる傾向があることは理解しておく必要があります。

春まきを成功させるコツは、できるだけ早く栽培をスタートさせることです。2月上旬から中旬頃にポットで種まきと育苗を開始し、3月上旬には畑に定植します。こうすることで、気温が本格的に上がる前に、株をある程度大きく育てることができます。

また、春まきは秋まきに比べて枝の数(分枝数)が少なくなりがちなので、少し株間を詰めて植えることで、全体の収穫量を補う工夫も有効と考えられます。

収穫量を左右する摘心のタイミング

ソラマメ栽培の醍醐味の一つが、少しの手間で収穫量を大きく増やすことができる点です。その代表的な作業が「摘心(てきしん)」です。

摘心とは、主枝(中心の太い茎)の先端の芽を摘み取ることです。これを行うと、上へ伸びようとしていた栄養分が、株全体や実のほうへ効率良く回るようになります。その結果、一つ一つのサヤが大きくなり、中身の豆も充実します。

摘心を行うもう一つの大きな目的は、病害虫対策です。ソラマメの茎の先端部分には、アブラムシなどの害虫が付きやすい性質があります。この部分を摘み取ってしまうことで、アブラムシの発生源を減らすことができ、農薬の使用を抑えることにもつながります。

摘心の適切なタイミングは、株の草丈が60cm~70cm程度に伸びた頃です。ハサミを使っても良いですが、先端の柔らかい部分は手で簡単に摘み取ることができます。同時に、株元から生えてくる細くて弱い枝や、混み合っている部分の枝を根元から切り取る「整枝」も行うと、株全体の風通しが良くなり、さらに病気にかかりにくくなります。

追肥と病害虫への備え

美味しいソラマメをたくさん収穫するためには、適切な栄養補給と病害虫からの保護が欠かせません。

追肥のタイミングと種類

ソラマメは、生育の段階に応じて必要な栄養素が異なります。そのため、一度にまとめて肥料を与えるのではなく、適切な時期に適切な種類の肥料を追加する「追肥」が効果的です。

一般的に追肥は2回行います。 1回目の追肥は、花が咲き始める前です。この時期は、株全体を大きく成長させるために、窒素成分をやや多く含む肥料を与えます。 2回目の追肥は、実が付き始めてサヤが膨らみだした頃です。この時期は、実を充実させるために、リン酸やカリウムを多く含む肥料が適しています。

肥料には、効果が緩やかで土壌改良効果も期待できる有機肥料と、速効性で手軽な化成肥料があります。どちらを使っても構いませんが、いずれの場合も与えすぎは禁物です。肥料過多は、葉ばかりが茂って実が付かなくなる「つるぼけ」の原因になるため、製品の規定量を守りましょう。

主な病害虫と対策

ソラマメ栽培で特に注意したい害虫は、アブラムシとヨトウムシです。 アブラムシは、新芽や茎の先端にびっしりと群生し、汁を吸って株を弱らせます。見つけ次第、粘着テープなどで物理的に取り除くか、牛乳を薄めたスプレーを吹きかけるといった方法があります。 ヨトウムシは、夜間に活動して葉を食い荒らす害虫です。昼間は土の中に隠れているため、夜に見回って捕殺するのが効果的です。

病気としては、葉に斑点ができる褐斑病などがあります。病気の多くは、多湿や風通しの悪さが原因で発生します。株が混み合っている部分の葉を取り除くなどして、常に風通しを良くしておくことが、何よりの予防になります。日頃から株の様子をよく観察し、異変があれば早期に対処することが大切です。

まとめ:ソラマメの種まきで豊かな収穫を

この記事では、ソラマメの種まきに関する様々な情報をお届けしました。最後に、豊かな収穫を得るための重要なポイントをまとめます。

-

ソラマメの種まき適期は地域によって異なる

-

暖地は10月中旬、中間地は10月下旬が目安

-

プランター栽培は深さ30cm以上のものを選ぶ

-

種まきの失敗は過湿と深植えが主な原因

-

種のおはぐろを斜め下に向けて浅く植える

-

種まき後は鳥に食べられないよう対策する

-

種まきが遅れた場合は早生品種を選ぶ

-

ビニールトンネルやマルチで保温対策を行う

-

12月の種まきは徹底した防寒対策が必要

-

3月の春まきも可能だが収穫量は減る傾向

-

本葉が3~4枚になったら定植のタイミング

-

草丈が70cm程度になったら摘心を行う

-

摘心はアブラムシ予防にもつながる

-

追肥は開花前と開花後の2回が基本

-

病害虫は早期発見と早期対応が大切