ゼラニウムは比較的育てやすく、長く花を楽しめる人気の植物ですが、「ゼラニウムの花が咲かない」と悩む方も少なくありません。葉っぱばかりが茂ってつぼみがつかない、剪定をしているのに花がつかないといったケースには、いくつか共通した原因があります。例えば、合わない鉢の使用や、適切な切り戻し時期を逃していること、あるいは冬越しの管理に問題がある場合などが挙げられます。この記事では、初心者の育て方として押さえておきたいポイントから、たくさん咲かせるためのコツ、挿し木での株の更新方法まで、ゼラニウムを元気に育てるための具体的な対策を紹介します。花が咲かずに困っている方も、基本を見直すことで、美しく咲かせることができるようになります。

ゼラニウムは比較的育てやすく、長く花を楽しめる人気の植物ですが、「ゼラニウムの花が咲かない」と悩む方も少なくありません。葉っぱばかりが茂ってつぼみがつかない、剪定をしているのに花がつかないといったケースには、いくつか共通した原因があります。例えば、合わない鉢の使用や、適切な切り戻し時期を逃していること、あるいは冬越しの管理に問題がある場合などが挙げられます。この記事では、初心者の育て方として押さえておきたいポイントから、たくさん咲かせるためのコツ、挿し木での株の更新方法まで、ゼラニウムを元気に育てるための具体的な対策を紹介します。花が咲かずに困っている方も、基本を見直すことで、美しく咲かせることができるようになります。

ポイント

-

花が咲かない原因としての栄養バランスや日照条件

-

花付きに影響する剪定や切り戻しの正しい時期

-

鉢の選び方や冬越し管理の重要性

-

挿し木や株の若返りによる育て直し方法

ゼラニウムの花が咲かない原因と対策

葉っぱばかりで花が咲かない理由

ゼラニウムの葉ばかりが茂って花が咲かない場合、多くは栽培環境や栄養バランスに問題があります。見た目は元気に育っているようでも、花が咲かない状態は「栄養過多」や「日照不足」が関係していることがよくあります。

ゼラニウムの葉ばかりが茂って花が咲かない場合、多くは栽培環境や栄養バランスに問題があります。見た目は元気に育っているようでも、花が咲かない状態は「栄養過多」や「日照不足」が関係していることがよくあります。

まず注目すべきは肥料の内容です。特に窒素分が多い肥料を与えすぎると、葉の成長ばかりが優先され、花芽の形成が抑えられてしまいます。葉がどんどん増える反面、花はつかないという状況が生まれやすいのです。

また、日当たりが悪い場所に置いていると、植物が光を求めて葉を増やそうとするため、花が後回しになります。ゼラニウムは本来、日光を好む植物なので、日照が不足すると花付きが極端に悪くなる傾向があります。

例えば、北向きのベランダや室内の暗い場所では、見た目以上に光量が不足しています。こうした環境では、いくら丁寧に育てていても花が咲かないことがあります。

このように、葉ばかりが増える背景には、肥料の成分バランスと光の量が深く関係しています。育てる場所や与える肥料の種類を見直すことが、花を咲かせる第一歩になります。

肥料の与え方で花付きが変わる

ゼラニウムの花付きは、肥料の種類と与え方によって大きく左右されます。正しいタイミングとバランスを守ることが、美しく花を咲かせるためには欠かせません。

ゼラニウムの花付きは、肥料の種類と与え方によって大きく左右されます。正しいタイミングとバランスを守ることが、美しく花を咲かせるためには欠かせません。

特に重要なのは、肥料の成分バランスです。ゼラニウムには、リン酸が多めに含まれている肥料が適しています。リン酸は花芽の形成を助ける働きがあるため、窒素やカリウムばかりでなく、リン酸の含有量にも注目しましょう。

一方、窒素が多すぎる肥料を繰り返し与えていると、葉が繁りすぎて花が咲きづらくなります。このため、葉の色つやが良くても、花が少ない場合は肥料の見直しが必要です。

具体的には、生育期である春から秋にかけて、2週間に1度程度の液体肥料や、月に1回の緩効性肥料を使用するのがおすすめです。ただし、真夏は花が休む時期でもあるため、この間は施肥を控えると植物への負担を減らせます。

このように、ゼラニウムの花付きは「いつ、どんな肥料を、どのくらい」与えるかで大きく変わります。適切な施肥を心がけることで、花数をぐっと増やすことができます。

ゼラニウムに合う鉢と選び方のコツ

ゼラニウムを元気に育てて花を咲かせたいなら、鉢選びも非常に重要です。合わない鉢を使っていると、根腐れや成長不良を引き起こし、花付きが悪くなることがあります。

ゼラニウムを元気に育てて花を咲かせたいなら、鉢選びも非常に重要です。合わない鉢を使っていると、根腐れや成長不良を引き起こし、花付きが悪くなることがあります。

まず押さえておきたいのは、通気性と排水性に優れた鉢を選ぶことです。具体的には、素焼き鉢やテラコッタ鉢など、土の中の湿気を適度に逃がせる素材が適しています。プラスチック鉢でも育てられますが、水はけが悪いと感じた場合は、底に鉢底石を多めに入れるなどの工夫が必要です。

鉢の大きさにも注意しましょう。大きすぎる鉢は土の量が多くなり、過湿状態を招きやすくなります。ゼラニウムの根の広がりに合った、ややコンパクトな鉢を選ぶことが、根腐れ防止に繋がります。

例えば、深さが20cm前後で、鉢底にしっかり穴があるものがおすすめです。植え替えの際は、根が詰まり気味であれば、ひと回り大きい鉢に変えてもよいですが、必要以上に大きな鉢にするのは避けた方が無難です。

このように考えると、ゼラニウムには「水はけが良く、通気性があり、サイズが適切な鉢」が最も適していると言えます。鉢選びひとつで花付きが大きく変わることもあるため、しっかり選んであげましょう。

剪定の方法と花を咲かせる効果

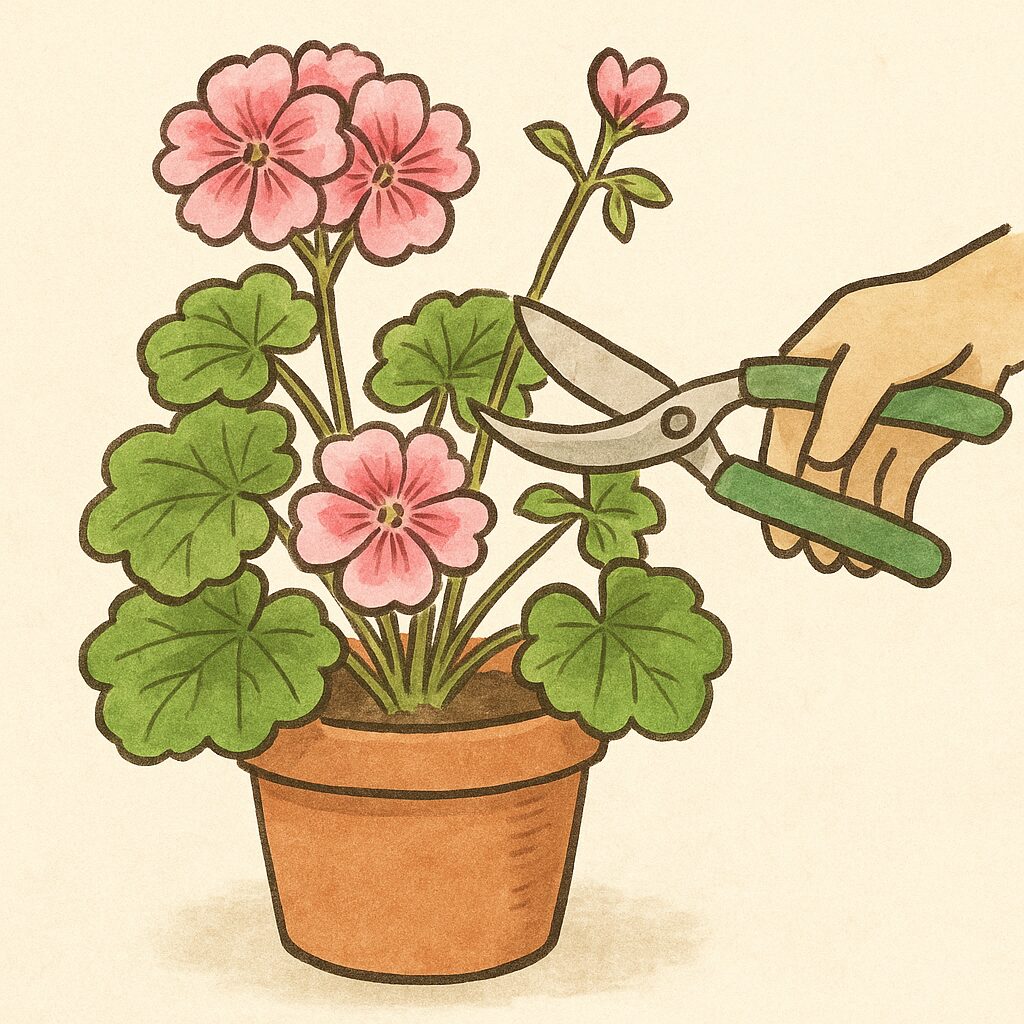

ゼラニウムを長く楽しむためには、定期的な剪定が非常に効果的です。剪定を行うことで株の形が整い、風通しも良くなるため、病気の予防とともに花付きの向上が期待できます。

ゼラニウムを長く楽しむためには、定期的な剪定が非常に効果的です。剪定を行うことで株の形が整い、風通しも良くなるため、病気の予防とともに花付きの向上が期待できます。

基本的な剪定のタイミングは、花が咲き終わったときや、株が乱れてきたときです。花茎を根元から切り取る「花がら摘み」と、伸びすぎた茎を短く整える「切り戻し」を組み合わせて行うとよいでしょう。

特におすすめの時期は、梅雨入り前(6〜7月)と夏の終わり(8月末頃)です。この時期に剪定することで、暑さによる株のダメージを減らし、秋の開花に向けて新芽をしっかり育てることができます。

例えば、脇芽が出ているすぐ上の位置で茎をカットすると、その脇芽が成長して新しい花芽につながります。ただ深く切りすぎると株の負担が大きくなるため、元気な葉を数枚残すようにするのがポイントです。

このような剪定作業を取り入れることで、ゼラニウムはより多くの花を咲かせやすくなります。花が咲いた後も剪定を怠らなければ、見た目にも美しく、健康的な株を保つことができます。

冬越しで花芽を守るための注意点

ゼラニウムは比較的丈夫な植物ですが、冬の寒さにはあまり強くありません。特に気温が2℃を下回るような地域では、防寒対策をして冬越しさせることが大切です。

寒さにさらされると、花芽どころか株全体が弱ってしまうことがあります。そこで、鉢植えの場合は軒下や室内へ移動し、地植えの場合はマルチングや不織布で防寒するのが効果的です。

例えば、夜間の冷え込みが強い地域では、鉢を室内の日当たりの良い場所に移すだけでも、株を保護できます。移動が難しい大鉢の場合は、剪定して株をコンパクトにし、挿し木で更新しておくという方法も有効です。

また、冬場は水やりにも注意が必要です。気温が低い時期に水を与えすぎると、根が冷えて腐りやすくなります。土が完全に乾いたのを確認してから、暖かい日の午前中に少量与えると、リスクを減らせます。

このように、ゼラニウムを無事に冬越しさせるには「寒さから守る」「乾燥気味に管理する」の2点が大きなカギになります。春を迎えたときに元気な花芽を伸ばせるよう、冬の間も丁寧にケアしましょう。

ゼラニウムの花が咲かないときの育て方

木質化した株は切り戻しで若返る

ゼラニウムの茎が年数とともに固くなり、まるで木のようになる「木質化」が進むと、株の勢いが弱くなり、花が咲きにくくなります。このような状態では、切り戻しによって株をリフレッシュさせることが重要です。

ゼラニウムの茎が年数とともに固くなり、まるで木のようになる「木質化」が進むと、株の勢いが弱くなり、花が咲きにくくなります。このような状態では、切り戻しによって株をリフレッシュさせることが重要です。

木質化した部分は、新しい芽が出にくく、下葉が枯れやすいという特徴があります。また、花も小さくなり、見た目も乱れがちになります。これを防ぐには、毎年適切な時期に切り戻すことが効果的です。

例えば、6〜7月の花が終わったタイミングや、秋の涼しくなった頃(9〜10月)が切り戻しの適期です。このとき、草丈の1/3〜1/2を目安に、元気な脇芽の上でカットすると、新たな芽が伸びやすくなります。

また、木質化した枝の一部を土に深く植えて、挿し木として利用することで、新しい若い株に更新することも可能です。こうすることで、古くなった株の機能を補いつつ、元気な株を増やすことができます。

このように、木質化が進んだゼラニウムも、切り戻しを上手に取り入れることで、再び元気な状態に戻すことができます。見た目の美しさと花付きの良さを保つためにも、こまめなケアが大切です。

適切な切り戻し時期を知ろう

ゼラニウムの切り戻しは、花付きや株の健康を保つために欠かせない作業です。しかし、いつ切るかによって株への影響が変わるため、タイミングを誤らないように注意が必要です。

切り戻しに適しているのは、主に梅雨入り前の6月〜7月と、気温が落ち着く初秋の9月〜10月です。この時期は、暑さや寒さによるダメージを受けにくく、新芽が育ちやすいため、切った後もスムーズに回復しやすいからです。

例えば、6月に草丈の1/3ほどを目安に切り戻しておくと、夏の間に新しい枝が伸びて秋にまた花を咲かせやすくなります。一方で、真夏や真冬は、環境が厳しく成長が止まることが多いため、大きな剪定は避けたほうが良いでしょう。

また、2年目以降の株で、樹形が乱れたり茎が木質化してきた場合にも、これらの時期に合わせて整えると、見た目もよく花数も安定します。切り戻す際は、脇芽が見えている少し上でカットすると、新芽の伸びが促されやすくなります。

このように、時期を見極めた切り戻しは、ゼラニウムの健やかな生育と開花にとって非常に効果的です。適切なタイミングで手入れを行い、美しい花を長く楽しみましょう。

挿し木で元気な株を増やす方法

ゼラニウムは挿し木で簡単に増やすことができる植物です。特に生育が盛んな時期に行えば、初心者でも成功しやすく、新しい株を手軽に育てることができます。

挿し木に適しているのは5月から6月、または涼しくなってくる9月頃です。この時期は気温や湿度が安定していて、挿し穂が根を出しやすい環境が整っています。

手順としては、まず10cmほどの元気な茎を切り取り、葉を半分にカットして蒸散を抑えます。花や蕾がついている場合は取り除きましょう。その後、切り口を2時間ほど水に浸して吸水させ、赤玉土などの水はけの良い挿し木用土に挿します。

例えば、節が土にしっかり埋まるように深めに挿すことで、安定して発根しやすくなります。直射日光を避けた日陰で管理し、土が乾いたら適度に水を与えましょう。発根の目安は1〜2週間程度です。

このようにして育てた挿し木苗は、もとの株より若く勢いがあるため、花もよく咲かせてくれます。木質化してきた古株の代わりに新しい株を育てる手段としても有効です。

ゼラニウムの葉がないときの対処法

ゼラニウムの葉が突然なくなってしまった場合、いくつかの原因が考えられます。特に、水の与えすぎや病気、環境ストレスによる影響が大きいことが多いです。

最初に確認したいのは、水やりの頻度です。ゼラニウムは乾燥に強い一方で、湿度が高すぎると根が腐り、葉が次第に落ちてしまいます。特に梅雨の時期や室内で湿気がこもる場所では、根腐れが起こりやすくなります。

また、急な気温の変化や強すぎる直射日光も、葉を落とす原因になります。例えば、真夏に日当たりの良すぎる場所に置いていると、葉が焼けて枯れることがあります。

葉がなくなった場合は、まず水やりの見直しと置き場所の改善を行いましょう。風通しが良く、午前中だけ日が当たる半日陰に移すのが効果的です。根が傷んでいなければ、やがて新芽が出てくることもあります。

なお、葉がない状態でも茎がしっかりしていれば、回復の見込みがあります。ただし、茎まで柔らかくなっている場合は、根が腐っている可能性が高いため、切り戻しや挿し木で株を更新する必要があります。

このように、葉がなくなった原因を早めに突き止め、対処を行うことで、再び元気な姿を取り戻すことができます。

たくさん咲かせるための日当たり管理

ゼラニウムの花をたくさん咲かせるには、日当たりの管理が非常に重要です。日照が足りないと、どれだけ手入れをしても花付きが悪くなることがあります。

ゼラニウムは本来、日光を好む植物です。日照時間が長いほど光合成が活発になり、花芽の形成も促進されます。ただし、真夏の直射日光は強すぎて葉焼けや水分の蒸発を招くため、対策が必要です。

例えば、春や秋は午前から午後まで日光がしっかり当たる場所に置くのが理想です。一方で、夏の間は午前中のみ日の当たる明るい日陰に移動させたり、遮光ネットを利用することで、過度なストレスを防ぐことができます。

日照不足のサインとしては、茎が間延びしたり、葉が淡い緑色になってきたりします。このような変化が見られたら、鉢の置き場所を見直すことが必要です。

こうした工夫を通じて、年間を通して適切な日照を確保することで、ゼラニウムはより多くの花を咲かせてくれるようになります。光の管理が、見事な開花のカギを握っているのです。

初心者の育て方で押さえるべきポイント

ゼラニウムは初心者にも育てやすい植物ですが、いくつかの基本ポイントを押さえておくと、失敗を防ぎやすくなります。特に、水やり、置き場所、肥料の与え方の3つが育て方の土台になります。

まず、水やりは「乾いたらたっぷり」が基本です。土の表面がしっかり乾いてから、朝のうちに株元に水を与えるようにしましょう。特に梅雨や真夏は過湿になりやすいため、水を控えめにするのが安全です。

次に、置き場所は風通しと日当たりが良い場所が適しています。真夏は半日陰に移す、冬は霜の当たらない場所に取り込むなど、季節によって環境を調整してあげると、株が元気に育ちます。

肥料に関しては、生育期である春から秋にかけて、月1回程度の緩効性肥料を与えるのが一般的です。ただし、与えすぎは逆効果になることもあるので、規定量を守るようにしましょう。

他にも、花が終わったら花茎を摘み取り、定期的に剪定を行って株の形を整えることも大切です。こうすることで、風通しが良くなり、病害虫の予防にもつながります。

このように、基本的な管理を丁寧に行えば、初心者でもゼラニウムを元気に育て、たくさんの花を楽しむことができます。初めてのガーデニングにもぴったりの植物です。

ゼラニウムの花が咲かないときに見直すべき10のポイント

-

窒素過多の肥料で葉ばかり育ち花が咲かない

-

日照不足が続くと花芽の形成が妨げられる

-

リン酸が不足すると花付きが悪くなる

-

真夏の施肥は根に負担をかけやすい

-

通気性と排水性の悪い鉢では根腐れを起こしやすい

-

鉢が大きすぎると過湿になり花がつきにくくなる

-

剪定を怠ると株が乱れて花数が減る

-

冬の寒さ対策が不十分だと花芽が傷む

-

木質化した茎は切り戻しで更新が必要

-

挿し木による株更新で花付きのよい若株が育てられる