セントポーリアを育てているのに「セントポーリア 花が咲かない」と悩んでいませんか?せっかく丁寧に世話をしていても、花が咲かないと不安になるものです。実は、セントポーリアが咲かなくなる原因には、土の状態や肥料の与え方、日当たり、水やりの方法など、いくつかの要素が関係しています。特に、花の時期に合わせた育て方や、定期的な植え替え、株分けのタイミングを見直すことは、花を咲かせるうえで重要なポイントです。この記事では、セントポーリアの花が咲かない理由を整理しながら、育て方の見直し方法や具体的な対策をわかりやすく解説していきます。開花のヒントをつかみたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

セントポーリアを育てているのに「セントポーリア 花が咲かない」と悩んでいませんか?せっかく丁寧に世話をしていても、花が咲かないと不安になるものです。実は、セントポーリアが咲かなくなる原因には、土の状態や肥料の与え方、日当たり、水やりの方法など、いくつかの要素が関係しています。特に、花の時期に合わせた育て方や、定期的な植え替え、株分けのタイミングを見直すことは、花を咲かせるうえで重要なポイントです。この記事では、セントポーリアの花が咲かない理由を整理しながら、育て方の見直し方法や具体的な対策をわかりやすく解説していきます。開花のヒントをつかみたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント

-

花が咲かない原因として考えられる栄養や環境の問題

-

肥料や水やりの適切な管理方法

-

植え替えや土の見直しによる改善策

-

日照や株分けなど開花を促す具体的な育て方

セントポーリア 花が咲かない原因とは?

葉っぱばかりになる理由と対策

セントポーリアが葉ばかり育って花が咲かない場合、いくつかの原因が考えられます。まず注目すべきは、栄養のバランスと環境条件です。植物は成長に必要な要素が偏っていると、葉や茎ばかりを伸ばしてしまいます。

中でもチッ素を多く含む肥料を長期間与えていると、葉は大きく育ちますが、花芽の形成が抑えられることがあります。これはチッ素が葉の生長を促す性質を持つためで、逆にリン酸が不足していると、花を咲かせるエネルギーが不足してしまいます。

このような場合の対策としては、リン酸を多めに含んだ肥料に切り替えることが有効です。例えば、「プロミック 草花・鉢花用」などの緩効性肥料を秋に与える方法が適しています。また、鉢の中で根が詰まっていたり、古い土を使い続けていることも、葉ばかり増える原因となるため、毎年の植え替えも忘れてはいけません。

他にも、葉の間引きを行って風通しを良くすることで、植物全体のバランスが整い、光合成効率も改善されます。全体としては、肥料・環境・手入れの見直しを並行して行うことが、葉だけで終わらせずに花を咲かせるための重要なポイントになります。

肥料の与えすぎが花に与える影響

肥料は植物の成長を助ける大切な要素ですが、過剰に与えるとセントポーリアにとっては逆効果となる場合があります。特に、花が咲かない原因の一つとして「肥料のやりすぎ」は見逃せません。

肥料は植物の成長を助ける大切な要素ですが、過剰に与えるとセントポーリアにとっては逆効果となる場合があります。特に、花が咲かない原因の一つとして「肥料のやりすぎ」は見逃せません。

まず、チッ素を含む液体肥料を頻繁に与えすぎると、葉は生い茂りますが、花芽がつきにくくなります。これは、植物が葉や茎に栄養を集中させるためで、結果として花が咲かない状態になります。また、肥料の過剰によって根が傷んだり、土中のミネラルバランスが崩れると、健康な開花が妨げられます。

適切な肥料の与え方としては、春から初夏(4〜6月)には液体肥料を1カ月に1〜2回の頻度で与え、秋(10〜11月)には緩効性肥料に切り替えると良いでしょう。そして、真夏と真冬には肥料を控えることで、株に余分な負担をかけないようにします。

肥料の量だけでなくタイミングも非常に大切です。これを間違えると、葉だけが元気で肝心の花が咲かないという残念な結果につながります。肥料は「必要なときに、必要な量だけ」という意識で使用することが、花をしっかり咲かせるコツです。

日光不足で花が咲かない場合の対応

セントポーリアは直射日光を嫌う一方で、一定の光量がないと花が咲かない植物です。つまり、明るい日陰を好むものの、日照が足りなすぎると花芽が形成されにくくなります。

これは光合成に必要なエネルギーが不足するためで、葉は生きていても開花に必要な成長のスイッチが入らない状態に陥ります。特に、部屋の奥や窓から遠い場所、またカーテンが厚すぎる環境では、光量不足になる傾向があります。

このような問題を解決するには、育てる場所を見直すのが効果的です。レースのカーテン越しに日光が当たる明るい窓辺など、やわらかい自然光が入る場所に移動させましょう。また、冬場や日照時間の短い季節は、植物育成用のLEDライトを活用するのも一つの方法です。

加えて、葉が密集していると光が内部に届きにくくなるため、葉の間引きも有効な対策となります。適切な日照管理を行うことで、セントポーリアは健やかに育ち、美しい花を咲かせるようになります。日光不足は一見地味な問題に見えても、開花に直結する重要な要素です。

水やりの方法で開花に差が出る理由

セントポーリアの花つきは、水やりの仕方によって大きく左右されます。これは、過湿や乾燥が植物の健康状態に直接影響を与えるためです。開花に必要な栄養やエネルギーは、根からの吸水と養分の吸収によって支えられており、水分管理がその土台となります。

セントポーリアの花つきは、水やりの仕方によって大きく左右されます。これは、過湿や乾燥が植物の健康状態に直接影響を与えるためです。開花に必要な栄養やエネルギーは、根からの吸水と養分の吸収によって支えられており、水分管理がその土台となります。

水を与えすぎると、根が酸素不足に陥り、根腐れを起こしやすくなります。逆に、水が不足すれば、花芽の形成に必要な成分が十分に行き渡らず、蕾が落ちることもあります。特に、鉢内に水が溜まるような環境では、開花以前に植物自体が弱ってしまうケースもあるため注意が必要です。

セントポーリアには「土が乾いたらたっぷり与える」という方法が基本です。土の表面が乾いているかどうかを指で確かめ、乾いていれば鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。ただし、花や葉に水がかからないよう、鉢の縁から静かに注ぐのがコツです。

また、季節によって水の量や頻度も調整しましょう。真夏や真冬は植物の活動が鈍るため、控えめに管理することが重要です。適切な水やりは、根を健康に保ち、花を咲かせる土台を整えるための基本となります。

花が終わったらするべき手入れとは

セントポーリアの花が咲き終わった後も、放置せずに適切な手入れを行うことで、次の開花を促すことができます。見た目には咲き終わっただけに見えても、枯れた花が残ることで病気やカビのリスクが高まるため、早めの対応が必要です。

まず行いたいのは「花がら摘み」です。咲き終わった花は、茎の途中ではなく、花首から丁寧に手でひねって取り除きます。ハサミを使っても構いませんが、手で摘むほうが株を傷めにくく、簡単です。

次に、葉や根の状態を確認しましょう。古くなった葉や、傷んだ葉は思い切って取り除きます。根が詰まっている場合や、鉢の底から根が出てきている場合には、植え替えを検討します。必要であれば、一回り大きな鉢に新しい用土で植え替えると、株のリフレッシュにつながります。

また、花後の時期に適した肥料を選んで与えることで、次の花芽形成をサポートできます。緩効性肥料などを使えば、栄養がゆっくりと供給され、株への負担も軽減されます。

このように、花が終わったあとの手入れは、見た目を整えるだけでなく、次の開花に向けた準備でもあります。放置せず、丁寧に管理することで、セントポーリアは長く花を楽しませてくれるでしょう。

セントポーリア 花が咲かない時の育て方見直し

土の見直しで開花を促す方法

セントポーリアがうまく花を咲かせない場合、土の性質が原因になっていることがあります。特に、水はけと保水性のバランスが悪いと、根の働きが鈍くなり、結果として開花につながらないケースが見られます。

セントポーリアがうまく花を咲かせない場合、土の性質が原因になっていることがあります。特に、水はけと保水性のバランスが悪いと、根の働きが鈍くなり、結果として開花につながらないケースが見られます。

本来、セントポーリアは「水はけ」と「水もち」の両立が重要な植物です。そのため、土が重すぎたり、逆に水分を保持できないような軽すぎる土では、うまく育ちません。市販のセントポーリア専用培養土を使えば、このバランスはある程度整っていますが、自作する場合は工夫が必要です。

具体的には、バーミキュライト、ピートモス、パーライトを6:2:2の割合で混ぜると、通気性と保水性の両方を兼ね備えた理想的な土が作れます。さらに、ケイ酸塩白土やカキ殻片を少量加えると、根腐れの防止にも効果があります。

前述の通り、古い土をそのまま使い続けていると、通気性が悪くなり、根が酸欠状態になることもあります。毎年の植え替え時に、古い土をしっかり落とし、新しい用土に入れ替えることで、根が健やかに育ち、花芽がつきやすくなります。

セントポーリアの土は、単なる栽培媒体ではなく、花を咲かせるための重要な環境要素です。育てるうえで見落とされがちなポイントですが、定期的な見直しが必要不可欠です。

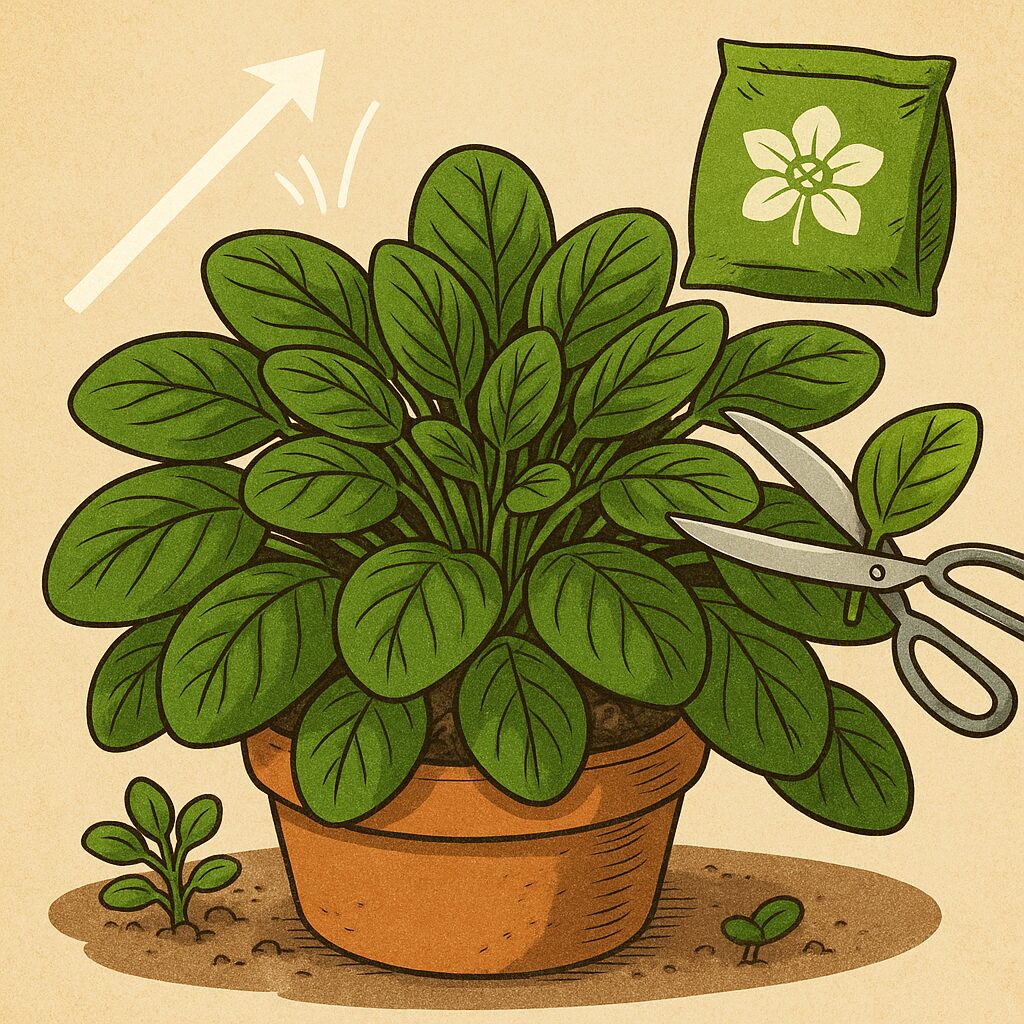

葉の間引きで苗の健康を保つ

セントポーリアを健康に育てるためには、葉の間引きが欠かせません。これは、葉が密集しすぎることで起こる通気性の悪化や光の遮断を防ぐためです。間引きを行うことで、残った葉がしっかり光合成できるようになり、苗全体が健やかに育ちます。

セントポーリアを健康に育てるためには、葉の間引きが欠かせません。これは、葉が密集しすぎることで起こる通気性の悪化や光の遮断を防ぐためです。間引きを行うことで、残った葉がしっかり光合成できるようになり、苗全体が健やかに育ちます。

葉挿しをした後、発根して新しい葉が出てきたタイミングが、間引きに適した時期です。成長が進むと葉同士が触れ合い、蒸れやカビの原因となることがあるため、その前に整理しておく必要があります。

間引きでは、色が悪かったり形の乱れた葉、あるいは他の葉と密着しているものを優先的に取り除きます。ピンセットや小さなハサミを使って、株元からやさしく切り取るのがポイントです。無理に引き抜くと株にダメージを与える恐れがあるため、慎重に作業してください。

間引き後は、風通しの良い場所に置いて、必要に応じて水やりを行います。こうすることで、病気の予防にもなり、光がしっかり届く環境が整います。葉を適切に管理することは、苗の健全な成長を促すための基本です。

適切な植え替え時期と手順

セントポーリアを長く楽しむには、定期的な植え替えが必要です。土が劣化したまま放置すると、通気性や排水性が低下し、根腐れや根詰まりを引き起こしてしまいます。

植え替えに適した時期は、4月から6月の生育期です。この時期であれば、植え替え後の成長もスムーズで、株のダメージが最小限に抑えられます。作業を始める前には、数日間水を控えて土を少し乾燥させておくと、作業がしやすくなります。

鉢から株を取り出したら、古い土をやさしくふるい落とし、傷んだ根や伸びすぎた根をカットします。その後、新しい用土に植え替えますが、このとき水はけと保水性のバランスが取れた培養土を使うことが大切です。市販のセントポーリア用土や、自作のバーミキュライト・ピートモス・パーライト配合土が適しています。

植え替え後は、直射日光を避けた明るい場所で管理し、1週間ほどは水を控えめにして様子を見ます。こうすることで、根が新しい環境に慣れやすくなり、再び元気に育ち始めます。

花の時期に合わせた管理のコツ

セントポーリアは環境が整えば一年中開花が可能ですが、日本の気候では春と秋が特に花つきが良くなる時期です。このタイミングに合わせて、適切な管理を行うことが、安定した開花を促すポイントになります。

セントポーリアは環境が整えば一年中開花が可能ですが、日本の気候では春と秋が特に花つきが良くなる時期です。このタイミングに合わせて、適切な管理を行うことが、安定した開花を促すポイントになります。

まず重要なのが、温度と日照の調整です。セントポーリアの生育適温は18~25℃程度で、この温度帯を保てる場所に置くことで、花芽の形成が安定します。日照については、直射日光を避けつつ、レースのカーテン越しなどで明るい光を確保するようにします。

次に、花の時期に合わせた肥料管理も欠かせません。春と秋は液体肥料を定期的に与え、真夏や真冬は肥料を控えることで、株への負担を減らせます。花が咲いている期間は、肥料の与えすぎに注意しながら、土が乾いてからの水やりを心がけましょう。

また、花が咲いた後はすぐに花がらを摘み取ることで、次の花芽の形成を促すことができます。放置すると病気の原因にもなるため、花後の手入れもこまめに行うことが大切です。

このように、季節の変化に合わせた温度・光・栄養の管理を意識することで、セントポーリアは美しい花を長く咲かせ続けてくれます。

株分けによる再生と開花促進

セントポーリアを元気に育て続けたいときには、株分けが非常に効果的です。これは、一つの鉢で大きくなった株をいくつかに分けることで、それぞれの株が再び活力を取り戻し、新たな開花を促す方法です。

株分けに適した時期は、植物がよく育つ4月〜6月の生育期です。このタイミングで行うことで、株が環境に順応しやすく、成長もスムーズになります。まず、鉢から株を取り出し、根を傷つけないように注意しながら優しく土を落とします。次に、絡み合った根を整理しながら、手で数株に分けます。

分けた株は、それぞれ新しい鉢に植え替えましょう。このとき、古い根を適度に切り落とし、新しい用土を使うことが重要です。植え替え後は直射日光を避け、風通しのよい場所で2週間ほど静かに休ませると、根付きがよくなります。

株分けは単なる増殖手段ではなく、株をリフレッシュさせて開花しやすい状態をつくる有効な管理法です。育ちが鈍くなったり、花が咲かなくなった株も、分けることで再び元気になることがあります。

セントポーリアの基本的な育て方

セントポーリアは室内向きの観葉植物として人気があり、育て方の基本を押さえれば初心者でも長く楽しめます。大切なのは、環境・水・土・栄養の4つをバランス良く整えることです。

まず置き場所ですが、直射日光を避けつつ明るい場所が理想です。レースのカーテン越しの窓辺など、やわらかい光が当たる場所が適しています。気温は18〜25℃が望ましく、夏の暑さや冬の寒さには注意が必要です。冬場は10℃を下回らないよう管理しましょう。

水やりは「土が乾いたらたっぷり」が基本です。過湿は根腐れの原因になるため、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにします。特に花や葉に水がかからないよう、鉢の縁から静かに注ぎます。

土は水はけと保水性に優れたものを選びます。市販の専用培養土や、バーミキュライト・ピートモス・パーライトを混ぜた自作の土もおすすめです。定期的な植え替えや葉の間引きも行うことで、通気性が良くなり病気の予防にもつながります。

こうして環境を整えながら、こまめに手入れをすることで、セントポーリアは美しい花を繰り返し咲かせてくれます。

年間を通じた適切な肥料管理法

セントポーリアを元気に育てて、花を咲かせるためには、年間を通じた肥料の管理がとても重要です。季節ごとに株の成長状態が変わるため、与える肥料の種類やタイミングを調整する必要があります。

春から初夏(4〜6月)は生育が活発になる時期なので、水やりに合わせて液体肥料を月に2〜3回程度与えます。この時期にしっかり栄養を与えておくと、夏以降の花つきにも良い影響を与えます。

秋(10〜11月)は、緩効性の置き肥がおすすめです。「プロミック 草花・鉢花用」のようにゆっくりと効くタイプを使えば、株への負担も軽減できます。一方、真夏(7〜8月)と真冬(12〜2月)は、植物の活動が鈍るため、肥料は控えめにするか、完全に中止するのが安全です。

過剰な施肥は逆効果になることもあります。特にチッ素が多い肥料を使いすぎると葉ばかり茂り、花が咲きにくくなる傾向があります。栄養バランスを整え、花芽の形成に必要なリン酸を多めに含む肥料を選ぶと良いでしょう。

このように、季節と株の状態を見極めながら肥料を与えることで、セントポーリアは一年を通して健康を保ち、美しい花を咲かせやすくなります。

セントポーリア 花が咲かないときの総合的な対策まとめ

-

チッ素過多の肥料は葉ばかり育ち花芽がつきにくくなる

-

リン酸を多く含む肥料に切り替えることで開花が促進される

-

日光不足では光合成が不十分になり花芽の形成が妨げられる

-

レースカーテン越しなど明るい日陰に置くと開花しやすくなる

-

水の与えすぎは根腐れの原因となり開花に悪影響を与える

-

土が乾いたタイミングで鉢底から水が出るまでたっぷり与える

-

枯れた花を早めに摘み取ることで病気を防ぎ次の花が咲きやすくなる

-

古い土や根詰まりは開花を妨げるため定期的な植え替えが必要

-

株分けは弱った株の再生や開花のリセットとして効果的

-

通気性と保水性に優れた土に見直すことで根が健全に育つ