大切に育てているジャボチカバに、なぜか実がならないと悩んでいませんか。特徴的な幹に直接実がなる姿を心待ちにしていても、花が咲かなかったり、実がつかなかったりすると心配になるものです。ジャボチカバが実を結ばない問題は、実はいくつかの基本的な育て方のポイントを見直すことで解決できるかもしれません。適切な鉢植えでの育て方をはじめ、実付きを良くするための剪定、日本の気候で重要な耐寒性の知識、そして突然葉が落ちるといったトラブルへの対処法まで、栽培の各段階にはコツがあります。また、与える肥料の種類やタイミング、さらには挿し木で株を増やす方法など、知っておくべきことは多岐にわたります。この記事では、あなたのジャボチカバが実をつけない原因を解き明かし、豊かな収穫へと導くための具体的な方法を詳しく解説します。

大切に育てているジャボチカバに、なぜか実がならないと悩んでいませんか。特徴的な幹に直接実がなる姿を心待ちにしていても、花が咲かなかったり、実がつかなかったりすると心配になるものです。ジャボチカバが実を結ばない問題は、実はいくつかの基本的な育て方のポイントを見直すことで解決できるかもしれません。適切な鉢植えでの育て方をはじめ、実付きを良くするための剪定、日本の気候で重要な耐寒性の知識、そして突然葉が落ちるといったトラブルへの対処法まで、栽培の各段階にはコツがあります。また、与える肥料の種類やタイミング、さらには挿し木で株を増やす方法など、知っておくべきことは多岐にわたります。この記事では、あなたのジャボチカバが実をつけない原因を解き明かし、豊かな収穫へと導くための具体的な方法を詳しく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

ポイント

ジャボチカバが実をつけない主な4つの原因

実付きを良くするための水やりや肥料など育て方の具体的なポイント

幹に実をならせるための剪定や冬越しといった季節ごとのお手入れ方法

葉が落ちるなどのよくあるトラブルに対する効果的なシューティング

ジャボチカバが実がならない4つの主な原因

ジャボチカバの結実には、いくつかの環境要因が密接に関わっています。実がならない場合、まずは栽培環境が植物にとって最適かどうかを確認することが大切です。ここでは、特に影響が大きいと考えられる4つの主な原因について掘り下げていきます。

日照不足が花芽の形成を妨げているかも

水不足は結実の大敵!水やりの基本

土壌がアルカリ性に傾いていませんか?

冬の寒さが実付きに影響している可能性

日照不足が花芽の形成を妨げているかも

ジャボチカバが実をつけるためには、十分な日光が不可欠です。なぜなら、植物は光合成によって花を咲かせ、実を育てるためのエネルギーを作り出すからです。もしジャボチカバを日陰や室内光の弱い場所で育てている場合、エネルギー不足に陥り、花芽の形成が妨げられている可能性があります。

本来は、ジャボチカバは日光を好む植物であり、1日に最低でも4~5時間以上は直射日光が当たる場所が理想的です。日照時間が不足すると、枝葉ばかりが茂ってしまい、肝心な花が咲きにくくなります。その結果として、当然ながら実もつきません。

対策としては、栽培場所を見直すことが最も効果的です。鉢植えであれば、日中は日当たりの良いベランダや庭先に移動させ、可能な限り長い時間日光に当ててあげましょう。地植えの場合で日当たりが悪いのであれば、周辺の樹木を剪定して光を遮らないようにするなどの工夫が考えられます。

水不足は結実の大敵!水やりの基本

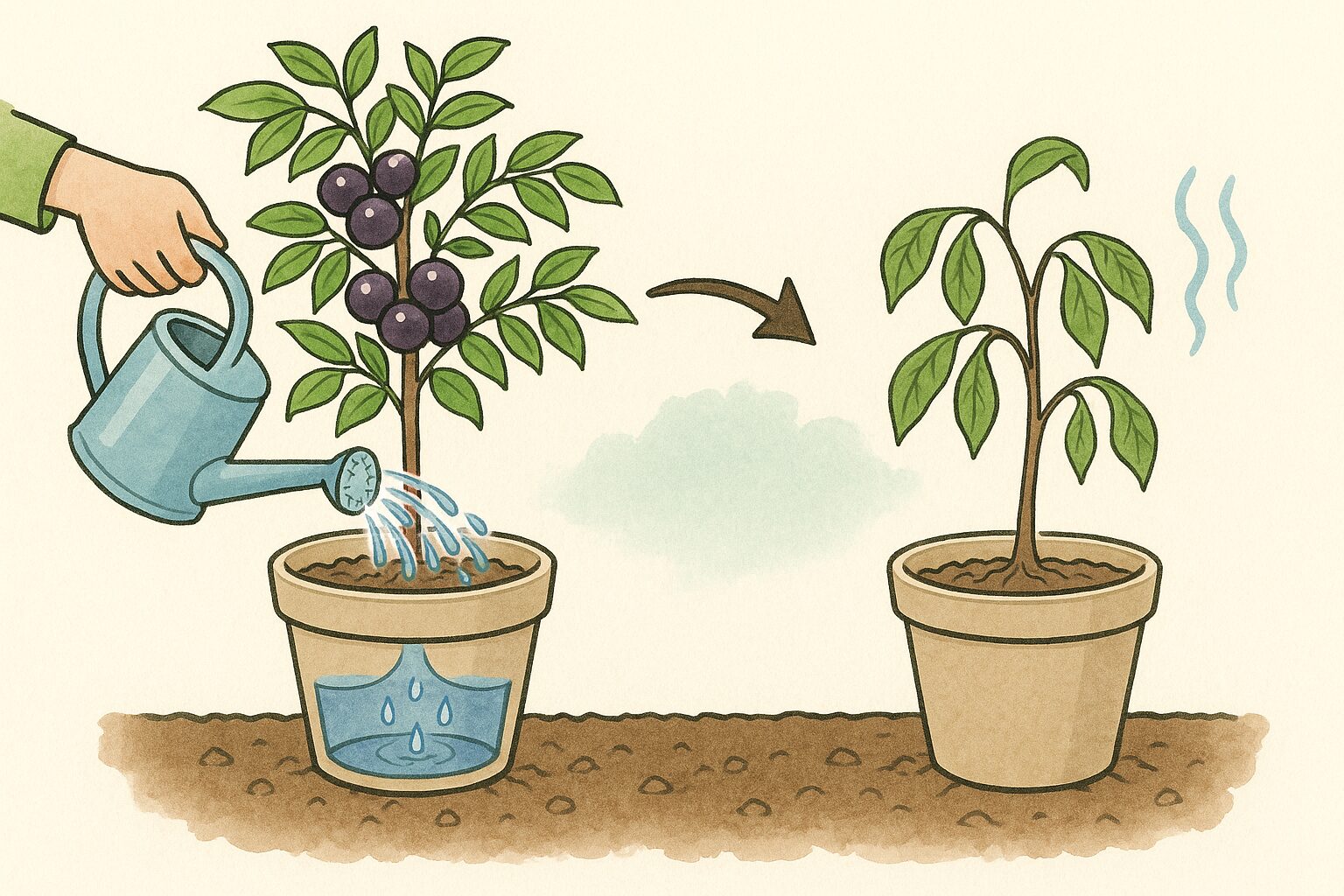

植物の成長にとって水が重要であることは言うまでもありませんが、ジャボチカバは特に乾燥に弱い性質を持っています。水不足の状態が続くと、植物は自身の生命維持を優先するため、花や実をつけるためのエネルギーを回せなくなってしまいます。

具体的には、土の表面が乾いたタイミングで、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。特に、気温が高く乾燥しやすい夏場は、水切れを起こしやすいので注意が必要です。場合によっては、朝と夕方の2回水やりが必要になることもあります。水切れのサインとして、葉がしおれたり、元気がなくなったりすることが挙げられます。

ただし、水の与えすぎは根腐れの原因となるため、常に土が湿っている状態も避けなければなりません。生育が緩やかになる冬場は、水やりの頻度を減らし、土の表面が乾いてから2~3日後を目安に与えるなど、季節に応じた管理が大切です。このように、適切な水分管理が、健康な株を育て、結実へと繋がる鍵となります。

土壌がアルカリ性に傾いていませんか?

見落としがちな原因の一つに、土壌の性質があります。ジャボチカバは、ブルーベリーなどと同じように弱酸性の土壌を好む植物です。日本の土壌や水道水は中性から弱アルカリ性を示すことが多いため、長年同じ土で栽培していると、土がアルカリ性に傾いてしまうことがあります。

土壌がアルカリ性になると、ジャボチカバは鉄分などの特定の栄養素をうまく吸収できなくなります。これが原因で生育不良に陥り、葉の色が薄くなるなどの症状が現れ、結果として実付きが悪くなるのです。

この問題への対策は、植え付けや植え替えの際に適切な用土を選ぶことです。市販されているブルーベリー用の培養土は、弱酸性に調整されているため最適と言えます。自分で土を配合する場合は、赤玉土や鹿沼土をベースに腐葉土を混ぜ込むことで、水はけが良く弱酸性の環境を作ることができます。現在使用している土の状態が気になる場合は、土壌酸度計でチェックしてみるのも良いでしょう。

冬の寒さが実付きに影響している可能性

ジャボチカバはブラジル原産の熱帯果樹であるため、寒さにはあまり強くありません。品種によって耐寒性には差がありますが、厳しい冬の寒さは株に大きなストレスを与え、春以降の成長や結実に悪影響を及ぼすことがあります。

特に、気温が10℃を下回る環境では生育が鈍り、5℃以下になると株が弱り始めます。霜や寒風に直接当たると、葉が傷んだり、ひどい場合には枝が枯れてしまったりすることも少なくありません。冬の間に受けたダメージから回復するためにエネルギーが使われてしまい、花芽をつける余力がなくなってしまうのです。

そのため、冬場の温度管理は非常に大切です。関東以西の温暖な地域であれば霜の当たらない軒下などで冬越しできる場合もありますが、安全を期すなら、最低気温が10℃を下回るようになったら室内や温室に取り込むのが望ましいです。室内では、日当たりの良い窓辺に置いて管理しましょう。

ジャボチカバが実がならない悩みを解決する育て方

原因がわかったところで、次は実をならせるための具体的な育て方について解説します。日々の管理方法を少し見直すだけで、ジャボチカバの健康状態は大きく改善され、結実へと繋がる可能性が高まります。ここでは、基本となる栽培方法から、少し応用的な管理のコツまでを網羅的にご紹介します。

まずは基本の鉢植えでの育て方を確認

実付きを促進する肥料の選び方と与え方

幹に日光を当てるための剪定のコツ

品種ごとの耐寒性と上手な冬越しの方法

突然の落葉!葉が落ちる原因と対策

株を増やすための挿し木の方法とは

まずは基本の鉢植えでの育て方を確認

ジャボチカバ栽培の第一歩は、基本に忠実な鉢植え管理です。まず、鉢は水はけの良いものを選び、鉢底には軽石や鉢底石を敷いて通気性を確保します。前述の通り、用土は弱酸性のものが適しているため、ブルーベリー用の土を利用するのが最も手軽で確実な方法です。

日々の水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが原則です。夏は乾燥が早いので毎日、冬は生育が鈍るので乾かし気味に管理するなど、季節に合わせて頻度を調整してください。

置き場所は、年間を通して日当たりの良い場所が最適です。十分な日光を浴びることで株が丈夫に育ち、花付きが良くなります。ただし、真夏の強すぎる西日は葉焼けの原因になることがあるため、心配な場合は少し遮光してあげると良いでしょう。また、根が鉢の中でいっぱいになると根詰まりを起こし、生育が悪くなるため、2年に1回程度を目安に一回り大きな鉢に植え替えることも大切です。

実付きを促進する肥料の選び方と与え方

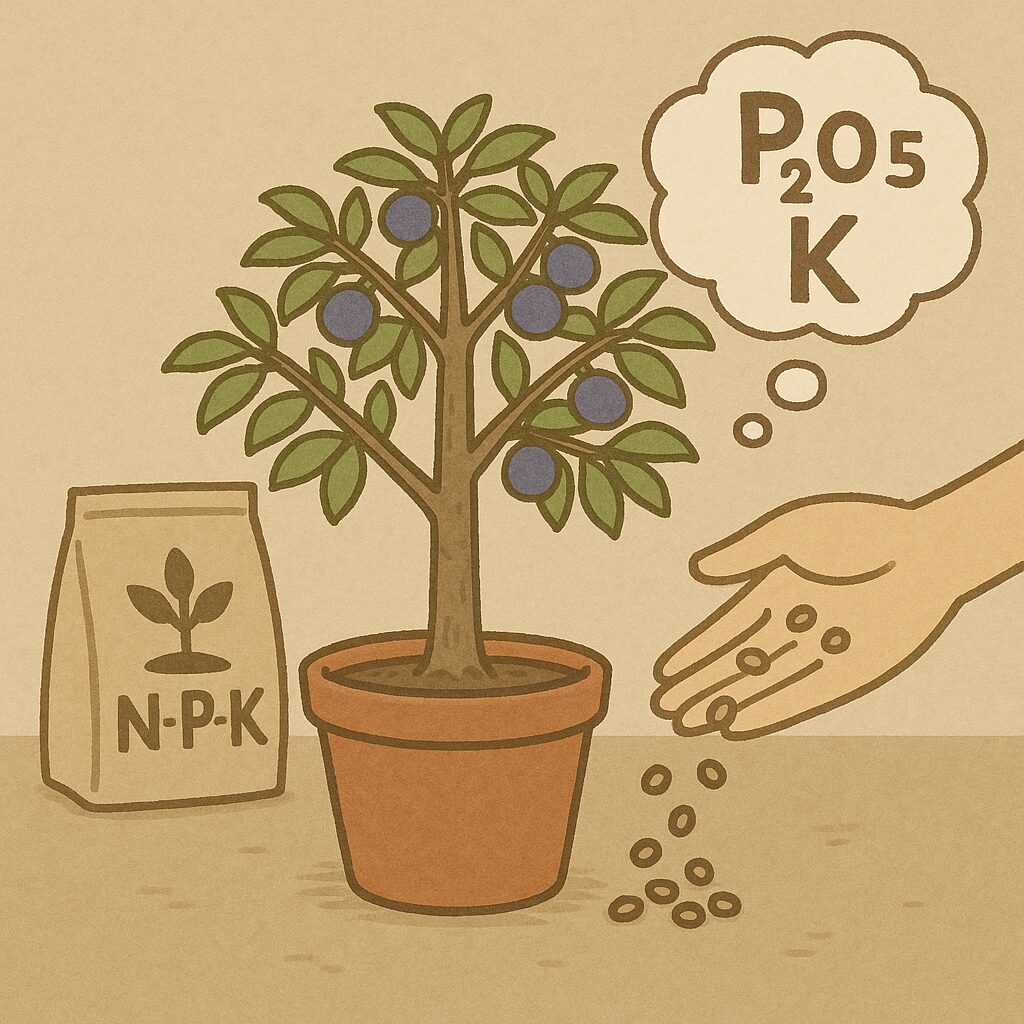

健康な成長と豊かな結実のためには、適切な肥料やりが欠かせません。ジャボチカバには、生育期である春から秋にかけて、定期的に肥料を与える必要があります。肥料が不足すると、新しい枝葉の成長や花芽の形成に必要な栄養が足りず、実がならない原因となります。

肥料には様々な種類がありますが、果樹用として販売されているものが適しています。特に、花や実の成長を助ける「リン酸」と、根の成長を促進する「カリウム」が多く含まれているものを選ぶと効果的です。逆に、葉の成長を促す「窒素」が多すぎると、葉ばかりが茂って実付きが悪くなることがあるため注意が必要です。

与え方としては、3月から10月頃までの間に、2~3ヶ月に1回程度のペースで有機質の固形肥料を鉢の縁に置くか、月に1~2回液体肥料を水やりの際に与えます。ただし、肥料の与えすぎは根を傷める「肥料焼け」の原因になるため、規定の量を必ず守るようにしましょう。

| 肥料の種類 | 特徴 | 注意点 |

| 有機質肥料 | 骨粉入り油かすなど。ゆっくりと効果が現れ、土壌改良効果も期待できる。 | 効果が穏やかな分、即効性は低い。与えすぎると虫や臭いの原因になることがある。 |

| 化成肥料 | 窒素・リン酸・カリの成分バランスが調整されており、即効性がある。 | 与えすぎによる肥料焼けを起こしやすいため、量は控えめにする。 |

| 液体肥料 | 水で薄めて使用。即効性が高く、吸収されやすい。 | 効果の持続期間が短いため、定期的に与える必要がある。 |

幹に日光を当てるための剪定のコツ

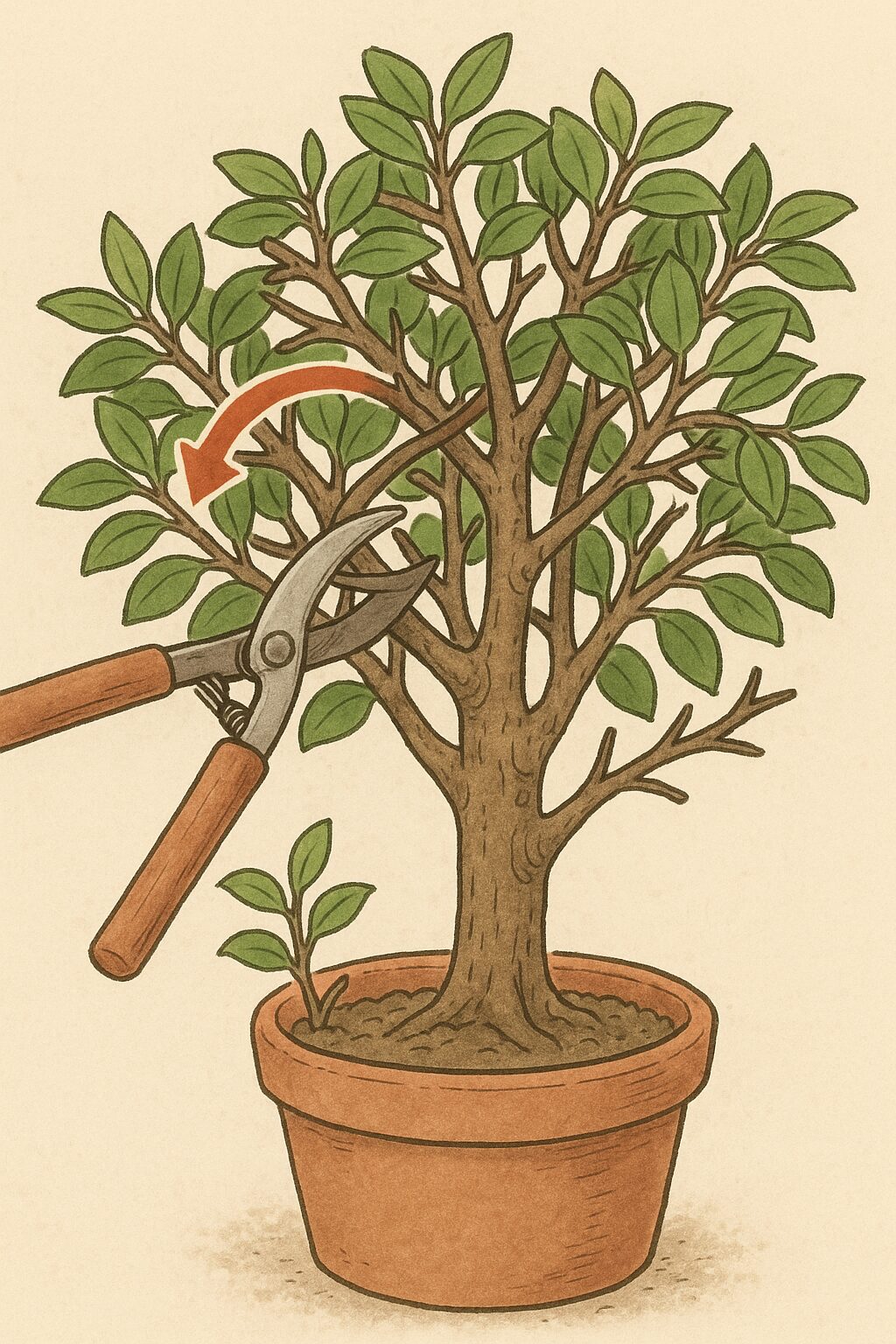

ジャボチカバの剪定は、他の多くの果樹とは少し目的が異なります。最大の特徴は、太い幹や枝に直接花が咲き、実がなる「幹生花(かんせいか)」という性質です。そのため、剪定の主な目的は、その幹にしっかりと日光を当てることと、風通しを良くすることにあります。

枝葉が混み合っていると、幹に光が届かず、花芽がつきにくくなります。また、風通しが悪いと病害虫が発生しやすくなるため、健康な状態を保つためにも剪定は大切です。

具体的な剪定方法としては、まず、株元から生えてくる勢いの良い若い枝「ひこばえ」は、養分を奪ってしまうため、見つけ次第根元から切り落とします。次に、内側に向かって伸びている枝や、他の枝と交差している枝、枯れた枝などを付け根から間引くように切っていきます。これにより、樹の中心部まで光が届くようになります。

剪定の最適な時期は、成長期である春から夏にかけてです。この時期は回復が早いため、剪定による株への負担を最小限に抑えられます。ただし、ジャボチカバは成長が比較的ゆっくりなので、一度に切りすぎないよう注意しましょう。

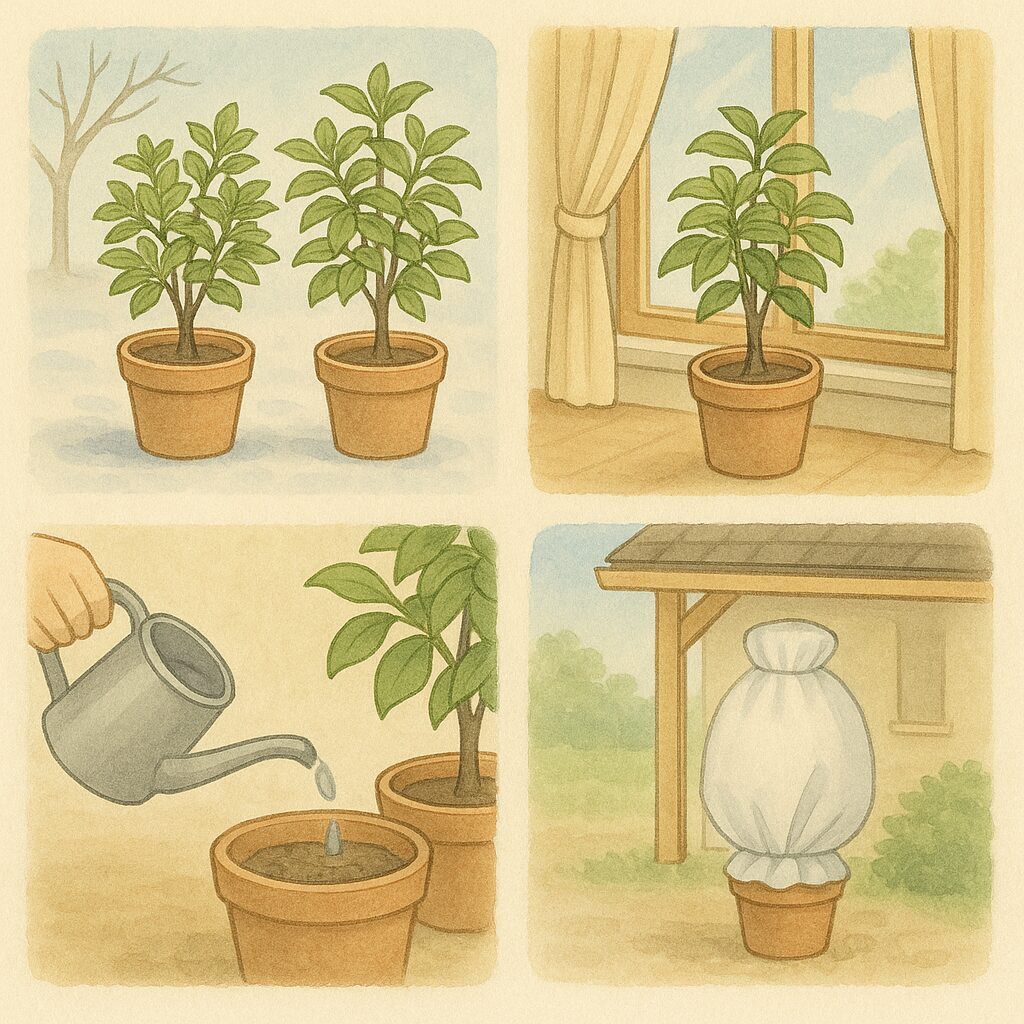

品種ごとの耐寒性と上手な冬越しの方法

前述の通り、ジャボチカバは寒さに弱い植物ですが、その耐寒性は品種によって若干異なります。一般的に、葉が小さい「小葉系」の品種は、葉が大きい「大葉系」の品種に比べて耐寒性が高いとされています。とはいえ、どちらの品種も-2℃前後が耐えられる限界であり、霜や寒風は避けるべきです。

上手な冬越しのポイントは、気温が下がり始める秋の終わりから準備を始めることです。

室内への取り込み

最低気温が10℃を下回る日が続くようになったら、室内へ移動させるのが最も安全な方法です。室内では、暖房の風が直接当たらない、日当たりの良い窓辺などが最適な置き場所となります。

水やりの管理

冬は生育が鈍るため、水の吸収量も減ります。土が常に湿っていると根腐れの原因になるため、水やりは土の表面が完全に乾いてから数日待ってから与える程度にし、乾燥気味に管理します。

軒下などでの管理

比較的温暖な地域で、どうしても室内に取り込む場所がない場合は、霜や冷たい風が直接当たらない軒下などで管理します。不織布やビニールで鉢全体を覆うことで、簡易的な防寒対策になります。

春になり、暖かくなってから再び屋外に出す際は、急に強い日差しに当てると葉焼けを起こすことがあるため、数日間は半日陰の場所で慣らしてから、徐々に日当たりの良い場所へ移動させましょう。

突然の落葉!葉が落ちる原因と対策

大切に育てているジャボチカバの葉が突然落ち始めると、病気ではないかと心配になるかもしれませんが、いくつかの原因が考えられます。

まず、ジャボチカバは常緑樹ですが、春などの成長期には古い葉が新しい葉と入れ替わるために自然に落葉することがあります。葉が黄色く変色して落ちるものの、次々と新芽が出ている場合は、生理的な現象なので心配はいりません。

一方で、注意が必要なのは環境ストレスによる落葉です。主な原因として、「水切れ」と「寒さによるダメージ」が挙げられます。水やりを忘れて土をカラカラに乾燥させてしまうと、葉が枯れてパラパラと落ちてしまいます。また、冬の寒さに当たった場合も、葉が茶色く傷んで落葉することがあります。

その他にも、肥料の与えすぎによる根のダメージや、長年の栽培による根詰まりも落葉の原因となり得ます。葉が落ちる原因を特定し、水やりや置き場所、植え替えの検討など、適切な対処をすることが大切です。一度落ちてしまった葉は元には戻りませんが、原因を取り除くことで株は回復し、再び新しい葉を展開してくれます。

株を増やすための挿し木の方法とは

ジャボチカバは、挿し木で株を増やすことも可能です。ただし、成功率は他の植物に比べてやや低く、発根までに時間がかかるため、挑戦する際は根気が必要です。

挿し木に最も適した時期は、気温と湿度が高い6月から8月頃です。

挿し穂の準備

まず、その年に伸びた若くて健康な枝を10cmほどの長さに切り取ります。先端の柔らかすぎる部分は避け、少し木質化した部分を選びましょう。葉を2~3枚残し、それ以外の葉は取り除きます。残した葉も、蒸散を抑えるために半分ほどの大きさにカットします。

挿し木の手順

切り口をカッターなどで斜めに鋭く切り直し、数時間水に浸けて吸水させます。このとき、発根促進剤を使用すると成功率が高まります。その後、挿し木用の清潔な土(赤玉土やバーミキュライトなど)に、切り口を傷めないように挿します。

挿し木後の管理

挿し木後は、土が乾かないように管理し、直射日光の当たらない明るい日陰に置きます。ビニール袋をかぶせるなどして高い湿度を保つのが、発根させるための重要なポイントです。発根には数ヶ月かかることもあります。新芽が伸びてきたら、発根したサインと考えられます。十分に根が張ったら、鉢上げして通常の管理に移行します。

ジャボチカバが実がならない状況を改善しよう

この記事で解説した、ジャボチカバが実をつけない原因と、その解決策となる育て方のポイントを以下にまとめます。

ジャボチカバの実がならない主な原因は日照・水・土・温度にある

結実には1日4~5時間以上の日光が必要

栽培場所は年間を通して日当たりの良い場所を選ぶ

土の表面が乾いたら鉢底から水が流れるまでたっぷり与える

特に夏場の水切れは実付きに悪影響を及ぼす

冬は水やりを控えめにし乾燥気味に管理する

土壌は弱酸性を好むためブルーベリー用の土が最適

土がアルカリ性に傾くと栄養吸収がうまくいかなくなる

原産地がブラジルのため寒さには弱い性質を持つ

冬越しは霜の当たらない室内や軒下が望ましい

最低でも5℃以上、できれば10℃以上を保つのが理想

肥料は春から秋の生育期に定期的に与える

花や実を助けるリン酸とカリウムが豊富な肥料を選ぶ

剪定は幹に光を当てることと風通しを良くすることが目的

株元のひこばえや混み合った枝を間引く

葉が落ちる原因は生理現象のほか水切れや寒さの可能性がある

2年に1度を目安に一回り大きな鉢に植え替えて根詰まりを防ぐ