シャインマスカットは見た目の美しさと食味の良さから、高級品種として多くの農家に人気のあるブドウですが、「花が咲かない」「果粒が育たない」といったトラブルに悩まされるケースも少なくありません。中でも「シャインマスカット 花が咲かない」と検索される原因の多くは、「未開花症」と呼ばれる生理障害にあります。

シャインマスカットは見た目の美しさと食味の良さから、高級品種として多くの農家に人気のあるブドウですが、「花が咲かない」「果粒が育たない」といったトラブルに悩まされるケースも少なくありません。中でも「シャインマスカット 花が咲かない」と検索される原因の多くは、「未開花症」と呼ばれる生理障害にあります。

未開花症は、花の時期になっても花芽が正常に開花せず、花冠が残ったまま果粒が形成されない現象で、開花 不良や果粒の変形といった問題を引き起こします。特に排水不良や土壌の養分バランスの乱れが、未開花症 原因として報告されており、適切な管理ができていないと症状が深刻化するおそれがあります。

さらに、似たような問題として知られる「石ブドウ」も、栽培環境や肥料設計によって発生するため混同されがちです。これらの障害を防ぐためには、花芽の成長段階から注意深く管理し、気象条件や剪定、房づくりといった各作業を適切なタイミングで行うことが求められます。

本記事では、シャインマスカットの花が咲かない原因や対策について、最新の研究動向も交えながらわかりやすく解説していきます。

ポイント

-

未開花症の具体的な症状と発生の仕組み

-

花芽の形成時期や特徴と管理の重要性

-

開花不良の主な原因と環境との関係

-

石ブドウとの違いや見極め方

シャインマスカット花が咲かない原因とは

未開花症の基本症状と影響

未開花症とは、シャインマスカットの開花期に花が正常に咲かず、果粒が十分に育たない現象を指します。外見上では、花を覆うキャップのような部分(花冠)が外れずに残っているのが特徴です。この状態では受粉が行われず、果粒が肥大しない、もしくは変形するなどの問題が起こります。

このような障害が発生すると、見た目の美しさが重要な高級品種であるシャインマスカットの価値が大きく下がってしまいます。また、果粒がつかないため収穫量も減少し、栽培農家にとっては大きな打撃となります。

特に果房の先端部分に多く発生する傾向があるため、房の全体にわたって品質をそろえるのが難しくなるという課題もあります。これらの症状は一部だけでなく、園地全体に広がる可能性もあるため、早期発見と対応が求められます。

花芽の特徴と発生タイミング

シャインマスカットの花芽は「混合芽」と呼ばれ、翌年に展開する葉、枝、花のすべてが一体となって含まれています。つまり、花芽がしっかり形成されるかどうかが、次の年の収穫の質と量を大きく左右します。

花芽は新梢(しんしょう)と呼ばれる枝が伸びてきた際、葉が3枚展開した後に発生するのが一般的です。通常は、第3節に第1花穂、第4節に第2花穂が分化しますが、環境条件や管理方法によってこの発生タイミングにばらつきが出ることがあります。

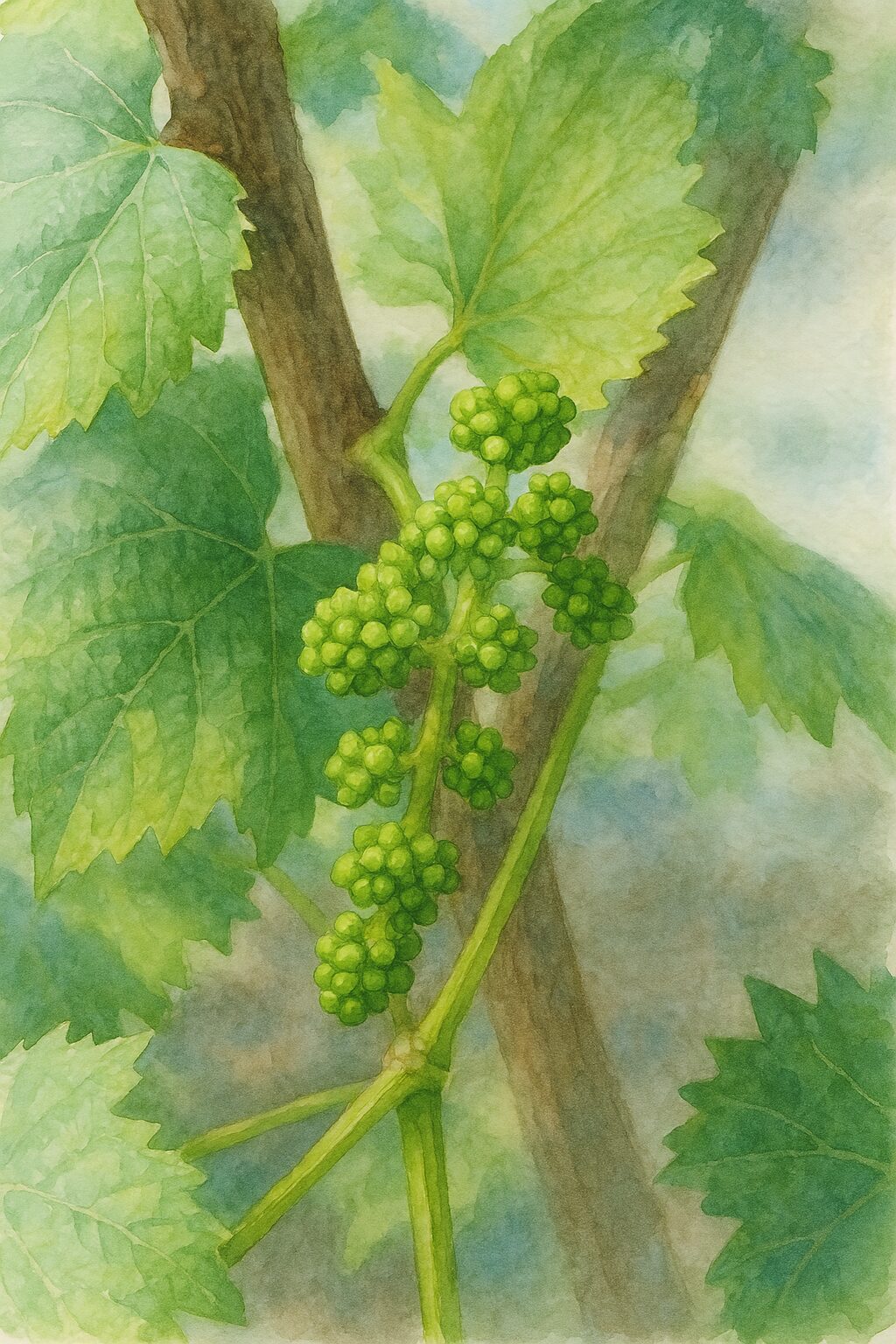

また、花は小さくて花弁がなく、雄しべと雌しべが外に飛び出しているような姿をしています。蕾だけの段階では濃い緑色をしており、一見すると見逃しがちです。適切な時期に花芽が分化していないと、後の開花や果実の付き方に大きな影響を与えるため、初期段階での観察と管理が重要です。

未開花症 原因としての排水不良

シャインマスカットの未開花症の大きな原因の一つが「排水不良」です。これは、土壌が粘土質で水はけが悪い場合に起こりやすく、根の呼吸が妨げられることで生育に支障が出るためです。

水分が過剰に滞留していると、根が酸欠状態になり、植物全体の生理機能が低下します。特に花芽の発育には適度な酸素と栄養が必要とされるため、過湿状態が続くと、花芽が形成されにくくなったり、開花に必要なエネルギーが足りなくなったりすることがあります。

また、排水不良は土壌中の微生物バランスも崩しやすく、根に悪影響を与える病原菌が増える原因にもなります。これにより、未開花症の症状がより深刻になることがあります。

排水性の改善には、暗渠排水(あんきょはいすい)や客土(きゃくど)などの対策が有効です。栽培前に土壌改良を行うことはもちろん、栽培中にも定期的な土壌チェックが必要です。特に梅雨時期や降雨が続く期間には注意が必要です。

土壌養分バランスの崩れと未開花症

シャインマスカットの未開花症を引き起こす要因の一つに、土壌中の養分バランスの乱れがあります。特にカリウムやマグネシウムといったミネラル成分の過不足は、植物の正常な成長や開花に影響を与えることがわかっています。

これらの栄養素は、植物体内の水分調整や光合成、代謝活動に関与しており、不足すると花芽の形成が不安定になる可能性があります。逆に、過剰であっても他の栄養素とのバランスが崩れ、根の吸収能力が低下してしまいます。

例えば、カリウムが多すぎるとカルシウムやマグネシウムの吸収が阻害され、結果的に生理障害が発生しやすくなることがあります。こうした影響が積み重なることで、開花しない、果粒が育たないといった未開花症の症状が表れます。

そのため、施肥の際には単に量を増やすのではなく、栄養素の比率やタイミングにも注意を払う必要があります。土壌分析を定期的に行い、現状を把握しながら栽培管理を進めることが重要です。

石ブドウ原因との関連性

石ブドウとは、ブドウの果粒が硬くなり、通常のように熟さず商品価値が落ちてしまう症状を指します。未開花症とは異なる現象ではありますが、いくつかの共通点が見られるため、混同されやすいという特徴があります。

石ブドウとは、ブドウの果粒が硬くなり、通常のように熟さず商品価値が落ちてしまう症状を指します。未開花症とは異なる現象ではありますが、いくつかの共通点が見られるため、混同されやすいという特徴があります。

どちらの症状も、主に栄養バランスの不調や環境ストレスによって引き起こされる点では共通しています。特に肥料の過不足や水分管理の不徹底、極端な気温の変化などが原因となる場合があります。

一方で、石ブドウは果実の肥大期に問題が発生するのに対し、未開花症は開花期に障害が起こるという違いがあります。そのため、発生時期と症状の観察をしっかり行うことで、正しく原因を特定することが大切です。

このように、石ブドウと未開花症は密接な関係があるものの、対応策が異なる場合があるため、症状の見極めと個別の対処が求められます。適切な判断ができなければ、誤った管理をしてしまうリスクもあるので注意が必要です。

シャインマスカット花が咲かない時の対策

花芽を守る剪定と管理方法

シャインマスカットの品質を安定させるには、花芽の段階からしっかり管理することが求められます。特に剪定作業は、適切に行わなければ花芽の形成を妨げることになりかねません。

シャインマスカットの品質を安定させるには、花芽の段階からしっかり管理することが求められます。特に剪定作業は、適切に行わなければ花芽の形成を妨げることになりかねません。

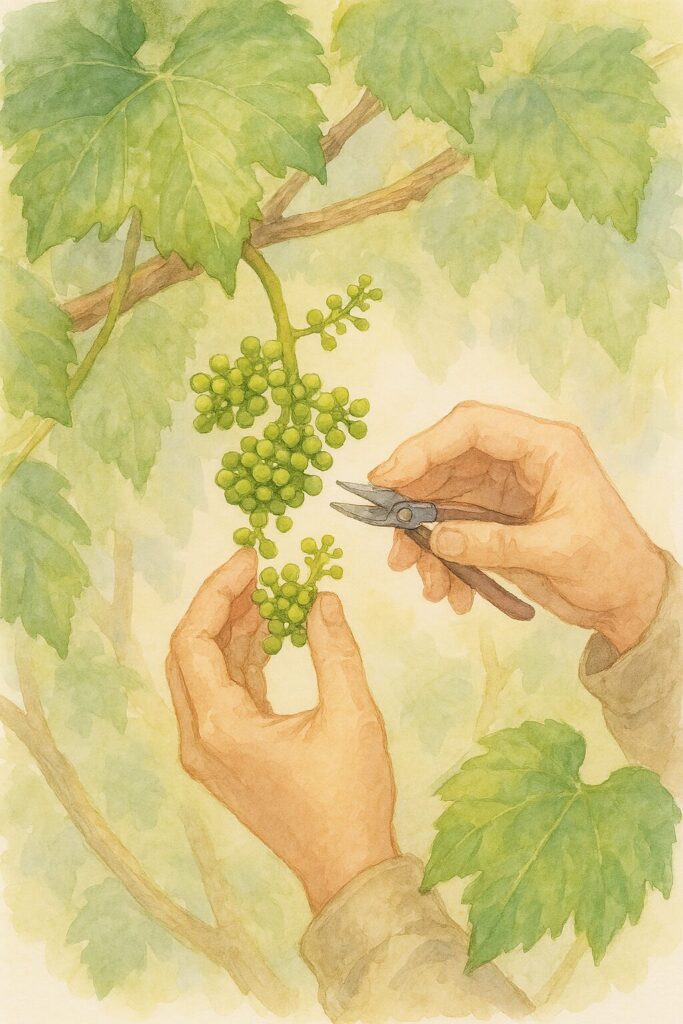

剪定のポイントは、混み合った枝を整理しつつ、花芽がついている枝を見極めて残すことです。花芽は新梢の葉が3枚出た後に発生するため、このタイミングを意識して枝の成長具合を観察する必要があります。

強すぎる剪定を行うと、樹勢が急激に回復しようとして葉や枝の成長にエネルギーを使いすぎてしまい、花芽の発達が後回しになります。逆に剪定を怠ると枝同士が密集して日照不足となり、やはり花芽が育ちにくくなります。

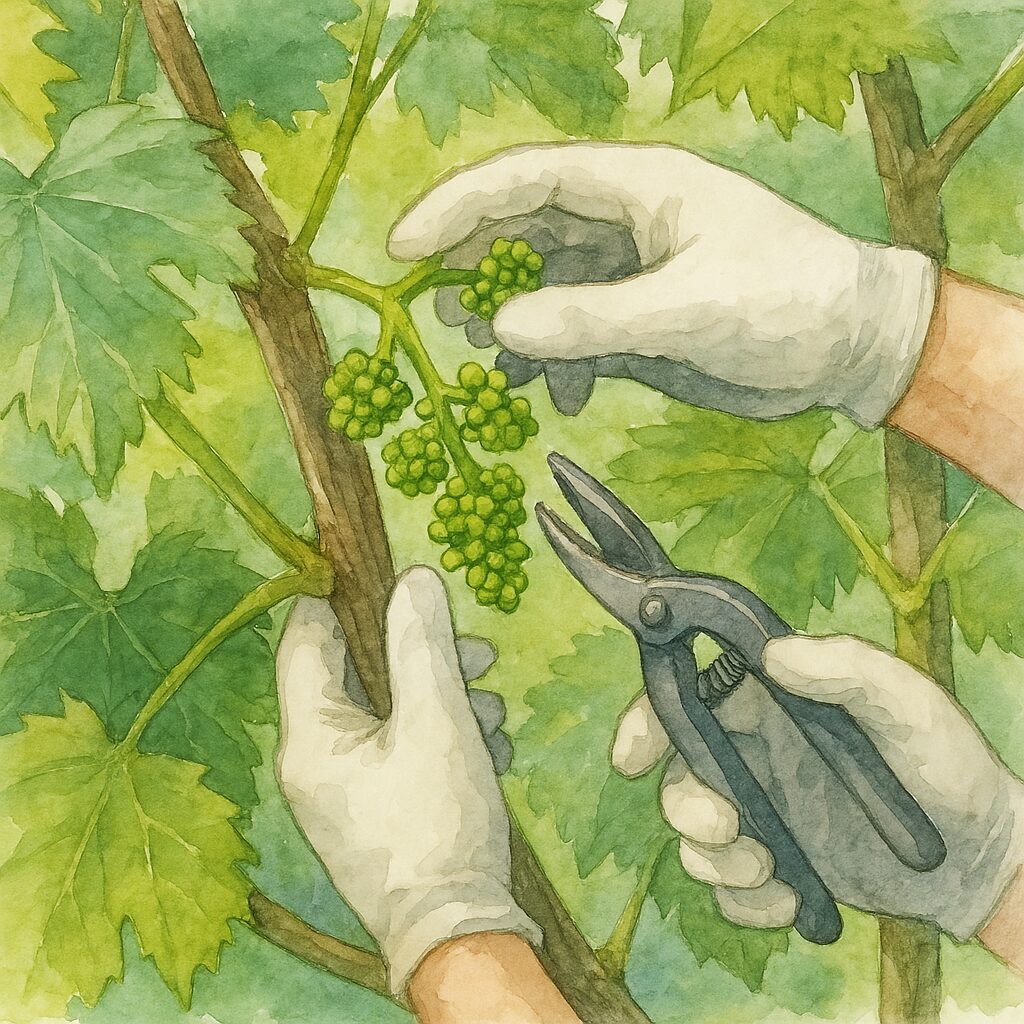

また、花が咲き始めた後は「房づくり」と呼ばれる作業で、余分な蕾を取り除き、先端以外から障害の少ない部分を育てる工夫も必要です。これにより未開花症の影響を最小限に抑えることが可能になります。

開花不良を防ぐ房づくりの工夫

シャインマスカットの栽培において、房づくりは開花不良を予防するための重要な作業です。この工程では、咲き始めた花の中から状態の良い部分だけを選んで残し、他は取り除くことで全体の品質を整えます。

シャインマスカットの栽培において、房づくりは開花不良を予防するための重要な作業です。この工程では、咲き始めた花の中から状態の良い部分だけを選んで残し、他は取り除くことで全体の品質を整えます。

房づくりで意識したいのは、房の先端だけでなく、途中部分にも良好な花が残っているかどうかの見極めです。未開花症は先端部に発生しやすい傾向があるため、花の状態を見ながら、障害が出ていない中段以下の花を積極的に活用する工夫が求められます。

また、花が密集しすぎると風通しや日当たりが悪くなり、花冠が外れにくくなる場合があります。このような状態を避けるためには、間引きの精度が収穫後の品質に直結すると言えるでしょう。

さらに、房づくりの時期にも注意が必要です。花が咲いてから早すぎても遅すぎても効果が薄くなるため、開花の状況を丁寧に観察しながらタイミングを見極めることが大切です。

極端な気象条件と花の発育不全

気温の変化が激しい年には、シャインマスカットの花の発育に大きな影響が出ることがあります。特に春先の高温や、日中と夜間の寒暖差が大きい時期には注意が必要です。

このような環境下では、花芽の成長が追いつかず、開花の準備が整わないまま時期が過ぎてしまうケースがあります。その結果、花が十分に開かず、果粒がつかないといった発育不全が起こりやすくなります。

例えば、急激に気温が上昇した場合、花冠が正常に外れないまま内部で障害が進行してしまうことがあります。また、夜間の冷え込みによって水分の吸収や養分の移動がうまくいかず、開花を阻害することもあります。

こうした気象条件は人為的にコントロールできないため、ハウス栽培や防風・防寒対策など、リスクを軽減する工夫が求められます。また、気象情報を活用して栽培管理のタイミングを調整することも、安定した開花を実現する上で効果的です。

未開花症 原因に関する最新研究

未開花症の原因解明に向けた取り組みは、現在も進行中です。特に注目されているのが、農研機構を中心とした複数の研究機関による共同研究で、長野県や山梨県、山形県など主要産地が参加しています。

これらの調査では、排水性の悪さや土壌中の養分バランスの乱れが症状の発生と関連していることが明らかになってきました。さらに、花穂の遺伝子や栄養状態を解析することで、より正確な原因特定を目指す試みも始まっています。

現在行われている研究では、発生した花穂と正常な花穂を比較することで、植物ホルモンの分泌や遺伝子発現の違いを調べる段階にあります。これは、これまで経験的に行われてきた対策を、科学的な根拠に基づいた方法へと進化させる重要なステップです。

未開花症の発生件数は年々増加傾向にあるため、研究の成果が現場に還元されることが強く期待されています。近い将来、より効果的な予防策や診断手法が確立される可能性があります。

各地での発生状況と今後の対策

シャインマスカットの未開花症は、全国各地の栽培現場で報告されており、特定の地域だけに限られた問題ではありません。特に長野県や山形県、香川県などの主要産地では、ここ数年で発生件数が増加傾向にあります。

例えば、令和3年度には長野県内だけで100件を超える未開花症の報告がありました。これにより収穫量の減少や果実の品質低下が起き、市場への影響も無視できない規模となっています。他の地域でも同様の傾向が見られ、全国で30以上の産地で症状が確認されている状況です。

これを受けて、農研機構や地方自治体の農業試験場などが連携し、発生要因の特定や有効な対策の研究を進めています。対策としては、排水性の改善や土壌分析をもとにした肥培管理の見直しが推奨されています。さらに、現地の栽培状況を調査することで、地域特有のリスク要因を洗い出す取り組みも始まっています。

今後は、研究成果を農家に還元し、発生予測や事前対策ができる体制づくりが求められます。こうした情報共有が広がれば、被害の拡大を抑えるだけでなく、安定したシャインマスカットの生産にもつながっていくでしょう。

生理障害としての未開花症と未熟粒

未開花症と未熟粒は、どちらもシャインマスカットに見られる代表的な生理障害です。どちらの症状も病害ではなく、植物の内部環境や育成条件の影響によって起こるものです。

未開花症は開花期に発生し、花がうまく咲かず果粒が正常に形成されない状態です。一方、未熟粒は果粒が十分に肥大せず、収穫時期を過ぎても硬いままで熟さない果実のことを指します。これらは発生時期や症状こそ異なるものの、いずれも栽培管理の難しさが影響しています。

特に未熟粒は、果粒の軟化期までに過度な枝の切り戻し(夏季せん定)を行うことで発生しやすくなるとされており、管理方法次第でリスクを増やしてしまうことがあります。こうした点では、未開花症とも共通して、過剰な作業が障害を誘発する可能性があることに注意が必要です。

このような生理障害は、日々の観察と適切なタイミングでの栽培作業によって防ぐことができます。問題の早期発見とともに、栽培工程全体を見直す姿勢が重要となるでしょう。

ジベレリン処理の重要性と注意点

ジベレリン処理は、シャインマスカットの種なし化を実現するための基本的な作業です。ホルモン剤の一種であるジベレリンを開花のタイミングに合わせて処理することで、種が形成されず、食味や見た目の良い果実を作ることができます。

ただし、この処理には慎重さが求められます。房ごとに開花の進行に差があるため、タイミングがずれると効果が薄れるだけでなく、処理漏れによって種あり果が混じることがあります。特に気温や天候によって開花が前後する年は、処理時期の見極めが難しくなります。

また、ジベレリンを過剰に使用した場合、果粒が過度に肥大し、房全体のバランスが崩れることもあるため注意が必要です。誤った処理が未熟粒や裂果の原因になるケースも報告されています。

このように、ジベレリン処理は種なしブドウ栽培には不可欠な手法ですが、正確な観察と適切な技術が伴って初めて効果を発揮します。安定した品質を維持するためには、処理時の記録を残すなどして管理を徹底することが大切です。

関連