丹精込めて育てているザクロの木に、なぜか実がならないと悩んでいませんか。毎年きれいな花は咲くのに、実がつかないとがっかりしてしまいます。肥料の与え方が悪いのか、それとも栽培難易度が高い果樹なのか、疑問は尽きないことでしょう。また、ザクロの木は縁起が悪いという話を聞いて、少し不安に感じている方もいるかもしれません。

丹精込めて育てているザクロの木に、なぜか実がならないと悩んでいませんか。毎年きれいな花は咲くのに、実がつかないとがっかりしてしまいます。肥料の与え方が悪いのか、それとも栽培難易度が高い果樹なのか、疑問は尽きないことでしょう。また、ザクロの木は縁起が悪いという話を聞いて、少し不安に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、ザクロの実がならない主な原因から、正しい栽培方法までを網羅的に解説します。そもそも植えてから何年で実がなるのか、実がなるまでの過程、収穫に適した実がなる時期、そして実をつけるための重要な花芽見分け方のコツまで、あなたの疑問を一つひとつ解消していきます。

ポイント

ザクロが実らない主な原因と具体的な対策がわかる

正しい剪定や肥料の与え方など栽培のコツを学べる

苗を植えてから収穫までの流れと期間を理解できる

ザクロ栽培に関する縁起などの豆知識も知れる

ザクロの実がならない?考えられる主な原因

大切に育てているザクロに実がつかない時、考えられる原因は一つではありません。日照不足や肥料の与え方、剪定方法など、いくつかの要因が複合的に関係している可能性があります。ここでは、ザクロが実がならない主な原因を5つのポイントに絞って詳しく解説します。

日照不足が原因で花が咲かないことも

適切な肥料の種類と与えるタイミング

花芽を落としてしまう剪定の失敗

受粉不良を解消する人工授粉のコツ

根腐れを招く水はけの悪い土壌

日照不足が原因で花が咲かないことも

日照不足が原因で花が咲かないことも

ザクロの木に実がつかない根本的な原因として、まず日照不足が考えられます。ザクロは日光を非常に好む植物であり、生育や花芽の形成には十分な光合成が不可欠です。

もし、お庭の木陰や建物の影になるような場所で育てている場合、木が元気に育つためのエネルギーを十分に作れず、結果として花が咲きにくくなります。花が咲かなければ、当然ながら実を結ぶことはありません。少なくとも1日に6時間以上、直射日光が当たる場所が栽培の理想的な環境と言えます。

対策としては、もし鉢植えで育てているのであれば、日当たりの良い場所へ移動させるのが最も簡単な方法です。庭植えで移動が難しい場合は、周辺の木の枝を剪定して日当たりを確保したり、ザクロ自体の込み合った枝を整理して木の内部まで光が届くように工夫したりすることが有効な手段となります。

適切な肥料の種類と与えるタイミング

良かれと思って与えた肥料が、かえって実つきを悪くしているケースも少なくありません。特に、窒素(N)成分の多い肥料を与えすぎると、木は栄養を枝や葉の成長にばかり使ってしまい、「栄養成長」に偏りがちになります。

この状態になると、花を咲かせて実をつける「生殖成長」への切り替えがうまくいかず、葉は青々と茂るのに花は咲かない、という状況に陥ってしまうのです。

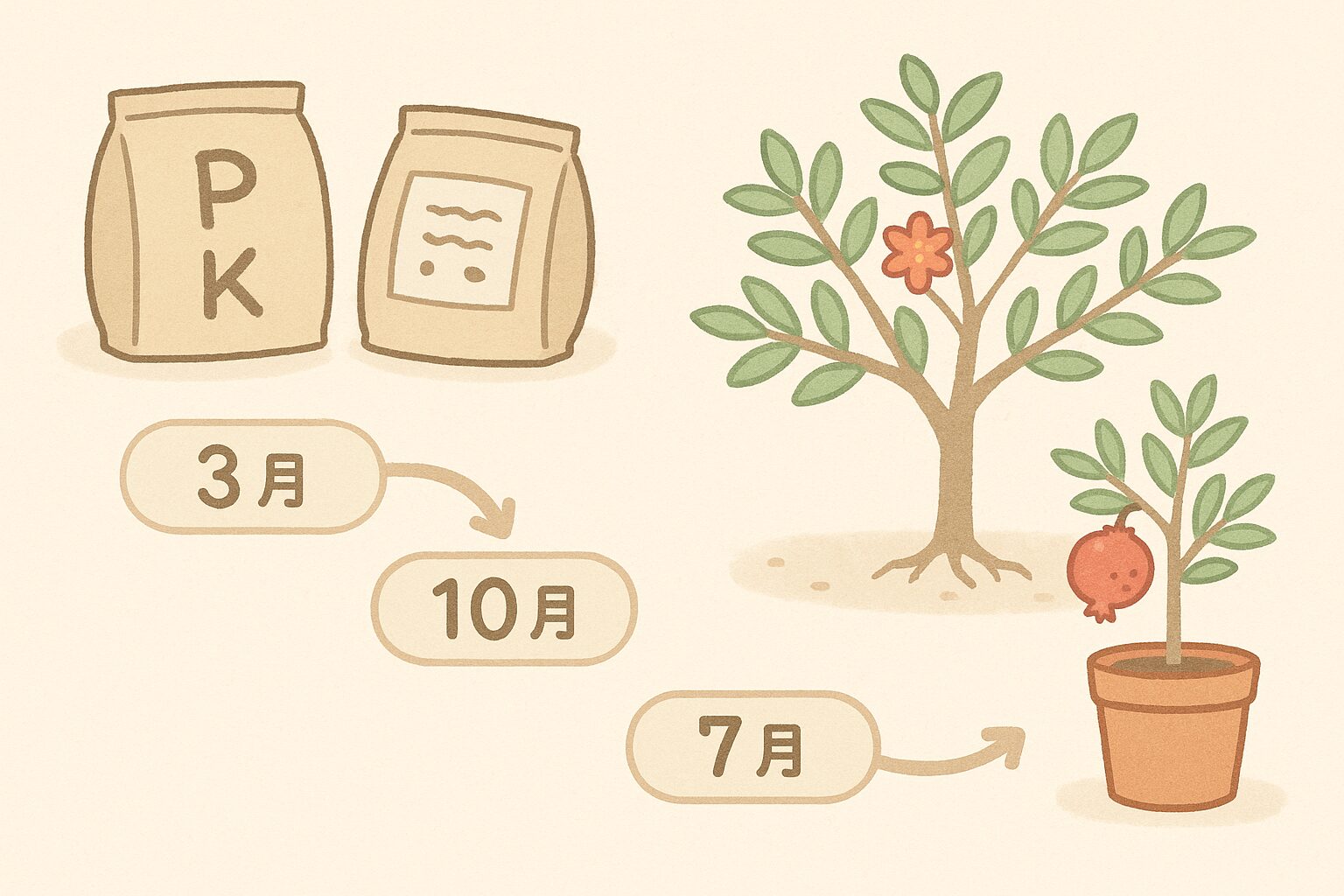

ザクロの栽培で大切なのは、肥料の成分バランスと与える時期です。花や実のつきを良くするリン酸(P)や、根の成長を助けるカリウム(K)を多く含む肥料を選びましょう。

肥料を与える最適なタイミングは、庭植えと鉢植えで少し異なります。

| 植え方 | 肥料を与える時期と種類 |

| 庭植え | ・3月:春の芽出しに合わせて速効性の化成肥料を与える<br>・10月:収穫後のお礼肥として有機質肥料を施す |

| 鉢植え | ・3月:春の芽出しに合わせて速効性の化成肥料を与える<br>・7月:実の肥大を助けるために速効性の化成肥料を追肥する<br>・10月:収穫後のお礼肥として有機質肥料を施す |

このように、木の成長サイクルに合わせて適切な肥料を適量施すことが、豊かな収穫への鍵となります。

花芽を落としてしまう剪定の失敗

木の形を整えるための剪定が、実がならない原因になっている可能性もあります。ザクロの剪定で最も注意すべきなのは、花芽を切り落としてしまわないことです。

ザクロの花芽は、その年に新しく伸びた枝ではなく、前年に伸びた比較的短く充実した枝の先端付近につく性質があります。この特性を知らずに、冬の間に全ての枝を短く切り詰めるような「強剪定」を行ってしまうと、翌年咲くはずだった花芽を全て取り除いてしまうことになりかねません。

ザクロの剪定は、葉が全て落ちた後の休眠期である12月から2月頃が適期です。剪定の目的は、日当たりや風通しを良くすることにあります。したがって、枯れた枝や内側に向かって伸びている不要な枝、他の枝と交差している枝などを根元から間引く「間引き剪定」を基本としましょう。枝の先端をむやみに切り詰める作業は避けるのが賢明です。

受粉不良を解消する人工授粉のコツ

ザクロは1本の木でも実がなる「自家結実性」の植物ですが、受粉がうまくいかないと結実しません。特に、花が咲く6月から7月頃に雨が多いと、花粉が雨で流されてしまったり、花粉を運んでくれる昆虫の活動が鈍くなったりして、受粉の確率が下がってしまいます。

毎年花はたくさん咲くのに、その後すぐにポロポロと落ちてしまう場合は、受粉不良を疑ってみましょう。

確実な結実を促すためには、人工授粉が非常に効果的です。方法は難しくありません。晴れて乾燥した日の午前中に、柔らかい筆や綿棒などを使って、ある花のおしべから花粉を取り、別の花のめしべの先端に優しくつけてあげるだけです。このひと手間を加えることで、受粉の成功率を大きく高めることができます。

根腐れを招く水はけの悪い土壌

見落としがちですが、土の状態もザクロの生育に大きく影響します。ザクロは乾燥に強い反面、過湿には弱い性質を持っています。

水はけの悪い土壌に植えられていると、雨が降った後などに根の周りに常に水が溜まった状態になり、根が呼吸できずに傷んでしまう「根腐れ」を起こしやすくなるのです。根が傷むと、水分や養分を十分に吸収できなくなり、木全体の生育が悪化し、実をつけるどころではなくなってしまいます。

鉢植えの場合は、水はけの良い市販の果樹用培養土を使うのが手軽です。庭植えの場合は、植え付ける場所の土に腐葉土やパーライトなどを混ぜ込み、土壌を改良してから植え付けることが大切になります。すでに植えてしまっている場合は、木の周りに溝を掘って排水を促すなどの対策が考えられます。

ザクロが実がならない悩みを解決する栽培知識

ザクロが実らない原因を理解したところで、ここからは栽培に関するより幅広い知識を深めていきましょう。栽培の難易度や実がなるまでの年数、縁起にまつわる話など、知っておくとザクロ栽培がもっと楽しくなる情報をお届けします。

ザクロの栽培難易度は初心者向け?

植えてから何年で実がなるのか

苗から実がなるまでの栽培の流れ

実をつける花芽見分け方のポイント

収穫に最適な実がなる時期はいつ?

庭に植えると縁起が悪いというのは本当?

ザクロの栽培難易度は初心者向け?

ザクロの栽培は、果樹の中では比較的簡単で、初心者の方にもおすすめできます。その理由は、本来の生育環境が乾燥した地域であるため、病害虫に強く、丈夫な性質を持っているからです。

また、寒さにも強く、品種にもよりますが-15℃程度の低温まで耐えることができるため、日本の多くの地域で特別な冬越し対策なしに栽培が可能です。基本的なポイントさえ押さえれば、元気に育てることができます。

ただし、美味しい実をたくさん収穫するという目標を達成するためには、これまで述べてきたような日当たりや水はけ、剪定、肥料といったポイントを適切に管理することが求められます。ただ育てるだけなら簡単ですが、質の良い収穫を目指すには少しだけコツがいる、というのがザクロの栽培難易度と言えるでしょう。

植えてから何年で実がなるのか

苗木を植えてから初めて実を収穫できるまでには、ある程度の年数が必要です。一般的に、ザクロは苗を植え付けてから5年から7年ほどで、安定して実をつけるようになると言われています。

もちろん、これはあくまで目安であり、栽培環境や苗木の大きさ、品種によって前後します。例えば、植え付けた苗が1年生の小さなものであれば、収穫までにはより長い時間がかかります。

もし、できるだけ早く収穫を楽しみたいのであれば、購入する際に3年生程度の少し大きく育った苗木を選ぶのがおすすめです。価格は少し高くなるかもしれませんが、収穫までの期間を2年から3年ほど短縮できる可能性があります。気長に木の成長を見守るのも栽培の醍醐味ですが、目的に合わせて苗木を選ぶのも一つの方法です。

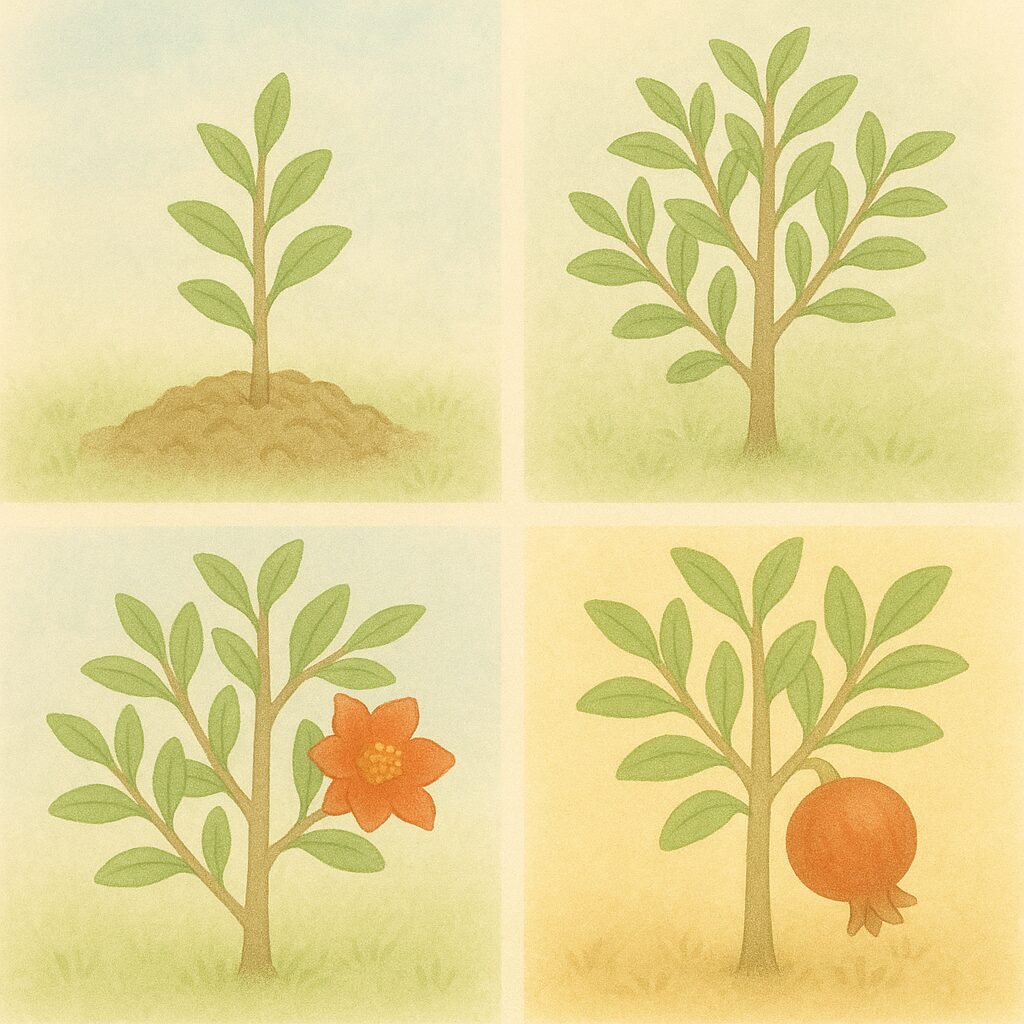

苗から実がなるまでの栽培の流れ

ザクロの苗を植え付けてから、赤い宝石のような実を収穫するまでには、いくつかのステップがあります。栽培全体の流れを把握しておくと、それぞれの時期に何をするべきかが分かりやすくなります。

植え付け(3月~4月):日当たりと水はけの良い場所を選び、苗木を植え付けます。

成長期(春~夏):新しい枝や葉が伸び、木が大きく成長する時期です。適切な水やりや施肥を行います。

開花(6月~7月):ラッパのような形をした、鮮やかなオレンジがかった赤色の花を咲かせます。

結実・肥大期(夏~秋):受粉が成功すると、花の付け根部分が膨らみ始め、徐々に果実が大きくなっていきます。

成熟・収穫期(9月~11月):果実が十分に色づき、熟してくると果皮が割れ始めることもあります。これが収穫のサインです。

このように、季節の移り変わりとともに木の姿も変化していきます。それぞれの段階で適切な手入れをしてあげることが、美味しい果実の収穫につながるのです。

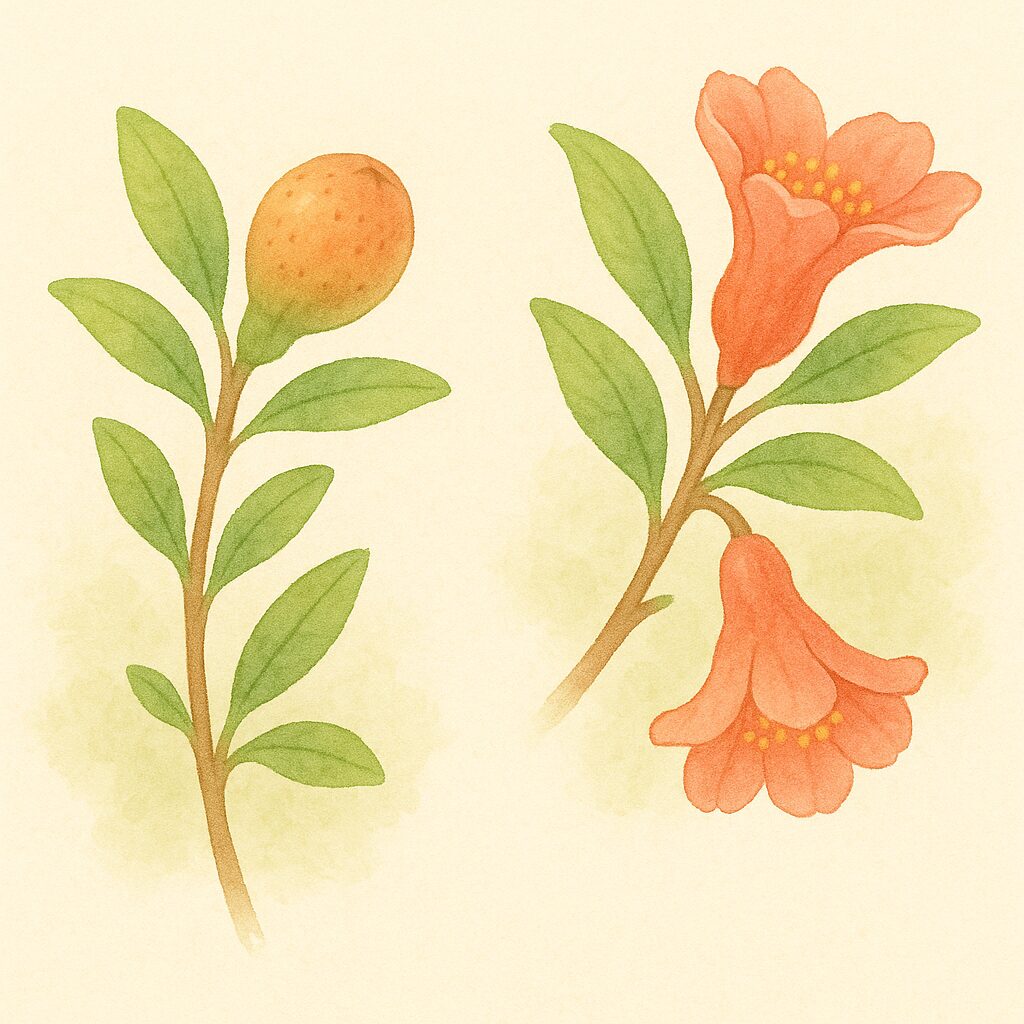

実をつける花芽見分け方のポイント

剪定の失敗を防ぎ、確実に実をつけさせるためには、実になる花芽(かが)と葉になる葉芽(はめ/ようが)を見分ける知識が役立ちます。

ザクロの花芽は、夏頃から形成され始め、短くがっしりとした枝の先端付近に2つか3つ、まとまってつく傾向があります。間延びしたひょろ長い枝や、弱々しい枝にはつきにくいです。見分けるポイントは、その形状にあります。一般的に、花芽は丸くふっくらとしており、葉芽はそれよりも細く尖った形をしています。

実がなる花と咲くだけの花

さらに、ザクロの花には、結実する「両性花」と結実しない「雄花(おばな)」の2種類があります。見分けるポイントは花の付け根(子房)の形です。

両性花(実になる花):花の付け根がぷっくりと丸く膨らんでいます。

雄花(実にならない花):花の付け根が膨らまず、細くなっています。

これらの違いを知っておくと、どの枝を大切に残すべきか、どの花が実になる可能性があるのかが分かり、日々の観察や手入れが一層楽しくなります。

収穫に最適な実がなる時期はいつ?

ザクロの実の収穫時期は、一般的に9月の終わり頃から始まり、10月から11月にかけて最盛期を迎えます。品種やその年の気候によって多少のずれは生じますが、秋が深まる頃に収穫のタイミングがやってくると覚えておくと良いでしょう。

収穫の最適なタイミングを見極めるサインは、果実の色の変化と果皮の状態です。未熟なうちは緑色をしていますが、熟すにつれて徐々に黄色からオレンジ、そして美しい赤色へと変化していきます。

最も分かりやすいサインは、果皮が自然に少し割れて、中の赤い粒が見え始めたときです。この状態になると、果肉は十分に熟して糖度も高まり、ザクロ特有の甘酸っぱさを存分に楽しめます。割れる前に収穫しても追熟はしないため、木の上で完熟させるのが美味しくいただくためのコツです。

庭に植えると縁起が悪いというのは本当?

ザクロの木を庭に植えることについて、「縁起が悪い」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、熟した実がパックリと割れる様子を、人の体や家が分裂する「身が割れる」という言葉に結びつけ、縁起が良くないと解釈されたことによる俗信です。

一方で、ザクロは非常に縁起が良いとされる側面も多く持っています。一つの実にびっしりと詰まったたくさんの赤い種子から、「子孫繁栄」や「豊穣」の象徴とされてきました。

また、仏教においては、安産や子育ての神様である「鬼子母神(きしもじん)」が手に持っている果実としても知られ、「吉祥果(きっしょうか)」と呼ばれる縁起の良い果物とされています。風水でも、ザクロは子宝運を高め、金運を呼び込む開運樹として扱われることがあります。

このように、ザクロの縁起については様々な解釈が存在します。どちらを信じるかは個人の価値観によりますが、世界的には豊かさや繁栄のシンボルとして親しまれている植物です。

ザクロが実がならない悩みは対策次第で解決

この記事では、ザクロが実らない原因から、栽培のコツ、収穫までの流れについて詳しく解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

ザクロが実らない主な原因は日照不足、肥料の与えすぎ、剪定ミスなど

対策には日当たりの良い場所への移動や適切な剪定が有効

ザクロは日光を好み1日6時間以上の日照が理想

肥料は窒素過多を避けリン酸やカリウムが多いものを選ぶ

肥料を与える時期は春の芽出し前と収穫後のお礼肥が基本

剪定は冬の休眠期に不要な枝を間引く程度に留める

前年に伸びた短い枝の先端に花芽がつくため強剪定は避ける

雨が多いと受粉不良になりやすく人工授粉が効果的

水はけの悪い土壌は根腐れの原因となるため土壌改良が大切

ザクロの栽培難易度は比較的低く初心者にもおすすめできる

苗を植えてから実がなるまでは一般的に5年から7年ほどかかる

収穫時期は秋、9月下旬から11月頃が最盛期

果皮が自然に割れてきたら完熟のサイン

縁起が悪いという説もあるが世界的には子孫繁栄の象徴

原因を一つひとつ見直して対策を講じれば収穫は可能になる