庭のクロガネモチに、待望の赤い実がならないと心配になっていませんか。クロガネモチに実がならない問題には、日照不足や肥料、剪定のタイミングなど、いくつかの原因が考えられます。また、そもそも植えている木が実をつけない雄株である可能性や、花が咲かない根本的な問題も無視できません。

この記事では、クロガネモチに実がならない主な原因と、ご家庭でできる具体的な対策を詳しく解説します。さらに、クロガネモチの実を鳥は食べるのか、勝手に生える謎、よく似た木との見分け方まで、幅広く掘り下げていきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

ポイント

クロガネモチに実がならない5つの主な原因

実付きを良くするための具体的な手入れ方法

雄株と雌株の見分け方に関する基礎知識

クロガネモチに関する豆知識と育て方のヒント

クロガネモチに実がならない主な原因とは

実がならないのは雄株の可能性があります

クロガネモチの花に関する基礎知識

日照不足は花付きを悪くする原因です

実付きを良くするための肥料の与え方

剪定の時期や方法を間違えていませんか

実がならないのは雄株の可能性があります

クロガネモチの木に実がならない最も根本的な理由として、植えている木が「雄株」である可能性が考えられます。クロガネモチは雌雄異株(しゆういしゅ)という性質を持つ植物で、雄の木と雌の木が別々に存在します。そして、赤い実をつけるのは雌株だけです。

一般的に、庭木として流通しているクロガネモチは、実のなる雌株を接ぎ木して増やしたものがほとんどを占めます。このため、園芸店などで購入した苗木であれば、多くは雌株であり、いずれ実をつけることが期待できます。

しかし、鳥が実を運んできた結果、庭に自然に生えてきたもの(実生)や、種から育てた場合は注意が必要です。この場合、雄株である可能性が十分にあります。もし雄株であった場合、残念ながらどのような手入れをしても実がなることはありません。雌株の花には、中心にぷっくりとした雌しべがありますが、雄株の花は雄しべが目立つだけで、この雌しべがありません。開花期に確認してみるのも一つの方法です。

クロガネモチの花に関する基礎知識

クロガネモチの実がならないのは、そもそも花が咲いていない、あるいは花付きが悪いことが原因かもしれません。当然ながら、花が咲かなければ受粉が行われず、実が結実することはありません。

クロガネモチの開花時期は、5月から6月にかけてです。この時期に、枝の付け根あたりに白や淡い紫色をした小さな花をたくさん咲かせます。一つひとつの花は直径5mm程度と非常に小さく、葉の緑に紛れて目立たないため、咲いていることに気づかない方もいるかもしれません。

もしこの時期に花が全く見られないようであれば、木自体がまだ十分に成熟していないか、これから解説する日照や肥料、剪定といった生育環境に何らかの問題を抱えている可能性が高いです。まずは開花期に、ご自身のクロガネモチが花を咲かせているか、注意深く観察することが問題解決の第一歩となります。

日照不足は花付きを悪くする原因です

クロガネモチは、日光を非常に好む植物です。一日を通して日当たりの良い場所で育てることで、健康に成長し、花付きが良くなります。逆に、建物の陰や他の大きな木の下など、日照時間が短い場所では、木が弱ってしまい花を咲かせるためのエネルギーを十分に作れなくなります。

日照不足の状態が続くと、花付きが悪くなるだけでなく、葉の色つやが失われたり、枝が細く間延びしたように伸びたり(徒長)することがあります。このような状態では、たとえ花がいくつか咲いたとしても、結実まで至らないケースが多く見られます。

対策としては、可能であればより日当たりの良い場所へ移植することが最も効果的です。ただ、木が大きくなっている場合は移植が難しいため、周りの木の枝を剪定して日差しが届くようにしたり、南側に光を遮るものがあれば移動させたりと、できる範囲で日照環境の改善を試みましょう。

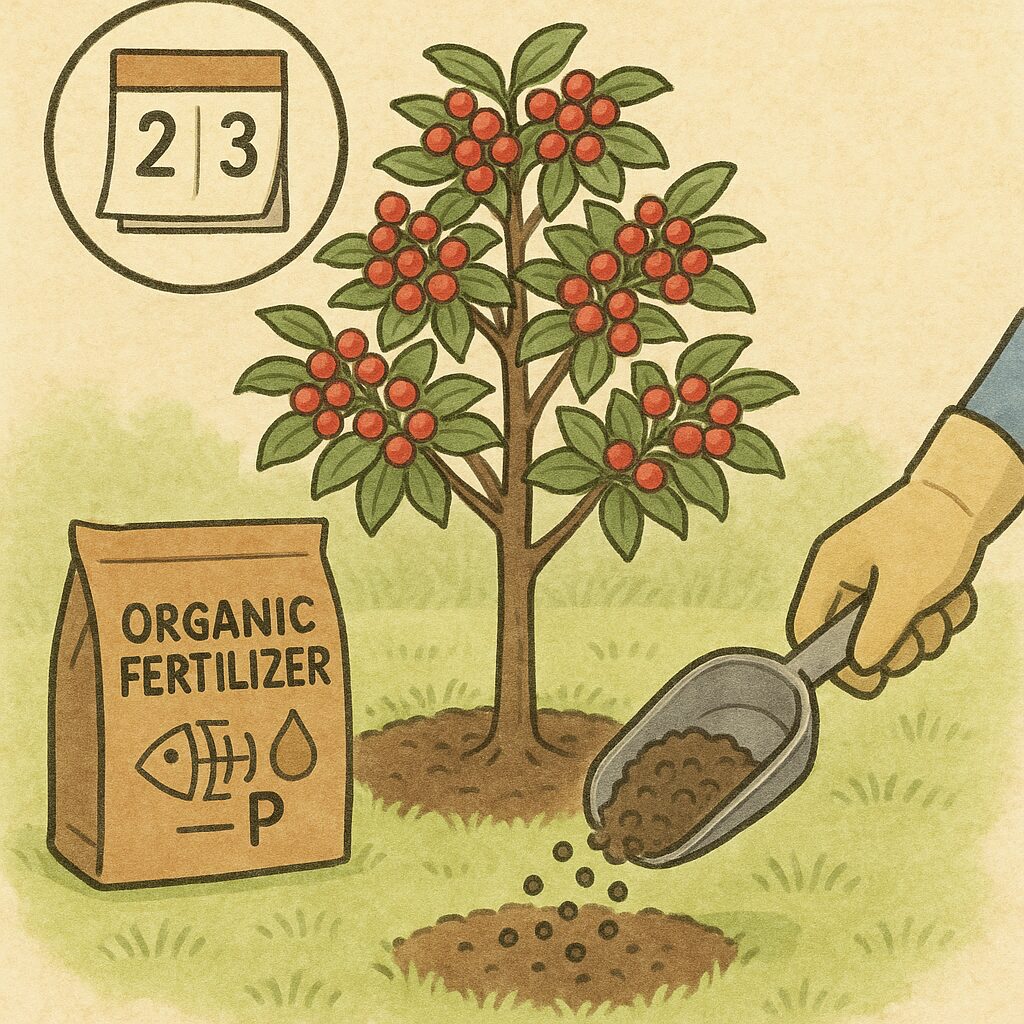

実付きを良くするための肥料の与え方

クロガネモチの美しい実を楽しむためには、適切な栄養、特に「リン酸(P)」を十分に与えることが大切です。リン酸は、植物の花や実の成長を助ける役割を持つため、「花肥え」「実肥え」とも呼ばれています。

肥料を与える最適なタイミングは、2月から3月頃の冬の終わりです。この時期に施肥することで、クロガネモチは春からの成長期に向けて栄養をたっぷりと蓄えることができます。油かすと骨粉を混ぜた有機質肥料や、リン酸成分が多く配合された緩効性の化成肥料などを与えるのが効果的です。

また、植え付けの際には、元肥として「マグァンプK」のようなリン酸を多く含む緩効性肥料を土に混ぜ込んでおくと、長期間にわたって栄養を供給し続けてくれるため、その後の生育が安定します。毎年コンスタントに実をつけさせるためには、適切な時期に適切な肥料を与える習慣が鍵となります。

剪定の時期や方法を間違えていませんか

クロガネモチの剪定は、樹形を整え、風通しを良くするために欠かせない作業ですが、その時期や方法を誤ると、実がならなくなる直接的な原因になります。

クロガネモチの花芽(かが)、つまり将来花になり実をつける芽は、春に伸びた新しい枝に夏頃作られます。したがって、花芽が作られた後の秋から冬、あるいは春先にかけて強く剪定してしまうと、実になるはずだった枝ごと切り落としてしまうことになります。

剪定の適期は、花が終わり、実がまだ小さい6月下旬から9月頃です。この時期であれば、どの枝に実がついているかを確認しながら作業できるため、実を落としすぎてしまう失敗を防げます。不要な枝や込み合った枝を間引く「透かし剪定」を基本とし、風通しと日当たりを良くすることを心がけましょう。大きくなりすぎた木の高さを抑えたい場合も、この時期に作業するのが望ましいです。

クロガネモチに実がならない時の豆知識

クロガネモチの実は鳥もまずくて食べない?

勝手に生えるのは雄株かもしれません

似た木のモチノキとの簡単な見分け方

意外と知らないクロガネモチの縁起

クロガネモチの実は鳥もまずくて食べない?

クロガネモチの赤い実は、見た目が美味しそうなので「食べられるのでは?」と考える方もいるかもしれません。この実を口にすることは不可能ではありませんが、美味しいものではない、というのが実際のところです。

クロガネモチの実は、強い苦みと青臭さがあり、人間が好んで食べるような味ではありません。これは鳥にとっても同様のようです。秋には、クロガネモチ以外にもっと美味しい木の実がたくさんあるため、鳥たちはそちらを優先して食べます。

しかし、冬になり、他の食べ物が少なくなってくると状況は一変します。食べるものがなくなったヒヨドリやムクドリ、ハトなどの鳥たちが、他に選択肢がないために「仕方なく」クロガネモチの実を食べ始めます。鳥は実を噛み砕かずに丸飲みするため、人間が感じるほどの苦さを感じにくいのかもしれません。冬の庭で鳥がクロガネモチの実をついばんでいる光景は、彼らにとって貴重な食料源となっている証と言えます。

勝手に生えるのは雄株かもしれません

前述の通り、鳥がクロガネモチの実を食べ、そのフンと一緒に種が庭に落とされることで、思いがけない場所からクロガネモチが「勝手に生える」ことがあります。これを「実生(みしょう)」と呼びます。

このように自然に生えてきたクロガネモチは、親木が雌株であっても、生まれてくる木が雌株であるとは限りません。種から育った場合、雄株になるか雌株になるかの可能性はほぼ半分ずつです。そのため、勝手に生えてきたクロガネモチをそのまま育てても、実がならない雄株である可能性があります。

もし庭で実生のクロガネモチを見つけ、将来的に実を楽しみたいのであれば、数年間育ててみて、花が咲くようになった段階で雄花か雌花かを確認する必要があります。確実に実のなる雌株を育てたい場合は、園芸店で雌株であることが保証された接ぎ木苗を購入するのが最も確実な方法です。

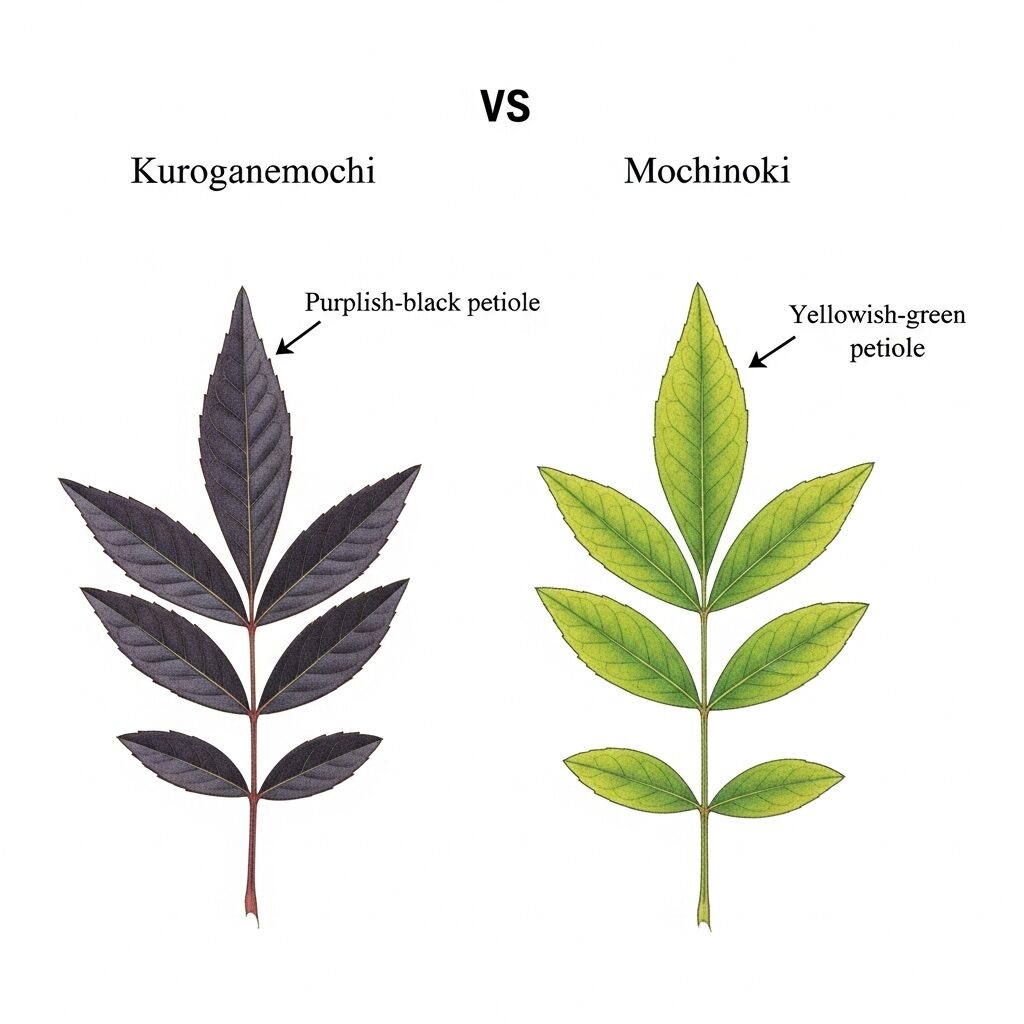

似た木のモチノキとの簡単な見分け方

クロガネモチには、「モチノキ」という非常によく似た木があります。どちらもモチノキ科モチノキ属の常緑高木で、赤い実をつける点も共通しているため、見分けるのが難しいことがあります。しかし、いくつかのポイントを知っていれば簡単に見分けることが可能です。

最も分かりやすい違いは、葉と枝をつなぐ「葉柄(ようへい)」の色です。クロガネモチの葉柄は黒紫色をしていますが、モチノキの葉柄は黄緑色です。名前の通り、「黒金」のような色をしているのがクロガネモチと覚えると良いでしょう。

また、木の大きさにも違いが見られます。モチノキの樹高は最大でも10m程度ですが、クロガネモチはさらに大きく成長し、20mに達することもあります。これらの違いを表にまとめました。

意外と知らないクロガネモチの縁起

クロガネモチは、庭木として美しいだけでなく、非常に縁起の良い木としても知られています。その理由は、名前の響きにあります。

「クロガネモチ」という名前が、「金持ち」に聞こえることから、金運上昇や商売繁盛の縁起木とされてきました。また、「苦労がなく金持ち」と解釈されることもあり、家の庭に植えることで、その家に富をもたらすと信じられています。特に、家の表鬼門(北東)に植えると災難を防ぎ、裏鬼門(南西)に植えると金運を招くと言われることもあります。

秋から冬にかけて、葉の緑と対照的な真っ赤な実をたわわにつける姿は、豊かさや繁栄を象徴しているようにも見えます。実がならないと少し残念な気持ちになりますが、木そのものが持つ縁起の良さを知ると、より一層愛着が湧くかもしれません。

クロガネモチに実がならない原因と対策まとめ

この記事で解説した、クロガネモチに実がならない原因と対策、そして関連する知識について、重要なポイントを以下にまとめます。

クロガネモチに実がならない原因は主に雄株、花、日照、肥料、剪定の問題

実がつくのは雌株のみで、雄株には実はならない

市場で流通する苗木の多くは実のなる雌株の接ぎ木

鳥が運んできた実生の木は雄株の可能性がある

開花期は5月~6月で、花が咲かなければ結実しない

日当たりの良い場所を好み、日照不足は花付きを悪くする

対策として日当たりの良い場所への移植や周辺の剪定が有効

花や実を育てるリン酸を多く含む肥料を好む

肥料は冬の終わり、2月~3月に与えるのが最適

剪定の時期を誤ると花芽ごと切り落としてしまう

剪定の適期は実を確認できる6月下旬~9月

クロガネモチの実は苦くて食用には向かない

冬に食べ物がなくなると鳥が食べる貴重な食料源となる

モチノキとの違いは葉柄の色(クロガネモチは黒紫色)と樹高

「金持ち」に通じる名から縁起の良い木とされる