カランコエは鮮やかな花を長く楽しめる人気の多肉植物ですが、花が咲き終わったあとの管理方法に迷う方も多いのではないでしょうか。「カランコエ 育て方 花が終わったら」と検索しているあなたは、次の花を咲かせるために何をすべきかを知りたいはずです。

カランコエは鮮やかな花を長く楽しめる人気の多肉植物ですが、花が咲き終わったあとの管理方法に迷う方も多いのではないでしょうか。「カランコエ 育て方 花が終わったら」と検索しているあなたは、次の花を咲かせるために何をすべきかを知りたいはずです。

花が終わったらどこから切るのか、切り戻しの時期はいつが最適なのか、ひょろひょろに伸びてしまった茎への対処法など、適切な育て方がわかれば、カランコエは何度も花を咲かせてくれます。

また、育て方は季節によっても変わります。冬の寒さに気をつける「育て方 冬」や、日当たりと風通しに配慮した「育て方 室内」、さらには蒸れを防ぐ「夏の管理方法」など、時期ごとのポイントも押さえておくことが大切です。

本記事では、葉っぱを切るタイミングや剪定のコツ、挿し木による増やし方まで、カランコエの花後のケアに役立つ情報をわかりやすく解説します。初めての方でも安心して育てられるよう、順を追って紹介していきます。

ポイント

-

花が終わった後の適切な剪定方法がわかる

-

季節ごとの育て方や管理のコツが理解できる

-

室内での置き場所や光の当て方が把握できる

-

挿し木や切り戻しでの増やし方を学べる

カランコエ 育て方 花が終わったらの基本手順

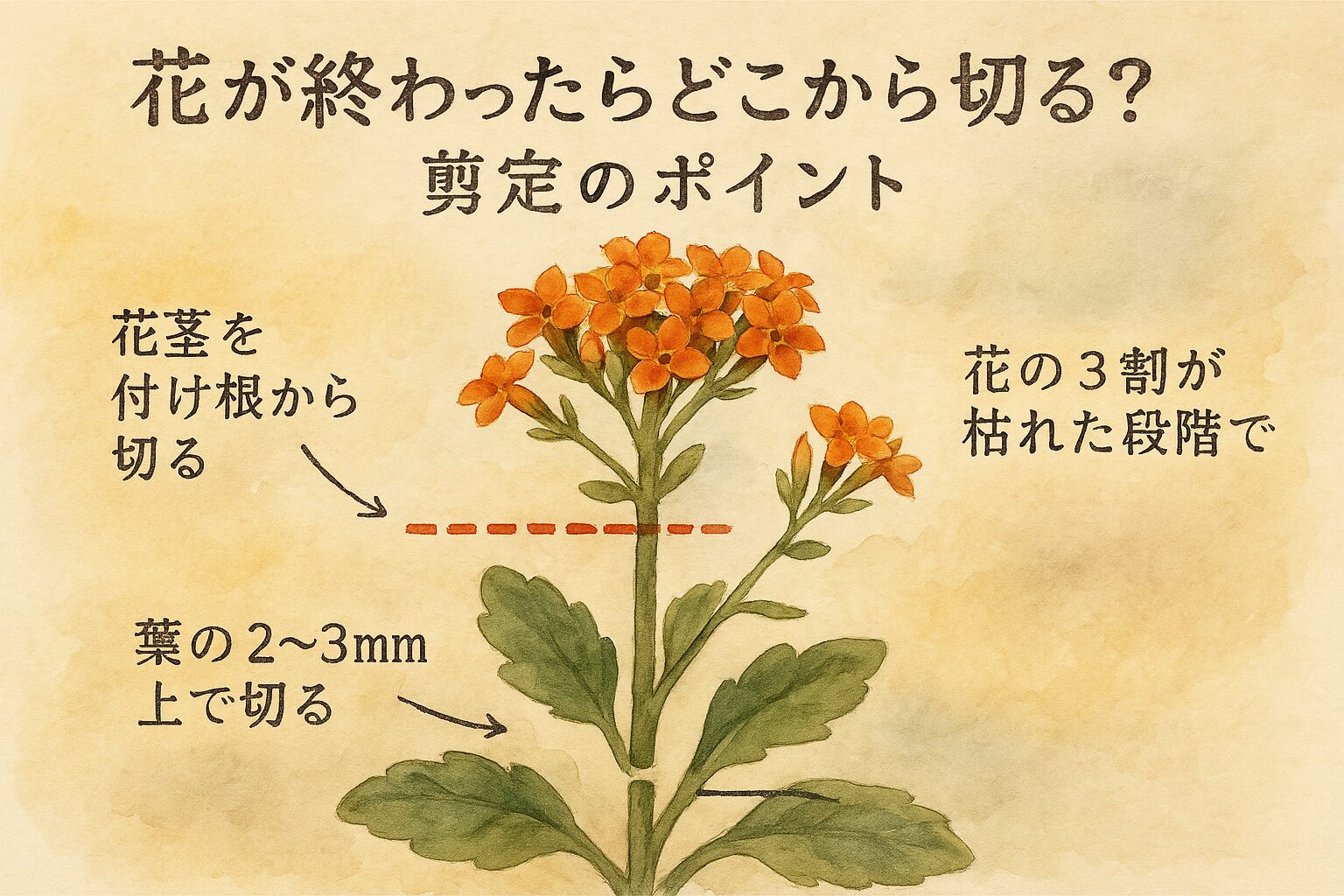

花が終わったらどこから切る?剪定のポイント

花が終わったカランコエは、花茎を付け根から切ることで株を元気に保つことができます。これは、咲き終わった花を残したままにすると、株全体の栄養が無駄に消費されてしまうためです。

花が終わったカランコエは、花茎を付け根から切ることで株を元気に保つことができます。これは、咲き終わった花を残したままにすると、株全体の栄養が無駄に消費されてしまうためです。

剪定のタイミングとしては、花の3割ほどが枯れ始めた段階が最適です。完全に枯れるのを待たずに、早めに対応することで、次の花芽が出やすくなります。また、花茎の根元近く、もしくは10cmほど残してカットするのが基本とされています。

例えば、茎が細く倒れそうになっている場合には、葉の付け根から2〜3mm上を目安に切るとよいでしょう。このように細やかに整えることで、脇芽が出やすくなり、次の花の準備が整います。

ただし、切る場所によっては茎が不安定になることもあるため、清潔なハサミを使い、迷ったら付け根からしっかりと切るのが安全です。

切り戻しの時期とその理由

カランコエの切り戻しは、5〜6月または9月に行うのが一般的です。この時期に剪定することで、株の形を整えながら健康な成長を促すことができます。

春や初夏に切り戻すことで、花後に消耗した株をリセットし、新たな芽の発芽を促せます。一方、9月の剪定は、冬越し前の準備として有効です。この時期に整えておけば、室内管理中も形が崩れにくくなります。

例えば、全体の高さを保ちながら伸びた枝だけを1/3ほどカットすることで、通気性が良くなり、病害虫の予防にもつながります。また、切った枝は挿し木として再利用することも可能です。

ただし、切り戻しが遅すぎると、寒さで芽の生長が止まりやすくなるため、特に地域によっては秋の剪定を早めに済ませることをおすすめします。

伸びすぎてひょろひょろになる原因とは

カランコエがひょろひょろと細長く伸びるのは、主に日照不足が原因です。十分な光が当たらない環境では、光を求めて茎が無理に伸びてしまい、全体が弱々しい印象になります。

このような状態は「徒長(とちょう)」と呼ばれ、多くの場合、室内の奥まった場所や日陰に置いていることが背景にあります。さらに、水を頻繁に与えすぎたり、根詰まりを起こしていると、健康な茎葉が育たなくなってしまいます。

例えば、レースのカーテン越しの日当たりのよい窓際に置くと、光量が足りて茎も太くなりやすくなります。また、伸びすぎた茎は思い切って剪定し、切った部分を挿し木として育てることで、バランスのよい株を再生できます。

一方で、強く切りすぎると回復に時間がかかることもあるため、状態に応じて段階的に剪定すると安心です。こうして光と水を適切に管理すれば、ひょろひょろとした姿から健康な株姿へと改善できます。

枯れた葉っぱを切るタイミング

カランコエの枯れた葉は、見つけた時点で取り除くのが理想です。放置しておくと、湿気がこもりやすくなり、カビや病害虫の原因になってしまいます。

カランコエの枯れた葉は、見つけた時点で取り除くのが理想です。放置しておくと、湿気がこもりやすくなり、カビや病害虫の原因になってしまいます。

このように言うと神経質に感じるかもしれませんが、特に梅雨時期や湿度の高い場所で育てている場合は注意が必要です。葉が変色したり、触るとポロッと取れる状態になっていれば、ピンセットや手で優しく摘み取りましょう。

例えば、葉の一部が黄色く変色し始めている段階であれば、早めにカットすることで、他の部分への影響を防げます。枯れ葉が根元にたまると通気性が悪くなるため、定期的なチェックが大切です。

ただし、まだ緑色が残っている葉は無理に切る必要はありません。切りすぎると光合成の効率が下がる可能性もあるため、葉の状態を見極めて判断するようにしましょう。

夏の管理方法と注意点

カランコエは夏の暑さにある程度強い植物ですが、高温多湿が続くと根腐れや蒸れによるトラブルが起きやすくなります。このため、夏は風通しの良い場所で管理し、水やりの頻度にも気を配ることが重要です。

この時期は成長がやや鈍る傾向があるため、水を与える際は「土がしっかり乾いてから」が基本となります。例えば、毎日決まった時間に水を与えるのではなく、鉢の表面を手で触って確認してから水やりをする方が安全です。

また、直射日光の強い日中は葉焼けを起こすこともあるため、レースのカーテン越しや半日陰に置くと安心です。こうすることで、葉の変色やシワシワになるのを防げます。

一方、室内の冷房が直接当たる場所では乾燥しやすくなるため、風が当たらない明るい場所に移動させましょう。霧吹きで葉水を与えるのも、湿度管理のひとつの方法です。

カランコエ 育て方 花が終わったらの環境管理

冬に気をつけたい育て方温度と水やり

冬のカランコエ管理で最も大切なのは「寒さ対策」と「水やりの制限」です。気温が5℃を下回ると生育が止まり、さらに0℃以下になると枯れてしまう可能性があります。

冬のカランコエ管理で最も大切なのは「寒さ対策」と「水やりの制限」です。気温が5℃を下回ると生育が止まり、さらに0℃以下になると枯れてしまう可能性があります。

このため、寒くなる前に鉢を室内へ移し、最低でも10℃以上の環境を保つようにしましょう。例えば、窓際の日当たりが良く、暖房の風が直接当たらない場所が理想です。

水やりについては、寒さが本格化するにつれて控えめにします。具体的には、気温が10℃を下回ったあたりから、土が乾いても数日空けてから水を与えるようにします。気温が5℃以下になったら、完全に断水しても問題ありません。

ここで注意したいのが、冬場の過湿です。根が水を吸いにくい時期に水を与えすぎると、根腐れのリスクが高まります。加えて、室内は乾燥しがちなので、葉水で湿度を補いながらバランスよく育てましょう。

このように考えると、冬はカランコエにとって「休む季節」です。必要以上に手をかけず、控えめなケアを心がけることで、春に元気に新芽を出してくれます。

室内での育て方置き場所と光の工夫

カランコエを室内で育てる際は、「日当たり」と「光のリズム」を意識することが大切です。多肉植物の一種であるカランコエは、光を好む性質があり、明るさが不足すると花が咲きにくくなってしまいます。

まず、置き場所はレースのカーテン越しの窓辺など、直射日光が当たりすぎず、かつ明るい場所が最適です。例えば、午前中に日が差し込む東向きの窓辺は、日照時間が長すぎず、やさしい光が届くため安心して置けます。

また、カランコエは「短日植物」に分類され、夜の暗さも重要です。日が長すぎると花芽がつきにくくなるため、夜間は段ボールやカバーなどで暗くする工夫も有効です。これにより、自然に近い日照サイクルを再現できます。

ただし、エアコンの風が直接当たる場所や、暖房器具の近くは避けましょう。乾燥や温度差がストレスとなり、葉が落ちたり弱る原因になります。

植え替えのタイミングと手順

カランコエの植え替えは、5〜6月または9月頃が適しています。このタイミングで作業することで、根詰まりを防ぎ、株の健康状態を保つことができます。

カランコエの植え替えは、5〜6月または9月頃が適しています。このタイミングで作業することで、根詰まりを防ぎ、株の健康状態を保つことができます。

植え替えの目安は、根が鉢底から出ていたり、水はけが悪くなってきたと感じたときです。また、1〜2年に一度を目安に行うとよいでしょう。新しい鉢は、今より一回り大きなサイズを選ぶのが基本です。

作業は、まず土をしっかり乾かしておき、株を鉢から抜きます。古い土を軽く落としたあと、黒ずんだ根や腐った根を清潔なハサミでカットします。新しい鉢には、鉢底ネットと鉢底石を入れてから土を1/3ほど入れ、株を中心に置いて残りの土を加えていきます。

最後に、割りばしなどで軽くつついて、土が根の隙間まで行き渡るようになじませ、水をたっぷりと与えます。このひと手間で、植え替え後の根の活着がスムーズになります。

剪定した枝の挿し木で増やす方法

剪定した枝をそのまま捨てるのはもったいありません。カランコエは挿し木で増やしやすい植物なので、切った枝を使って新しい株を育てることが可能です。

挿し木に適した時期は、春(3〜4月)か夏の終わり頃が最適です。この時期は気温も湿度も安定しており、発根しやすい環境が整っています。枝は、花の下から葉を一枚分残して切り落とし、下部の葉を取り除いておきます。

切った枝は、そのまま乾いた状態で1~2時間程度置いて切り口を乾燥させます。次に、多肉植物用の土を入れた小さめの鉢を用意し、湿らせた土に枝を挿します。土を軽く押さえて安定させたら、風通しの良い明るい場所で管理します。

水やりは控えめにし、最初の1週間は土が完全に乾いてから少量を与えるようにしましょう。こうすることで根腐れを防ぎ、無事に発根させることができます。1ヶ月ほどで新しい芽が出始めたら、通常の育て方に切り替えていきます。

花をまた咲かせるための光管理

カランコエに再び花を咲かせるには、日照だけでなく「光のコントロール」が重要です。特に意識したいのが、カランコエが「短日植物」であるという性質です。これは、1日のうちで暗い時間がある程度長くないと花芽を形成しにくいという特徴を意味します。

このような植物にとって、室内の照明や常に明るい環境は花芽の成長を妨げる原因となります。そこで、日中はしっかりと日光に当て、夕方からは光を遮断することで自然に近いサイクルを作り出す必要があります。

例えば、夜になったら段ボールや遮光カバーなどを鉢にかぶせて、12〜14時間ほど暗くするようにすると効果的です。この作業を約1ヶ月ほど続けると、花芽が付き始める可能性が高くなります。

一方で、日中の光が不足していると、茎ばかりが伸びて徒長しやすくなり、花付きが悪くなるため、午前中の光をしっかり確保できる場所に置くことも欠かせません。

こうして光の「当て方」と「遮り方」のバランスを意識すれば、翌シーズンもまた美しい花を楽しむことができるようになります。

カランコエの育て方 花が終わったらに役立つ10のポイント

-

花が3割枯れたら花茎の付け根から剪定する

-

切り戻しは5〜6月または9月に行う

-

日照不足は徒長の原因になるため明るい窓辺で管理する

-

枯れた葉は見つけ次第こまめに取り除く

-

夏は土が乾いてから水やりし風通しの良い場所に置く

-

冬は10℃以上を保ち水やりを極力控える

-

夜間に光を遮断することで花芽がつきやすくなる

-

植え替えは1〜2年ごとに行い根詰まりを防ぐ

-

剪定した枝は挿し木で増やすことができる

-

室内管理では直射日光と冷暖房の風を避ける

関連