家庭菜園で人気のオカワカメ。この記事では、種まき時期から栽培方法、収穫、そして美味しい食べ方まで、初心者でも分かりやすく解説します。無農薬で育てやすく、栄養満点なオカワカメを、あなたの食卓に取り入れてみませんか?

家庭菜園で人気のオカワカメ。この記事では、種まき時期から栽培方法、収穫、そして美味しい食べ方まで、初心者でも分かりやすく解説します。無農薬で育てやすく、栄養満点なオカワカメを、あなたの食卓に取り入れてみませんか?

ポイント

- オカワカメの種まきに適した時期と地域ごとの目安

- 種まきの方法や発芽率を高めるコツ

- 苗の選び方や植え付け時の注意点

- 栽培環境や日々の管理方法

オカワカメとは?基本情報と魅力

オカワカメの基礎知識:分類と特徴

オカワカメは、熱帯アジア原産のつる性植物で、葉っぱがワカメに似ていることから名付けられました。ミネラルやビタミンが豊富で、健康野菜として注目されています。琉球自然薯農法など、自然農法でも栽培されています。

オカワカメは、熱帯アジア原産のつる性植物で、葉っぱがワカメに似ていることから名付けられました。ミネラルやビタミンが豊富で、健康野菜として注目されています。琉球自然薯農法など、自然農法でも栽培されています。

オカワカメは、アオイ科に属する多年草で、学名はAnredera cordifoliaです。別名として雲南百薬(ウンナンヒャクヤク)とも呼ばれ、その名の通り、様々な栄養素を豊富に含んでいます。葉は肉厚で光沢があり、独特の風味と食感が特徴です。若い葉や茎を食用とし、和え物、炒め物、天ぷらなど、様々な料理に利用できます。また、むかごと呼ばれる球根も食用とされ、ご飯と一緒に炊いたり、炒め物に入れたりします。オカワカメは、生育旺盛で育てやすく、家庭菜園でも手軽に栽培できるのが魅力です。緑のカーテンとしても利用でき、夏場の強い日差しを遮る効果もあります。初心者でも育てやすいことから、家庭菜園で人気の野菜となっています。

オカワカメは、古くから薬用植物としても利用されてきました。葉や茎には、血糖値の上昇を抑制する効果や、血圧を下げる効果があるとされています。また、抗酸化作用のある成分も含まれており、生活習慣病の予防にも効果が期待できます。近年では、その栄養価の高さから、健康食品やサプリメントとしても利用されています。オカワカメは、美味しく食べられるだけでなく、健康にも良い効果が期待できる、魅力的な野菜です。

オカワカメの栄養価:驚くべき健康効果

オカワカメには、カルシウム、マグネシウム、鉄分などのミネラルが豊富に含まれています。また、抗酸化作用のあるポリフェノールも含まれており、美容と健康に効果が期待できます。

特に注目すべきは、カルシウムの含有量です。牛乳と同程度のカルシウムが含まれており、骨粗鬆症予防に効果が期待できます。また、マグネシウムは、筋肉の収縮や神経の働きを調整するのに役立ちます。鉄分は、貧血予防に欠かせない栄養素です。オカワカメには、これらのミネラルがバランス良く含まれているため、健康維持に役立ちます。

さらに、オカワカメには、抗酸化作用のあるポリフェノールも豊富に含まれています。ポリフェノールは、活性酸素を除去し、細胞の老化を防ぐ効果があります。そのため、美容効果や、生活習慣病の予防効果が期待できます。オカワカメは、栄養価が高く、健康効果も期待できる、まさにスーパーフードと言えるでしょう。積極的に食生活に取り入れることで、健康的な毎日を送ることができます。健康だけでなく、美容にも良い影響を与えてくれるのは嬉しいポイントです。

ツルムラサキとの違い:育てやすさと栄養比較

オカワカメとよく似た野菜にツルムラサキがあります。どちらも育てやすいですが、オカワカメの方が病害虫に強く、初心者にもおすすめです。栄養価も比較して、自分に合った野菜を選びましょう。

ツルムラサキも、オカワカメと同様につる性の植物で、葉を食用とします。しかし、オカワカメと比べると、葉の形や風味が異なります。ツルムラサキは、葉に独特のぬめりがあり、好みが分かれるかもしれません。一方、オカワカメは、シャキシャキとした食感が特徴で、様々な料理に合わせやすいです。

育てやすさで比較すると、オカワカメの方が病害虫に強いと言われています。ツルムラサキは、アブラムシやハダニなどの害虫が発生しやすい傾向があります。そのため、初心者の方には、オカワカメの方が育てやすいでしょう。栄養価を比較すると、どちらもビタミンやミネラルを豊富に含んでいますが、若干の違いがあります。例えば、カルシウムはオカワカメの方が多く、ビタミンAはツルムラサキの方が多く含まれています。どちらの野菜も栄養豊富なので、バランス良く摂取するのが理想的です。

オカワカメの種まきと植え付け

最適な種まき時期:地域別の目安

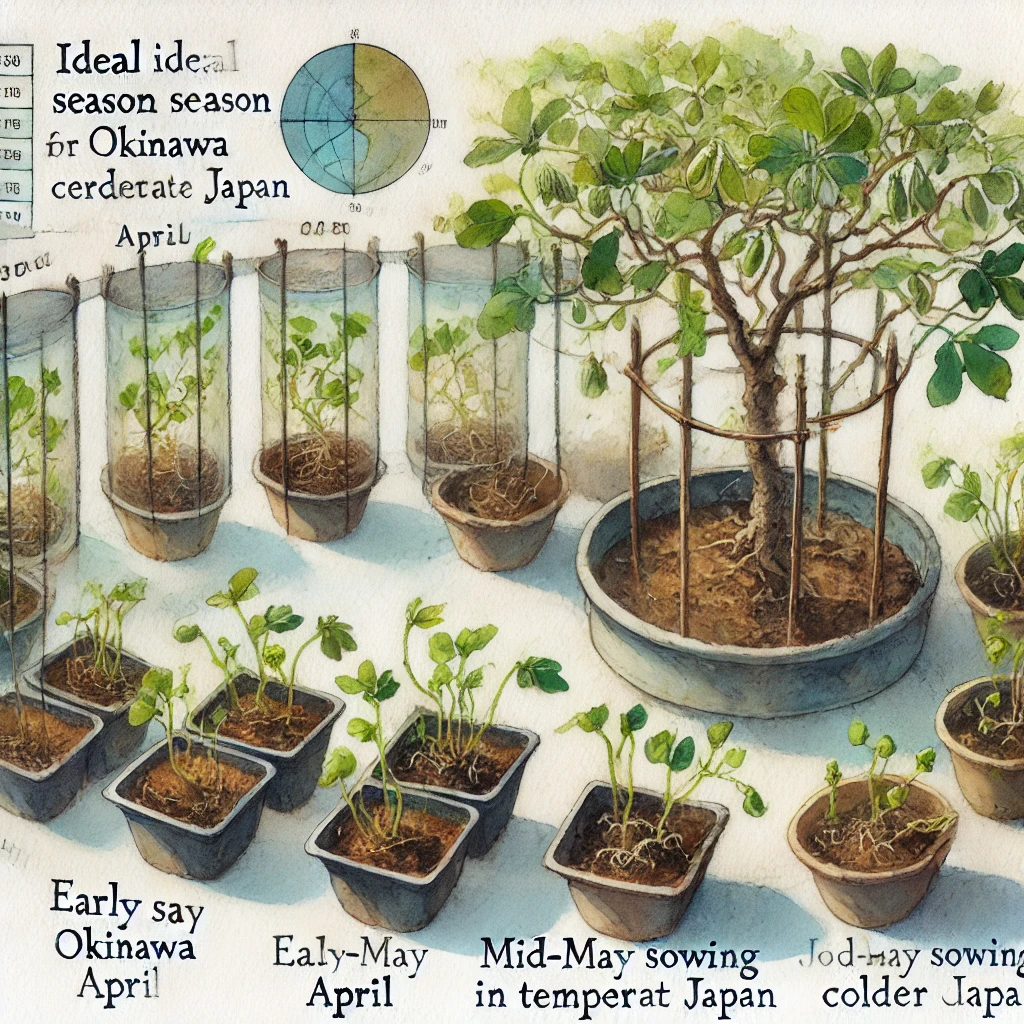

オカワカメの種まきは、気温が暖かくなる5月頃が適しています。地域によって気候が異なるため、お住まいの地域の気候に合わせた種まき時期を選びましょう。種から育てる場合は、育苗ポットを使用すると便利です。

オカワカメの種まきは、気温が暖かくなる5月頃が適しています。地域によって気候が異なるため、お住まいの地域の気候に合わせた種まき時期を選びましょう。種から育てる場合は、育苗ポットを使用すると便利です。

具体的には、本州の温暖な地域では5月中旬から6月上旬が適期です。寒冷地では、霜の心配がなくなる6月以降に種まきを行うのがおすすめです。沖縄などの温暖な地域では、4月下旬から種まきが可能です。種まきをする際は、事前に種を水に浸けておくことで、発芽率を高めることができます。育苗ポットに種をまき、発芽したら日当たりの良い場所に移動させます。本葉が数枚になったら、プランターや畑に植え付けましょう。

種から育てるのが難しい場合は、苗を購入して植え付けることもできます。苗を選ぶ際は、葉の色が濃く、茎が太いものを選びましょう。また、病害虫の被害を受けていないかどうかも確認しましょう。種まき時期は、その年の気候によっても変動するため、最新の情報を確認するようにしましょう。

苗の選び方と植え付けのコツ

元気な苗を選ぶためには、葉の色が濃く、茎が太いものを選びましょう。植え付けの際は、根を傷つけないように丁寧に植え付けます。プランター栽培の場合は、深めのプランターを選びましょう。

苗を選ぶ際には、葉の裏側も確認し、害虫がいないかを確認しましょう。また、根がしっかりと張っているかどうかも重要なポイントです。根詰まりを起こしている苗は、生育が悪くなる可能性があります。植え付けの際は、プランターや畑の土を良く耕し、有機肥料を混ぜておきましょう。苗を植え付ける穴を掘り、根を傷つけないように丁寧に植え付けます。植え付け後は、たっぷりと水を与えましょう。

プランター栽培の場合は、水はけの良い土を選びましょう。また、プランターの底には、鉢底石を敷いて水はけを良くしましょう。苗の間隔は、20cm程度空けるのがおすすめです。植え付け後は、日当たりの良い場所に置き、定期的に水やりを行いましょう。追肥も忘れずに行い、生育を促進させましょう。これらのポイントを守ることで、オカワカメを元気に育てることができます。

支柱やネットの準備:つるを誘引する方法

オカワカメはつる性の植物なので、支柱やネットが必要です。つるが伸びてきたら、支柱やネットに誘引してあげましょう。グリーンカーテンとして楽しむこともできます。

支柱やネットは、オカワカメが成長するにつれて、倒れないようにしっかりと固定しましょう。支柱は、苗の近くに立て、つるが自然に巻き付くように誘導します。ネットを使用する場合は、プランターや畑にしっかりと張り、つるが絡みやすいようにします。つるが伸びてきたら、定期的に支柱やネットに誘引してあげましょう。誘引する際は、つるを傷つけないように優しく行います。

グリーンカーテンとして楽しむ場合は、窓際にネットを張り、オカワカメを植え付けます。夏場には、涼しい日陰を作り、節電効果も期待できます。また、緑のカーテンは、見た目にも涼しげで、癒やし効果もあります。支柱やネットの色は、景観に合わせて選ぶと良いでしょう。オカワカメは、生育旺盛なので、定期的な剪定が必要です。不要なつるを剪定することで、風通しを良くし、病害虫の予防にもつながります。

オカワカメの栽培方法:日々の管理と収穫

栽培環境:日当たりと水やり

オカワカメは、日当たりの良い場所を好みます。ただし、真夏の直射日光は葉焼けの原因になるため、半日陰になる場所がおすすめです。水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えましょう。

オカワカメは、日当たりの良い場所を好みます。ただし、真夏の直射日光は葉焼けの原因になるため、半日陰になる場所がおすすめです。水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えましょう。

日当たりの良い場所で育てることで、オカワカメは光合成を活発に行い、生育が促進されます。しかし、真夏の強い日差しは、葉を傷つけてしまう可能性があります。そのため、午前中は日が当たり、午後は日陰になるような場所が理想的です。プランター栽培の場合は、移動させることで日照時間を調整できます。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。夏場は、乾燥しやすいので、1日に2回程度水やりが必要になることもあります。ただし、水の与えすぎは、根腐れの原因になるため、注意が必要です。土の状態をよく観察し、適切な水やりを心がけましょう。また、雨の日には、水やりを控えるようにしましょう。オカワカメは、比較的乾燥に強い植物ですが、水切れを起こすと、生育が悪くなるため、注意が必要です。

肥料の与え方:生育を促進するコツ

オカワカメは、肥料を好みます。植え付け時に緩効性肥料を与え、生育期間中は定期的に液肥を与えましょう。肥料切れを起こすと、葉の色が悪くなることがあります。

緩効性肥料は、植え付け時に土に混ぜ込むことで、ゆっくりと効果を発揮します。これにより、オカワカメは初期生育に必要な栄養を十分に吸収することができます。生育期間中は、液肥を定期的に与えることで、更なる生育促進効果が期待できます。液肥は、通常、水で薄めて与えます。肥料の種類や与える頻度は、商品の説明書きをよく読んで、指示に従ってください。

肥料切れを起こすと、葉の色が黄色くなったり、生育が鈍くなったりすることがあります。このような症状が見られた場合は、速やかに肥料を与えましょう。ただし、肥料の与えすぎは、根を傷める原因になるため、注意が必要です。有機肥料を使用する場合は、化成肥料に比べて肥効が穏やかなので、安心して使用できます。肥料を与える際は、天候や気温なども考慮し、適切な量を与えるようにしましょう。

病害虫対策:予防と対処法

オカワカメは比較的病害虫に強いですが、アブラムシやヨトウムシが発生することがあります。見つけ次第、早めに駆除しましょう。予防のためには、風通しの良い場所で栽培することが大切です。

アブラムシは、葉や茎に群生し、植物の汁を吸います。見つけ次第、殺虫剤を散布するか、手で取り除くなどの方法で駆除しましょう。ヨトウムシは、夜間に葉を食害します。見つけにくい害虫ですが、葉に食害痕がある場合は、ヨトウムシの仕業かもしれません。夜間に懐中電灯で照らして探すと、見つけやすいです。殺虫剤を散布するか、手で捕殺しましょう。

病害虫の予防のためには、風通しの良い場所で栽培することが大切です。また、定期的に葉を観察し、早期発見に努めましょう。病気にかかった葉は、早めに摘み取り、処分しましょう。農薬を使用する場合は、使用方法をよく読んで、正しく使用しましょう。有機栽培の場合は、木酢液やニームオイルなどの自然由来の農薬を使用することもできます。これらの対策を講じることで、オカワカメを健康に育てることができます。

オカワカメの収穫と保存方法

収穫時期とタイミング:美味しい葉の見分け方

オカワカメの葉は、成長したら順次収穫できます。葉が柔らかく、緑色が濃いものが美味しいです。収穫の際は、ハサミで丁寧に切り取りましょう。

オカワカメの葉は、成長したら順次収穫できます。葉が柔らかく、緑色が濃いものが美味しいです。収穫の際は、ハサミで丁寧に切り取りましょう。

収穫時期は、植え付けから約1ヶ月後が目安です。葉の長さが15cm程度になったら、収穫適期です。葉の色が濃く、肉厚で、みずみずしいものが美味しい葉です。収穫の際は、ハサミで葉の付け根を丁寧に切り取りましょう。手で引っ張ると、株を傷つけてしまう可能性があります。収穫は、晴れた日の午前中に行うのがおすすめです。雨の日に収穫すると、葉が傷みやすくなります。

収穫した葉は、新鮮なうちに食べるのが一番ですが、保存することも可能です。保存する場合は、水気をよく拭き取り、冷蔵庫で保存しましょう。葉がしおれてきた場合は、水に浸けておくと、シャキシャキとした食感が戻ります。オカワカメは、成長が早いので、こまめに収穫することで、長く収穫を楽しむことができます。収穫のタイミングを逃さないように、日々の観察を怠らないようにしましょう。

むかごの収穫と利用法

オカワカメは、葉だけでなく、むかごも収穫できます。むかごは、秋頃に収穫できます。むかごは、ご飯と一緒に炊いたり、炒め物に入れたりして楽しめます。

むかごは、葉の付け根にできる小さな球状のものです。秋になると、むかごが茶色く色づき、自然に落下します。落下したむかごを拾い集めるか、むかごが十分に成熟した時点で、株から切り離して収穫します。収穫したむかごは、土を洗い落とし、水気をよく拭き取ってから調理しましょう。

むかごご飯は、むかごの風味と食感が楽しめる人気の料理です。むかごを米と一緒に炊き込むだけで、簡単に作ることができます。炒め物に入れる場合は、むかごを軽く茹でてから炒めると、火の通りが均一になります。むかごは、その他にも、揚げ物や煮物など、様々な料理に利用できます。むかごは、栄養豊富で、滋養強壮効果もあると言われています。積極的に食生活に取り入れることで、健康維持に役立ちます。むかごは、保存することも可能です。保存する場合は、冷蔵庫または冷凍庫で保存しましょう。

長期保存のコツ:冷蔵・冷凍保存

オカワカメは、冷蔵庫で保存できます。保存する際は、水気をよく拭き取り、ビニール袋に入れて保存しましょう。冷凍保存も可能ですが、解凍後は水っぽくなることがあります。

冷蔵保存する場合は、葉を傷つけないように、優しく水洗いし、水気をよく拭き取ります。キッチンペーパーで包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫で保存します。冷蔵庫での保存期間は、約1週間が目安です。冷凍保存する場合は、葉を茹でてから冷凍すると、解凍後の水っぽさを軽減できます。茹でた葉を冷まし、水気をよく絞ってから、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で保存します。冷凍庫での保存期間は、約1ヶ月が目安です。

解凍する際は、自然解凍するか、電子レンジで軽く加熱します。解凍後は、水気を絞ってから調理しましょう。冷凍保存したオカワカメは、炒め物や汁物など、加熱調理に適しています。冷蔵・冷凍保存することで、オカワカメを無駄なく活用することができます。ただし、保存期間が長くなると、風味や栄養価が低下する可能性があるため、なるべく早めに食べるようにしましょう。

オカワカメの美味しい食べ方

葉の調理法:おひたし、天ぷら、炒め物

オカワカメの葉は、おひたし、天ぷら、炒め物など、様々な料理に利用できます。生のままサラダに入れても美味しいです。加熱すると、少しぬめりが出ます。

おひたしにする場合は、葉をさっと茹でて、冷水にさらします。水気を絞り、醤油やポン酢などで味付けします。鰹節やゴマをかけると、風味が増します。天ぷらにする場合は、葉を水で洗い、水気をよく拭き取ります。天ぷら粉を付けて、油で揚げます。サクサクとした食感が楽しめます。炒め物にする場合は、葉を他の野菜と一緒に炒めます。ニンニクや生姜などの香味野菜と一緒に炒めると、風味が増します。

生のままサラダに入れる場合は、葉を細かく刻んで、他の野菜と混ぜ合わせます。ドレッシングは、和風ドレッシングやシーザードレッシングなどがおすすめです。オカワカメは、加熱すると少しぬめりが出ますが、このぬめりには、食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は、便秘解消や血糖値の上昇を抑制する効果があります。様々な調理法で、オカワカメを美味しくいただきましょう。オカワカメは、和食、洋食、中華など、どんな料理にも合わせやすい万能野菜です。

むかごの活用レシピ:ご飯、炒め物

オカワカメのむかごは、ご飯と一緒に炊いたり、炒め物に入れたりして楽しめます。むかごご飯は、もちもちとした食感が楽しめます。

むかごご飯を作る場合は、米を研ぎ、むかごを混ぜて炊飯器で炊きます。むかごの量はお好みで調整してください。醤油やみりんなどを加えて、味付けすることもできます。炒め物に入れる場合は、むかごを軽く茹でてから炒めます。他の野菜や肉と一緒に炒めると、ボリュームのある一品になります。むかごは、揚げ物や煮物など、様々な料理に利用できます。

むかごは、栄養豊富で、滋養強壮効果もあると言われています。積極的に食生活に取り入れることで、健康維持に役立ちます。むかごは、保存することも可能です。保存する場合は、冷蔵庫または冷凍庫で保存しましょう。むかごは、スーパーなどではあまり見かけませんが、オカワカメを栽培している場合は、ぜひ収穫して料理に活用してみてください。むかごは、独特の風味と食感が楽しめる、珍しい食材です。

オカワカメの種まき時期と育て方のポイント

- オカワカメの種まきは5月頃が適期、寒冷地では6月以降が望ましい

- 種は事前に水に浸けると発芽率が向上する

- 苗を選ぶ際は葉の色が濃く、茎が太いものを選ぶ

- つる性のため、支柱やネットを用意し誘引する

- 日当たりの良い場所を好むが、真夏の直射日光は避ける

- 水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと行う

- 肥料は植え付け時に緩効性肥料を施し、生育期に液肥を与える

- 病害虫に強いが、アブラムシやヨトウムシが発生することがある

- 収穫は植え付けから1ヶ月後が目安、葉が15cm程度で適期

- むかごは秋に収穫可能、ご飯や炒め物に活用できる