「エゴノキ 植えてはいけない」と検索しているあなたは、すでにエゴノキを庭に植えることに不安を感じているかもしれません。見た目は可憐で風情のある木ですが、実際に育ててみると予想以上に管理が大変な一面もあります。

「エゴノキ 植えてはいけない」と検索しているあなたは、すでにエゴノキを庭に植えることに不安を感じているかもしれません。見た目は可憐で風情のある木ですが、実際に育ててみると予想以上に管理が大変な一面もあります。

エゴノキは成長速度が早く、限られたスペースの庭では扱いづらくなることも少なくありません。加えて、季節によってつく実には毒性があるため、小さな子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。

また、放っておくと枝が広がりすぎるため、定期的な剪定が不可欠ですし、根の深さが浅く広がることから、地面や周囲の構造物に悪影響を及ぼす可能性もあります。特に常緑エゴノキの特徴や常盤エゴノキのデメリットを知らずに選んでしまうと、後から後悔するケースも少なくありません。

一方で、風水における縁起は?という観点では、エゴノキは良いエネルギーをもたらすとされており、環境によってはポジティブな影響も期待できます。

ポイント

-

エゴノキの成長速度や根の影響による管理の難しさ

-

実や毒性が引き起こす安全面でのリスク

-

剪定や掃除など日常的な手入れの手間

-

常緑・常盤エゴノキの特徴と植栽に向かない理由

エゴノキ 植えてはいけない理由とは

エゴノキの成長速度が早すぎる問題

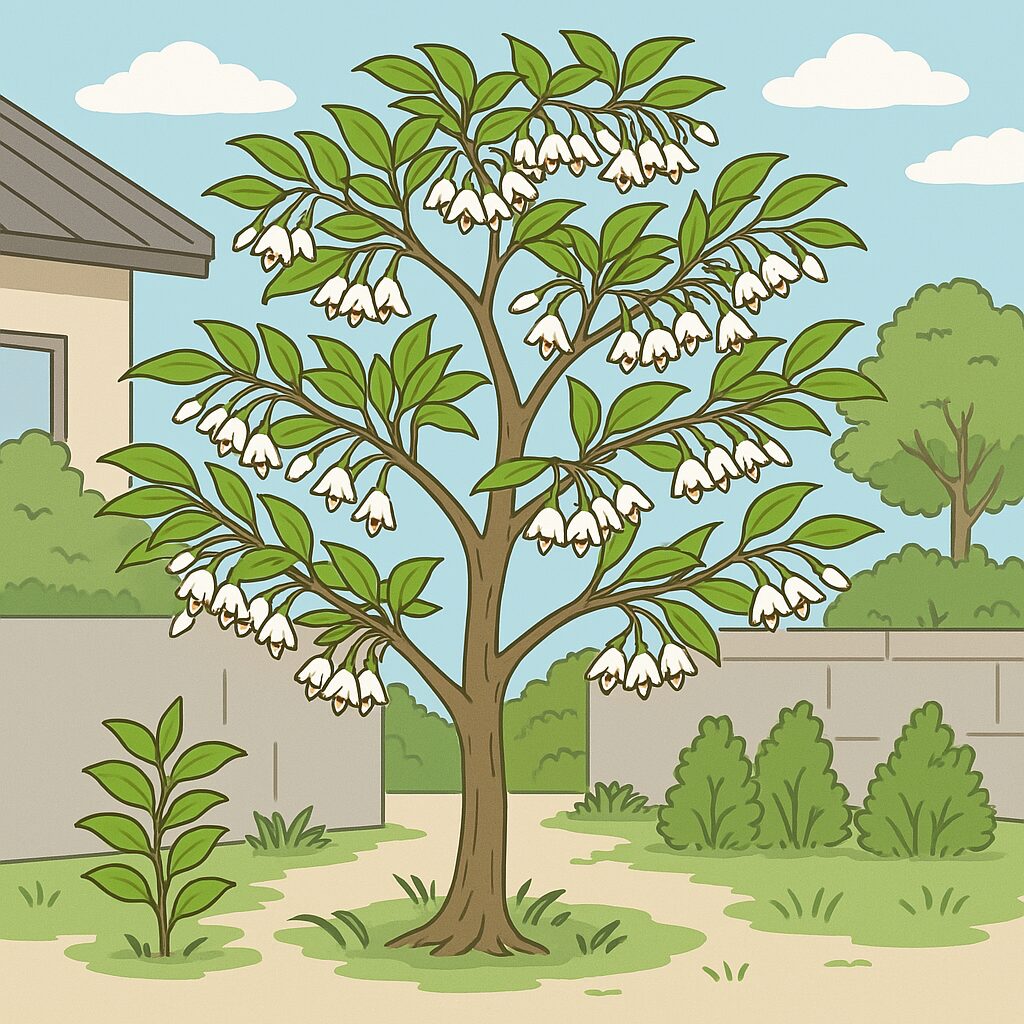

エゴノキは見た目が繊細で可憐な印象ですが、実際には非常に成長が早い樹木です。庭木として選ぶ際、この成長速度を把握していないと、後から管理が追いつかなくなる恐れがあります。

多くの場合、植え付けから数年で枝葉が一気に広がり、周囲の植物や建物に影響を及ぼすことがあります。特に、狭いスペースに植えた場合、他の植物に日が当たらなくなったり、隣家の敷地へ枝が越境してしまうといった問題に発展することも考えられます。

例えば、定期的な剪定を行わないと、枝が道路にせり出し、通行人の邪魔になるケースもあります。また、成長した枝を一気に切り戻すと、木へのダメージも大きくなってしまいます。

こうしたトラブルを避けるためには、あらかじめ樹高や枝張りの将来的なサイズを想定し、十分なスペースを確保することが求められます。庭の環境に合わせて管理できるかどうかを見極めたうえで植えることが大切です。

エゴノキの実が招く思わぬトラブル

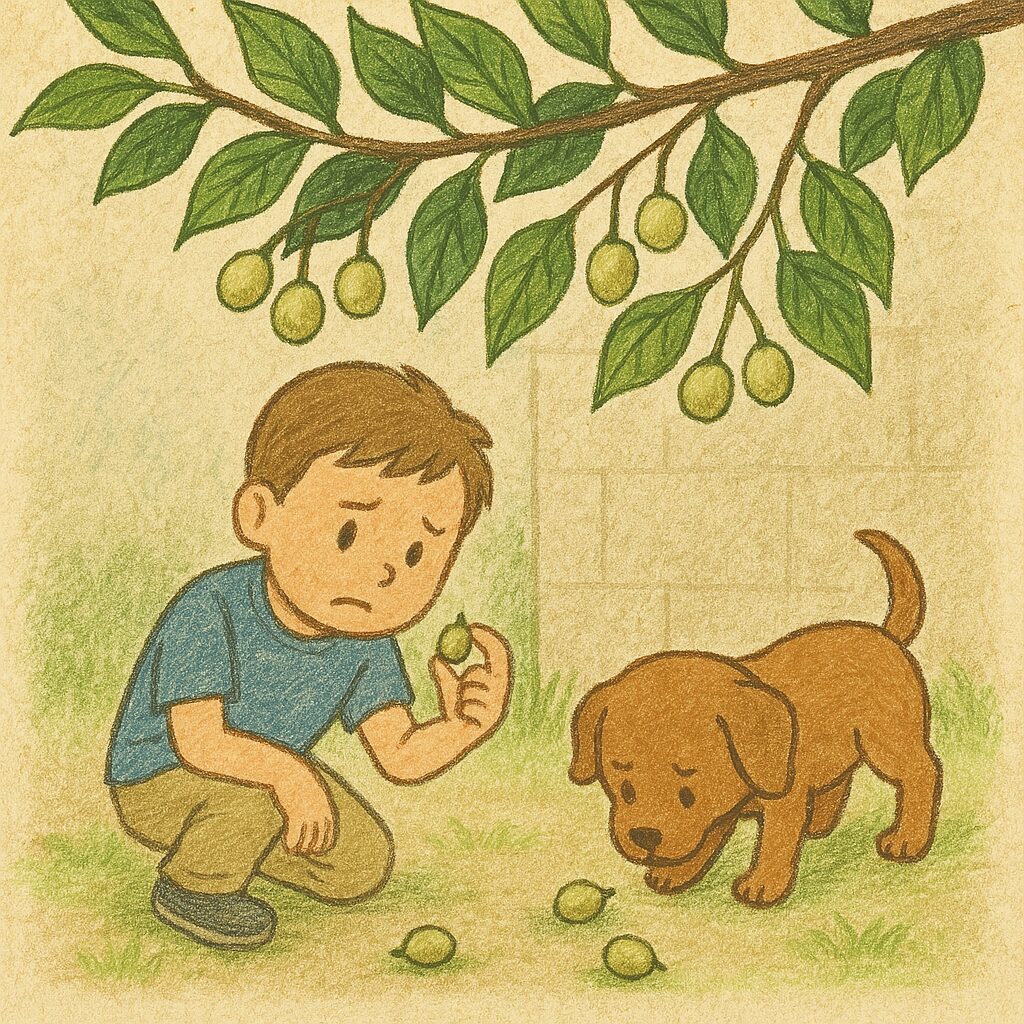

エゴノキは季節が進むと実をつけますが、この実が原因となるトラブルは意外と見落とされがちです。特に、家庭に小さな子どもやペットがいる場合は注意が必要です。

エゴノキは季節が進むと実をつけますが、この実が原因となるトラブルは意外と見落とされがちです。特に、家庭に小さな子どもやペットがいる場合は注意が必要です。

というのも、エゴノキの実には「エゴサポニン」と呼ばれる成分が含まれており、苦みが強く、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。万が一、誤って食べてしまうと、嘔吐や下痢といった症状を引き起こすことがあります。

また、実を狙って鳥が集まりやすくなり、庭が荒れたりフン害に悩まされるケースもあります。特に秋から冬にかけては鳥の活動も活発になり、実を目当てに毎日訪れるようになることもあるため、近隣とのトラブルにつながることもあるでしょう。

このような状況を防ぐには、実が熟す前に収穫・処分を行う、あるいは剪定で実の数を減らすなどの対応が有効です。見た目の美しさだけでなく、実の取り扱いについてもきちんと対策を講じる必要があります。

エゴノキの剪定を怠ると起きる影響

エゴノキを育てる上で、剪定は避けて通れない重要な管理作業です。定期的な剪定を怠ると、さまざまな問題が生じてしまいます。

エゴノキを育てる上で、剪定は避けて通れない重要な管理作業です。定期的な剪定を怠ると、さまざまな問題が生じてしまいます。

例えば、枝が無秩序に伸びてしまい、樹形が乱れて見た目が悪くなるだけでなく、風通しが悪くなることで病害虫の発生リスクが高まります。枝葉が密集していると湿気がこもりやすくなり、カビや害虫にとって好都合な環境となるためです。

さらに、放置していると枝が他の植物や隣接する建物に干渉し、日光を遮ったり、雨どいを詰まらせるなどの二次的なトラブルも発生しやすくなります。

一方で、剪定を計画的に行えば、樹木のサイズをコンパクトに保てるうえ、風通しもよく健康な状態を維持できます。特に落葉期の剪定は、樹形を整える絶好のタイミングであり、木への負担も少ないとされています。

このように、エゴノキの剪定は見た目の問題にとどまらず、木全体の健康や周囲の環境に直結する重要な作業です。適切な時期と方法を守って、こまめに手入れを行うことが求められます。

エゴノキの根の深さが与える悪影響

エゴノキの根は比較的浅く広がる性質を持っており、そのために生じる問題があります。特に住宅の庭に植える際には、根の成長方向や広がり方に注意が必要です。

このような根は、コンクリートやレンガなどの硬い構造物に影響を与えやすく、地面の浮き上がりやひび割れを引き起こすことがあります。庭の舗装や敷石が持ち上がったり、地盤が不安定になる原因にもなりかねません。

また、根が浅く張ることで、強風の影響を受けやすくなる点にも注意が必要です。根の深さが不十分なため、台風や突風が吹いた際に倒木のリスクが高まる傾向があります。特に周囲に建物や電線がある環境では、大きな被害につながるおそれもあります。

こうしたリスクを避けるためには、植える場所を慎重に選び、根が広がっても影響を与えにくいスペースを確保することが重要です。また、成長を見越して定期的に根の周辺をチェックし、必要に応じて地中の対策を講じると安心です。

常緑エゴノキの特徴と注意点

常緑エゴノキは、落葉性のエゴノキとは異なり、一年を通じて葉をつけているのが最大の特徴です。葉は細長く光沢があり、上品で清涼感のある印象を与えます。

このタイプのエゴノキは、冬でも緑を保つことから、季節感のある庭作りをしたい方にとって魅力的な樹種です。初夏には芳香のある白い花を咲かせ、見た目も華やかで、シンボルツリーとして選ばれることもあります。

ただし、常緑樹であるがゆえに落葉期がないわけではありません。葉の入れ替え時期にはまとまって葉が落ちることがあり、掃除の手間がかかる点は見落とせません。また、土質や乾燥に敏感な一面もあり、根元が乾きすぎると枝の伸びが鈍くなることもあります。

さらに、葉の密度が高く風通しが悪くなりやすいため、病害虫の被害が起きやすい傾向もあります。特に、うどんこ病や褐斑病などへの耐性は強くないため、定期的な観察と予防が求められます。

このような特性を把握しておけば、美しさと管理のバランスをとりながら育てることができるでしょう。

常盤エゴノキのデメリットを理解する

常盤エゴノキは、常緑性で美しい外観を持つ一方で、いくつかの注意点があります。特に住宅街や狭いスペースでの栽培にはデメリットが表れやすくなります。

まず、成長が早く枝が横方向に広がりやすいため、放置すると隣家の敷地や建物に干渉してしまう可能性があります。特に剪定を怠ると、枝が隣家の窓や植物に触れてしまい、トラブルの火種になりかねません。

また、花びらや葉がまとまって落ちる時期があり、庭や周囲の環境を汚してしまうこともあります。特に5月頃の花びらと、11月頃の枯れ葉が大量に散るため、掃除の手間は少なくありません。

病害虫にも注意が必要です。アブラムシが原因で「エゴノネコアシ」と呼ばれる虫こぶができたり、テッポウムシによる幹の内部被害も報告されています。これらの症状を放置すると木が弱り、最終的には枯れてしまうこともあります。

このように、見た目の美しさだけで判断せず、日々の管理や周囲への影響も含めて検討することが重要です。育てやすさよりも、適切な手入れができるかどうかが問われる樹種だと言えるでしょう。

エゴノキ 植えてはいけない場合の対策

エゴノキの毒性と安全性について

エゴノキは見た目に反して、一部に毒性を持つ植物です。特に果実の皮には「エゴサポニン」と呼ばれる苦味成分が含まれており、摂取すると体調を崩すおそれがあります。

エゴノキは見た目に反して、一部に毒性を持つ植物です。特に果実の皮には「エゴサポニン」と呼ばれる苦味成分が含まれており、摂取すると体調を崩すおそれがあります。

この成分は、昔から魚を気絶させるための「漁具毒」として使われてきたほどで、一定量を超えると人や動物に悪影響を与える可能性があります。特に注意が必要なのは、小さな子どもや好奇心旺盛なペットがいる家庭です。庭に実が落ちていると、誤って口にしてしまうリスクが否定できません。

ただし、全体として見ればエゴノキは「ペットに対して強い毒性がある植物」とはされておらず、あくまで果実部分の誤食が問題となるケースが多いです。そのため、木の特性を理解したうえで、必要に応じて実を事前に取り除く、落ちた果実をこまめに掃除するなどの対応を行えば、安全に育てることが可能です。

安心して楽しむには、育てる場所の工夫と、落ちた実への早めの対処がポイントとなります。

エゴノキの縁起は?風水から見る特徴

風水の観点から見ると、エゴノキにはポジティブな意味が多く込められています。特に「メタル(=金属)」の気を持つ樹木とされており、住まいのエネルギーバランスを整え、調和をもたらす植物として紹介されることがあります。

金属のエレメントは、風水では「決断力」や「勇気」「回復力」といったエネルギーを象徴します。このため、エゴノキを庭に取り入れることで、住環境に落ち着きや安定感をもたらす効果が期待されているのです。

また、初夏に咲く花は清楚で香りが良く、見た目にも清涼感があることから、玄関先や庭のシンボルツリーとして好まれます。目にしたときの印象が穏やかであることも、風水的に好ましいポイントとされています。

ただし、風水においては植える場所や方角も重要な要素となります。木の成長が周囲に悪影響を与えるようでは、本来の良い運気を損なう結果にもつながりかねません。縁起の良さを活かすには、バランスの取れた管理と環境づくりが欠かせません。

エゴノキを小さく育てるにはどうする?

エゴノキを庭に植えたいけれど、スペースの都合で大きく育てられないという方は少なくありません。そのような場合は、あらかじめ「コンパクトに育てる」ことを前提にした管理が重要です。

まず取り入れたいのが、定期的な剪定です。幹や太い枝を目的の高さで切り戻すことで、全体の樹形をコントロールしやすくなります。落葉期に剪定を行えば、枝ぶりが確認しやすく、木への負担も少ないためおすすめです。

また、春に新芽が伸びる前の時期には、細かい枝を基部から間引いておくと、不要な広がりを防ぐことができます。このようにして、年に1〜2回の剪定を習慣づければ、エゴノキの成長を抑えつつ、美しい姿を維持することが可能です。

さらに、鉢植えや浅めの植え込みにすることで根の成長を制限し、全体的なサイズをコントロールしやすくする方法もあります。ただし、鉢植えの場合は水切れに注意しながら育てる必要があります。

スペースが限られている場合でも、工夫次第でエゴノキを上手に取り入れることができるのです。

エゴノキが枯れる原因と予防策

エゴノキが元気に見えても、急に枝が枯れてきたり、葉がしおれてしまうことがあります。これは、見えない部分でトラブルが起きているサインかもしれません。

最もよくある原因の一つが「根腐れ」です。土の排水性が悪い場所に植えていると、根が常に湿った状態になり、酸素不足によって腐ってしまいます。また、極端な乾燥や猛暑が続いた場合も、根がダメージを受けて水を吸収できなくなるため、枝の先から枯れていくことがあります。

さらに注意したいのが「病原菌や害虫」の存在です。特に幹の内部に入り込むテッポウムシや、輸管系に被害を与えるカビ類が原因で、枝ごと一気に枯れてしまうケースもあります。枝の一部だけが枯れている場合は、虫食い跡や穴がないか確認してみましょう。

予防としては、まず植える前に水はけの良い土を選ぶことが基本です。そして、定期的に木全体を観察し、枝葉の様子や変色、穴あきなどの異常があれば早めに対応します。また、病害虫が発生しやすい時期(春〜秋)には、殺虫剤や殺菌剤の予防散布も効果的です。

こうした日頃のケアが、長く健康に育てるための第一歩になります。

鳥や虫を引き寄せるエゴノキの実対策

エゴノキは初夏に花を咲かせた後、秋にかけて小さな実をつけます。この実は自然界にとっては魅力的な食べ物である反面、庭木としての管理には注意が必要です。

エゴノキは初夏に花を咲かせた後、秋にかけて小さな実をつけます。この実は自然界にとっては魅力的な食べ物である反面、庭木としての管理には注意が必要です。

というのも、実を目当てに鳥が集まりやすくなるため、フンによる汚れや鳴き声がストレスになることがあります。さらに、花の時期には蜜を求めて蜂が、実の時期にはアブラムシなどの虫も集まるため、不快感を覚えることもあるでしょう。

このような状況を防ぐために有効なのが「実を早めに摘み取る」方法です。実が青いうちに剪定することで、鳥や虫のターゲットとなるのを防げます。また、果実が熟して落ちる前にこまめに拾い集めるのも、被害の拡大を抑える手段になります。

さらに、エゴノキ自体の実のつきを減らすためには、花が終わった後に軽く剪定を行い、結実を抑えるのも一つの手です。特に住宅街や密集地に植えている場合には、近隣への配慮も考慮して対応することが大切です。

管理の手間を減らしつつ、安心して育てるには、実の扱い方に一工夫加える必要があります。

落ち葉や花びらの掃除の手間と対処法

エゴノキは美しい花と葉を持つ木として人気がありますが、そのぶん落葉や落花の量も多く、掃除が大変になる点には注意が必要です。

特に、花が咲き終わる5月末頃と、葉が落ちる晩秋には、大量の花びらや枯葉が地面を覆うことがあります。放っておくと風で舞い上がったり、排水口や側溝を詰まらせる原因にもなるため、定期的な清掃は欠かせません。

このような手間を軽減するには、まず「植える場所の工夫」が役立ちます。例えば、落ち葉が溜まりやすい場所(玄関前や水はけの悪い場所)を避け、風通しのよい場所に植えることで、自然に落ち葉が分散され掃除の頻度を抑えられます。

また、剪定によって花や葉の量をコントロールするのも有効です。毎年一定量の枝を減らすことで、落ちる量そのものを減らせるため、日々の手入れが楽になります。地面に防草シートや落ち葉受けのネットを設置するのも、回収を簡単にする手段のひとつです。

エゴノキの魅力を楽しみつつ、日常の負担を軽くするためには、掃除のしやすさを意識した対策が重要です。

エゴノキ 植えてはいけないと感じる主な理由まとめ

-

成長が非常に早くスペースの確保が難しい

-

実に含まれる成分が子どもやペットにとって危険

-

剪定を怠ると病害虫の温床になりやすい

-

浅く広がる根が地盤や構造物に悪影響を及ぼす

-

常緑エゴノキは落葉が目立ち掃除の手間が増える

-

常盤エゴノキは枝が横に伸びすぎ隣家とのトラブルを招く

-

鳥や虫が実を求めて集まり不快な環境になる

-

枝の越境や通行妨害で管理責任が発生する

-

風水的に植え方や場所を誤ると運気が乱れる可能性がある

-

根腐れや害虫被害で枯れるリスクがある