アメリカンチェリーの栽培は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、適切な知識と手順を踏めば、家庭でも美味しい実を収穫できます。この記事では、アメリカンチェリーの育て方の基本から、品種選び、日々の管理、病害虫対策まで、初心者でも分かりやすく解説します。

アメリカンチェリーの栽培は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、適切な知識と手順を踏めば、家庭でも美味しい実を収穫できます。この記事では、アメリカンチェリーの育て方の基本から、品種選び、日々の管理、病害虫対策まで、初心者でも分かりやすく解説します。

ポイント

- 栽培が難しい理由と初心者向けの品種選び

- 最適な栽培環境と育成管理のポイント

- 病害虫対策や無農薬で育てるコツ

- 収穫時期の見極め方と保存方法

アメリカンチェリーの品種選びと栽培環境

育てやすい品種の選び方

アメリカンチェリーを家庭で育てる際には、品種選びが重要です。初心者でも育てやすい品種には、「ステラ」や「サミット」があります。これらの品種は自家結実性があるため、1本でも実をつけやすく、受粉用の別品種を用意しなくても収穫が期待できます。

一方で、「ビング」や「レーニア」などの品種は甘みが強く人気がありますが、基本的には別の品種と一緒に育てる必要があるため、初心者には少しハードルが高くなります。また、寒冷地向けや温暖地向けなど、品種ごとに適した気候が異なるため、自分が育てる地域の気候条件に合ったものを選ぶことが大切です。

さらに、病害虫に強い品種を選ぶこともポイントの一つです。例えば、「ブラックタート」は比較的病気に強く、手入れが楽なため、家庭栽培に向いています。初心者が安心して育てるためには、耐病性があり、栽培の手間が少ない品種を選ぶとよいでしょう。

最適な栽培環境の準備

アメリカンチェリーを健康に育てるためには、適切な栽培環境を整えることが欠かせません。まず、日当たりの良い場所を選びましょう。アメリカンチェリーは十分な日光を浴びることで光合成が活発になり、甘くておいしい実をつけやすくなります。半日陰や日照時間が短い場所では、花付きが悪くなったり、実が小さくなったりするため注意が必要です。

また、水はけの良い土壌も大切です。粘土質の土壌では水が停滞しやすく、根腐れの原因になります。もし水はけが悪い場合は、腐葉土や川砂を混ぜ込んで改良するとよいでしょう。鉢植えで育てる場合は、底に鉢底石を敷くことで過剰な水分を逃がしやすくなります。

さらに、風通しを確保することも重要です。密集した場所に植えると湿気がこもり、病害虫が発生しやすくなります。地植えの場合は、周囲の植物と適度な距離を取ることが大切です。鉢植えであれば、定期的に鉢の向きを変えて日光を均等に当てると、バランスよく成長します。

苗木の選び方と植え付け

アメリカンチェリーの栽培を成功させるためには、健康な苗木を選ぶことが第一歩です。良い苗木の条件として、幹がしっかりしており、太くてツヤがあるものを選びましょう。葉の色が鮮やかで、病気や害虫の痕跡がないものが理想的です。さらに、接ぎ木苗を選ぶことで、成長が安定しやすくなります。

苗木の植え付け時期は、冬の休眠期(12月〜3月頃)が適しています。特に寒冷地では、春先に植えると寒さによるダメージを避けることができます。地植えの場合は、根が広がるスペースを確保するために、深さ50cm以上の穴を掘り、腐葉土や堆肥を混ぜて土壌を整えましょう。鉢植えの場合は、最低でも10号鉢(直径30cm以上)を選び、成長に合わせて植え替えることが大切です。

植え付けの際は、根を無理に広げず、自然な形で埋めるのがポイントです。植え付け後はたっぷりと水を与え、土がしっかりと落ち着くようにします。その後は、乾燥しすぎないよう注意しながら管理すると、根付きがよくなります。植え付け直後は強い日差しを避け、徐々に環境に慣らしていくことも重要です。

アメリカンチェリーの基本的な育て方

水やりの頻度とコツ

アメリカンチェリーの水やりは、根の健康を保つために重要な作業です。基本的には、土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと水を与えましょう。特に、苗が若いうちは根の成長を促すために適切な水分を維持することが大切です。

アメリカンチェリーの水やりは、根の健康を保つために重要な作業です。基本的には、土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと水を与えましょう。特に、苗が若いうちは根の成長を促すために適切な水分を維持することが大切です。

一方で、水を与えすぎると根腐れを引き起こす原因となるため注意が必要です。鉢植えの場合は、鉢底から水が流れ出るまでしっかりと与え、余分な水が溜まらないようにしましょう。地植えの場合は、長期間雨が降らない時を除き、自然の降雨に任せても問題ありません。

また、季節ごとに水やりの頻度を調整することも大切です。夏は水分の蒸発が早いため、朝と夕方の涼しい時間帯に与えるのが理想的です。冬は成長が緩やかになるため、水やりの頻度を減らし、土が乾燥気味になるよう調整すると良いでしょう。こうした工夫をすることで、根の健康を維持し、病気を防ぐことができます。

肥料の与え方とタイミング

アメリカンチェリーの栽培では、適切な時期に適量の肥料を与えることが重要です。肥料を与えることで、成長を促し、実の付き方を良くする効果が期待できます。

基本的には、年に2〜3回の施肥が推奨されます。2月頃の冬の終わりには、成長を促すための元肥を与えましょう。この時期は、根が活動を再開するタイミングであるため、肥料の吸収が良くなります。次に、5月頃には、花が咲き終わり、実が育ち始める時期に追肥を行います。実の成長を助けるため、リン酸やカリウムを含んだ肥料を選ぶと良いでしょう。さらに、10月頃には、樹勢を回復させるために肥料を与え、翌年の成長に備えます。

また、肥料の種類も重要なポイントです。有機肥料を使うと、土壌の環境を改善しながら栄養を補給できます。即効性が欲しい場合は、化成肥料を適量使用するのも一つの方法です。ただし、肥料を過剰に与えると、葉ばかりが成長して実付きが悪くなるため、適量を守ることが大切です。

剪定の基本と目的

アメリカンチェリーの剪定は、樹形を整え、健康的に育てるために欠かせない作業です。適切な剪定を行うことで、風通しが良くなり、病害虫の発生を防ぐ効果も期待できます。

剪定の基本として、不要な枝を整理することが重要です。特に、内側に向かって伸びる枝や、絡み合っている枝を取り除くことで、日光がしっかりと当たりやすくなります。また、枯れた枝や細すぎる枝も剪定すると、樹全体のエネルギーが健全な部分に集中し、実付きが良くなるでしょう。

剪定のタイミングは、冬(12月〜2月)と夏(7月〜8月)の2回に分けて行うのが一般的です。冬の剪定では、基本の樹形を整えつつ、不要な枝を取り除きます。一方で、夏の剪定では、伸びすぎた枝を切り戻し、樹の高さを抑えることで管理しやすくなります。

剪定をする際は、切り口から病原菌が侵入しないよう、ハサミを清潔に保ち、剪定後は癒合剤を塗ると安心です。こうした適切な管理を行うことで、樹が元気に育ち、美味しいアメリカンチェリーを収穫できるでしょう。

アメリカンチェリーの病害虫対策

注意すべき病気と対策

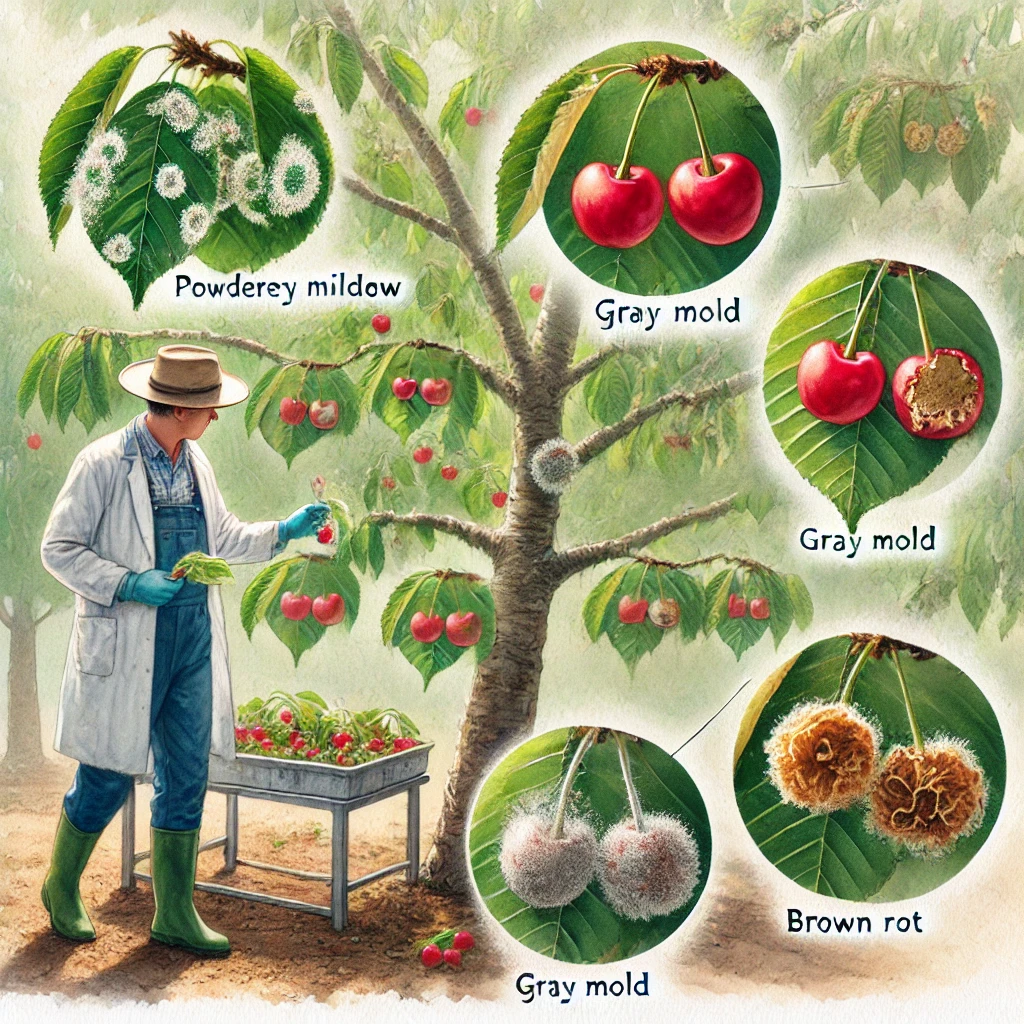

アメリカンチェリーの栽培では、病気の発生を防ぐことが重要です。特に注意が必要なのが「うどんこ病」「灰色かび病」「褐斑病」の3つです。これらの病気は葉や果実に影響を及ぼし、放置すると生育不良や収穫量の減少につながります。

アメリカンチェリーの栽培では、病気の発生を防ぐことが重要です。特に注意が必要なのが「うどんこ病」「灰色かび病」「褐斑病」の3つです。これらの病気は葉や果実に影響を及ぼし、放置すると生育不良や収穫量の減少につながります。

うどんこ病は、葉の表面に白い粉のようなカビが発生する病気です。湿度が高く、風通しの悪い環境で発生しやすいため、定期的に剪定を行い、枝葉が混み合わないようにしましょう。また、発病初期であれば、重曹水や専用の薬剤を散布することで広がりを抑えられます。

灰色かび病は、果実や葉に灰色のカビが生える病気で、特に梅雨時期に発生しやすくなります。湿気を避けるため、地面に落ちた葉や傷んだ果実は早めに処分し、適切な水はけを確保することが大切です。また、発病が確認された場合は、病気の部分を取り除き、殺菌剤を散布すると被害を最小限に抑えられます。

褐斑病は、葉に褐色の斑点ができる病気で、進行すると葉が落ちてしまいます。これを防ぐには、落葉した葉を定期的に片付けることが重要です。さらに、病気に強い品種を選んだり、予防的に石灰硫黄合剤を散布したりすることで発生リスクを減らせます。

発生しやすい害虫と駆除方法

アメリカンチェリーにはさまざまな害虫が寄ってきますが、特に注意すべきなのは「アブラムシ」「カイガラムシ」「コスカシバ」の3種類です。これらの害虫は葉や幹から樹液を吸い取り、樹の健康を損なう原因となります。

アブラムシは新芽や若葉に集まり、樹液を吸うことで生育を妨げます。放置すると葉が変色したり、ねじれたりするため、早めに駆除することが大切です。予防策として、風通しを良くするほか、牛乳を水で薄めたものをスプレーする方法も効果的です。また、テントウムシはアブラムシを食べるため、天敵を利用した防除も有効です。

カイガラムシは幹や枝に付着し、樹液を吸い続ける害虫です。見た目は小さな貝殻のようで、一見すると病気のように見えることもあります。手でこすり落としたり、歯ブラシなどで軽くこすったりすると簡単に除去できますが、大量発生した場合は専用の殺虫剤を使うと効果的です。

コスカシバの幼虫は、幹の内部に侵入して木を弱らせる厄介な害虫です。被害を受けると樹の成長が鈍くなり、最悪の場合は枯死することもあります。予防策として、成虫が発生する時期(5月~9月)に薬剤を幹に塗布すると、幼虫の侵入を防げます。また、幹に小さな穴が開いている場合は、幼虫が潜んでいる可能性があるため、穴の周囲をよく観察し、必要に応じて駆除を行いましょう。

無農薬栽培のコツ

農薬を使わずにアメリカンチェリーを育てるためには、病害虫の発生を未然に防ぐ環境作りが重要です。特に「天敵を活用する」「土壌環境を整える」「定期的に剪定する」の3つがポイントになります。

まず、害虫の天敵を活用することで、自然な防除が可能になります。例えば、アブラムシの天敵であるテントウムシを庭に呼び込むために、ハーブや花を植えるのも良い方法です。また、カイガラムシには寄生バチが効果的とされています。

次に、健康な土作りも欠かせません。腐葉土や堆肥を混ぜた土を使うことで、根がしっかりと張り、病害虫への抵抗力が高まります。また、水はけを良くするために、定期的に土を耕すことも有効です。

さらに、剪定を適切に行うことで、風通しを良くし、病害虫の発生を抑えられます。特に密集した枝葉は湿気を溜めやすく、病気の原因になりやすいので、定期的に整理しましょう。また、害虫が発生した際は、手で取り除くか、木酢液や唐辛子スプレーなどの自然由来の忌避剤を使用すると安心です。

無農薬栽培は手間がかかるものの、環境や人体への影響を抑えながら、安全でおいしいアメリカンチェリーを育てられる魅力があります。日々の観察と適切な管理を心がけることで、健康な樹を育てることができるでしょう。

収穫と収穫後の管理

収穫時期の見極め方

アメリカンチェリーの収穫時期を見極めるには、果実の色や硬さを観察することが重要です。一般的に、実が深い赤色や濃い紫色になり、軽く触れたときに少し弾力を感じるようになれば、収穫のタイミングです。まだ色が薄く、硬い状態のものは完熟していないため、もう少し待つと甘みが増します。

また、品種によって収穫時期は異なりますが、多くの場合、6月から7月にかけてが最適な時期になります。特に晴れた日が続いた後に収穫すると、糖度が高まり、より甘くなります。逆に、雨が続くと果実が割れやすくなるため、早めの収穫を検討するのも良い方法です。

さらに、実を優しく引っ張って簡単に取れるようであれば、完熟のサインです。無理に引っ張らないと取れない場合は、まだ早い可能性があるため、数日様子を見ながら最適なタイミングを逃さないようにしましょう。

収穫後の剪定と手入れ

アメリカンチェリーの収穫後には、翌年も健康な実をつけられるように適切な剪定と手入れを行うことが大切です。収穫が終わったタイミングで不要な枝を整理すると、樹のエネルギーが適切に配分され、翌年の実付きがよくなります。

剪定では、混み合っている枝や内向きに伸びている枝を間引き、風通しを確保しましょう。これにより、病害虫の発生を防ぎ、樹の健康を保つことができます。また、細すぎる枝や枯れた枝も取り除いておくと、新しい枝が育ちやすくなります。

さらに、収穫後は樹が栄養を消耗しているため、適量の肥料を施して回復を助けることが重要です。特にリン酸やカリウムを含む肥料を与えると、根の発育が促進され、翌年の実成りが安定します。ただし、窒素分の多い肥料は新しい枝葉が過剰に伸びる原因になるため、控えめにしましょう。

実を長く楽しむための保存方法

収穫したアメリカンチェリーをできるだけ長く楽しむには、適切な保存方法を選ぶことが重要です。新鮮な状態を保つためには、冷蔵保存が基本です。収穫後すぐに洗うと水分が付着して傷みやすくなるため、食べる直前に洗うようにしましょう。また、乾燥を防ぐために、キッチンペーパーで包んでからポリ袋や密閉容器に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存すると、鮮度を保ちやすくなります。

さらに、長期間保存したい場合は冷凍保存が適しています。チェリーを一つずつ並べて冷凍し、完全に凍ったら保存袋に移すと、必要な分だけ取り出せて便利です。冷凍したチェリーはそのまま食べても良いですし、スムージーやジャム作りにも活用できます。

もう一つの方法として、砂糖漬けやコンポートにして保存するのもおすすめです。加熱処理をすることで長持ちし、ヨーグルトやお菓子作りに活用できるので、さまざまな楽しみ方ができます。適切な保存方法を選ぶことで、収穫したアメリカンチェリーを最後までおいしく味わうことができるでしょう。

まとめ:アメリカンチェリー栽培の楽しみ

家庭でのアメリカンチェリー栽培は、手間はかかるものの、自分で育てた実を収穫する喜びは格別です。このガイドを参考に、ぜひチャレンジしてみてください。アメリカンチェリーの栽培は、適切な品種選びから始まり、栽培環境の整備、日々の手入れと管理が必要です。水やりや肥料、剪定、病害虫対策など、さまざまな作業が必要ですが、それらの手間をかけることで、より愛着を持って育てることができるでしょう。収穫した実を家族や友人と分かち合ったり、手作りのお菓子やジャムにするのも楽しみの一つです。ぜひ、このガイドを参考に、アメリカンチェリー栽培に挑戦し、実りの喜びを味わってみてください。最初は小さな苗木でも、愛情を込めて育てれば、毎年たくさんの実をつけてくれるはずです。そして、その過程を通して、植物の成長と自然の恵みを身近に感じることができるでしょう。

アメリカンチェリーの育て方は難しい?成功のポイントとは

- 初心者向けの品種は「ステラ」や「サミット」が育てやすい

- 日当たりと水はけの良い環境が栽培成功の鍵

- 植え付けは12月〜3月の休眠期が最適

- 水やりは土の乾燥具合を見て調整し、過湿を避ける

- 肥料は年に2〜3回与え、成長と実付きのバランスを取る

- 剪定は冬と夏の2回実施し、風通しを良くする

- うどんこ病や灰色かび病などの病気予防が必要

- アブラムシやカイガラムシ対策として定期的に観察する

- 収穫時期は6月〜7月で、実の色と弾力を確認する

- 保存方法は冷蔵・冷凍・コンポートなど用途に応じて選ぶ