アブラムシは、家庭菜園や観葉植物を育てている人にとって悩みの種となる害虫です。特に「アブラムシ どこにいる」と検索する方は、見えにくい場所でひそかに増殖するこの虫の習性や発生場所を把握したいのではないでしょうか。春には新芽や若葉など栄養価の高い柔らかい部分に集中し、夏は日陰や風通しの悪い場所、秋には葉の裏や芽の近くで越冬の準備を始め、冬は目立たない隙間や枯れ草の中に隠れて過ごします。アブラムシが好む植物には一定の傾向があり、これを知ることが予防と駆除の第一歩です。また、家の中で大量発生するケースもあり、衣類や窓の隙間を通じて「どこから」入ってくるのかに注意が必要です。本記事では、季節ごとの「どこにいる春」「どこにいる夏」「どこにいる秋」「どこにいる冬」といった傾向を詳しく解説しつつ、アブラムシの天敵の活用や効果的な駆除方法も紹介します。被害を最小限に抑えるために、ぜひ最後までお読みください。

アブラムシは、家庭菜園や観葉植物を育てている人にとって悩みの種となる害虫です。特に「アブラムシ どこにいる」と検索する方は、見えにくい場所でひそかに増殖するこの虫の習性や発生場所を把握したいのではないでしょうか。春には新芽や若葉など栄養価の高い柔らかい部分に集中し、夏は日陰や風通しの悪い場所、秋には葉の裏や芽の近くで越冬の準備を始め、冬は目立たない隙間や枯れ草の中に隠れて過ごします。アブラムシが好む植物には一定の傾向があり、これを知ることが予防と駆除の第一歩です。また、家の中で大量発生するケースもあり、衣類や窓の隙間を通じて「どこから」入ってくるのかに注意が必要です。本記事では、季節ごとの「どこにいる春」「どこにいる夏」「どこにいる秋」「どこにいる冬」といった傾向を詳しく解説しつつ、アブラムシの天敵の活用や効果的な駆除方法も紹介します。被害を最小限に抑えるために、ぜひ最後までお読みください。

ポイント

-

アブラムシが季節ごとに潜む場所の違い

-

家庭内や屋外での主な発生源

-

アブラムシが好む植物の特徴

-

効果的な駆除方法と天敵の活用法

アブラムシ どこにいるか徹底解説

アブラムシはどこからやってくる?

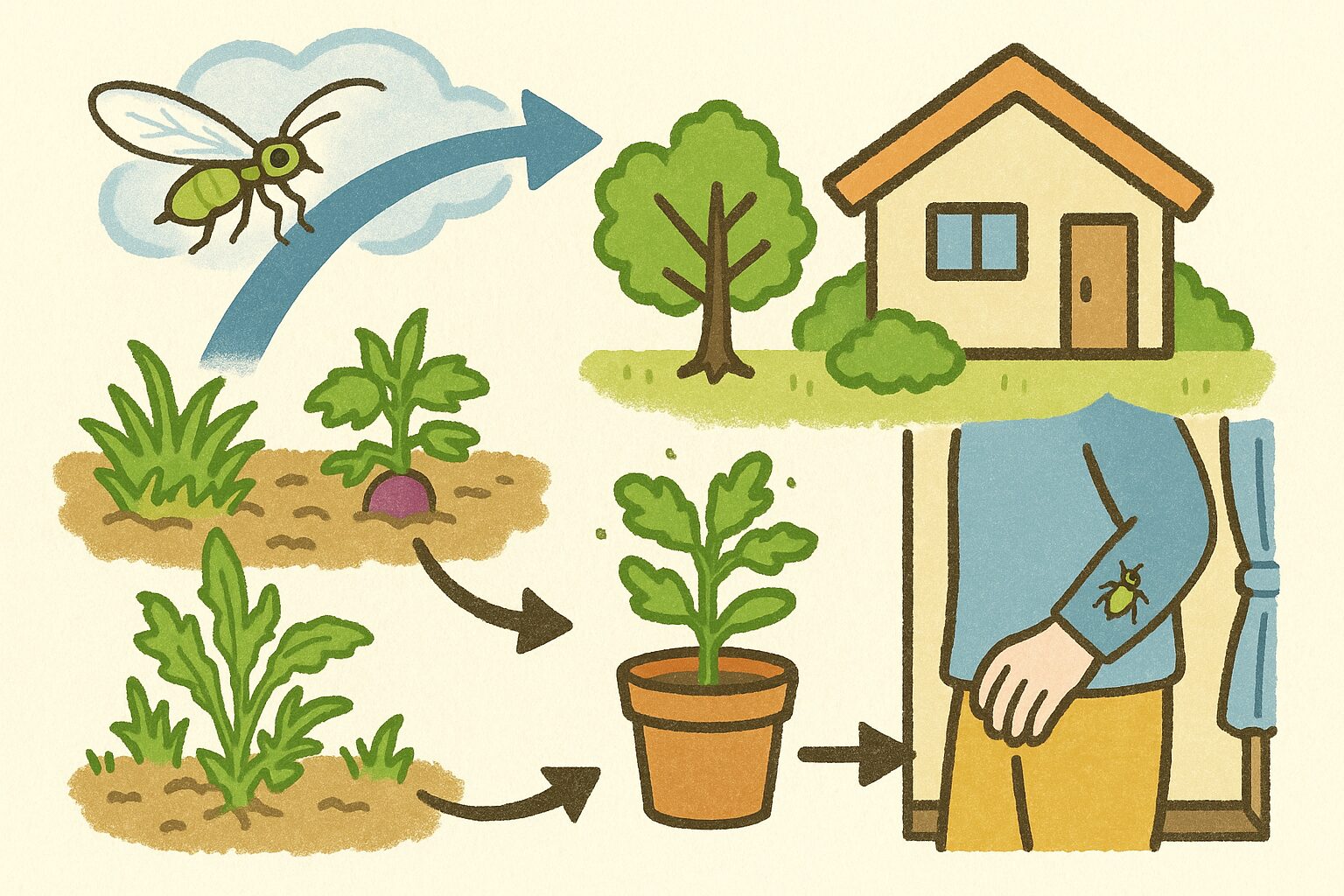

アブラムシは主に2つのルートからやってきます。遠くから風に乗って飛来するか、身近な環境の植物や雑草から移動してくるかのどちらかです。

アブラムシは主に2つのルートからやってきます。遠くから風に乗って飛来するか、身近な環境の植物や雑草から移動してくるかのどちらかです。

まず、羽を持つアブラムシ(有翅虫)は風に乗って数十キロもの距離を移動することがあります。これにより、自宅の庭やベランダにも突然現れることがあります。特に春から初夏にかけては、気温の上昇とともに飛来が増える時期です。

一方で、近くにある雑草や未収穫の野菜、あるいは放置された観葉植物などに冬越ししていたアブラムシが、暖かくなると活動を再開し、周囲の植物に移って繁殖するケースも多く見られます。

また、屋外だけでなく、アブラムシは人の衣服に付着して室内に持ち込まれることもあります。窓や玄関などの開口部から侵入する場合もあるため、外出後の観葉植物のチェックや、網戸の使用が予防に役立ちます。

つまり、アブラムシは「どこか遠くから」だけでなく、「すぐ近くから」もやって来る可能性があるのです。

春にアブラムシはどこにいる?

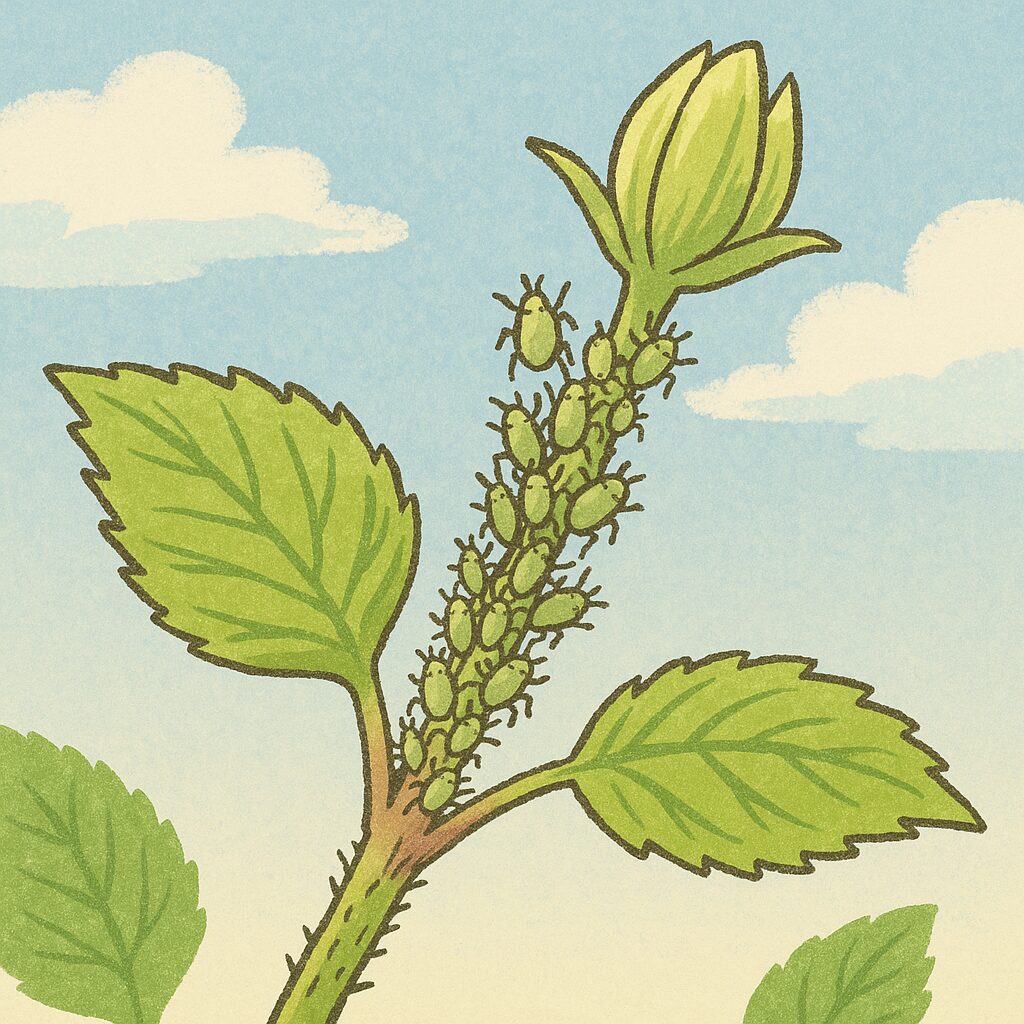

春はアブラムシにとって活動のピークが始まる季節です。この時期、アブラムシは植物の新芽や若葉、つぼみなどの柔らかい部分に集まっています。

春はアブラムシにとって活動のピークが始まる季節です。この時期、アブラムシは植物の新芽や若葉、つぼみなどの柔らかい部分に集まっています。

特に春の植物は養分を多く含んだ成長途中の組織が多く、アブラムシにとっては絶好の食事場所になります。柔らかくて汁が吸いやすい新芽や茎、葉の裏側などに密集して寄生することが一般的です。

また、冬の間に卵で越冬していたアブラムシが、春になると孵化して急速に増殖を始めます。そのため、春の早い段階での対策が重要になります。具体的には、日当たりと風通しの良い場所に植物を置くことで、アブラムシの寄り付きにくい環境をつくることが効果的です。

このように、春はアブラムシがどこにいるのかを正確に把握し、早期発見・早期対策を心がけることで、大量発生を防ぐことができます。

夏にアブラムシはどこにいる?

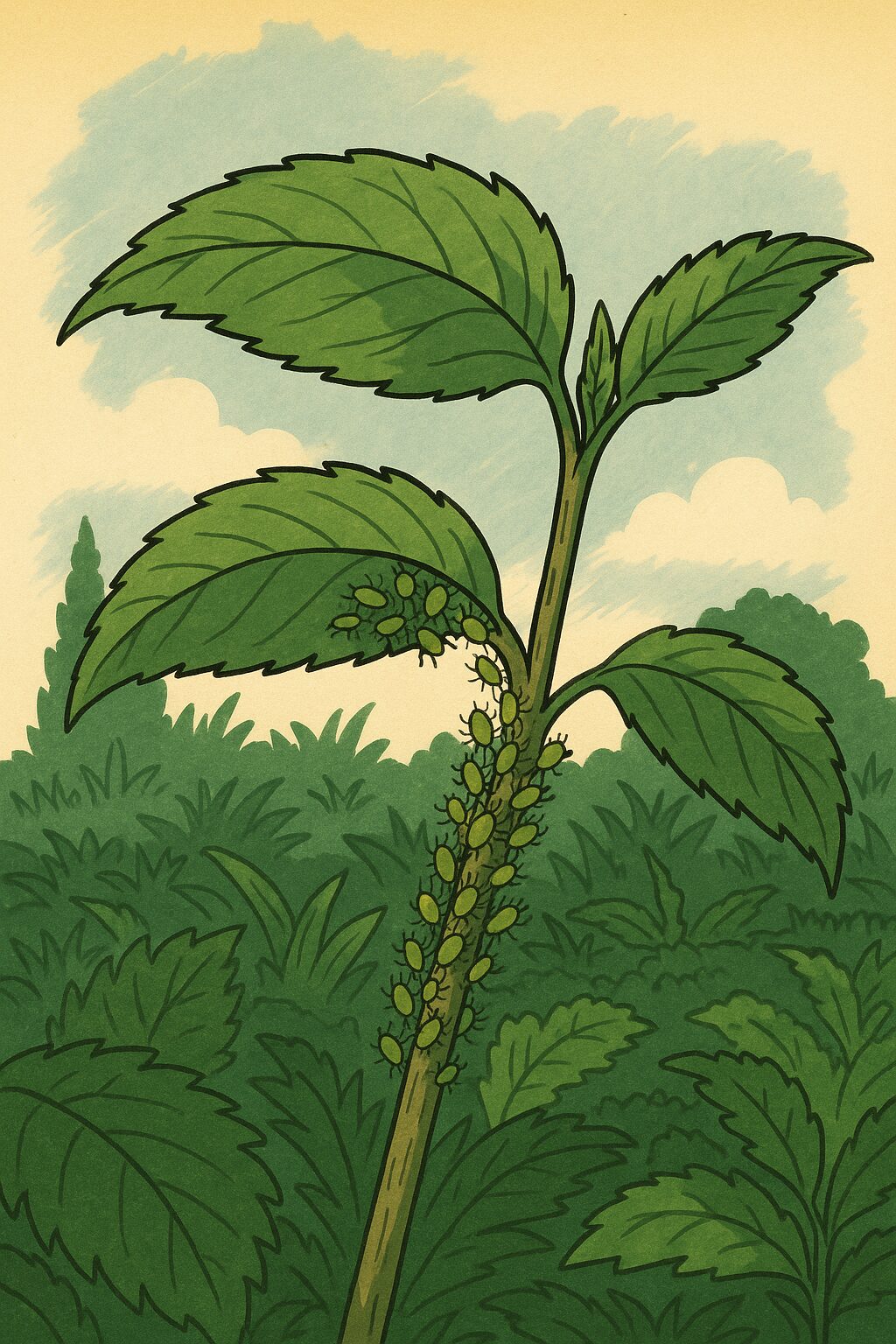

夏になると、アブラムシは引き続き植物の柔らかい部分に寄生していますが、特に日陰や風通しの悪い場所に集まりやすくなります。

夏になると、アブラムシは引き続き植物の柔らかい部分に寄生していますが、特に日陰や風通しの悪い場所に集まりやすくなります。

強い日差しが続く夏は、アブラムシにとって過酷な環境でもあります。そこで、直射日光が当たらない葉の裏側や、密に植えられた植物の間、雑草の中などに身を隠す傾向が強まります。また、乾燥に弱い一方で高温多湿を好むため、室内の観葉植物にも発生しやすい時期です。

さらに、栄養分が偏った植物、特に窒素分が過剰な場合はアブラムシを引き寄せてしまいます。追肥の量や種類にも注意が必要です。

このため、夏は植物の環境管理がポイントになります。風通しを良くし、雑草をこまめに処理することで、アブラムシが隠れにくい環境を整えることが重要です。放っておくと一気に繁殖するため、少数でも見つけ次第すぐに対応することが被害を最小限に抑えるコツです。

秋にアブラムシはどこにいる?

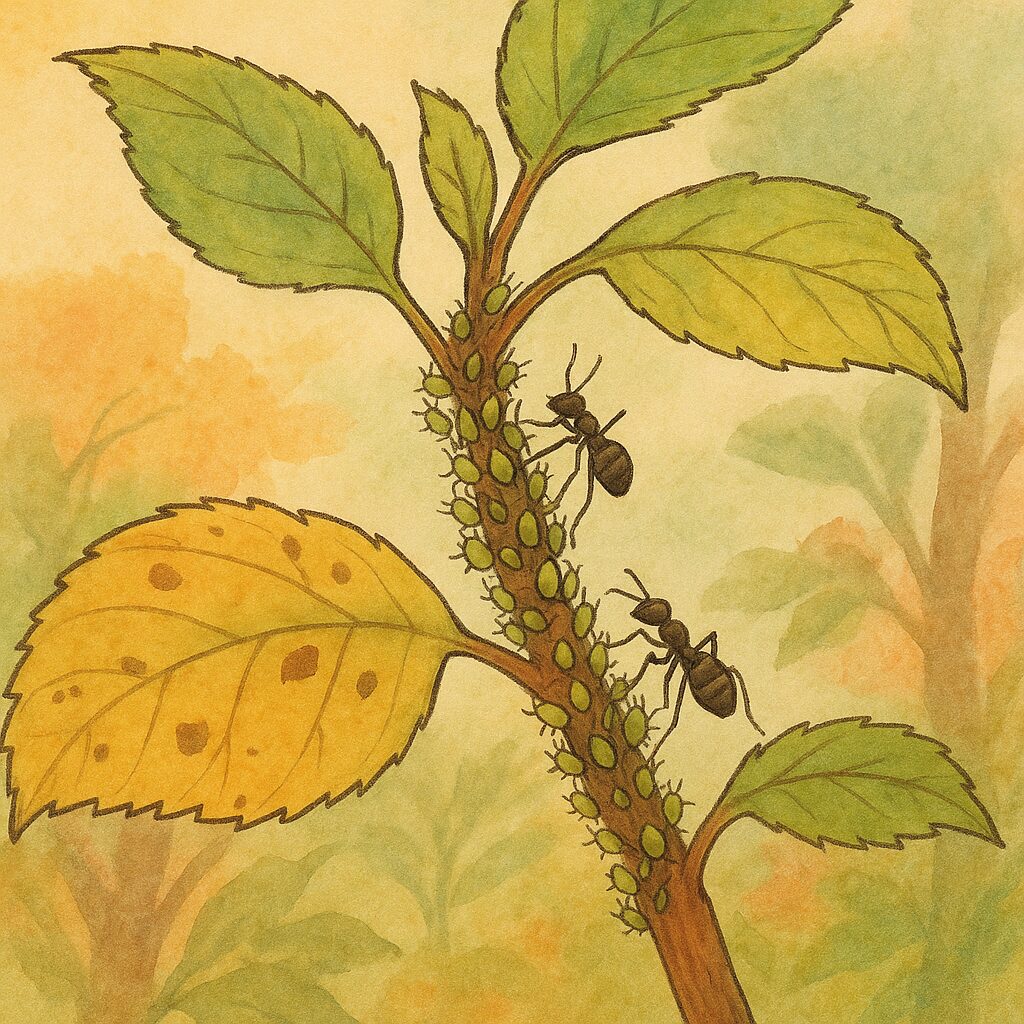

秋のアブラムシは、越冬の準備を始めるため、植物の芽の近くや葉の裏側など、隠れやすい場所に身を潜めています。夏に比べて活動はやや落ち着くものの、まだ植物の柔らかい部分に寄生していることが多いため、油断はできません。

秋のアブラムシは、越冬の準備を始めるため、植物の芽の近くや葉の裏側など、隠れやすい場所に身を潜めています。夏に比べて活動はやや落ち着くものの、まだ植物の柔らかい部分に寄生していることが多いため、油断はできません。

特に注意すべきなのは、日陰や風通しの悪い場所に置かれている植物です。アブラムシは強い光を避ける習性があるため、そうした場所では秋でも集団で見つかることがあります。また、この時期には越冬用の卵を産み付けるため、葉の裏や付け根などをチェックすることが大切です。

さらに、アブラムシが出す「甘露」と呼ばれる分泌物にはアリが集まりやすく、結果として植物にさらなる害が及ぶこともあります。秋は、こうしたリスクが重なる時期でもあるため、発見次第の早期対応と、植物周辺の衛生管理が必要です。

冬にアブラムシはどこにいる?

寒い季節になるとアブラムシの姿はあまり見られなくなりますが、それは死滅したわけではなく、植物の目立たない場所にひっそりと隠れて越冬しているからです。

寒い季節になるとアブラムシの姿はあまり見られなくなりますが、それは死滅したわけではなく、植物の目立たない場所にひっそりと隠れて越冬しているからです。

具体的には、葉の付け根や枯れ草、雑草の根元、枝のすき間など、寒さから身を守れるような場所に潜んでいます。温暖な地域では成虫のまま越冬することもあり、気温が下がっても完全にはいなくならない点に注意が必要です。一方で、寒冷地では越冬卵の形で寒さに耐え、春の訪れとともに孵化して活動を再開します。

このような冬の間にもアブラムシは静かに次のシーズンの準備を進めているため、枯れ葉や雑草の整理、不用意な場所での植物の保管などは避けるべきです。冬場の管理が甘くなると、春に一気に被害が広がるリスクが高まります。

アブラムシが好む植物の特徴

アブラムシが好む植物には、いくつかの共通した特徴があります。それは「柔らかい部分が多く、アミノ酸や栄養分が豊富」であることです。

例えば、新芽やつぼみが頻繁に出る植物、茎や葉が柔らかい野菜、さらに香りの強いハーブ類などが狙われやすい傾向にあります。具体的には、バラ、ナス、トマト、キャベツ、ジャガイモ、ホウレンソウ、チャイブなどが挙げられます。こうした植物は成長が早く、栄養もたっぷり含んでいるため、アブラムシにとっては絶好の寄生先となります。

また、過剰に窒素肥料を与えた植物も要注意です。窒素分が多いと植物の組織が柔らかくなり、アブラムシが吸汁しやすくなるため、ますます引き寄せてしまいます。

このような理由から、アブラムシの発生を抑えるには植物の種類選びだけでなく、肥料の使い方や育て方にも注意を払う必要があります。環境や栽培管理を見直すことで、被害のリスクを大きく減らすことが可能です。

アブラムシ どこにいる時の対処法

家の中でアブラムシが大量発生

室内でアブラムシが大量発生する原因は、風通しの悪さや乾燥、そして外からの持ち込みにあります。特に観葉植物を育てている家庭では、気づかないうちにアブラムシが繁殖してしまうことがあります。

室内でアブラムシが大量発生する原因は、風通しの悪さや乾燥、そして外からの持ち込みにあります。特に観葉植物を育てている家庭では、気づかないうちにアブラムシが繁殖してしまうことがあります。

その多くは、外から人の衣服やペットに付着して入り込んだものや、開けっ放しの窓から侵入してきたものです。観葉植物の葉の裏や新芽などにひそんでいるため、見落とされやすく、気付いた時には増えていることが少なくありません。

また、室内は天敵がいない閉鎖空間であるため、アブラムシにとっては非常に繁殖しやすい環境となります。風の通り道がなく湿度も高くなりがちで、葉の埃がそのままになっていると、さらに発生しやすくなります。

こうした状況を防ぐためには、まず定期的に植物の葉の表裏を観察し、異常があればすぐに対処することが重要です。加えて、植物を室内に取り込む前には、一度屋外でよく確認する習慣をつけましょう。

アブラムシの駆除に効果的な方法

アブラムシを効果的に駆除するには、状況に応じた複数の方法を組み合わせることが大切です。単一の方法では一時的な駆除にとどまり、再発のリスクが残ることがあります。

アブラムシを効果的に駆除するには、状況に応じた複数の方法を組み合わせることが大切です。単一の方法では一時的な駆除にとどまり、再発のリスクが残ることがあります。

まず、数が少ないうちは霧吹きで水を吹きかけたり、粘着テープで一匹ずつ取り除いたりといった手作業でも十分対応できます。水圧を利用して葉の裏まで丁寧に洗い流す方法は、植物へのダメージも少ないためおすすめです。

アブラムシが増えてきた場合には、食用油と食器用洗剤を水に混ぜたスプレーを使う方法も効果的です。これはアブラムシの気門をふさぎ、窒息させる作用があります。ただし、葉焼けのリスクがあるため、日差しの強い時間帯は避けて使用しましょう。

さらに深刻な場合には、園芸用の殺虫剤を使う選択肢もあります。使用する際は必ずラベルの指示に従い、安全に配慮して取り扱うようにしてください。

このように状況を見極めて、無理のない範囲で段階的に対策を行うことが、アブラムシ駆除の成功につながります。

アブラムシの天敵を活用する

アブラムシを自然に減らす方法として、天敵の存在を活用する手段があります。農薬に頼らず環境への負担が少ないため、特に家庭菜園や有機栽培をしている方におすすめです。

代表的な天敵としては、テントウムシ、ヒラタアブの幼虫、クサカゲロウの幼虫などが挙げられます。これらの昆虫はアブラムシをエサとして捕食し、短期間で数を減らしてくれることがあります。

ただし、天敵の導入にはいくつかの注意点もあります。まず、殺虫剤を使用していると天敵も一緒に死んでしまうため、併用は避けるべきです。また、環境が整っていないと天敵が定着しないこともあるため、草花や自然に近い植栽を取り入れるなどの工夫が必要です。

また、市販されている天敵昆虫を購入して放つ方法もありますが、コストや維持管理の手間がかかるため、まずは庭や畑に自然にやってくる天敵を歓迎する環境づくりから始めてみるのが現実的です。

このように、天敵を利用する方法は手間こそあるものの、長期的には安定したアブラムシ対策につながる可能性があります。

観葉植物にアブラムシが付く理由

観葉植物にアブラムシが付く主な原因は、室内という環境がアブラムシにとって非常に過ごしやすいからです。日当たりや風通しが不足しているうえ、天敵がいないため、アブラムシが繁殖しやすい条件がそろっています。

特に新芽や葉の裏側といった柔らかい部分は、アブラムシが好んで寄生する場所です。観葉植物は年間を通して新しい葉を出すものが多く、これがアブラムシの格好のエサとなります。また、窒素分の多い肥料を過剰に与えていると、葉が柔らかくなり、さらにアブラムシを引き寄せやすくなります。

さらに、アブラムシは室内に入る経路も多様です。窓の隙間から侵入することもあれば、人の衣服や購入した植物に付着して持ち込まれることもあります。外から取り込んだ植物をそのまま他の鉢と一緒に置いてしまうと、アブラムシの温床になってしまうこともあります。

そのため、観葉植物を健康に育てるには、風通しをよくし、日当たりを確保するだけでなく、定期的な葉のチェックや、肥料の適切な調整も必要です。こうした基本的な管理が、アブラムシの発生を防ぐ第一歩となります。

見落としがちな発生源と予防策

アブラムシの発生源は、目に見える場所だけとは限りません。見落とされがちな要因が、繁殖を助長してしまっているケースも少なくないのです。

例えば、植物の根元に生えた雑草や、鉢の縁にたまった枯れ葉などは、アブラムシがひそむ格好の隠れ場所になります。また、使用後の道具や手袋にアブラムシの卵が付着していることもあり、これが別の植物に移動する原因になることもあります。

さらに、収穫残渣や不要になった植物の放置も大きな問題です。屋外で剪定した枝葉をそのまま放置していると、アブラムシがそこで越冬し、暖かくなると再び活動を始めてしまいます。

これらを踏まえ、予防策として有効なのは、定期的な植物の観察と環境の清掃です。枯れ葉はこまめに取り除き、雑草が生えないように管理しましょう。また、新しい植物を室内に持ち込む際には、数日間隔離して様子を見る「検疫期間」を設けることも有効です。

このように、普段は見過ごしやすい部分に注意を向けることで、アブラムシの発生リスクを大きく下げることができます。地道な予防が、結果として大きな被害を防ぐことにつながるのです。

アブラムシ どこにいるのかを把握するための総まとめ

-

有翅のアブラムシは風に乗って遠方から飛来する

-

近くの雑草や未収穫作物からも移動してくることがある

-

春は新芽や若葉、つぼみに密集していることが多い

-

夏は葉の裏側や日陰、風通しの悪い場所にひそんでいる

-

秋は越冬の準備で葉の付け根や裏に隠れる傾向がある

-

冬は枯れ草や雑草の根元、枝のすき間などで越冬している

-

柔らかくて栄養豊富な植物ほど好んで寄生する

-

室内では風通しが悪く天敵もいないため大量発生しやすい

-

肥料の与えすぎがアブラムシを引き寄せる原因になる

-

枯れ葉や雑草、道具類の衛生管理が予防のカギとなる